lumiere turquoise - Direction générale du Trésor

Ambassade de France en Turquie – Service économique régional d’Ankara 1

LUMIERE TURQUOISE

N°69 - août - septembre 2016

Editorial

L’agence Moody’s a dégradé le 23 septembre la note de la dette

souveraine à long terme de la Turquie, la faisant descendre dans la

catégorie « investissement spéculatif ». Les autorités ont mal accepté

cette décision, mais M. Simsek a bien compris qu’elle devait être reçue

comme une incitation à accentuer les réformes. De fait, pour convaincre

les entreprises et hedge funds étrangers à poursuivre leurs

investissements productifs et placements financiers, si nécessaires à

la Turquie, le mieux serait qu’elle accélère ses réformes structurelles,

débloque les appels d’offre en souffrance, lance concrètement le

programme de privatisations annoncé, s’engage résolument en 2017

dans la modernisation de l’Union Douanière avec l’UE, s’appuie sur

les cadres bilatéraux (tenue des commissions mixtes, trop souvent

reportées, modernisation des conventions bilatérales fiscales, etc.),

améliore l’environnement des affaires, qui manque trop de

prévisibilité, et mette moins l’accent sur le slogan de produits à 100

% turcs, sans doute mobilisateur auprès de la population, mais qui

n’encourage pas les offres de partenariat à long terme des groupes

étrangers.

Ce bulletin rend compte d’évènements auxquels a participé

dernièrement le Service Economique Régional (inauguration du 3ème

pont d’Istanbul le 26 août, lancement industriel de la nouvelle

Mégane Sedan à Bursa), comme de certains de ses travaux récents :

points sur la conjoncture et la compétitivité turque ; analyses sur les

investissements directs et les échanges commerciaux bilatéraux ;

études sur le secteur bancaire, les marchés financiers, l’innovation,

etc.

Vous trouverez également un questionnaire rapide destiné à nous

permettre de vérifier si notre publication répond comme nous

l’espérons à vos besoins et centres d’intérêts, et à l’améliorer

constamment.

Sylvain Berger

Sommaire

Editorial………………………………………………………….....p. 1

Modération de la croissance au T2 2016 :

3,1%.……………………………………………………………....…p. 2

Premiers effets de la décision de Moody’s du 23

septembre 2016..............................................…p. 2 - 4

Conférence internationale sur la compétitivité

régionale en Turquie..…………….………….…...….p. 4 - 6

Investissements directs bilatéraux en

2015…………………….……………………………...……….p. 6 - 7

Echanges commerciaux bilatéraux France-

Turquie au 1er semestre 2016…………….……..p. 7 - 8

Le secteur bancaire turc en 2015 …………...p. 8 - 9

Les marchés financiers en Turquie ………..p. 10 – 11

Evolution de la Recherche-Développement en

Turquie…………………..…………………...…………....p. 12 - 16

Rencontre avec la Municipalité Métropolitaine

d’Istanbul au sujet des transports et de

l’environnement………………………………...…….p. 16 - 17

Lancement industriel de la nouvelle Mégane

Sedan à Bursa...…………………………..…………….……p. 18

Inauguration du 3ème pont à Istanbul…………..…p. 18

L’office turc des brevets poursuit la

modernisation de ses procédures…….…p. 19 - 20

Quelques chiffres sur le marché du travail...p. 20

Annonces du Ministre de l’énergie sur le

nucléaire et le solaire………………………………..….p. 20

Organigramme du SER……...................................p. 21

Carte et données conjoncturelles et

structurelles de la Turquie………………......p. 22 - 23

Ambassade de France en Turquie – Service économique régional d’Ankara 2

Modération de la croissance au T2

2016 : 3,1%

Après une croissance de 4,7% en glissement

annuel au T1, le taux de croissance au T2 2016

s’est affiché en glissement annuel à 3,1%,

contre les prévisions variant de 3,3 à 3,7%. Le

taux de croissance corrigé des variations

saisonnières et calendaires est de +0,3% par

rapport au trimestre précédent.

La consommation des ménages (2/3 du PIB) a

affiché, comme attendu, une nette modération

par rapport au trimestre précédent : 5,2% au

T2, après 7,1% au T1 de cette année. La

croissance au T2 a été soutenue

principalement par la dépense publique :

15,9%, après 10,9% au trimestre précédent.

Après une stagnation au T1, les

investissements ont baissé au T2 de -0,6%. Le

commerce extérieur a contribué négativement

à la croissance, avec une hausse de +0,2 % des

exportations contre +7,7 % pour les

importations, en glissement annuel.

En 2015, la croissance a été de 4%, avec un

revenu par habitant qui avait diminué à 9 261

USD, après 10 395 USD en 2014.

Le Vice-premier ministre Şimşek a déclaré qu’il

serait difficile d’atteindre l’objectif

gouvernemental pour 2016, initialement fixé à

+4,5%.

Premiers effets de la décision de

Moody’s du 23 septembre 2016

La tentative de coup d’Etat de juillet en Turquie

a été suivie d’une vague de commentaires sur sa

situation économique et financière, avec

notamment la dégradation de sa notation par

l’agence S&P. L’économie turque bénéficie

jusqu’à présent de fondamentaux économiques

sains, et le plus grand sujet de préoccupation

porte sur la sensibilité des investisseurs

étrangers à la situation géopolitique en

Turquie et sa capacité à continuer à attirer des

apports extérieurs pour financer son important

déficit courant. La dégradation de la note de la

Turquie par Moody’s le 23 septembre, qui prive

la Turquie de son « Investment grade » pour un

certain nombre d’investisseurs internationaux, a

eu pour l’instant des effets contenus sur les

marchés financiers. Soucieuses de l’image de la

Turquie auprès des investisseurs étrangers, les

Autorités turques ont entrepris une tournée

d’information dans 26 pays, en particulier

européens.

1/ La décision de Moody’s du 23 septembre:

Alors que Standard & Poor’s avait dégradé la

note souveraine de la Turquie quelques jours

seulement après la tentative du coup d’Etat du

15 Juillet, Moody’s avait déclaré se laisser un

délai supplémentaire pour analyser les

conséquences de ces événements dans la

durée. Moody’s a finalement décidé vendredi

23 septembre de dégrader d’un cran la note de

la Turquie, de Baa3 à Ba1, avec une perspective

stable, plaçant les obligations souveraines de la

Turquie au rang des placements spéculatifs («

junks »).

Décision très attendue depuis les événements

du 15 juillet, cette dégradation par Moody’s fait

monter au nombre de deux, avec Standard &

Poor’s, le nombre d’agences de notation

majeures considérant les obligations

souveraines de l’Etat turc comme des

investissements spéculatifs. La troisième

grande agence de notation internationale,

Fitch, avait abaissé le 19 août la perspective de

sa note pour la Turquie, de stable à négative, ce

qui fait également peser le risque pour la

Turquie de subir une nouvelle dégradation de

sa note par cette agence.

Dans la mesure où les statuts de nombreux

investisseurs institutionnels les obligent à se

séparer de certains de leurs actifs lorsque deux

de ces trois agences de notation

internationales les considèrent comme des

investissements spéculatifs, la décision de

Moody’s risque dès à présent de détériorer les

conditions auxquelles la Turquie accède à des

investissements internationaux, avec

potentiellement des conséquences également

pour le financement des entreprises turques.

2/ L’agence Moody’s justifie sa décision par

la montée du risque sur les financements

externes, et la détérioration des

fondamentaux de l’économie réelle de la

Turquie :

- La première raison avancée a trait aux

risques liés aux besoins de financement

externe de la Turquie :

Les récentes turbulences politiques en Turquie

viennent s’ajouter à un environnement

Ambassade de France en Turquie – Service économique régional d’Ankara 3

géopolitique déjà instable et exposent le pays à

une crise de confiance des investisseurs

internationaux, qui pourrait conduire dans le

pire des cas à une crise de sa balance des

paiements. Moody’s juge la vulnérabilité à un

choc sur les financements externes à l’aune du

niveau de déficit courant et à la croissance de

l’endettement externe, qui génèrent un besoin

de financement de l’ordre de 26 % PIB par an

pour 2016 et 2016. Moody’s estime qu’en cas

de perte de confiance des investisseurs

internationaux, les amortisseurs disponibles

(réserves de change notamment) ne seraient

pas suffisants.

- La deuxième raison majeure avancée

concerne l’évolution négative des

fondamentaux de l’économie turque :

Moody’s cite en particulier l’érosion de la

stabilité institutionnelle et du climat des

affaires, que les purges suite à la tentative de

coup d’Etat participent à dégrader. Moody’s

estime également que les perspectives de

croissance de l’économie turque se sont

significativement dégradées (Moody’s prévoit

une croissance annuelle de l’ordre de 2.7% par

an jusqu’en 2019, contre une moyenne de 5.5%

par an de 2010 à 2014), et s’interroge sur la

capacité des autorités à orienter le modèle de

croissance actuel, largement basé sur la

consommation et alimenté par les capitaux

extérieurs, vers un modèle plus équilibré.

3/ Plusieurs responsables politiques et

économiques en Turquie ont réagi :

- Au niveau politique :

Le Président et au moins 6 ministres sont

intervenus dans la presse nationale pour

commenter la décision de Moody’s.

Le vice-premier ministre Şimşek, qui a la

tutelle du Trésor turc, a déclaré que la

meilleure réponse à apporter à la dégradation

est d’accélérer les réformes et de maintenir une

bonne discipline budgétaire.

Plusieurs ministres ont pointé notamment les

bases saines de l’économie turque tout en

signalant les signaux contradictoires envoyés

par Moody’s, dont le directeur des Risques

Souverains Globaux, Alastair Wilson, avait

déclaré deux jours auparavant que l’onde de

choc de la tentative de coup d’Etat sur

l’économie turque s’était largement dissipée,

même si les problèmes structurels de

l’économie persistaient sur le long terme.

Selon la presse nationale, le président Erdogan

aurait dit qu’il se moquait de cette décision. Lui

et son Premier Ministre Binali Yildirim ont mis

en cause l’impartialité des agences de notation

en considérant cette dégradation comme un

acte motivé politiquement. Binali Yildirim a

déclaré que "ces jugements visent à créer une

certaine image de l'économie turque".

- Dans le monde des affaires :

Les réactions mettent plutôt en avant les

bonnes performances de l’économie réelle. Des

représentants du monde de l’entreprise ont

également tenu à rappeler la solidité des

finances publiques turques, la bonne

performance de la Turquie en termes

d’exportations, et jugent le climat des affaires

et la politique monétaire satisfaisants. Selon

eux, la décision de Moody’s ne devrait pas avoir

d’effet à long terme sur les investissements.

Certains représentants du monde des affaires,

selon les propos rapportés par la presse,

s’interrogent néanmoins sur la crédibilité et

l’indépendance des agences de notation, et à

évoquer des raisons politiques à cette décision.

A l’inverse, plusieurs voix s’élèvent pour

qualifier la décision de Moody’s de pertinente,

en rappelant l’importance d’avancer sur le

chemin des réformes.

Mesure de l’onde de choc suscitée par la

décision de Moody’s dans le débat économique

turc, les principaux quotidiens du pays ont

continué à rapporter, souvent en Une, les

commentaires suscités par cette décision tout

au long de la semaine qui l’a suivie.

4/ La décision de Moody’s a eu des effets

pour l’instant contenus:

A ce stade, les effets sur les marchés financiers

semblent plutôt contenus, notamment au

regard des mouvements qui avaient suivi la

tentative de coup d’Etat du mois de juillet et la

dégradation par Standard & Poor’s. La Bourse

d’Istanbul a perdu 4% de sa capitalisation dans

la journée du lundi 26 septembre, mais cela

reste modéré au regard de la baisse d’environ

7% le lundi suivant la tentative de coup d’Etat

Ambassade de France en Turquie – Service économique régional d’Ankara 4

du 15 juillet (et confirmée par la baisse de plus

de 13% à la fin de la semaine suivante). La Livre

turque s’est dépréciée dans un premier temps

de 0,8 % face au dollar dans le courant de la

journée du 26 septembre mais a regagné du

terrain pendant la journée sans jamais

dépasser le seuil symbolique de 3 Livres

turques pour 1 dollar. Du fait de la volatilité de

ces indicateurs, leur évolution est cependant à

surveiller sur une période plus large pour

pleinement mesurer l’impact sur le sentiment

des investisseurs étrangers.

Conférence internationale sur la

compétitivité régionale en Turquie

L’OCDE a présenté une étude, réalisée durant

deux ans avec le soutien de l’UE, portant sur

l’état et les leviers de développement de la

compétitivité régionale en Turquie.

Le rapport souligne que malgré la forte

croissance économique du pays depuis une

dizaine d’années, des écarts importants de

compétitivité persistent entre les régions de

l’Ouest, industrielles et urbanisées, et celles de

l’Est (notamment le Sud-Est et la mer Noire), à

dominante agricole, souffrant d’un déficit

d’infrastructures et d’un retard en termes

d’éducation et de formation professionnelle.

Afin de stimuler le rattrapage des régions de

l’Est, plus enclavées et moins attractives, l’OCDE

préconise notamment de réformer les processus

institutionnels de prise de décision relatifs aux

plans de développement régionaux

(renforcement de la coordination verticale et

horizontale, partage d’information, clarification

des rôles respectifs et des flux de financements).

I. Session introductive

M. Andra Mairate, chef de Département au sein

de la Commission européenne (Direction

générale de la politique urbaine et régionale), a

insisté sur la compétitivité des régions comme

levier de développement, de productivité et

1

Les différences de richesses inter-régionales,

mesurées par les écarts en termes de PIB/hab, sont

d’ailleurs plus fortes entre régions qu’entre les pays

membres de l’OCDE. Les pays où les écarts

d’innovation à l’échelle nationale. La

convergence économique des Etats membres

constitue d’ailleurs une priorité au sein de l’UE,

où il existe un index de compétitivité régionale

agrégeant des informations relatives, entre

autres, aux systèmes de santé et éducatifs.

La Turquie est aujourd’hui la 17ème économie

mondiale et connaît un fort développement

puisque son PIB/habitant a triplé en l’espace

de dix ans. Le pays a également progressé au

sein de l’index mondial de compétitivité

économique (classé 51ème sur un total de 140

pays, la France étant 22ème), grâce à son

potentiel économique et à l’amélioration de

son capital humain (qualifications et

compétences).

Pourtant, c’est le pays de l’OCDE où les

différences de richesses entre régions sont

les plus marquées.

1

L’UE pourvoit chaque

année des fonds dans le cadre de l’instrument

IPA (dont la nouvelle programmation, IPA II,

aura cours jusqu’en 2018). Ces fonds

permettent, pour beaucoup, de financer des

projets dans les régions les moins développées.

M. Ramazan Güven, Sous-Secrétaire d’Etat

adjoint au Ministère du Développement, a

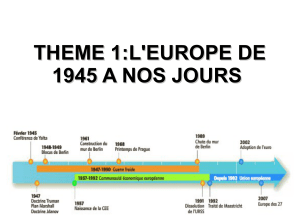

évoqué la libéralisation des économies au

niveau mondial depuis la chute du bloc

soviétique en 1991, qui a été facteur de

croissance. La Turquie a accéléré son

processus de développement depuis les

années 2000, notamment en définissant une

stratégie nationale de développement

déclinée en sous-objectifs définis au sein de

chaque ministère et de chaque agence

régionale de développement. Si on privilégiait

au début une approche hiérarchique

descendante, où les autorités locales devaient

appliquer les politiques définies au niveau

national, le Ministère du développement

applique aujourd’hui une méthode de travail

stimulant le partage d’informations entre les

niveaux administratifs locaux et centraux.

La Turquie fait néanmoins face à des défis de

taille sur le plan économique, et doit

notamment, à horizon 2023, améliorer

l’environnement des investissements ainsi

que la qualité du capital humain. Il est

régionaux de richesses sont les plus importants sont

les pays émergents tels que la Chine, le Brésil, la

Russie, l’Inde, la Mexique, la Slovaquie et la Turquie.

Ambassade de France en Turquie – Service économique régional d’Ankara 5

également nécessaire de définir des

instruments et méthodes de mesure rigoureux

afin de pouvoir quantifier avec précision la

compétitivité régionale du pays.

II. Panel sur les leviers de

développement de la

compétitivité régionale en

Turquie

1. Renforcer le caractère inclusif de la

croissance

Malgré une croissance soutenue sur les dix

dernières années, il existe de fortes inégalités

géographiques de développement. Les régions

occidentales, en particulier les pôles

économiques d’Istanbul, Ankara et Izmir, ont

traditionnellement tiré la croissance. Les

régions des « Tigres anatoliens » (Aydin,

Denizli, Mugla, Konya, Karaman, Hatay,

Kahramanmaras, Osmaniye, Kayseri, Sivas,

Yozgat, Gaziantep, Adiyaman et Kilis) ont

ensuite, plus récemment, développé leur

production industrielle. En revanche,

l’économie de l’Est du pays, avec une

dominante agricole forte, est moins avancée.

Le cadre de mesure de la compétitivité

régionale utilisé par l’OCDE se réfère à deux

piliers : les performances économiques

(revenu et productivité) et les déterminants

de la compétitivité (PME et entreprenariat,

technologies et innovation, éducation et

compétences, marché du travail,

infrastructures, santé et environnement).

Les régions dont les performances

économiques sont les meilleures sont celles où

la production manufacturière ainsi que la

diversification sectorielle sont fortes (à

l’inverse les régions agricoles affichent de

faibles résultats), et qui bénéficient d’une

ouverture commerciale et

d’investissements étrangers.

Concernant les « déterminants de

compétitivité », Istanbul, Ankara, Bursa,

Eskisehir et Bilecik obtiennent les meilleurs

résultats ; Mardin, Batman, Sirnak, Siirt,

Sanliurfa et Diyarbakir les moins bons.

L’étude souligne en particulier le poids de la

localisation géographique qui, en plus des

indicateurs déjà mentionnés, est déterminant,

puisqu’on constate que les régions disposant

d’un accès à la mer ou bien dotées en

ressources naturelles affichent de meilleures

performances. Le régime de vent de la région

de Marmara stimule par exemple le secteur

éolien et les biens d’équipements dans la

région. Les effets d’agglomération d’activités

dans les régions les plus dynamiques, qui

disposent d’infrastructures développées

(transport et communication notamment), et

où les économies d’échelle sont supérieures,

renforcent d’autant les inégalités. Le rapport

mentionne enfin le problème d’émigration des

jeunes diplômés et des actifs qualifiés de l’Est

vers les villes de l’Ouest du pays.

2. Accroître la coordination économique

entre les acteurs centraux et régionaux

L’OCDE recommande d’accroître, dans le cadre

des politiques de développement actuelles, à la

fois la coordination verticale (entre l’Etat et

les collectivités locales) et la coordination

horizontale (entre les différentes parties

prenantes à un projet : banques, agences de

développement, KOSGEB, TÜBITAK…)

Le Ministère du Développement est

clairement identifié comme l’administration

de référence en termes de coordination

(verticale et horizontale). Il a déjà mis en place

des mécanismes de coordination au niveau

central entre le Ministère de la Science, de

l’Industrie et des Technologies et le Ministère

de l’Economie, et il a créé quatre

administrations régionales.

En outre, 26 agences de développement ont été

créées dans le but d’effectuer des études et de

la planification, de soutenir les projets

d’entreprises et d’institutions non-lucratives et

de promouvoir les investissements dans leurs

régions. Elles peuvent par exemple identifier

une entreprise prometteuse, et définir des

dispositifs d’aides adaptés à leurs besoins

(subventions directes ou indirectes).

2.1. La coordination verticale (Etat /

pouvoirs locaux)

Les agences de développement réalisent des

plans de développement régionaux qui, s’ils

sont alignés avec les grands axes des plans de

développement nationaux, ne sont pas

toujours coordonnés avec eux en termes de

temporalité et même de contenu. En outre, les

agences de développement soulignent qu’il

existe une asymétrie d’information

persistante entre les niveaux locaux et

centraux d’administration, ne permettant

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%