planetes en vue - Planétarium de Saint

1

PLANETES EN VUE

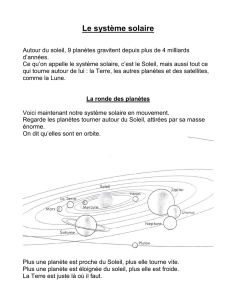

L’Univers… Dans cet espace infini, les galaxies sont aussi nombreuses que les grains de sable sur

une plage. Parmi toutes ces étoiles, voici la nôtre : le Soleil. Il règne sur une multitude de petits corps

célestes et sur neuf planètes principales qui tournent autour de lui.

La Terre est la troisième de ces planètes. Il y fait ni trop chaud, ni trop froid. Une atmosphère dense la

protège. L’eau y abonde, tout comme la vie. Parmi toutes les espèces vivantes, l’humanité s’est

développée… Suffisamment pour partir un jour explorer les autres planètes et tenter de comprendre

leur histoire.

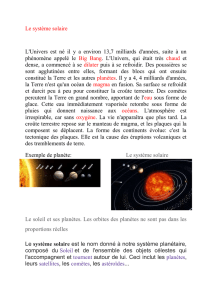

L’histoire du système solaire commence il y a plus de 4.6 milliards d'années. Dans la Voie lactée, un

immense nuage de gaz et de poussières s’effondre sur lui-même sous l’effet de sa propre masse.

Plusieurs condensations gazeuses se forment. En se contractant, elles donnent naissance à des

étoiles.

Le Soleil est l’une d’elles. Alors qu’elle est toute jeune, notre étoile se cache encore au sein de

grandes quantités de gaz et de poussières, restes de la nébuleuse qui lui a permis de naître. Cette

matière, animée d’un mouvement de rotation, se regroupe dans un disque. Puis, par le hasard des

rencontres et des collisions, les grains de poussières se collent les uns aux autres. Ils forment des

cailloux, qui s’ agglomèrent eux même pour donner des rochers, des planétoïdes, puis enfin des

planètes. Tout cela en moins de cent mille ans, un temps très court à l’échelle du cosmos.

Très près du Soleil, il fait chaud. C’est le domaine des planètes rocheuses :

Mercure… Vénus… Terre… Mars…

Au-delà de Mars, il fait bien plus froid. C’est le royaume des glaces et du gaz qui ont donné naissance

aux géantes gazeuses :

Jupiter… Saturne…Uranus… Neptune…

Encore plus loin du Soleil, tout est gelé. Les petits planétoïdes de glace, animés de mouvements très

lents, n’ont pas pu s’associer en grosses planètes. Ils en restent vraisemblablement des millions à

errer dans la pénombre, au-delà de Neptune. Pluton, la plus lointaine des planètes est le plus massif

de ces objets.

A part Pluton, les planètes tournent autour du Soleil à peu près dans un même plan. Les mouvements

sont bien ordonnés et chaque planète circule sur une orbite qui lui est propre. Aucun risque de

collision. Mais vue de la Terre, les trajectoire se superposent et se croisent, rendant la compréhension

du ballet planétaire moins évidente. Les planètes, la Lune, et le Soleil sont toujours situés dans une

étroite bande du ciel. Cette région privilégiée, théâtre des mouvements apparents des planètes,

s’appelle le zodiaque.

La nuit noire est progressivement gagnée par les lueurs de l’aube. En fait, le bleu du ciel est une

particularité bien terrienne. Ce sont les composants de notre atmosphère qui diffusent cette couleur.

Sur notre voisine la Lune, le ciel diurne n’a plus du tout le même aspect. Car la Lune ne possède pas

d’atmosphère qui diffuse la lumière solaire. En plein jour, si on se cache de la lumière éblouissante du

Soleil, les étoiles brillent sans scintiller sur une voûte céleste noire.

Ces paysages lunaires, douze hommes les ont déjà contemplé, entre 1969 et 1972. En levant les

yeux derrière la visière de leur casque, ils pouvaient également admirer la Terre, distante de 384000

km. A pied ou en voiture, ces astronautes des missions Apollo ont collecté des roches grâce

auxquelles on a pu connaître l’âge de la Lune et par extrapolation, celui de toutes les autres planètes :

environ 4,5 milliards d’années. Soit à peine plus jeune que le Soleil lui-même.

Dans les premiers âges du Système Solaire, les collisions entre planétoïdes étaient fréquentes. C’est

probablement d’une de ces rencontres cataclysmique que la Lune est née. La jeune Terre aurait été

percutée par une autre planète de la taille de Mars. Les débris de cette collision, éjectés dans

l’espace, se sont ensuite agglomérés pour former un nouveau corps céleste, en orbite autour de la

Terre, la Lune.

Pendant encore 800 millions d’années, les impacts de ce type se sont poursuivis sur toutes les

planètes. Les nombreux cratères qui modèlent la surface lunaire en attestent. Sur Terre, ils ont

presque tous disparus, les mouvements de terrain ou encore l’érosion renouvelant régulièrement la

2

surface. Ce n’est pas le cas sur la Lune qui conserve la trace des chutes de météorites depuis le

début de son histoire.

Ce monde criblé de cratères en rappelle un autre : Mercure. Elle aussi, garde les cicatrices des

impacts qui l’ont créée.

Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Mais le Soleil y apparaît seulement deux fois plus gros

que vu depuis la Terre. En l’absence d’atmosphère, les couchers de Soleil sont toutefois le théâtre de

spectacles grandioses au cours desquels la couronne et les éruptions solaires embrasent l’horizon.

Ces crépuscules flamboyants durent plusieurs jours, car Mercure tourne très lentement sur elle-

même. Cette lenteur a vraisemblablement pour origine une énorme collision qui naguère a ralenti la

planète. Ce cataclysme explique aussi pourquoi les deux tiers de la planète sont faits de fer : la plus

grande partie des roches légères, situées en surface, ont sans doute été dispersées dans l’espace.

Singulière planète que Mercure, à la fois brûlante et glacée. Exposée à l’intense rayonnement solaire

le jour, elle connaît la nuit les rigueurs de températures inférieures à –100°C. En 1974, Mariner 10, la

seule sonde spatiale à avoir approché Mercure, n’a pu photographier que la moitié de ce globe aride.

L’autre moitié restait caché dans une longue nuit.

Régulièrement, Vénus, la planète voisine, s’approche assez pour éclairer faiblement les nuits de

Mercure. Visible comme un astre étincelant dans le ciel mercurien, Venus peut être aussi brillante

qu’un croissant de Lune et éclairer faiblement le paysage.

Vénus à la même taille que la Terre. Elle doit sa forte brillance à une épaisse couche de nuages qui

ne se déchire jamais. Seule la sonde Magellan, équipée d'un radar, a dévoilé les reliefs de Vénus,

entre 1989 et 1994. Cet explorateur robotisé a découvert des volcans sans doute tout juste assoupis

et une surface plutôt jeune : 500 millions d’années au plus.

Deux sondes, baptisées Venera, ont réussi à se poser sur Vénus. Elles y ont trouvé une atmosphère

étouffante parcourue de nuages d’acide sulfurique. Cette atmosphère très chargée en gaz carbonique

et 90 fois plus dense que celle de la Terre, provoque un puissant effet de serre. La température atteint

ainsi 450°C, un record pour les planètes du Système solaire. Bref, Vénus est un enfer brumeux,

parfaitement hostile. Pour voir les étoiles depuis Vénus, il faut monter au-dessus des nuages, à 400

km d’altitude.

Les astronomes pensent qu’à l'origine, Vénus, la Terre et Mars se ressemblaient beaucoup. Toutes

trois possédaient une atmosphère qui régulait la température de surface au point que l’eau pouvait y

subsister à l’état liquide. Mais en raison de leurs différences de taille et de distance au Soleil, leurs

destins ont rapidement divergé.

De ces trois planètes, Mars est la plus petite. C’est ce qui a précipité sa mort. La planète s’est vite

refroidie, son volcanisme s’est tari et n’a plus renouvelé son atmosphère qui s’est évaporée dans

l’espace. Une vie aurait pu voir le jour sur Mars. Mais si c’est le cas, elle a péri en même temps que

l’atmosphère. Aujourd’hui, il ne reste à la surface de Mars qu'une atmosphère très ténue. C’est

suffisant pour soulever des tempêtes de sable qui recouvrent toute la planète, mais largement

insuffisant pour qu’une forme de vie, même primitive, ait pu survivre.

Mars est un monde minéral qui se distingue par des merveilles géologiques. Valles Marineris, un

canyon profond, aux parois abruptes qui court sur près de 4000 km.

Le Labyrinthe de la Nuit, cet immense dédale de gorges, qui marque le début de Valles Marineris.

Juste au-dessus : le plateau de Tharsis et ses volcans géants, qui culminent à plus de 25 km

d’altitude. Sur la pente occidentale du plateau : Olympus Mons, le plus grand volcan du Système

solaire, avec ses 600 km de diamètre et ses 27000 m de hauteur…

Une nouvelle journée s’achève sur la planète-désert. Dans sa nuit étoilée, un astre tourne en sens

inverse de tous les autres. C’est Phobos, l’un des deux petits satellites de Mars.

Avec ses 22 km de diamètre et sa forme vaguement ovale, Phobos est très probablement un

astéroïde capturé par Mars. Peut-être est-il originaire de la ceinture d’astéroïdes, située entre Mars et

Jupiter.

Des corps à l’image de Phobos, cette région du Système solaire en contient des millions. Comme

autant de briques qui n’auraient pas servi à la construction d’un édifice, ils représentent les vestiges

d’une époque où les planètes n’existaient pas encore. Le plus gros d’entre eux, Cérès, mesure

3

environ 950 km de diamètre. Mais la plupart sont des rochers aux contours irréguliers de quelques

dizaines de kilomètres de long.

433 Eros est l’un deux. Mais pas n’importe lequel : par son orbite, Eros flirte régulièrement avec

l’orbite de la Terre. Il était donc relativement facile d’envoyer vers lui une sonde. C’est ce voyage qu’a

fait le vaisseau automatique NEAR. Pendant un an ses caméras ont exploré sa surface. A la fin de la

mission, la NASA a décidé de le faire atterrir sur Eros alors qu’il n’était pas prévu pour cela. La

manœuvre a réussi et a permis d’obtenir des vues très rapprochées de l’astéroïde.

A l’image d’Eros, des centaines d’astéroïdes coupent les orbites de Mars et de la Terre, si bien qu’une

collision ne saurait être exclue.

Le 14 juin 2002, un rocher d’une centaine de mètre de diamètre est passé à seulement 120 000 km

de la Terre. Un jet de pierre à l’échelle du cosmos. Une quasi-collision.

Quelques mois auparavant, 2002 EM7 avait lui aussi créé la sensation en passant à peine plus loin de

nous. Vue depuis la surface de cet astéroïde potentiellement dangereux, voici ce qu’aurait donné la

scène, en temps accéléré…

Au même moment, à quelques millions de kilomètres de là, croisait la comète Ikeya-Zhang.

Les comètes ont un point commun avec les astéroïdes : elles sont elles aussi des restes de la

formation des planètes. Sans doute sont-elles encore plus intéressantes pour les scientifiques parce

qu’elles se composent de glaces. Or celles-ci ont piégé des éléments volatils – des gaz – qui datent

de la période de formation des planètes. Si des astronomes pouvaient disposer d’échantillons de

comète, ils seraient en mesure de dire précisément à partir de quels éléments et dans quelles

conditions le Système solaire a vu le jour. En particulier, certains chercheurs considèrent qu’une partie

de l’eau et peut-être des ingrédients nécessaires à l’apparition de la vie proviennent des comètes qui

se sont écrasées sur Terre. Mais ces collisions qui ont peut-être apporté la vie, sont aujourd’hui une

menace de destruction.

Il suffit de remonter au mois de juillet 1994 pour se convaincre qu’un tel risque est bien réel. Au beau

milieu de cet été-là, les astronomes attendaient un événement sans précédent depuis que des

télescopes observent le ciel. La comète Shoemaker-Levy 9, fragmentée en un chapelet de morceaux,

devait percuter Jupiter. Et à l’heure prévue, l’incroyable spectacle de bombardement cosmique a

commencé. En quatre jours, des blocs d’un kilomètre de diamètre ont balafré la géante gazeuse. Les

stigmates sont restés visibles pendant des mois. Ces chocs, plus dévastateurs que les plus

puissantes des bombes atomiques, rappellent qu’un tel cataclysme sur Terre, toujours possible, peut

provoquer une extinction massive des êtres vivants.

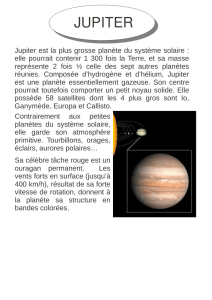

Attirant à elle une énorme quantité de gaz au moment de sa formation, Jupiter est devenue une

géante gazeuse. Une sphère gazeuse sans véritable surface solide. En 1995, le module de la sonde

Galileo a effectué une descente dans les nuages de Jupiter. Il a fini écrasé par la pression

atmosphérique, sans cesse plus forte à mesure qu’il s'enfonçait dans la planète.

Jupiter est le paradis des nuages et des vents. Depuis plus de 400 ans subsiste d’ailleurs la plus

grosse tempête du Système solaire : la Grande Tache Rouge. Cet anticyclone est à lui tout seul aussi

gros que deux Terre mises côte à côte.

Jupiter, c’est le royaume du gigantisme. En fait, cette planète a constitué autour d’elle un véritable

système planétaire. Il aurait suffi que la géante gazeuse soit dix fois plus massive pour qu’elle se

mette à briller et devienne une petite étoile. Ses dizaines de satellites auraient alors accédé au rang

de planètes. En particulier les quatre plus grosses lunes, celles qui furent découvertes par Galilée en

1610.

Io la volcanique, sans cesse tiraillée par des forces de marées colossales dues à la proximité de

Jupiter.

Europe la glacée, qui abrite sans doute un océan sous sa banquise de 15 km d’épaisseur.

Ganymède l’énigmatique satellite parcouru par d’étranges rayures.

Callisto considérée comme un monde figé, dont la surface ancienne a conservé la trace du

bombardement météoritique initial.

Après Jupiter les orbites des planètes sont de plus en plus espacées. Il faut parcourir 650 millions de

kilomètres dans le vide interplanétaire pour atteindre la planète suivante, Saturne.

Un peu moins massive que Jupiter, Saturne est aussi une géante gazeuse. Ses anneaux font sa

célébrité. Faits d’innombrables particules, de grains de sables prisonniers dans des gangues de glace,

4

de rochers gelés, ils fascinent les astronomes. Ils sont probablement les fragments de corps broyés

par les forces de marées, très puissantes au voisinage de Saturne. Les anneaux de saturne sont très

fins. Leur épaisseur ne dépasse pas quelques centaines de mètres. Vus exactement par la tranche, ils

sont quasi indiscernables.

Au-delà de Saturne, il existe encore deux planètes géantes gazeuses.

Uranus, fut très décevante lorsque la sonde Voyager 2 s’en approcha, en 1986 : elle est entièrement

recouverte d’une couche uniforme de nuages. Si bien qu’elle ressemble à une boule de billard,

désespérément lisse. L’axe des pôles d’Uranus est très fortement incliné. Une collision est

vraisemblablement à l’origine de cette curiosité.

L’autre bizarrerie du système d’Uranus, c’est Miranda. Ce satellite possède la falaise la plus haute de

tout le Système solaire : pas moins de 9000 m. Quand Voyager 2 a montré ce paysage tourmenté, les

scientifiques ont aussitôt pensé que le satellite avait été disloqué par un formidable impact avant de

se reconstituer rapidement. Mais la géologie de Miranda reste aujourd’hui une énigme.

Voici la plus éloignée des planètes gazeuses : Neptune.

Jumelle d’Uranus en taille, elle se distingue par des vents très violents, et des tempêtes qui n’ont rien

à envier à celles de Jupiter.

Mais plus étonnante encore fut la découverte par la sonde Voyager 2 de geysers sur son satellite

Triton. Ici, à plus de 4 milliards de kilomètres du Soleil, dans un monde pétrifié par le froid, un

volcanisme existe ! Des gaz à peine moins frais que la surface de Triton percent sa croûte glacée et

s’épanchent dans sa mince atmosphère. Peut-être s’agit-il d’un phénomène saisonnier. Nul n’en sait

rien.

Au-delà de Neptune, les astronomes connaissent depuis 1930 une ultime planète : Pluton.

C’est la plus petite du Système Solaire. C’est aussi la moins bien connue puisqu'aucune sonde

spatiale ne s’en est approchée. Comme la Terre, Pluton possède un seul satellite : Charon.

Longtemps, Pluton a semblé seule sur sa lointaine orbite, décrite en 248 ans. Mais depuis le milieu

des années 1990, de très nombreux planétoïdes ont été découverts à la même distance et au-delà.

Pluton, qui garde l’entrée de ce royaume des glaces éternelles, est probablement le plus gros d’entre

eux. Dans cette région du système solaire se cachent des millions de petits corps froids. Les plus

lointains sont peut-être à mi-chemin entre le Soleil et les étoiles les plus proches.

De Mercure à ces lointains glaçons errant dans l’obscurité de l’espace, tous ces objets sont sous

l’influence gravitationnelle du Soleil. Notre étoile, comme toutes les étoiles, est une gigantesque

sphère de gaz très chaud. Elle tire son énergie de la fusion nucléaire. A chaque seconde, le Soleil

transforme des millions de tonnes d’hydrogène en hélium. A ce rythme effréné, il peut encore briller

pendant 3 à 5 milliards d’années.

Puis, le Soleil s’épuisera. Il gonflera en géante rouge, engloutissant Mercure, Vénus et probablement

la Terre. Et enfin, son enveloppe gazeuse se dissipera au travers du système solaire. Il ne restera du

Soleil qu’une minuscule étoile, une naine blanche, et une nébuleuse de gaz et de poussière se diluant

lentement dans l’espace. Le cœur mis à nu du Soleil mettra des milliards d’années à se refroidir

complètement. L’histoire du Système solaire touchera alors à sa fin.

Mais à quelques années-lumière de là, d’autres étoiles plus jeunes possèdent elles aussi leurs

cortèges de planètes. Les premières, déjà découvertes, sont des géantes gazeuses inhospitalières

comme Jupiter ou Saturne. Mais il en existe probablement d’autres plus accueillantes. Et pourquoi pas

d’autres formes de vie...

Dans le ciel de ces mondes lointains, le Soleil ne sera plus qu’une faible lueur, presque invisible, une

étoile oubliée.

Philippe Hénaréjos

Production Astronef / Planétarium de Saint-Etienne 2003

www.astronef.fr

1

/

4

100%