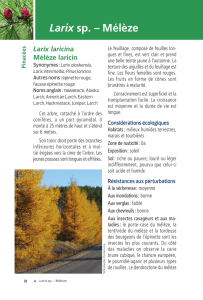

II. - PEDOLOGIE ET FACTEURS BIOTIQUES

Etudes

sur

l'Ecologie

et la Sylviculture

du

Mélèze

(Larix europeea

D.

C.)

II.

- PEDOLOGIE

ET FACTEURS BIOTIQUES

PAR

Ph.

DUCHAUFOUR

Docteur ès

Sciences

Ingénieur

des Eaux et

Fore.ts

.

CHAPITRE

I

CONSIDERATIONS

GENERALES

LES

METHODES

Dans l'étude publiée d'autre part, M. l'Ingénieur FouRcxv a

traité le problème d'ensemble de l'Aire et de l'Ecologie du Mélèze:

Les questions climatiques ont retenu tout particulièrement son atten-

tion. En outre, des conclusions pratiques, relatives â la sylviculture

du Mélèze ont pu etre formulées.

Dans cette seconde partie, nous nous placerons un point de vue

différent; nous étudierons plus spécialement les facteurs pédologi-

mies et b'otiques. Ces deux groupes de facteurs ne peuvent être

séparés, ils se conditionnent mutuellement: l'évolution du sol est, en

effet, étroitement liée à. celle de la végétation et l'action du pâtu-

rage, si importante en montagne, influence de faon profonde l'une

et l'autre.

D'autre part, l'état du sol et la nature de la végétation en surface

sont les facteurs essentiels qui régissent la

régénération

du Mélèze:

c'est surtout ee problème de la régénération que nous avons envisa-

gé dans cette seconde partie, en essayant d'y apporter quelque clarté

par l'application des méthodes modernes de la pédologie, ce qui n'a

pas encore été fait en

France.

Par contre, certains travaux suisses

récents nous ont fourni. ce point de vue, une documentation im-

portante [HEss 37 - LUDI 45 -

AUER

2].

Notre méthode, très sirnple, a consisté

repérer sur le terrain

des stations voisines,

disposées par paires,

l'une dans laquelle les

semis de Mélèze étaient nombreux, l'autre où ils étaient inexistants.

Ces stations étaient choisies de faon â, ne différer entre elles que

par

Setil

facteur écologique si possible, par exemple: pente, in-

tensité du pâturage, ou nature de la végétation .

Une cinquantaine de stations a été ainsi passée minutieusement

en revue et, parmi celles-ci, 34 jugées particulièrement démonstra-

tives ont fait l'objet d'une étude complète, écologique, pédologique

et

floristique.

136

PÉDOLOGIE ET FACTEURS BIOTIQUES DU MÉLÈZE

Comme on l'a vu dans l'article de P.

FOURCHY

publié d'autre

part, le Mélèze est une essence assez plastique, relativement au cli-

mat. Il était donc nécessaire de choisir les stations d'étude en des

points variés de l'aire de cette essence, de façon dégager nette-

ment l'influence des conditions de sol, de celle du climat et du micro-

climat. C'est la raison pour laquelle nous avons prospecté aussi bien

les

Mélézeins

des vallées de la zone interne des Alpes septentrio-

nales (Maurienne

-

Oisans) que ceux des régions intérieures des

Alpes méridionales (Briançonnais, Oueyras,

Col de Vars, Vallées

des Alpes-Maritimes). Les stations ont été choisies presque toujours

dans l'étage subalpin,

à.

exposition fraîche. Cependant le Mélèze des-

cend parfois dans l'étage montagnard et,

à.

titre de comparaison,

quelques relevés floristiques

accompagnés de prélèvements de sols

ont

été

effectués dans cet étage

:

Dans les Alpes du Nord, les Alpes-

Maritimes, il

s'ag,it

alors de l'étage montagnard supérieur, humide,

caractérisé surtout par

l'Epicéa.

Dans les Alpes méridionales sè-

ches (Briançonnais, Queyras), c'est plutôt un étage montagnard

xérophile, oit domine le Pin sylvestre, accompagné des éléments les

plus montagnards du cortège du Chêne pubescent.

I.

— METHODES D'ETUDE

ET CLASSIFICATION DES SOLS

Les stations étudiées sont localisées sur des affleurements de ro-

ches-mères très différents, ce qui a permis d'utiles comparaisons.

Nous

disting,tierons

essentiellement deux grandes catégories de ro-

ches-mères

:

les roches-mères

silico-alumineuses,

pauvres en matières

minérales et en bases (schistes métamorphiques

permo-houillers,

grès

d'Annot,

gneiss, schistes rouges du permien, etc...) et les roches-

mères carbonatées, ou riches en éléments basiques, comprenant les

calcaires tendres du crétacé supérieur (Alpes-Maritimes), le

flysch

calcaire, les calcaires dolomitiques du trias oit domine le carbonate

de magnésie, enfin certains schistes lustrés et schistes cristallins.

Dans chaque station, le profil a été l'objet d'une étude morpho-

logique l'occasion de laquelle on a noté

:

la profondeur, l'impor-

tance de la couche humifère et la disposition des racines, la texture,

la structure, l'abondance et la

g,rosseur

des cailloux. S'il s'agit d'un

sol horizons différenciés, la description des horizons, bien entendu,

n'a

pas été négligée.

Les analyses ont porté sur les points suivants

:

Pour caractéri-

ser le sol au point de vue physique, on a mesuré la

porosité totale

et parfois la perméabilité sur place. La

porosité totale

a été calculée

par la méthode de la densité apparente

[DEMOLON - 19]

:

celle-ci

s'obtient en mesurant le poids de terre sèche contenue dans un

cy-

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

137

lindre

de dimensions standard, de 25o cm3, le prélèvement devant

se faire sans modification de la structure. A l'aide de la densité ap-

parente

D',

comparée la densité réelle

D,

on obtient aisément la

porosité : celle-ci est donnée par la

formule

D

—

D'

X wo.

D

Les quelques essais de perméabilité ont été également effectués sur

place l'aide du cylindre de BORGER, d'une section de Io() cm2,

enfoncé dans le sol de io cm, et qui permet de mesurer la vitesse

d'écoulement de litre d'eau.

La porosité totale exprime la valeur du volume des vides du sol,

en % du volume total. Il était utile de préciser cette notion de po-

rosité en faisant intervenir deux valeurs particulièrement impor-

tantes : la

porosité capillaire (ou

microporosité),

correspondant au

volume des canaux très fins, « capillaires » du sol ; et la

poro-

sité non capillaire (ou

macroporosité),

correspondant au vo-

lume des pores les plus grossiers. La porosité totale est donc la

somme de la porosité capillaire et de la porosité non capillaire. Ces

deux valeurs sont obtenues en étudiant le comportement de l'eau du

sol : L'eau d'infiltration, en effet, se divise en deux parties, une par-

tie qui s'écoule par gravité, qui circule dans les pores les plus vo-

lumineux du sol (eau de gravité) ; une autre partie qui est retenue

par les forces capillaires dans les pores les plus fins, même après

ressuyage énergique (eau capillaire). La porosité capillaire corres-

pondra donc au volume d'eau retenu par le sol (en % du volume

total) après saturation, puis « ressuyage » permettant l'élimination

•

de l'excès d'eau de gravité. Ce ressuyaf.,,e est obtenu au laboratoire,

soit par centrifugation, soit par filtration à. la trompe à vide sur filtre

en verre pilé (méthode de mesure de « l'humidité équivalente »

décrite par Bouvoucos). Cette humidité équivalente, exprimée en

volume, représente sensiblement le maximum d'eau retenue par ca-

pillarité, donc la porosité capillaire.

La porosité non capillaire est obtenue par différence entre la po-

rosité totale et la porosité capillaire. En période sèche, elle corres-

pond sensiblement à. la capacité en air du sol; après les pluies, elle

est occupée par « l'eau de gravite » qui s'écoule plus ou moins

rapi-

dement

et il est clair que

ta. perméabilité est en gros proportionnelle

cette porosité non capillaire:

c'est ce que M. l'Ingénieur BARTOLI

a pu vérifier en f aisant des essais de perméabilité dans la forêt d'Al-

banne (Savoie). Voici les résultats qu'il a obtenus, dans deux sta-

tions voisines, de même pente (2o-3o %):

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

1

/

73

100%