Lire l`article complet

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. IV - juin 2000 151

MISE AU POINT

Intérêt de la rééducation prolongée des aphasies

au décours des accidents vasculaires cérébraux

● M. Barat, J.M. Mazaux, P.A. Joseph*

l n’existe pas actuellement de position uniforme sur la

durée optimale de la rééducation orthophonique pour

aphasie vasculaire. Les traités sur l’aphasie illustrent

cette diversité d’appréciation. Roch-Lecours et Lhermitte

(1979) proposent une première tentative brève (un à deux mois)

et une poursuite de la rééducation en fonction des résultats. Tis-

sot (1980) propose l’arrêt après deux années de rééducation si

le patient ne fait plus de progrès. Sarno (1981) n’évoque aucun

délai. Ducarne (1986) et Potier (1995) indiquent une fourchette

de quelques mois – 3 mois – à plusieurs années... Basso (1990)

n’indique pas de durée mais évoque l’arrêt en l’absence d’amé-

lioration pendant deux à trois mois, sauf si une approche diffé-

rente peut être tentée. Mazaux, Lion, Barat (1995) recomman-

dent une durée de 12 à 18 mois, en signalant que des progrès

sont possibles au-delà de ce délai.

L’absence d’amélioration aux bilans successifs est le critère

le plus souvent évoqué pour justifier l’arrêt de la rééducation.

Mais, comme on le verra, cette notion ne résout la question

qu’en apparence. En effet, la plupart des bilans de langage sont

destinés au diagnostic : ils identifient le type d’aphasie et/ou le

mécanisme du trouble du langage mais n’évaluent pas les capa-

cités fonctionnelles de communication dans la vie courante.

Et pourtant, ces capacités devraient être le critère principal

d’efficacité de la rééducation orthophonique et, partant,

l’élément essentiel de décision de poursuite ou d’interruption

de la rééducation.

Ainsi, la question de la durée de la rééducation orthophonique

pour aphasie vasculaire soulève par elle-même de nombreuses

interrogations, certaines ayant un intérêt théorique, d’autres un

aspect plus pratique. Nous aborderons ces interrogations en

trois volets :

•quel est le délai postlésionnel à partir duquel il convient de

parler de rééducation prolongée dans l’aphasie ?

•quelles sont les données méthodologiques et scientifiques qui

permettent d’affirmer l’intérêt et l’efficacité de la rééducation

prolongée ?

•quelles sont les modalités pratiques de la rééducation à long

terme et pour quels objectifs ?

LE DÉLAI POSTLÉSIONNEL, OU QUAND DOIT-ON

PARLER DE RÉÉDUCATION PROLONGÉE ?

L’efficacité de la rééducation de l’aphasie au cours de la pre-

mière année n’est plus actuellement contestée. Une dizaine

d’études contrôlées prospectives randomisées confirment l’intérêt

de l’orthophonie précoce et prolongée dans l’année qui suit

l’accident vasculaire cérébral (1). Ainsi, une durée suffisante de

la rééducation effectuée par des professionnels apparaît être

une condition essentielle de cette efficacité. L’ampleur moyenne

des progrès liés à la rééducation a pu être évaluée au double de

l’évolution observée sous l’effet de la récupération spontanée (2).

* Service de rééducation neurologique,

laboratoire d’évaluation du handicap neurologique Tastet-Girard,

groupe hospitalier Pellegrin, CHU de Bordeaux.

I

■ Il n’existe pas de consensus sur la durée de la rééduca-

tion orthophonique pour aphasie vasculaire. Cependant,

l’orthophonie pratiquée pendant la première année a

clairement démontré son efficacité par rapport aux

effets liés à la récupération spontanée. Son effet est par-

ticulièrement net après le sixième mois. La rééducation

orthophonique prolongée au delà de la première année

peut se révéler utile dans les aphasies de gravité moyenne

ou sévère. Mais cette rééducation doit s’appuyer sur

des objectifs réalistes et des outils d’évaluation fonc-

tionnelle de la communication. De tels outils sont mal-

heureusement peu nombreux et mal connus des théra-

peutes. Des stages de rééducation intensive de

déficiences aphasiologiques spécifiques : manque du

mot, troubles du langage écrit, troubles de la syntaxe...

peuvent ainsi être proposés aux malades après une ana-

lyse précise des attentes et des besoins. Des thérapies

inspirées de la neuropsychologie cognitive ou de la

psychologie comportementale peuvent atténuer les

incapacités de communication et réduire le désavantage

psychosocial lié à l’aphasie plusieurs années après la

survenue de la lésion cérébrale.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

MISE AU POINT

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. IV - juin 2000

152

L’influence de la récupération spontanée postlésionnelle, dont

la durée varie selon les auteurs entre trois et six mois, est

évidemment un facteur méthodologique critique pour prouver

l’efficacité du traitement rééducatif en phase précoce ou semi-

précoce. Mais la poursuite de la rééducation au-delà de six

mois est également considérée comme un facteur déterminant

de l’amélioration et notamment pour les aphasies les plus

graves initialement (aphasies globales). Les changements sont

d’autant plus marqués que la quantité de traitement délivré est

importante (neuf à dix heures par semaine), en corrélation avec

la durée totale du traitement.

Finalement, l’approche méthodologique de l’efficacité de la

rééducation a souligné les effets observés au cours de la

première année. Au-delà, la littérature définit la période de

chronicité que l’on peut prendre comme référence pour parler

de rééducation prolongée ou tardive.

LA RÉÉDUCATION PROLONGÉE EST-ELLE EFFICACE ?

Une partie au moins des aphasiques par lésion vasculaire sem-

blent bien tirer parti d’une intervention orthophonique tardive.

Dans la période contemporaine, de nombreuses études de cas

individuels s’appuyant le plus souvent sur une analyse des

troubles inspirés de la neuropsychologie cognitive et une pro-

cédure thérapeutique de même inspiration montrent que, plu-

sieurs années après la survenue de l’aphasie, une amélioration

notable du déficit linguistique reste possible (3). Ces études

concernent essentiellement les troubles du langage écrit mais

aussi les séquelles agrammatiques et le manque du mot. Mais

ces travaux restent difficilement généralisables.

Très récemment, la méta-analyse de Robey (1) suggère une

efficacité du traitement en phase chronique, après le douzième

mois, avec une amélioration moyenne des symptômes de

l’ordre de 60 % sur l’ensemble des aphasiques. Les aphasies de

gravité moyenne ou sévère sont celles qui semblent retirer le

plus de bénéfice de cette rééducation prolongée. Pour les apha-

sies modérées, la difficulté tient à l’effet “plafond” des tests

conventionnels, alors même que des troubles invalidants

persistent, pouvant avoir un impact professionnel ou social et

être susceptibles de s’améliorer avec une rééducation prolongée.

À l’inverse, une modification d’une partie du test, sous

l’influence de la rééducation tardive d’une aphasie plus grave,

peut n’entraîner aucun bénéfice réel dans la vie de tous les

jours et ne constituer qu’une amélioration factice (4). Il est

donc indispensable d’appuyer toute décision de poursuite ou

d’interruption de la rééducation par une évaluation fonctionnelle

de la communication dans les échanges de la vie quotidienne.

Une bonne démonstration de l’efficacité de la rééducation tardive

est apportée par le travail de Brindley et al. (5),incluant des

patients présentant une aphasie de Broca, vus 18 à 130 mois

après la survenue de l’accident vasculaire. À distance de tout

effet lié à la récupération spontanée et dans une période de

stabilité psychologique et émotionnelle, le groupe de patients

ayant bénéficié d’une rééducation intensive (25 heures par

semaine) pendant une période de trois mois obtient une amélio-

ration significative non seulement des déficiences linguistiques

(troubles de la syntaxe, manque du mot) mais aussi des compé-

tences communicationnelles en échange verbal spontané (amor-

cer la conversation, poser des questions…). Mais si de tels

résultats sont conformes à notre expérience, un certain nombre

de questions restent en suspens. Comment, en effet, corréler

le niveau de “chronicité” et les capacités de récupération

tardive ? Quelle est la durée optimale du traitement intensif

et quel doit être le contenu du programme thérapeutique ? Quel

type (durée, rythme, contenu) de rééducation doit-on maintenir

après un programme intensif ?

Un autre problème, et non des moindres, est la gestion par

le médecin prescripteur comme par le thérapeute des attentes

du patient aphasique. Il est certain que la motivation très élevée

de nombre d’aphasiques pour reprendre à distance un programme

intensif doit s’accompagner d’une explication sur le réalisme

des attentes, risque de décompensation dépressive à l’arrêt du

programme et le désenchantement du retour au niveau d’une

thérapie plus conventionnelle. L’alternance, clairement expli-

quée de périodes intensives et plus allégées, semble à cet égard

souhaitable. Si de tels résultats plaident contre le principe de

la poursuite d’un traitement purement conventionnel au-delà

de la première année, la question d’une généralisation de

programmes intensifs applicables aux différentes formes

cliniques d’aphasie n’est pas actuellement réglée.

QUELLE CONDUITE PRATIQUE ?

POUR QUELS OBJECTIFS ?

La poursuite ou la reprise de la rééducation orthophonique

après un long délai d’évolution pose plusieurs problèmes

pratiques.

L’analyse de la demande : les attentes et les besoins

Le contexte dans lequel est formulée la demande de rééduca-

tion nous renseigne sur les motivations et les attentes du

patient. Lorsqu’il s’agit d’un aphasique déjà connu, dont on a

assuré la rééducation initiale, a-t-il identifié de nouveaux

besoins de communication, par exemple parce que sa situation

sociale s’est modifiée, ou considère-t-il que ses besoins actuels

ne sont pas satisfaits, que sa communication n’est pas efficace ?

A-t-il fait le deuil de son langage antérieur, ou espère-t-il encore

récupérer ? S’il s’agit d’un patient inconnu, quelle rééducation

a-t-il déjà suivie, que lui a-t-on dit, et qu’attend-il d’une reprise

de la rééducation ? Existe-t-il un changement de domicile, une

mésentente, un manque de confiance avec les thérapeutes

précédents ? Ou un déni de la stabilisation des troubles et de

leur état séquellaire ?

Et qui formule la demande : le patient ou son entourage familial ?

Le contrat d’objectifs

On ne peut pas faire de proposition concrète en réponse à ces

attentes sans actualiser le bilan de langage. On va donc rassem-

bler les données disponibles sur l’état antérieur et l’évolution

en rééducation, refaire un bilan précis et quantitatif du langage,

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. IV - juin 2000 153

de la communication et des troubles cognitifs éventuellement

associés, et le comparer aux données antérieures. Les tests

standardisés et reproductibles : la version française du Boston

Diagnostic Aphasia Examination (6),le protocole Montréal-

Toulouse (7),le protocole de dénomination de Bachy-Lange-

dock (8) sont très utiles dans cette démarche. L’important est

de ne pas donner – ou de ne pas entretenir – de faux espoirs,

qui ne seraient pas confirmés par l’évolution, avec le risque de

déception et de dépression secondaire, tout en restant constructif.

On va donc, en fonction des résultats du bilan et en tenant

compte des besoins et du contexte de communication propre à

chaque patient, essayer de fixer des objectifs réalistes : si la

désintégration phonétique ou le manque du mot reste total, ou

l’aphasie globale, après un an d’évolution, il est peu probable

qu’une reprise ou une poursuite de rééducation transforme

radicalement la situation. En revanche, il est presque toujours

possible d’améliorer, ou au moins d’apprendre au patient

à exploiter au maximum ses capacités restantes en vue d’opti-

miser sa communication.

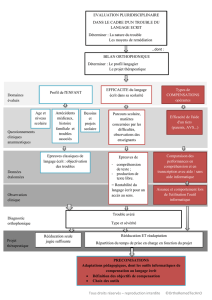

De façon schématique, en référence à la classification interna-

tionale des déficiences, incapacités et handicaps (CIDIH),

on va intervenir, chaque fois que c’est encore possible sur les

déficiences aphasiques et, simultanément, sur les incapacités de

communication qui en résultent ; dans le cas contraire, le tra-

vail fonctionnel sur la communication, l’aide à l’adaptation

sociale et le support psychologique représenteront l’essentiel

de la thérapie. C’est en ces termes, sous la forme d’un contrat

moral d’objectifs, que les propositions thérapeutiques devront

être formulées et expliquées au patient et à sa famille. Dans

certains cas, il est impossible de déterminer à l’avance si telle

ou telle déficience, tel ou tel symptôme, est encore accessible à

une rééducation spécifique. On est alors amené à proposer une

période probatoire de quelques mois, trois en général, de préfé-

rence à un rythme intensif, ou au moins soutenu, pour juger de

la réponse à la thérapie.

Rééducation centrée sur les déficiences résiduelles

Elle est difficile, car elle fait appel à des méthodes classiques

que le patient a déjà expérimentées longuement et dont il est

souvent lassé. L’art de l’orthophoniste consiste donc à varier

les tâches de langage proposées, en faisant aussi souvent que

possible appel à des techniques nouvelles pour remotiver

le patient, tout en gardant la rigueur d’une démarche scienti-

fique inspirée de la neuropsychologie cognitive : à partir des

connaissances sur l’organisation modulaire du langage chez

l’homme sain, on formule des hypothèses sur les processus

cognitifs encore capables de produire une activité neurolinguis-

tique et sur la façon de les mettre en jeu pour suppléer ceux qui

ne sont plus opérants. La rééducation de la production phono-

logique privilégie la thérapie mélodique et rythmée (9) et la

PACE (Promoting Aphasia Communication Effectiveness) (10),

qui améliore souvent l’incitation verbale et la dynamique de

l’expression en même temps qu’elle améliore la communica-

tion globale. Le contrôle des paraphasies et le traitement du

manque du mot nécessitent une analyse soigneuse du niveau où

se situe le trouble : déficit d’accès aux stocks lexicaux ou atteinte

directe de ces stocks ? Trouble de la sélection des unités phoné-

miques, défaut de leur insertion dans la matrice lexico-syn-

taxique en cours d’élaboration ou trouble “de sortie”, par

défaut de correspondance entre le programme sélectionné et les

capacités de production phonologique encore disponibles ?

L’absence de production d’un mot ou d’un son est-elle la

conséquence d’une atteinte directe des processus de production

ou d’une action d’autocensure d’un projet de production jugé

inadéquat ? Certains troubles de compréhension orale peuvent

retirer bénéfice de thérapies centrées sur la discrimination

phonémique (écoute de cassettes audio filtrées sur certaines

plages de fréquence) (11),alors que d’autres se montrent fran-

chement dépendants du contexte sémantique. Quant aux

troubles du langage écrit, ils représentent le domaine d’élection

des thérapies de réorganisation dérivées de la neuropsychologie

cognitive. Dans tous les cas, la même démarche doit être

suivie : se fixer des objectifs réalistes, axer la thérapie sur peu

de symptômes bien ciblés et bien analysés et préférer des

rythmes de thérapie intensifs sur des plages de temps relative-

ment brèves ; si possible, informer auparavant le médecin

conseil de la caisse d’assurance maladie du patient du programme

qu’on se propose d’entreprendre et des résultats attendus. Nous

pratiquons ainsi dans notre service des stages de réinduction

intensive de rééducation de l’aphasie pour des sujets soigneuse-

ment sélectionnés. Les stages durent en général trois semaines

et comportent au moins deux heures par jour d’orthophonie

individuelle et une heure de communication de groupe, ou trois

heures de thérapie individuelle. Ces stages sont ou non renou-

velés en fonction des résultats objectivement atteints,

et leur effet est prolongé par quelques mois de thérapie ortho-

phonique libérale, deux fois par semaine.

Rééducation centrée sur les incapacités

de communication (réadaptation)

et la réduction du désavantage psychosocial

Chez tous les aphasiques, le travail sur la communication dans

la vie sociale est indissociable de la rééducation orthophonique.

Le courant pragmatique s’est développé à partir de la constata-

tion déjà ancienne que “l’aphasique communique mieux qu’il

ne parle”. Des bilans de la communication de l’aphasie com-

mencent à être disponibles et aident à fixer les objectifs de la

rééducation. La PACE, précédemment évoquée, est la tech-

nique la plus classique : l’aphasique et le thérapeute doivent à

tour de rôle deviner une image cachée à partir des indications

que l’autre donne, par tous les modes de communication dispo-

nibles. L’aphasique est ainsi entraîné à développer son langage

écrit, ses mimiques et surtout son langage gestuel. Des situa-

tions de jeux de rôle, si possible par groupe de trois ou quatre

personnes, permettent aussi de recréer les conditions d’un

échange de la vie quotidienne et de travailler les postures,

les prises de parole, les gestes d’accompagnement, les renfor-

cements ou les ruptures. Le téléphone, dont l’usage est redou-

MISE AU POINT

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. IV - juin 2000

154

table pour bien des aphasiques, peut être travaillé de la même

façon. Si le patient en accepte le principe, la communication socia-

le peut être testée et entraînée, en situation réelle, chez des com-

merçants proches du domicile ou du cabinet de l’orthophoniste.

Cette approche est motivante pour l’aphasique, car moins fasti-

dieuse que la rééducation technique, mais elle est parfois diffi-

cile sur le plan émotionnel, car l’aphasique se trouve confronté

à ses difficultés les plus pénibles à supporter. Le rôle de soutien

psychologique joué par l’orthophoniste et le médecin devient

alors très important, mais l’approche pragmatique des incapacités

de communication ne doit pas pour autant être assimilée à une

psychothérapie de soutien.

Dans une conception systémique des relations entre les

patients, les familles et les thérapeutes, ce rôle de soutien

devrait être étendu à la famille : partenaires principaux

et quotidiens de la communication de l’aphasique, le conjoint,

les enfants, les proches sont souvent en détresse et doivent rece-

voir autant d’explications sur l’aphasie que le patient lui-même.

Certains essais de thérapie familiale ont été rapportés, qui n’ont

évidemment pas modifié l’aphasie en tant que déficience mais

ont diminué de façon significative la souffrance de l’aidant.

D’autres auteurs essaient aussi de donner à l’entourage des

aphasiques atteints de très grandes réductions ou d’aphasie

totale un répertoire comportemental spécialisé pour lui

permettre de mieux comprendre les désirs du patient et de lui

servir d’aide, d’assistant de communication lorsqu’il est en

situation d’échec.

Le rôle irremplaçable des associations

De l’avis même des patients, rencontrer d’autres personnes

aphasiques, observer qu’elles vivent les mêmes difficultés dans

la société et, pour ceux qui ont peu de famille et peu d’amis,

avoir des occasions d’échanger, de communiquer, de nouer des

relations sociales est un grand réconfort moral face au fardeau

psychologique de l’aphasie. Regroupées en une fédération

nationale dynamique, des associations d’aphasiques sont appa-

rues un peu partout en France, et leur existence devrait être

mentionnée à tous les aphasiques. Il faut se garder d’une

démarche médicale (ou familiale) trop incitative, la décision de

prendre contact doit rester à l’entière initiative du patient lui-

même. Outre les rencontres amicales, certaines associations

organisent des ateliers plus directement ciblés sur la communi-

cation verbale : conversation, musique, théâtre, journal, infor-

matique, etc. Bien qu’il n’existe pas pour l’instant de données

chiffrées susceptibles de convaincre les médecins conseils,

nous sommes convaincus que ces activités dépassent un simple

rôle de soutien moral et ont un impact direct sur la communica-

tion des aphasiques. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Robey R.R. A meta-analysis of clinical outcomes in the treatment of aphasia.

J. Speech Lang Hear Res 1998 ; 41 : 172-87.

2. Albert M.T. Treatment of aphasia. Arch Neurol 1998 ; 55 : 1417-9.

3. Buyng S. Sentence processing deficits : theory and therapy. Cognitive

Neuropsychology 1988 ; 5 : 629-76.

4. Sarno M.T. Acquired aphasia. Academic Press, San Diego 1981 ; 1 vol. : 537 p.

5. Brindley P., Copeland M., Demain C. Martyn P. A comparison of the speech of

ten chronic Broca’s aphasics following intensive and non-intensive periods of

therapy. Aphasiology 1989 ; 3, 8 : 695-707.

6. Mazaux J.M., Orgogozo J.M. Échelle d’évaluation de l’aphasie. EAP. Issy-les-

Moulineaux 1985.

7. Nespoulous J.L., Joanette Y., Lecours A.R. Protocole Montréal-Toulouse

MT 86. L’ortho-Édition Isbergues 1993.

8. Bachy-Langedock N. Batterie d’examen des troubles en dénomination. Editest

Bruxelles 1989.

9. Van Eeckhout Ph., Meillet-Haberer M., Pillon B. Apport de la mélodie et du ryth-

me dans quelques cas de réduction sévère du langage. Reed Orthoph 1979 ; I : 20-4.

10. Davis G.H., Wilcox M.J. Adult aphasia rehabilitation : applied pragmatics.

College-Hill Press Inc. San Diego 1985.

11. Darriet D., Pointreau A., Moly J.P. et al. Approche neuro-acoustique dans la

rééducation des troubles d’intégration auditive chez les cérébrolésés. Revue de

Neuropsychologie 1992 ; 2 : 459-60.

1. Parmi les propositions suivantes, une seule est juste.

A-L’aphasie vasculaire est définitivement stabilisée à la fin de

la première année postlésionnelle.

B-L’orthophonie pour aphasie vasculaire n’a pas d’effet supé-

rieur à la récupération spontanée postlésionnelle.

C-Les bilans usuels de langage pour aphasie n’explorent pas les

capacités fonctionnelles de communication.

D-Au delà de la première année, il est inutile de prescrire de la

rééducation orthophonique pour aphasie vasculaire.

E-Les thérapies inspirées de la neuropsychologie cognitive

s’adressent essentiellement à la dépression réactionnelle.

2. Sur quels critères doit-on justifier une rééducation ortho-

phonique prolongée pour aphasie vasculaire ?

A-La demande de l’entourage du malade ;

B-L’amélioration des tests à 2 bilans trimestriels successifs ;

C-Une atteinte du langage écrit accessible à une thérapie

d’inspiration cognitive ;

D-Une possibilité de communication alternative en cas

de réduction massive de l’expression orale ;

E - Un état dépressif sévère de l’aphasique.

AUTO-ÉVALUATION

AUTO-ÉVALUATION

Réponses : 1. C 2. B, C, D

1

/

4

100%