Prélude Lettre à Daniel Arasse

ON N’Y ENTEND RIEN

Du même auteur :

L'escalier dans le cinéma d'Alfred Hitchcock.

Une dynamique de l'effroi, mars 2008.

L'escalier ou les fuites de l'espace.

Une structure plastique et musicale, novembre 2005.

© L’Harmattan, 2010

5-7, rue de l’École-polytechnique ; 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com

diffusion.harmatta[email protected]

ISBN : 978-2-296-13878-0

EAN : 9782296138780

Lydie Decobert

ON N’Y ENTEND RIEN

Répétitions

Essai sur la musicalité dans la peinture

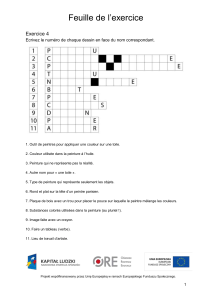

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%