u PDF

publicité

\

\

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

...'4. PJ"I

~,

FACULTE DE MEDECINE, DE PHARMACIE ET D'ODONTO..STOMATOLOGIE

~.

,

ANNEE 1998

THESE

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR EN MEDECINE

( DIPLOME D'ETAT)

PRESENTEE ET SOUTENUE PUBLIQUEMENT

LE03::RIERI998

4A(~'

MAME PATHE DIAKHATE

NE LE 17 NOVEMBRE 1966 A DAKAR (SENEGAL)

MEMBRES DU JURY

PRESIDENT DU JURY :- Mr MOUHAMADOU MANSOUR NDIAYE

PROFESSEUR

- Mr SEYDOU BOUBAKAR BADIANE MAITRE DE CONFERENCE AGREGE

- Mr YOllssoupha SAKHO MAITRE DE CONFERENCE AGREGE

DIRECTEUR DE THESE : MR SEYDOU BOUBAKAR BADIANE MAITRE DE CONFERENCE AGREGE

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DE MEDICINE ET DE PHARMACIE

ET D'ODONTOLOGIE - STOMATOLOGIE

PERSONNEL

ENSEIGNANT

DOYEN

Pro René

NDOYE

1er ASSESSEUR

Pr Doudou

BA

2eme ASSESSEUR

Pr Papa Demba

NDIAYE

CISSE

CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS : M. Assane

SECTION MEDECINE

PROFESSEURS TITULAIRES

=========================

M. José Marie

M. Mamadou

M. Sallif

M. FaHou

M. Fadel

M. Baye Assane

M. Lamine

M. Samba

11: M. El Hadji Malick

Mme Thérèse MOREIRA

M. Sémou

M. Mohamadou

M. Mamadou

M. Nicolas

M. Bassirou

M. Ibrahima Pierre

11: M. Madoune Robert

M. Mouhamadou Mansour

11:

Associé

AFOUTOU

BA

BADIANE

CISSE

DIADHIOU

DIAGNE

DIAKHATE

DIALLO

DIOP

DIOP

DIOUF

FALL

GUEYE

KUAKUVI

NDIAYE

NDIAYE

NDIAYE

NDIAYE

Histologie - Embryologie

Pédiatrie

Maladies Infectieuses

Physiologie

Gynécologie - Obstétrique

Urologie

Hématologie

Parasitologie

O. R. L.

Médecine Interne

Cardiologie

Pédiatrie

Psychiatrie

Pédiatrie

Dermatologie

Neurologie

Ophtalmologie

Neurologie

M. Papa Demba

'1< M. Mamadou

M. René

M. Abibou

§ M. Abdou

M. Mamadou

§ Mme Awa Marie

COLL

M.Seydina Issa Laye

M. Dédéou

M. Abdourahmane

M. Houssseyn Dembel

M. Moussa Lamine

'1< M. Cheikh Tidiane

M. Pape

M. Alassane

NDIAYE

NDOYE

NDOYE

SAMB

Sanokho

SARR

SECK

SEYE

SIMAGA

SOW

SOW

SOW

TOURE

TOURE

WADE

Anatomie Pathologique

Chirurgie Infantile

Biophysique

Bactériologie - Virologie

Pédiatrie

Pédiatrie

Maladies Infectieuses

Orthopédie - Traumatologie

Chirurgie Génèrale

Médecine Préventive

Pédiatrie

Anatomie Chirurgie

Chirurgie Générale

Cancérologie

Ophtalmologie

(MAITRES DE CONFERENCES AGREGES]

'1<

'1<

'1<

M. Mamadou

M. Serigne Abdou

M. Moussa

M. Seydou Boubakar

M. Mohamed Diawo

M. Mamadou Diakhité

M. Moussa Fafa

M. Abdarahmane

M. Amadou Gallo

M. Babacar

M. El Hadji Ibrahima H.

M. Saïd Nourou

M. Raymond

M. Souvasin

M. Babacar

M.Ibrahima

Mme MameAwa

Mme Sylvie

SECK

M.Oumar

M. Serigne Magueye

M. Abdoul Almamy

M. Salvy Leandre

M. Victorino

M. Sai")' Leand re

M. Victorino

§ Détachement

* Associé

& Disponibilité

BA

BA

BADIANE

BADIANE

BAH

BALL

CISSE

DIA

DIOP

DIOP

DIOP

DIOP

DIOUF

DIOUF

FALL

FALL

FAYE

GASSAMA

GAYE

GUEYE

BANE

MARTIN

MENDES

MARTIN

MENDES

Urologie

Cardiologie

Radiologie

Neuro - Chirurgie

Gynécologie - Obstétrique

Dermatologie

Bactériologie - Virologie

Anatomie Chirurgie Générale

Neurologie

Psychiatrie

Orthopédie - Traumatologie

Médecine Interne II

O. R. L.

Orthopédie - Traumatologie

Chirurgie Infantile

Chirurgie Pédiatrique

Maladies Infectieuses

Maladies Infectieuses

Parasitologie

Urologie

Pneumophtisiologie

Pédiatrie

Anatomie Pathologique

Pédiatrie

Anatomie Pathologiq ue

M. Jean Charles

Mme Mbayang NIANG

& M. Mohamed Fadel

M. Mouhamadou

MOREAU

NDIAYE

NDIAYE

NDIAYE

M. Papa Amadou

* M. Youssoupha

M. Niama DIOP

Mme Bineta

KA

M. Moustapha

M. Birama

M. Mamadou Lamine

* M. Pape Salif

Mme Haby

SIGNATE

M.Oumar

M. Doudou

M. Meïssa

NDIAYE

SAKHO

SALL

SALL

SARR

SECK

SOW

SOW

SY

SYLLA

THIAM

TOURE

Gynécologie - Obstérique

Physiologie - Neurologie

Gastro Entérologie

Chirurgie Thoracique et Cardio

Vasculaire

Ophtalmologie

Neuro - Chirurgie

Biochimie Médicale

Anesthésie - Réanimation

Cardiologie

Pédopsychiatrie

Maladies Infectieuses

Malad ies Infectieuses

Pédiatire

Psychia trie

Hématologie

Biochimie Médicale

( CHARGE D'ENSEIGNEMENT]

* M. Claude

MOREIRA

Pédiatrie

( MAITRES ASSISTANT)

M. El Hadj i Amadou

M. Boubacar

M. El Hadj Souleymane

M. Jean Marie

* M. Michel

* M. Massar

M. Ibrahima Bara

M. Bernard Marcel

+ M. Alassane

M. Boucar

M. Saliou

M.Oumar

Mme Giséle

\VOTO

M. Abdoul

M. Abdoulaye

& M. Adama Bandiougou

Mme Coura

SEYE

§ Détachement

* Associé

& Disponibilité

+ En stage à l'extérieur

BA

CAMARA

CAMARA

DANGOU

DEVELOUX

DIAGNE

DIOP

DIOP

DIOUF

DIOUF

DIOUF

FAYE

GAYE

KANE

NDIAYE

NDIAYE

NDIAYE

Ophtalmologie

Pédiatrie

Orthopédie - Traumatologie

Anatomie Pathologique

Dermatologie

Neurologie

Cardiologie

Maladies Infectieuses

Gynécologie - Obstétriq ue

Médecine Interne

Pédiatrie

Pédiatrie

Anatomie Pathologique

Cardiologie

Anatomie Chirurgie Orthopédiq

Immunologie (Hématologie)

Ophtalmologie

+ M. Issa

NDIAYE

M. El Hadj

NIANG

M. Doudou

SARR

M. Amadou Makhtar

SECK

M. Gora

SECK

M. Ahmed Lyane

SOW

Mme Hassanatou

TOURE SOW

M. Cheickna

SYLLA

M. Alé

THIAM

O. R. L.

Radiologie

Psychiatrie

Psychiatrie

Physiologie

Bactériologie - Virologie

Biophysique

Urologie

Neurologie

ASSISTANTS DE FACULTE

ASSISTANTS DES SERVICES UNIVERSITAIRES DES HOPITAUX

M. Boubacar Samba

M. Abdoulaye Séga

M. Yémou

M. Dialo

M. Mamadou

M. Moctar

M. Saliou

Mme Marne Coumba GAYE

Mme Khadissatou SECK

M.Oumar

M. Lamine

M. El Hadji Alioune

M. Isma".la

M. Mamadou

M.Oumar

M. Abdoulaye

M. Ndéné Gaston

Mme Anta

TALL

M. Kamadore

M. Issa

Mme Arame

MBENGUE

DANKOKO

DIALLO

DIENG

DIOP

DIOP

DIOP

DIOP

FALL

FALL

FAYE

GUEYE

LO

MBAYE

MBODJ

NDOYE

SAMB

SARR

DIA

TOURE

WONE

GAYE

Médecine Préventine

Histologie - Em bryologie

Parasitologie

Bactériologie Virologie

Anatomie Organogénèse

Histologie Embryologie

Hématologie

Médecine Légale

Hématologie

Histologie Embryologie

Physiologie

Anatomie Organogénèse

Médecine Légale

Biophysique

Biophysique

Physiologie

Biochimie Médicale

Médecine Préventive

Médecine Préventive

Médecine Préventive

Physiologie

CHEFS DE CLINIQUE - ASSISTANTS

DES SERVICES UNIVERSITAIRES DES HOPITAUX

Mme Marième

GUEYE

+ M. Momar Codé

M. Moussa

+ En stage à l'extérieur

BA

BA

BA

Gynécologie - Obstétrique

Neuro - Chirurgie

Psychiatrie

M. Cheikh Ahmed Tidiane

Mme Mariama Safiétou KA

M. André Vauvert

Mme Elisabeth

FELLER

1< M. Ibrahima

M. Djibril

M. Saïdou

M. Ahmadou

M. Marne Thierno

M. Rudolph

Mme Sokhna

BA

M. Mamadou Lamine

Mme Elisabeth

M. Edouard Marcell.

M. Limamoulaye

1< M. El Hadj Fary

1< M. Mourtalla

M. Assane

1< M. Abdoul Aziz

DIACK

Mme Aminata

M. Mouhamadou

M. Amadou Koura

M. Ousmane

1< M. Cheikh Tidiane

M. Alain Khassim

M. Ndaraw

Mlle Paula Aïda

1< M. Abdou

M. Abdolilaye

M. lVIamadou

Mlle Anne Aurore

1<

1<

Mme Anna

Mme Fatou

M. El Hassane

M. Masserigne

M. Charles Mouhamed

M. Daouda

M. Mouhamadou Habib

M. Abdourahmane

M. Silly

Associé

CISSE

CISSE

DANSOKHO

DANSOKHO

DIAGNE

DIALLO

DIALLO

DEM

DIENG

DIOP

DIOP

DIOUF

DIOUF

GUEYE

HANE

KA

KA

KANE

KASSE

MBAYE

MBENGUE

NDAO

NDIAYE

NDOUR

NDOYE

NDOYE

NDOYE

NIANG

POUYE

SANGARE

SANKALE

SARR

SENE

smmE

SOUMARE

SOW

SOW

SY

TALL

TOURE

Gynécologie - Obstétrique

Médecine Interne II

Orthopédie - Traumatologie

Maladies Infectieuses

Pédiatrie

Gynécologie - Obstétrique

Médecine Interne 1

Cancérologie

Dermatologie

Stomatologie

Radiologie

Médecine Interne

Anesthésie - Réanimation

Neuro - Chirurgie

Cardiologie

Médecine Interne 1

Médecine Interne 1

Dermatologie

Cancérologie

Pédiatrie

Médecine Interne 1

Neurologie

Pédiatrie

Malad ies Infectieuses

Urologie

Neuro - Chirurgie

Ophtalmologie

Médecine Interne 1

Médecine Interne 1

Gynécologie - Obstétrique

Chirurgie Plastique et

Reconstructive

Médecine Interne II

Neurologie

Médecine Interne fi

Maladies Infectieuses

Orthopédie - Traumatologie

Psych ia trie

Orthopédie - Traumatologie

O. R. L.

Stomatologie

~ TTACHES CHEFS DE CLINIQUE)

M.Oumar

Mme Bineta DIOP

M. Saiba

Mme Pauline

M.Mor

BA

BADIANE

CISSOKHO

DIOUSSE

NDIAYE

[ATTACHES M. Néloum

Mlle Oumou

Pneumo phtisiologie

Anesthésie - Réanimation

Pneumophtisiologie

Dermatologie

Pneumophtisiologie

ASSISTANTS)

DJIMADOUM

SY

Histologie - Embryologie

Biochimie Médicale

SECTION PHARMACIE

===================:

PROFESSEURS TITlfLAIRES

M.

M.

* M.

M.

Doudou

Emmanuel

Babacar

Issa

*~M. Souleymane

* M. Oumar

BA

BASSENE

FAYE

LO

1\1BOUP

NDIR

Chimie Analytique et Toxicologie

Pharmacognosie et Botanique

Pharmacologie et Pharmacodynamie

Pharmacie Galénique

Bactériologie - Virologie

Parasitologie

[1\1AITRES DE CONFERENCES AGREGES)

M. Mamadou

M. Cheikh Saad Baouh

M. Mounirou

M. Balla Moussa

Mme Aïssatou

GAYE

Mme Aminata

SALL

M. Ali'lune

M. Pape Amadou

BADIANE

BOYE

CISS

DAFFE

DIALLO

DIALLO

DIEYE

DIOP

Chimie Thérapeutique

Bactériologie - Virologie

Toxicologie

Pharmacognosie

Bactériologie - Virologie

Physiologie - Pharmaceutiq ue

Immunologie

Biochimie Pharmaceutique

[ MAITRES ASSISTANTS)

M. Amadou

Mme Rita B.

Mme Matar

* Associé

DIOUF

Toxicologie

MONGONIERMA Pharmacognosie

SECK

Pharmacie Chim et Chimie Org.

(ASSISTANTS)

1<

1<

1<

Mlle Issa Bella

M. Aynina

M. Mounibé

Mlle Thérése

M. Amadou Moctar

M. y érim Mbagnick

M. Ahmédou Bamba K.

M.Djibril

M. Modo

M. Aly Coto

M. Augustin

M. Mamadou

Mme Ma-guette DEME SYLLA

Mme Philomène LOPEZ

M. Elimane Amadou

M.Oumar

M. Alassane

BAH

CISSE

DIARRA

DIENG

OlEYE

DIOP

FALL

FALL

LO

NDIAYE

NDIAYE

NDIAYE

NIANG

SALL

SY

THIOUNE

WELE

Parasitologie

Physique Pharmaceutique

Physique Pharmaceutique

Parasitologie

Pharmacologie et Pharmacodyna

Chimie Analytique

Pharmacie Galénique

Pharmacie Chim. & Chimie Org

Botanique

Physiologie Pharmaceutique

Physique Pharmaceutique

Pharmacologie

Biochimie Pharmaceutique

Biochimie Pharmaceutique

Chimie Générale et Minèrale

Pharmacie Galénique

Chimie Physique

(ATTACHES]

M. William

Mme Amie

THIAM

M. Mamadou

M. Mamadou

Mlle Edwige

'* Associé

DIATTA

FALL

FALL

SARR

GOMIS

Botanique

Chimie Analytique

Toxicologie

Physiologie Pharmaceutique

Pharmacognosie

SECTION CHIRURGIE DENTAIRE

PROFESSEURS TITULAIRES

=================

BA

NDIAYE

M.Ibrahima

Mme Ndioro

Pédodontie - Prévention

Odontologie Préventive et Sociale

( MAITRES DE CONFERENCES AGREGES)

1<

M. Boubacar

M. Papa Dem ba

Mme Charlotte

M. Malick

DIALLO

DIALLO

NDIAYE

SEMBENE

FATY

Chirurgie Buccale

Parodontologie

Chirurgie Buccale

Parodontologie

( MAITRES ASSISTANTS)

GAYE

KANE

YAM

Mlle Fatou

M. Abdou Wahab

M. Abdoul Azïz

Dentisterie Opératoire

Dentisterie Opératoire

Pédodontie

( ASSISTANTS DE FACULTE)

& Mme Christiane JOHNSON

Mme Aïssatou TAMBA

DIOP

Mme Khady

M. Daouda

1< M.Fallou

Mme Adam Awa Marie SECK

* M. Lambane

& Mme Affisatou NDOYE

Mme Fatou

& M. Libasse

& M. Mamadou Moustapha

* Associé

& Disponibilité

AGBOTON

BA

BA

CISSE

DIAGNE

DIALLO

DIENG

DIOP

DIOP

DIOP

GUEYE

Prothèse Dentaire

Pédodontie - Prévention

Orthopédie Dento - Faciale

Odontologie Préventive et Sociale

Orthopédie Dento - Faciale

Parodontologie

Prothèse Dentaire

Dentisterie Opératoire

Pédodontie - Prévention

Prothèse Dentaire

Prothèse Dentaire

'" M. Malick

Mme Paulette M. AGBOTON

M. Edmond

Mme Maye Ndave NDOYE

M. Paul Débé Amadou

'" M. Mohamed Talla

Mme Soukeye

DIA

M. Saïd Nour

MBAYE

MIGAN

NABHANE

NGOM

NIANG

SECK

TINE

TOURE

Dentisterie Opératoire

Prothèse Dentaire

Prothèse Dentaire

Parodontologie

Chirurgie Buccale

Prothèse Dentaire

Chirurgie Buccale

Prothèse Dentaire

(ATTACHES]

M. Abdou

M. Henri Michel

M. Babacar

M. Daouda

M. Malick

M. Cheikh Mouhamadou M.

M. El Hadj Babacar

M. Mohamed

Mme Fatoumata

DIOP

M. Babacar

il

Associé

BA

BENOIST

FAYE

FAYE

FAYE

LO

MBODJ

SARR

THIAW

TOURE

Chirurgie Buccale

Parodontologie

Odontologie Conservatrice Endodontie

Odontologie Préventive et Sociale

Pédodontie - Orthopédie

Odontologie Préventive et Sociale

Prothèse Dentaire

Odontologie Conservatrice Endodontie

Odontologie Conservatrice Endodontie

Odontologie Conservatrice Endodontie

JE DEDIE CE

T

VAIL A:

• A mon père THIERNO DIAKHATE

Tu as été l'artisan de ma réussite dans les études médicales.

• A ma mère NDEYE COMBA THIAM

Ton amour et ta compréhension m'ont beaucoup aider dans la vie.

Merci pour tout.

• A mes soeurs : NANCY et MARIE

Merci les filles.

• A tous mes frères

IBOU, HASSAN, MAMADOU, KHALY

• A mon frère ABOU et à sa femme HELENE amSI qu'à leurs

enfants COUMBA et THERESE.

• A mon frère OUSSEYNOU et à sa femme ROKHAYA

• A ma sœur NANCY et à son fils MAMADOU

• A ma sœur COUMBA et à son mari NDIAGA

• A tous mes oncles et tantes

• A tous mes cousins et cousines

• A tous mes neveux et nièces

• A mon AMY

Tu seras toujours mon AMY préférée

• A TATY BEATRICE et à son mari KADER DRABO ainsi qu'à

leurs enfants qui n'ont ménager aucun effort pour la bonne réussite de la

thèse.

• A T ANTIE FLORENCE et à sa fille

Merci pour tout.

• A mes amis : BABACAR FAYE, LAMINE CISSE et à sa

femme AISSATOU, l\1AMADOU BEYE.·

Le travail et ramitié ne sont pas incompatibles.

• A mes amis: DAOUDA DIENE, BASILE SENGHOR, ADAMA

FALL DJIBRIL KANE.

Je sais que vous serez toujours près de moi.

• A tous le personnel de la Neurologie et de la Neurochirurgie.

M IT E

ET J

E

A NOTRE PRESIDENT DU JURY

Monsieur le Professeur MOUHAMADOU MANSOUR NDIAYE

Vous nous faîtes un grand honneur en présidant notre thèse. La rigueur et

la clarté de votre enseignement nous ont toujours séduit.

Soyez en remercier.

A NOTRE DIRECTEUR DE THESE

Monsieur le Professeur SEYDOU BOUBAKAR BADIA.NE

Il nous est impossible de dire en quelques mots ce que nous vous devons.

Votre souci du travail bien fait, la chaleur de votre accueil font de vous un

modèle dont nous nous souviendrons toujours.

Vous avez su largement contribuer à la réalisation de ce travail, malgré les

nonlbreuses préoccupations.

Recevez nos sincères remercienlents.

A NOTRE MArTRE ET JUGE

Monsieur le Professeur YOUSSOUPHA SAKHO

Le plaisir que vous nous faîtes en siégeant parmi les membres de notre

jury est immense. Qu'il nous soit pern1is de vous témoigner notre

admiration et nos sincères remercien1ents.

.. Par délibération la Faculté a arrêté que les opmIOns emlses dans les

dissertations qui lui seront présentées, doivent être considérées comme propre à leurs

auteurs et quelle n'entend leur apporter aucune approbation ni improbation.

1

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES

COMPRESSIONS DE LA QUEUE DE

CHEVAL

«A PROPOS DE 20 CAS COLLIGES »

A LA CLINIQUE NEUROCHIRURGICALE DE

FANN

2

PLAN

AI INTRODUCTION

page 6

BI ÉTUDE GÉNÉRt\LE

Page 8

Il ANATOMIE DESCRIPTIVE

page 9

1-1/ CONTENANT

A-l : RACHIS LOMBO-SACRE

A-2 : CANAL RACHIDIEN

A-3 : LES TROUS DE CONJUGAISON

A-4 : VASCULARISATION DU RACHIS

1-21 CONTENU

B-1 : LE CÔNE TER1J!INAL

B-2 : LES RACINES RACHIDIENNES

B-3 : LE LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN

III ANATOMIE FONCTIONNELLE

page 13

IIII PHYSIOLOGIE URODYNAMIQUE

page 15

III-I : LES CENTRES NERVEUX

III-2 : LE CONTRÔLE -NEUROLOGIQUE

IVI DIAGNOSTIC POSITIF

page 17

IV-1 : SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE

IV-2 : EXAMENS PARACLINIQUES

3

C/ NOTRE ÉTUDE

page 21

!! MALADES ET MFTHODES

II/NOS OBSF,RVATIONS

II!! RÉSULTATS

III-li ÉPIDÉMIOLOGIE

page 43

A-I : INCIDENCE

A-2: LE SEXE

A-3 : L'AGE

A-4 : ANTECEDENTS

111-2/ CLINIQUE

page 45

III-2-1 : DÉLAJ D'HOSPITALISATION

1II-2-2: LA PHASE DE DÉBUT

III-2-2-1 : Les Douleurs

III-2-2-2 : Les Paresthésies

III-2-2-3 : Les Troubles Moteurs

III-2-2-4 : Les Troubles Sphinctériens

III-2-3: LA PHASE D'ETAT

III-2-3-1 : Les Douleurs

III-2-3-2 : Les Paresthésies

III-2-3-3 : Les Troubles Moteurs

III2--3-4 : Les Troubles Du Tonus

III-2-3-5 : Les Troubles Trophiques

III-2-3-6 : Les Troubles De Réflexes

III-2-3-7 : Les Troubles Sensitifs Objectifs

III-2-3-S : Les Troubles Sphinctériens

III-2-3-9 : Autres Signes D'examen

4

111-3/ PARACLINIQUE

page 49

III-3-1 : Etude Cytochimique Du Lcr

III-3-2 : Radiographie Standard Du Rachis

1II-3-3 : La Myélographie

111-4/ ETIOLOGIES

III -5 / TRAITEMENT

page 51

III-4-1 : Le Traitement Médical

III-4-2 : Le Traitement Chirurgical

III-4-3 : Constations Opératoires

1II-4-4 : Analyses Post-Opératoires

!!1-61 ÉVOLUTION

page 53

III-5-0 : Mortalité

III-5-1 : Les Mauvais Résultats

III-5-2 : Les Résultats Moyens

III-5-3 : Les Bons Résultats

IV/ COMMENTAIRES

IV-l : DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

IV-1-1 : La Fréquence

IV-I-2 : Le Sexe

IV-I-3 : L'age

IV-1-4 : Les Antécédents

IV-1-5 : La Profession

page 55

page 56

5

page 57

IV-2 : LA CLINIQUE

IV-2-1 : Le Début

IV-2-2 : La Phase D'Etat

IV-3: PARACLINIQUE

page 60

IV-3-1 : Etude Cytochimique Du L.C.R

IV-3-2 : Les Examens Radiologiques

IV-3-2-1 : La Radiographie Standard Du

Rachis

IV-3-2-2 : La Myélographie

IV-3-2-3 : La Tomodensitométrie Ou Scanner

IV-3-2-4 : L'imagerie Par Résonance

Magnétique

IV-4: ETIOLOGIES

page 63

IV-5 : LE TRAITEMENT

page 68

IV-5-1 : LE TRAITEMENT MEDICAL

IV-5-2 : LE TRAITEMENT CHJRlJRGICAL

IV-5-2-1 : LES CONDITIONS OPERATOIRES

IV-5-2-2 : L'ACTE CHIRURGICAL

IV-6 :ANATOMIE PATHOLOGIQUE

IV-7: EVOLUTION

IV-7 -1 : La Mortalité

IV-7-2 : Dans Le Suivi Post-Opératoire

V- CONCLUSIONS

page 76

VI- BIBLIOGRAPHIE

page 79

6

MOTS MIS EN ABREVIATION

ATCD

Antécédents

MID

=

Membre Inférieur droit

MIG

=

Membre Inférieur gauche

RCP

=

Réflexe cutané plantaire

ROT

=

Réflexe ostéotendineux

MI

LCR

Membre Inférieur

=

Liquide Céphalo-rachidien

RADIO =

Radiologie

Myélo

-

Myélographie

E.c.G

-

Electrocardiogramme

7

INTRODUCTION

La connaissance clinique des compressions de la queue de cheval a évolué au cours

des siècles pour trouver son apogée dans la seconde moitié du XIX siècle.

L'observation princeps est due à PETIT DUTAILLIS et ALAJOUANINE qui en

1925 rapportent le premier cas de compression de la queue de cheval guéri par

l'ablation d'une hernie dorsale. Par la suite FRENCH ET PAYNE rapportent en

1944, huit (8) cas de compression de la queue de cheval.

C'est à H.VERBIEST que revient le mérite d'avoir en 1949, rattaché au

rétrécissement du canal lombaire un certain nombre de troubles neurologiques

améliorés par la laminectomie décompressive.

En France GRAVELEAU et GurOT décrivent en 1964 la sémiologie de la

claudication intermittente sensitive de la queue de cheval.

Aux États Unis parmi de nombreux travaux, citons ceux d'EPSTEIN.

L'intérêt de l'étude des compressions de la queue de cheval réside non pas du fait

de sa fréquence relativement faible, mais surtout du fait de sa gravité et de ses

séquelles lourdes à types de : paraparesies, paraplégies et surtout de troubles

sphinctériens.

L'intérêt réside également du fait de sa multiplicité étiologique et enfin de son

retentissement sur la vie du malade et de son adaptation dans la société.

Une telle étude a déjà été menée à la clinique neurochinlrgicale de FANN en 1982

et portée sur «les compressions du cône terminal et de la queue du cheval».

Notre étude nous permettra non seulement de faire une analyse comparative avec

l'étude déjà menée mais également d'apporter notre contribution dans le diagnostic

et la prise en charge des compressions de la queue de cheval.

8

,

ETUDE

,

,

GENERALE

9

RAPPEL ANATOMIQUE

------------- o --------------

Il ANATOMIE DESCRIPTIVE

I~lI

CONTENANT

A-I LE R_ÂCHIS

LOMBO~SACRE

Le rachis lombo-sacré est constitué par l'empilement de :

- 5 vertèbres lombaires formant le rachis lombaire. Ces vertèbres sont

numérotées de LI à L5 et sont composées d'un corps vertébral qui est

plus volumineux que celui des autres vertèbres, d'une apophyse

épineuse aplatie et dirigée horizontalement.

Les trous de conjugaison sont relativement grands alors que le trou

Vertébral est relativement petit.

- Le Sacrum résulte de la soudure des 5 vertèbres sacrées et des

disques intervertébraux avec une face antérieure concave ou l'on note

4 paires

de trous sacrés pour la sortie des branches antérieures des

nerfs sacrés, une face post convexe, une face supérieure ou base qui

constitue la surface de contact pour le disque intervertébral et une

face inférieure ou sommet qui est appliquée contre le coccyx.

Sur chaque face latérale on voit la surface auriculaire qui s'articule

avec l'os iliaque.

- Les vertèbres coccygiennes qui sont au nombre de 4 à 6 vont se

souder pour former le coccyx.

- Les disques intervertébraux qui sont composés d'une partie

périphérique dure ou anneau fibreux et d'une partie centrale molle

encore appelée noyau gélatineux.

Ils agissent comme des coussinets élastiques dans lesquels les noyaux gélatineux

répartissent les pressions lors des mouvements de la colonne vertébrale. Les

disques intervertébraux sont tantôt comprimés, tantôt étirés d'un côté.

10

-

Les ligaments de la colonne vertébrale : Les 2 ligaments vertébraux

communs s'étendent en avant et en arrière des corps vertébraux et

renforcent ainsi la solidité de la colonne vertébrale notamment lors de

l'inclinaison en avant et en arrière.

Ces ligaments ont de ce fait 2 fonctions :

- permettent de limiter les mouvements de la colonne vertébrale

- protègent les disques intervertébraux.

A-2 : LE CANAL RACHIDIEN OU CANAL VERTjBRA.L

1/ LE CANAL LOMBAIRE: constitué en avant par les corps vertébraux et les

disques intervertébraux des vertèbres lombaires et en arrière par les arcs

postérieurs, les lames réunies par les ligaments jaunes, les apophyses épineuses

régulièrement imbriquées et articulées entre elles.

2/ LE CANAL SACRE: limité en avant par le corps du sacnlm, en arrière et sur les

cotés par la lame sacrée avec à chaque étage les orifices des trous sacrés antérieurs

et postérieurs.

A-3 : LES TROUS DE CONJUGAISON

Les trous de conjugaison ou foramen intervertébraux sont chargés de livrer

passage et de protéger les nerfs rachidiens et les vaisseaux vertébraux qui les

accompagnent.

Les trous de conjugaison sont pairs et symétriques à chaque niveau métamérique.

Ils sont limités :

- à leurs parties supérieures et inférieures par les pédicules

- à leurs parties antérieures par la moitié inférieure des corps vertébraux et la

face postérieure du disque intervertébral

- en arrière par l'articulation vertébrale postérieure, doublée sur sa face

antérieure par le ligament jaune.

Il

A-4: VASCULARISATION DU RACHIS.

11 ARTÈRES

Les corps vertébraux sont irrigués par deux groupes d'artérioles, d'une part des

rameaux directs des artères pariétales pour leur convexité, d'autre part les rameaux

des artères antérieures du canal vertébral pour leur face postérieure.

L'os postérieur reçoit des artérioles par ses 2 faces ~ de l'artère postérieure du

canal vertébral et des rameaux dorsaux des artères pariétales.

2/ VEINES

Il existe de grosses veines centrocorporéales horizontales qui se jettent à la face

postérieure des corps vertébraux dans le plexus veineuxantérointernes, puis

s'anastomosent par des rameaux radiaires avec les veines des plexus veineux

vertébraux externes.

1-2/ LE CONTENU

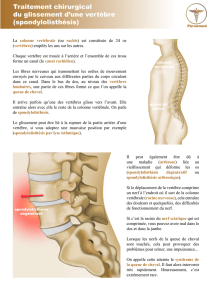

B-1/ LE CÔNE TERMINAL

Le cône terminal correspond à la partie terminale de la moelle épinière et elle est

située à la hauteur de la 2eme vertèbre lombaire. Elle est constituée en bas par les

racines de la queue de cheval.

B-2/ LES RACINES RACHIDIENNES

Les racines naissent de la moelle lombaire et du cône terminal. Elles se regroupent

pour former la queue de cheval et descendent verticalement, mais les plus externes

s'écartent obliquement en bas et en dehors.

Dans la région sacrée, les racines forment la «Patte d'Oie» et en sortent par les

trous sacrés antérieurs pour le rameau ventral et les trous sacrés postérieurs pour le

rameau dorsal.

Par le hiatus sortent les cinquièmes racines sacrées et les racines coccygiennes.

12

B-31 LE LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN

Le liquide cephalo rachidien est sécrété activement pour sa majeure partie au

niveau des pelotons vasculaires des plexus choroïdiens. Une fraction non

négligeable du LCR provient directement du parenchyme nerveux par voie

transventriculaire.

La circulation du LCR se fait à travers les ventricules pour arriver

aux méninges. La résorption est assurée essentiellement par les granulations de

«PACCmüNI »

III ANATOMIE FONCTIONNELLE

Chacune des racines que nous allons aborder ci-dessous comporte des fonctions

sensitives motrices et réflexes : Ainsi :

11 L2-L3-4 assurent

- L'innervation sensitive de la partie supero-externe de la fesse, de la face

externe de la cuisse, puis de sa face antérieure et enfin de la face interne.

- L2 correspondant plus particulièrement à la partie haute, L3 à la partie

moyenne et L4 à la partie basse, descendant ensuite à la face interne du

genou et à la face antero interne de la jambe, jusque dans la région de la

malléole interne et à la partie adjacente du cou de pied L'innervation

motrice du quadriceps (extension jambe) et le fonctionnement du réflexe

rotulien (surtout L4)

Parfois aussi L4 assure ou participe à l'innervation motrice du jambier antérieure

dans la loge antéroexterne de la jambe.

21 L5 assure:

- L'innervation sensitive d'une partie de la face postérieure de la cuisse, de

la face antéroexterne de la jambe, du coup de pied devant la malléole

externe, du dos du pied en direction du gros orteil et des orteils voisins.

- L'innervation motrice de la loge antéroexterne de lajambe

13

31 SI assure:

- L'innervation sensitive de la face postérieure de la cuisse, de la face

postérieure de la jambe, du bord externe du pied et de la plante du pied

dans ses 2/3 externes.

- L'innervation motrice de la loge postérieure de la jambe et le

fonctionnement du réflexe achiliéen

41 SI et S2 assurent:

- L'innervation motrice de la loge postérieure de la cuisse et de la

fesse

51 S2-S3-84-S5 assurent:

- L'innervation sensitive du pénis, des organes génitaux externes, de la

partie haute de la face interne de la cuisse, les fonctions sphinctériennes et

génitales (érection et éjaculation) et les réflexes anaux et bulbocaverneux.

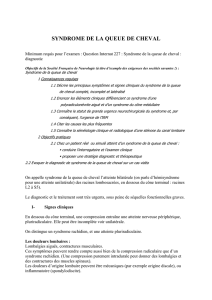

1111 PHYSIOLOGIE URODYNAM'IQUE

L'innervation du système sphinctérien est complexe ; elle est à la fois

végétative (sympathique et parasympathique) et somatique (motricité

vo1ontaire).

III-II LES CENTRES NERVEUX

Ils sont situés au niveau de :

- la moelle dorso-Iombaire (DII-L2) pour le système sympathique a

et p qui conduit aux récepteurs p prédominants au niveau du détrusor,

et aux récepteurs a prédominants au niveau du trigone et du col

vésical par les nerfs hypogastriques.

- la moelle sacrée (S2 -S4) pour le système parasympathique qui

conduit aux récepteurs parasympathiques du détrusor par les nerfs

érecteurs et par le système somatique qui va innerver le sphincter strié

par les nerfs honteux internes.

Le remplissage de la vessie, la continence et la miction supposent une bonne

synergie vésicosphinctérienne.

14

III-l-l/ LORS DE LA PHASE DE REMPLISSAGE

Les fibres élastiques du détrusor se distendent sous l'int1uence des récepteurs

sympathiques

~

dont la stimulation entraîne un relâchement vésical. L'adaptation

du tonus urétral se fait grâce à 2 composantes essentielles:

-

une composante sympathique a dont la stimulation fenne le col vésical et

entraîne une contraction de la musculature lisse de l'urètre postérieur,

augmentant la pression à ce niveau.

-

une composante striée à dépendance rét1exe sympathique a et surtout

somatique (come antérieure de la moelle).

Le système sympathique assure essentiellement la continence.

Pendant cette phase de remplissage les voies sensitives remontent aux

centres cérébraux les infonnations correspondant aux besoins:

-

le premier correspondant à l'impression de réplétion vésicale

-

le deuxième a un besoin qui conduirait nonnalement à une miction

-

le troisième besoin «urgent» ou «impérieux », correspond à une légère

distension

du col vésical laissant passer quelques gouttes d'urine dans

l'urètre. La continence est alors obtenue par la contraction volontaire du

sphincter strié qui refoule l'urine dans la vessie et bloque un moment les

contractions vésicales pennettant, d'atteindre les conditions naturelles

possibles d'une miction.

15

III-I-2 / LORS DE LA MICTION

L'urètre se relâche, le tonus urétral lisse d'origine sympathique

sphincter strié s'ouvre volontairement.

Cl

chute, le

La commande corticale de la contraction du détrusor, sous la dépendance du

parasympathique se déclenche et sera maintenue de façon réflexe jusqu'à ce qu'il

n'y ait plus d'urine dans l'urètre afin d'assurer une vidange complète. A la fin de la

miction il y a contraction du sphincter strié avec relâchement du détrusoL Le

système parasympathique assure essentiellement la miction.

111-2 / LE CONTRÔLE NEUROLOGIQUE

Le contrôle neurologique va donc se faire à 2 niveaux:

- NIEDULLAIRE

- Centre principal S2-S3-S4 : d'où partent le parasympathique (nerfs ) et le

système somatique (nerfs honteux)

- Centre accessoire D II-L3 : d'où part le système sympathique 13 pour le

détrusor et Cl pour le col vésical (nerfs hypogastriques)

- Dans le cas des atteintes sacrées on a souvent une atteinte du centre sacré

de BUDGE avec une paralysie du détrusor et du sphincter strié.

- . ENCÉPHALIQUE :

- Centre cortical principal frontal et préfrontal : centre mictionnel volontaire

- Centres sous corticaux au niveau des noyaux gris: action surtout inhibitrice

de la miction

- Centre du tronc cérébral dont le plus important est le centre réflexe

assurant la contraction du détnlsor par l'intermédiaire du centre médullaire

sacrée.

- Centres cérébelleux qui sont une voie de passage coordonnant ces activités.

16

-

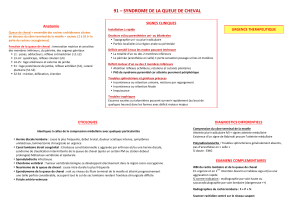

IVI DIAGNOSTIC POSITIF

Le diagnostic positif des compressions de la queue de cheval reposera sur les signes

cliniques et paracliniques.

IV-II SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE

On distingue 4 fonnes cliniques :

-

LA FORME GLOBALE qui sera constituée de :

- Troubles sensitifs subjectifs et objectifs à type de douleurs ou de paresthésie avec

.au maximum la classique «anesthésie en selle })

- Troubles moteurs à type de paraparésies, de paraplégie flasque à prédominance

distale

- Troubles réflexes: soit abolition ou diminution des réflexes rotuliens, achiléens,

anal et indifférence du réflexe cutané plantaire

- Troubles génitosphinctériens: difficulté ou impossibilité de l'érection, retard de

miction, incontinence ou rétention d'urine

- Troubles trophiques : soit amyotrophie, ou escarrhes

-

LA FORME BASSE SACRÉE: les troubles sont limités aux dernières

paires sacrées constituant le plexus honteux.

On peut y retrouver des douleurs, une anesthésie en selle ou des troubles

sphinctériens

- LA FORME MOYENNE LOMBO SACRÉE: Aux troubles de la forme

basse s'ajoute une atteinte du territoire sciatique et une abolition du réflexe

rotulien.

- HEMISYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL

Il constitue souvent une forme de transition au syndrome de la queue de cheval. Il

est réalisé lors des atteintes très latérales avec des troubles ne concernant qu'un

côté.

17

IV-2 / EXAMENS PARACLINIQUES

- ÉTUDE DU LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN : Cette étude pourra

montrer en faveur d'une compression de la queue de cheval, l'existence d'une

d~ssociation albuminocytologique avec élévation isolée de la proteinorachie.

EPREUVE DE QUECKENSTEDT STOCKEY

Elle n'est plus pratiquée actuellement

-

EXAMENS RADIOLOGIQUES

Seront centrés sur la région suspecte et pourra montrer des renseignements décisifs

sur l'étiologie

- image de lyse osseuse ou même

d'e~fondrementvertébrale

d'une métastase

- agrandissements des trous de conjugaison par un neurinome

- image de spondylodiscite, d'arthrose, de condensation osseuse

-

LA MYÉLOGRAPHIE

C'est l'examen de choix utilisé pour le diagnostic des compressions.

Elle s'effectue chez un sujet en décubitus dorsal sur une table à bascule. Elle utilise

un produit de contraste hydrosoluble tel que le IOPAMIDOL (IOPAMIRON *)

introduit de préférence par voie haute sous occipitale, parfois par voie basse.

Les clichés seront pris par intervalle de temps.

Comme résultat elle pourra montrer ~ soit

- une petite encoche latérale

- soit un arrêt net cupulifonne témoin d'une compression intradurale et

extraméduHaire

18

- soit un arrêt irrégulier en bec de t1ûte témoin d'une compression extradurale

- soit une grosse moelle fusifonne témoin d'une compression intramédul1aire

-

soit un arrêt en dôme d'un neurinome ou d'un méningiome

-

LE MYELOSCANNER

La myélographie est souvent couplée au SCANNER et pennet d'avoir des

images plus précises.

Le scanner utilisé avec ou sans produit de contraste permettra de préciser le

siège et les limites de la compression, de faire des coupes tomographiques et

de donner des indications sur la nature de la compression

-

IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE

Elle est en voie de devenir l'examen de référence de première intention,

pennettant de visualiser de façon non invasive la moelle, les espaces sous

arachnoïdiens, le canal rachidien, le rachis.

f.lblJ~~. TOPDGR/\PHIE

IU\[)IClJlI\II~E DE

LA

Sr:NSIBILITE

-~._

...

.,

_.~

'

LES CENTRES DE COMMANOE

Centres {ronto-pariétaux

-------"fC-....,

0+

Centres hypolhalamiyues

Noyaux gris centraux

---·I----~__-H{<""3

0+

Centres du tronc cérébral

Q

----------~~

,•l

Centres cérébelleux

08

l

Détrusor

Trig0 nc u ----"'''<2'-...::......,...

Sphincter lisse ----.r-

~=::::.-'I

Sphincter strié - - - - t - Urètre

S2-S-1

SOIll;IIÎquc :

honteux internes

Figl/re.?

.13

..

---_.- ---

._._---------

CENTRE MÉDULLAIRE PRINCIPAL DE LA MICTI(;)N

........IH---4------- Moelle épinière

12c vertèbre dorsale - - - - 1 -

:\-----\----- Centre mictionnel de Buùge

1'" vcrt,:brc lomhaire - - ~--r-----

Ensemble des nerfs r<lchidiens

constituant la queue de cheval

.L,-----

L~---~

Sacru m -------,/-

Coupe de profil montrant le rapport entre le cône terminal ùe la moclle

épinière (avec le centre mictionnel). la queue de cheval et les vertèbres de 1<1

charnière dllr~ll-lo1\1baire.

Figllre J

...

.,

~

19

NOTRE

,

ETUDE

20

Il MALADES ET MÉTHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective réalisée de 1983 à 1995 à partir de 20

o!Jservations de malades opérés de compressions de la queue de cheval dans le

Service de Neurochirurgie du CHU de FANN.

Ces différents dossiers ont été retenus panni ceux de 152 malades présentant une

compression médullaire non pottique et non traumatiques opérés en Neurochirurgie

durant la même période.

Les patients ont tous été hospitalisés en Neurochirurgie, la plupart d'entre eux ont

été adressés par le service de Neurologie du CHU de FANN et certains ont été

évacués de pays de la sous région (Mauritanie).

Tous les malades ont eu à bénéficier d'une:

- Exploration radiologique standard du rachis.

- Exploration neuro-radiologique en particulier de la myélographie

La tomodensitométrie et l'IRM n'ont pas été réalisées.

Dans tous les cas une intervention chirurgicale par voie postérieure à été

effectuée.

La plupart des malades ont été suivis en Neurochinlfgie avec un recul allant

de 3 mois à 4 ans.

21

PROTOCOLE N°l

DL 54 ans masculin

PIKINE TALLY BOUMACK PlIe n° 544 T

Retraite

ENTRÉE: le 27/02/89

DÉBUT: Remonterait à 5 mois environ marqué par des épisodes de lombalgies

aiguës à l'effort avec une claudication sensitivomotrice

Depuis 2 mois présente une légère impotence fonctionnelle du MID et une dysurie

A'TCD : - Traumatisme par chute de cheval

- Hypoaccousie bilatérale

EXAMEN : - Gibbosité lombaire douloureuse

- Cyphose lombaire

- Monoparesie du MID

- Rot abolis au MID et RCP indifférent

_.

Amyotrophie du quadriceps êtdes musCles de la loge

. antéroexteme du MID

- Troubles sphinctériens à type de dysurie

- Prostate augmentée de volume, régulière et indolore.

PARACLINIQUE : .Radio : tassement vertébral de L4 avec lyse osseuse

de L4-L5

. Sacco Arrêt net du produit de contraste en L3

TRAITEMENT: Incision médiane centrée sur L3. Ouverture de l'aponévrose et

écartement des masses musculaires.

Laminectomie de L3-L4 avec un os mité d'aspect sucré mouillé

Épineuses et lames de L5 lysées et remplacées par un magma tumoral engainant le

fourreau duraI. Une biopsie a été faite.

ANA-PAT" : Révèle un adenocarcinome peu différencié métastasé au l1lveau

vertébral confortant l'étiologie néoplasique suspectée.

ÉVOLUTION: On note une altération progressive de l'état général avec un

amaigrissement important. Le malade n'a plus été revu par la suite..

22

PROTOCOLE N°2

MW

63 ans masculin COLODING DÉPARTEMENT DE TAMBACOUNDA

Cultivateur

ENTRÉE : le 08/03/88

DÉBUT: Remonterait à 3 ans

lombosciatalgies

enViron marqué par des épisodes de

bilatérales. Puis depuis 6 mois,

apparition d'une légère

impotence fonctionnelle nécessitant un déplacement avec une canne.

EXAMEN: - Paraparesie

- Abolition du ROT aux 2MI

-

Troubles sphinctériens discrets à type de dysurie

PARACLINIQUE : Radio: tassement de L5 avec des osteophytes

.LCR : Liquide clair avec 1 élément /mm3

Albumine normal.

.Sacco : Canal lombaire rétréci + discopathie étagée et arrêt du

produit de contraste en L4.

TRAITEMENT: Incision médiane centrée sur L4. Ouverture de aponévrose et

écartement des masses musculaires.

Laminectomie de L3-L4 élargie

Fermeture plan par plan.

ETIOLOGIE: Canal lombaire étroit.

ÉVOLUTION: On note une bonne évolution du tableau clinique avec reprise de

la motricité au bout de 8 mois. Mais la persistance de troubles neurologiques

séquellaires, sphinctériens notamment (dysurie) après plus d'un an d'évolution a

motivé son orientation en urologie pour une meilleure prise en charge.

23

PROTOCOLE N°3

DN 55 ans masculin KE1JR SYLLA ARRONDISSEMENT NIAKHENE

ENTRÉE:

04/05/86

DÉBUT: Depuis environ 4 mois par des lombalgies bilatérales associées à des

épisodes de paresthésies et de buming foot.

Depuis 15 jours apparition d'une impotence fonctionnelle progressive, devenant

tôtale, associée à troubles sphinctériens.

EXAMEN: - Paraplégie flasque avec hypotonie musculaire

ROT abolis et Rep indifférents

Anesthésie en selle

Dysurie

AUTRES: - Lésions dermatologiques à type de tuméfaction dorsale indolore

fistulisée

P ARACLINIQUE : LCR : Dissociation albumino-cytologique avec:

- Albumine: 18g IL Cytologie: 36 éléments lymphocytaires

- Radio: Ostéosclérose condensante de Dl 0-D Il

- Myelo: Arrêt d'aspect frangé en LI évoquant une épiduite.

TRAITEMENT: . Incision verticale médiodorsale centrée sur D 12L1.Désinsertion musculoaponévrotique.

Laminectomie décompressive partielle du fourreau duraI, mais

gange inflammatoire et hémorragique imposant arrêt.

persistance d'une

ÉVOLUTION: Bonne évolution clinique avec reprise lente de la marche sous

traitement médical après un suivi de 7 mois suggérant une étiologie infectieuse.

ÉTIOLOGIE: L'étiologie d'un mycétome a été suspecté devant la profession,

l'existence des lésions dermatologiques et devant la réponse au traitement médical.

Le prélèvement effectué n' a pas été retrouvé dans le dossier.

24

PROTOCOLE N°4

AS 31 ans Féminin HLM Route de Dakar N°2 THIES

ENTRÉE: le 07/05/87

DÉBUT: Remonterait à 4 ans marqué par la survenue de lombalgies suite à un

coup reçu au niveau du rachis lombaire. On note la présence de douleur à type de

sciatique hyperalgique ayant nécessité une opération à Principal. Par la suite on

note apparition·depuis3 mois.

EXAMEN: - Paraparésie flasque des 2 MI

- Une abolition des ROT (rotuliens et achileens) et un RCP

indifférent bilatérale et symétrique

- Troubles sphinctériens: trouble de la miction - constipation

P ARACLINIQUE : .Radio : on note une ablation des lames épineuses au niveau

de L4 et L5témoin d'une opération antérieure.

1

. Myelo : Arrêt du produit de contraste d'aspect peigne en en L3-L4

TRAITEMENT: Incision médiane centrée sur L3-L4. Ouverture des aponévroses.

et désinsertion musculaire.

Laminectomie bilatérale de L3-L4

Ablation d'une volumineuse hernie médiane au niveau de l'espace

L4-L5 .

Fenneture plan par plan avec pose d'un drain

ÉTIOLOGIE: Hernie discale médiane.

ÉVOLUTION: On note une bonne évolution clinique, malgré une reprise de la

marche lente et progressive sur une durée de 1 an.

Quelques paresthésies ont été signalées ayant nécessite une vitaminotherapie B et

une rééducation.

26

PROTOCOLE N°6

MD 31 ans masculin QUARTIER KASNACK KAOLACK manœuvre

ENTRÉE : le 24/05/83

DÉBUT: Remonterait à 3 mois environ marqué par la survenue de

lombosciatalgies droite suite à un port de charge lourde. Puis secondairement on

note apparition de :

EXAMEN: - Paraparésie du MI droit

-

Abolition du réflexe achiléen droit

- Hemianesthesie droite et hypoesthesie tactile et douloureuse de la

- moitié droite de la verge et du scrotum

-

Troubles sphinctériens anal et génital à type d'impuissance

PARACLINIQUE :

,

-

LCR: 2 éléments /mm3

Albuminorrachie normale

- Radio: pincement de l'interligne L4-L5

- Myelo Arrêt du produit de contraste en L3-L5 et image de

hernie en L5-S 1

TRAITEMENT: Incision médio dorsale avec ouverture de aponévrose et

désinsertion musculaire.

Laminectomie de la vertèbre L5 suivie d'une ablation de la hernie discale L5-S 1 .

Fermeture plan par plan avec pose d'un drain

ETIOLOGIE. L'étiologie d'une hernie discale

ÉVOLUTION: L'évolution clinique est favorable après l'opération. Mais la

réapparition d'un hemisyndrome droit de la queue de cheval 3 mois après à

nécessité une réhospitalisation . Puis on note une stabilisation des troubles ceci

après un suivi d'un an..

27

PROTOCOLE N°7

MF 40 ans masculin SONACOS LINDIANE KAOLACK

ENTRÉE: le 24/02/94

DÉBUT: Remonterait à 15 jours marqué par la survenue brutale de douleurs

sacrées irradiant vers le MI gauche. Puis on note la survenue de :

EXAMEN : - Déficit moteur de MI du cote gauche à type de paraparesie

-

ROT abolis et RCP indifférent du côté gauche

- Hypoesthésie gauche

- Troubles sphinctériens ( dysurie + difficulté de la défécation)

PARACLINIQUE :

-

LCR: Cytologie: 3 éléments /mm3

Albuminorrachie 10gl1

-

Radio: normale

-

Myelo Arrêt complet du produit de contraste en L3-L4

TRAITEMENT: Incision médiane centré sur espace L3-L4 désinsertion

musculoaponevrotique.

Laminectomie de la partie deL3-L4. Discectomie d'une volumineuse hernie

discale ..

Fermeture plan par plan avec pose d'un drain.

ETIOLOGIE. L'étiologie d'une hernie discale médiane.

ÉVOLUTION: On note la persistance des douleurs après l'opération ayant

nécessité un traitement médical (antalgique - antiinflammatoire).Le malade a été

revu après 6 mois, 1 an et 2 ans avec une évolution toujours bonne.

28

PROTOCOLE N°S

MT 73 ans masculin Retraite

ENTRÉE: le 08/12/85

DÉBUT: Remonterait à 2 mois environ marqué par la survenu de lombalgies,

hyperalgiques, suivi peu après d'une impotence fonctionnelle des 2 MI.

ATCD: - traumatisme du rachis il y a 20 ans

- lombalgies chroniques

EXAMEN: -

Paraplégie flasque bilatérale, plus nette au MI droit

-

ROT aboli aux MI et RCP indifférent

-

Hypoesthésie des 2 MI

-

Troubles sphinctériens à type de rétention

- Assourdissement de BI au Foyer aortique

PARACLINIQUE : - Radio: arthrose lombaire

-

Myelo: arrêt du produit de contraste en L3-L4

- ECG: Début d'hypertrophie du ventricule gauche

TRAITEMENT: Incision médio dorsale centrée sur L3-L4. Désinsertion musculo

aponevrotique. Laminectomie décompressive de L4

Fermeture plan par plan

ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit

ÉVOLUTION: Bonne évolution clinique après opération. La marche redevient

possible après un suivi de 8 mois avec disparition des troubles sphinctériens.

29

PROTOCOLE N°9

AN

62 ans masculin SICAP LIBERTE III VILLA 200 MEDECIN

ENTRÉE: le 08/06/87

DÉBUT: Remonterait à 3 mois marqué par des lombalgies hyperalgiques,

associées à des troubles de la marche et à installation d'une dysurie. On note une

marche à petit pas avec une boiterie à gauche.

ATCD: - Hospitalisé en 1979 pour accident de la circulation

- Hospitalisé en 1984 pour une lombosciatalgie de type L5

EXAMEN: -

Paraparésie

- Amyotrophie de la fesse gauche

- Abolition des achileens

- Troubles génitosphinctériens ( incontinence-constipationimpuissance)

PARACLINIQUE : - Radio: arthrose vertébrale en L5

- Myelo: arrêt du produit opaque en L4-L5

.TRAITEMENT : Incision médiane centrée sur l'espace L3-L4. Ouverture de

l'aponevrose et désinsertion musculaire. Laminectomie bilatérale en L5. On ne

retrouve pas de hernie, mais un étranglement du fourreau duraI par un canal

arthrosique nécessitant une foraminotomie .

Fermeture plan par plan avec pose d'un drain.

ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit d'origine arthrosique

ÉVOLUTION: On note la persistance des troubles vésicosphinctériens pendant

3 mois, puis amélioration du tableau avec une disparition de ces troubles et une

reprise progressive de la marche après 7 mois de suivi sous kinésithérapie.

30

PROTOCOLE N°IO

BS

59 ans masculin KERABE Département de PODOR Arrondissement de

NDIOUM (ELEVElJR)

ENTRÉE: le 05/05/92

DÉBUT: Remonterait à 1 an environ marqué par la survenue intermittente

d'épisodes de lombosciatalgies bilatérales. Puis depuis 1 mois:

ATCD: - Traumatisme dorsolombaire il y a environ 1 an

EXAMEN: -

Paraparésie flasque

- ROT abolis et RCP indifférents

-

Hypoesthésie du lVilG .

P ARACLINIQUE : - LCR : Cytologie 2 éléments /mm3

Albumine normale

-

Radio: discarthrose LI-L2

- Myelo: arrêt du produit de contraste d'aspect peigné en regard de

L2-L3.

TRAITEMENT: - Incision médiane dorsale. Désinsertion musculaponevrotique

Laminectomie de L2 et L3 .. On se trouve devant une volumineuse hernie, dont on

fait la discectomie. Fenneture plan par plan

ETIOLOGIE. Hernie discale médiane

ÉVOLUTION: Bonne évolution du tableau clinique. Reprise progressive de la

marche au bout de 6 mois et sous kinésithérapie

31

PROTOCOLE N°II

MAB 59 ans masculin Rue Cx N SICAP Rue 10 VILLA 9544 Commerçant

ENTRÉE: le 17/06/93

DÉBUT: Apparition depuis 1 mois de paresthésie bilatérale à prédominance

gauche, des troubles de la marche et des troubles genito sphinctériens

EXAMEN : -

Déficit moteur du MI gauche avec amyotrophie distale

- Abolition du ROT à gauche et RCP indifférent

- Hypoesthésie en selle

- Incontinence et dysérection

PARACLINIQUE :- LCR cytologie et albuminorrachie normale

- Radio: arthrose lombaire

- Myelo: arrêt du produit de contraste en L l-L2

TRAITEMENT: Incision latero dorsale. Ouverture de l'aponevrose et

désinsertion musculaire. Laminectomie de LI et L2 . On ne retrouve pas de

hernie, ni de canal lombaire étroit; mais un aspect d'épidurite. Fermeture plan

par plan.

Oil fait un traitement médical par une antibiothérapie

ETIOLOGIE. Aucune étiologie retrouvée

ÉVOLUTION: On note une extension du déficit au MI droit quelques mois plus

tard ayant nécessité une réintervention. Par la suite on a une assez bonne évolution,

mais persistance des troubles sphinctériens ayant nécessité une orientation en

urologie pour une meilleure prise en charge..

32

PROTOCOLE N°12

MS 45 ans masculin MAURITANIE (Phannacie EL HILAL ATTAR)

ENTRÉE : le 26/07/93

DÉBUT : Remonte à 1 an marqué par des épisodes de lombalgies s'accentuant

progressivement. Plus depuis 1 mois on note:

EXAMEN : -

Déficit moteur du MI droit

- Abolition du ROT droit

- Hypoesthésie en selle

PARACLINIQUE : -

LCR: dissociation albuminocytologique

Cytologie: 3 éléments /mm3

Albumine : 12 g/l

- Radio: Spondylite L4

- Myelo: Refoulement du fourreau duraI en L4-L5

- Echopelvienne: kyste rétrovesical de nature inconnue

TRAITEMENT: Incision médio dorsale centrée sur l'espace L4-L5. Ouverture

de l'aponevrose et désinsertion des muscles. Laminectomie de L4 et L5.

Discectomie ramenant un important matériel détorioré

ETIOLOGIE. En fait inconnue

'.c

.

?

- In1ectIOn

- localisation secondaire?

_

ÉVOLUTION: Le malade a été exeaté après l'opération car ayant décidé de

rentrer. L'évolution n'a pu être apprécier. Il devrait bénéficiée d'une intervention

abdominale pour une exerese de la lésion retrovesicale non étiquetée.

33

PROTOCOLE N°l3

TG

42 ans masculin Parcelles Assainies Unité 5 N°119 Commerçant

ENTRÉE: le 05/04/95

DÉBUT: Il y a 5 mois environ par des épisodes de lombalgies bilatérales. Puis on

note l'apparition d'une claudication médullaire intermittente allant jusqu'à

l'apparition d'une impotence fonctionnelle absolue.

EXAMEN: - Paraparesie

- Areflexie rotulienne et achileenne bilatérale

- Hypoesthésie en selle

PARACLINIQUE:

LCR normale

- Radio: présence d'une arthrose lombaire étagée L2-L3-L4

Myelo : arrêt du produit de contraste en L3-L4

TRAITEMENT: Incision médiane. Ouverture de l'aponevrose et désinsertion

musculaire. On retrouve une volumineuse hernie, dont la discectomie ramène un

matériel important, associé à un canal lombaire étroit. Fermeture plan par plan

avec pose d'un drain.

ETIOLOGIE: Canal lombaire étroit + hen1Îe discale

ÉVOLUTION: Bonne évolution clinique avec une reprise progressive de la

marche sous kinésithérapie après un suivi d'un an environ.

34

PROTOCOLE N°14

M.ND 28 ans Masculin THIALAW Quartier NGUINTH TAKHIKAO (THIES)

Cultivateur

ENTRÉE: le 16/01/95

DÉBUT: Remonterait à 1 mois marqué par la survenue brutale de lombalgies

bilatérales hyperalgiques. Suivi 2 semaines plus tard de l'apparition d'une

impotence fonctionnelle des 2 MI.

ATCD: - Lépreux connu et traité

. EXAMEN : -

Paraparésie prédominant à G

- ROT abolis aux MI

- Pas de troubles sensitifs, ni sphinctériens

PARACLINIQUE : -

Radio normale

- Myelo: rétrécissement du fourreau duraI de L3-L5,

évocateur d'une pathologie épidurale.

TRAITEMENT: -

Incision médiane dorsale centrée au niveau L3-L4-L5.

Désinsertion musculoaponevrotique

Laminectomie de L3-L4 et L5 avec le

disque L5-S1 nécrose. Fermeture plan par plan.

Antibiothérapie

ETIOLOGIE. Epidurite infectieuse staphylococcique

ÉVOLUTION: Marquée secondairement par une suppuration de la plaie

opératoire ayant nécessité une reprise de l'opération et une antibiotherapie 1 mois

après la 1ere intervention. Par la suite on note une bonne évolution clinique avec

une reprise progressive de la marche après un suivi de 9 mois.

35

PROTOCOLE N°t5

lVIB N 64 ans Masculin YABO y ABO Arrondissement THIADIA YE (MBOUR)

Pêcheur

ENTRÉE: le 15/02/95

DÉBUT: Remonterait à 8 mois marqué par apparition de troubles

vésicosphinctériens (dysurie initiale suivi d'une incontinence) ayant nécessité une

orientation en urologie. Puis le malade consulté en neurochirurgie.

EXAMEN:

-

Paraparésie

-

Hypoesthésie tactile et douloureuse en selle.

-

Réflexe cutané plantaire et abdominal indifférent

-

Troubles sphinctériens (incontinence et constipation)

PARACLINIQUE : -

Radio: lombarthrose étagée avec scoliose lombaire et

empreinte discales au niveau de L3-L4-L5

eMyelo : Réduction du diamétre du fourreau duraI en regard des disques L3-L4-L5

et L5-S 1.

TRAITElVIENT : -

Incision médiane. Désinsertion musculoaponevrotique .

Laminectomie de L4-L5 associé à une foraminotomie bilatérale du faite d'une

hypoplasie des lames associée à une hypertrophie arthrosique des 2 articulaions

interapophysaires postérieures.

ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit d'origine arthrosique .

ÉVOLUTION: On note la persistance des troubles sphinctériens ( dysurie) ayant

nécessité un traitement médical ( DITROPAN) . Puis le malade est suivi à titre

externe en urologie.

36

PROTOCOLE N°16

CB 48 ans masculin

ENTRÉE: le 05/1 0/84

DÉBUT: Remonterait à 2 mois marqué par des épisodes de lomboscialgies

bilatérales, suite à un traumatisme (balle de fusil)

EXAMEN : - Impotence fonctionnelle du MI gauche

- Hemianesthésie en selle à gauche

- ROT abolis

- Troubles sphinctériens à type incontinence

d'urine

PARACLINIQUE :- Radio nonnale

- Myelo: arrêt incomplet en regard de LI.

TRAITEMENT: Incision médiane dorsale centrée sur LI. Ouverture de

l'aponevrose. Désinsertion musculaire. Laminectomie de LI et L2. Ablation d'un

fragment de balle.

Fermeture plan par plan avec pose d'un drain.

ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit

ÉVOLUTION: Marquée par l'apparition d'une légère impotence fonctionnelle

6 mois après l'opération. Mais après un suivi de 2 ans on note une disparition de

tous les signes.

37

PROTOCOLE N°17

MFG 33 ans Féminin III Rue BLANCHOT (DAKAR) Ménagère

ENTRÉE : le 13/05/85

DÉBUT: Remonterait à 1 mois environ marqué par la survenue de douleurs

lombaires. Puis:

EXAMEN : - Paraparèsie des 2 MI

-

Abolition des réflexes rotuliens et achileens

• Anesthésie en selle

-

Troubles sphinctériens (dysurie)

PARACLINIQUE : - LCR : Dissociation albuminocytologique

Cytologie : 4 éléments/mm3

Albumine : 13 g/l

-

Radio nonnale

-

Myelo: arrêt complet du produit de contraste en L4-L5.

TRAITEMENT: Incision dorsale, ouverture de l'aponevrose et désinsertion

musculaire. Laminectomie de L4 bilatérale. On tombe sur une hernie médiane dont

on fait ablation.

Fenneture plan par plan

ETIOLOGIE. Hernie discale médiane

ÉVOLUTION: Bonne évolution clinique avec reprise de la marche au bout de 2

mois avec disparition des troubles sphinctériens. Le malade est revu en consultation

externe pendant 1 an 1/2 avec toujours une évolution favorable.

38

PROTOCOLE N°I8

SB 43 ans Masculin III

ENTRÉE: le 09/12/85

DÉBUT: Remonterait à 1 mois Y2 marqué par la survenue d'épisodes de

lombasciatalgies Puis :

EXAMEN : -

Paraparèsie flascospasmodique

- ROT abolis aux 2 MI

- Anesthésie en selle

- Troubles sphinctériens à type incontinence d'urine

PARACLINIQUE : -

LCR : nonnale

- Radio: on note1a présence de géodes

- Myelo: arrêt du produit de contraste en L3-L4.

TRAITEMENT: Incision dorsale avec désinsertion musculo aponevrotique .

Laminectomie élargie de L2-L3-L4.Présence d'une hernie discale dont on fait

ablation.

Fenneture plan par plan avec pose d'un drain.

ETIOLOGIE. Hernie discale médiane

ÉVOLUTION: On note une reprise progressive de la marche au bout de 2 mois

avec une disparition des troubles sphinctériens. Le malade a été suivi pendant 1 an

sans apparition d'autre signes.

39

PROTOCOLE N°19

OB 52 ans Masculin Pikine Médina GOUNAS Retraité

ENTRÉE: le 17/04/87

DÉBUT: Remonterait à 2 mois marqué par la survenue de douleurs lombaires

résistant au traitement médical. Puis on note secondairement l'apparition d'une

impotence fonctionnelle.

ÈXAMEN : - Paraparésie

- ROT abolis

- Troubles génitosphinctériens à type d'incontinence d'urine et

d'éjaculation précoce

PARACLINIQUE: - Radio: canal lombaire étroit

- Myelo: pas de signe particulier.

TRAITEMENT: Incision médiane dorsale, ouverture de l' aponevrose et

désinsertion musculaire. LamineCtomie bilatérale de L5. On note la présence d'une

protrusion discale L5-S 1 dont on fait incision, associée à une foraminotomie

bilatérale.

ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit + Hernie discale

ÉVOLUTION: Bonne évolution du tableau clinique après un délai de suivi de 8·

mOlS.

40

PROTOCOLE N°20

SF 65 ans Féminin YOFF DAGOUDANE SIC LABA NDIAYE Mareyeuse

ENTRÉE: le 17/07/90

DÉBUT: Remonterait à 1 mois marqué par la survenue d'épisodes de lombalgies

bilatérales Puis :

_.

EXAMEN : -

Paraparèsie

Anesthésie en selle

- Troubles sphinctériens à type dysurie

TOUCHER VAGINAL: Lésion du col de l'utérus. Mais une nature maligne a été

éliminée à l'institut du cancer.

P ARACLINIQUE

- Radio: lombarthrose étagée

- Myelo: compression extrinséque d'origine herniaire en

regard de L3-L4 et de L4-L5 avec arrêt du produit de

contraste par un canal lombaire étroit.

TRAITEMENT: Incision médiodorsale .Ouverture de l'aponévrose et

désinsertion musculaire. Laminectomie décompressive de L3-L4 et d'une partie de

L5. On ne retrouve pas de hernie discale, mais on pense à une arthrose lombaire..

Fermeture plan par plan avec pose d'un drain.

ETIOLOGIE. Canal lombaire étroit d'origine arthrosique

ÉVOLUTION: Persistance des troubles sphinctériens pendant 8 mois ayant

nécessité l'orientation du malade en urologie pour une prise en charge.

41

/

RESULTATS

42

111-1 EPIDEMIOLOGIE

A-l : Incidence

Sur les 152 cas de compressions médullaires non portiques et non traumatiques

opérés durant la période, nous avons recensé 20 cas de compressions de la queue de

cheval .

Ges 20 compressions se répartissent suivant diverses étiologies.

Les compressions de la queue de cheval représente 13,2% des compressions

médullaires non portiques, non traumatiques, durant notre période d'étude.

A-2: Le Sexe

Notre série comporte 17 hommes pour 03 femmes

A-3 : L'âge

La moyenne d'âge retrouvée est de 50 ans avec des extrêmes allant de 28 ans à 73

ans.

TABLEAU 2: REPARTITION SELON L'AGE ET LE SEXE

AGES EN ANNEE

M

T

F

0-10

0

0

0

11-20

0

0

0

21-30

1

0

1

31-40

1

2

3

41-50

5

0

5

51-60

6

0

6

61-70

3

1

4

71-80

1

0

1

43

A~4:

les Antécédents

Dans notre série 04 patients ont présenté des antécédents de traumatisme par

accidents de la circulation ou par chute.

Tous les autres malades ont présenté des antécédents de lombalgies ou de

lombosciatalgie.

I!I-2 CLINIQUE

1II-2-1 / LE DELAI D'HOSPITALISATION

Le délai d'hospitalisation a pu être apprécié chez tous nos patients. Il va de 4 mois

à 1 an avec une moyenne de 7 mois.

1II-2-2 / LA PHASE DE DEBUT

III~2~2~1

Les douleurs

,

Elles sont trouvées chez tous nos 20 malades

- les douleurs rachidiennes :

Nousles avons notées dans 11 cas à type de lombalgies chroniques.

~

les douleurs radiculaires

Elles étaient présentes dans 02 cas et étaient à type de névralgies sciatiques.

- les douleurs rachidiennes et radiculaires

Elles sont à type de lombosciatalgies et ont été retrouvées dans 06 cas.

1II-2-2-2/ Les Paresthésies

Elles sont notées dans 02 cas et sont à type de décharge électrique (01 cas) et de

burning foot (01 cas)

44

1II-2-2-3 / Les troubles moteurs

Nous les avons notés dans toute nos 20 observations et ils étaient inauguraux dans

02 cas.

~

Diminution de la force musculaire

Nous retrouvons une diminution de la force musculaire dans 02 cas.

~

Les troubles de la marche

Elles ont été retrouvées chez 05 de nos patients.

III-2-2-4/ Les troubles sphinctériens

Ils sont présents dans 04 cas et sont à type de dysurie (03 cas) et dans 01 cas on

retrouve un trouble de l'érection.

111-2-3/ LA PHASE D'ETAT

III-2-3-1- Les douleurs rachidiennes et radiculaires

Les douleurs à type de lombalgies sont retrouvées dans 01 cas.

1II-2-3-2 - Les paresthésies

On ne retrouve pas de cas de paresthésie à la phase d'état.

III-2-3-3- Les troubles moteurs

Nous les avons chez tous nos 20 malades et ils sont type de :

- Monoparésie dans 01 cas

-

Paraparésie dans 16 cas

-

Paraplégie dans 03 cas

III-2-3-4- Les troubles du tonus.

Dans toutes nos 20 observations, nous retrouvons un trouble du tonus, surtout à

type d'hypotomie.

45

1II-2-2-S- Les troubles trophiques

Ils sont retrouvés dans 03 cas et sont à type d'amyotrophie.

III~2~3~6..

-

Les troubles des réflexes

Les réflexes ostéotendineux :

Dans nos études les réflexes ostéotendineux étaient:

Présents : on note la présence des réflexes rotuliens dans 07 cas et ils étaient

normaux. Le réflexe achileen était normal dans 14 cas.

Absents: le réflexe rotulien était aboli dans 13 cas alors que le réflexe achileen

était aboli dans 06 cas.

- Autres réflexes

- Le réflexe cutané plantaire était présent et nonllal dans 12 cas, et indifférent dans

08 cas.

- Le réflexe cutané abdominal était absent dans 01 cas.

III-2-3-7 : Les troubles sensitifs objectifs

Ils sont observés dans 13 cas et sont à type

hypoesthésie : retrouvée dans 08 cas

Tactile et douloureuse: 02 cas.

Non décrite: 06 cas

Anesthésie : retrouvée dans 06 cas

02 cas d'héminathésie

04 cas d'anesthésies complète en selle

46

III-2-3-8 Les troublesgenito - sphincteriens

On retrouve des troubles genitosphinctériens dans 15 cas

et ils sont à type de : .

Trouble de miction : 01 cas

Constipation : 04 cas

Incontinence : 06 cas

Impuissance sexuelle: 03 cas

Rétention d'urine: 01cas

Dans les 06 autres cas nous avons des associations

dysurie + constipation: 03 cas

dysurie + rétention: 03 cas

III-2-3-9 Autres signes d'examen

une gibbosite lombaire est retrouvée dans 01 cas

- une prostate augmentée de volume et indolore est retrouvée dans 01 cas

- une lesion cutanée suspecte de mycétome est retrouvée 01 fois

111-3 PARACLINIQUE

. III-3-l/ ETUDE CYTOCHIMIQlJE DU LCR

L'étude cytochimique du LCR a été réalisée chez 09 de nos patients.

L'albuminorachie est normale dans les 06 cas. Elle est élevée dans 03 cas avec un

taux de 18 g/l dans une observation

Il existe une dissociation albuminocytologique dans 03 cas.

47

III-3-2/ LA RADIOGRAPHIE STANDARD DU RACHIS.

Des clichés du rachis lombaire.ont été réalisés avec des incidences de profil et

de seze.

Tous nos 20 malades ont eu une radiographie standard du rachis. Chez 02 d'entre

eux, les clichés ne sont pas retrouvés dans le dossier.

III-2-3-l/ Les Résultats pathologiques

Ils son notés dans 15 cas.

- Lésions d'ensemble

~

L'examen d'ensemble de la chamiére lombosacrée ne montre pas d'aspects

particuliers, sauf chez 01 de nos malades qui présente une

Cyphose lombaire.

- Lésions particulières Elles sont retrouvées chez 15 de nos patients et sont à· type

de:

* Lésions du corps vertébral

image de tassement du corps vertébral dans 02 cas

osteophytes dans 04 cas

osteoscleroses dans 03 cas

* Lésions du disque intervertébral

Image de pincement discal dans 02 cas

Image de discarthrose dans 02 cas

Image de spondylite dans 01 cas

* Lésions des pédicules

Image de lyse osseuse dans 01 cas

* Lésions des trous de conjugaison

On ne retrouve pas de lésion des trous de conjugaison.

48

III'"3'"3 LA MYELOGRAPHIE OU SACCORA.DICULOGRAPHIE

Tous nos 20 malades on eu à bénéficier de la myelographie. Il s'agit d'une

myelographie avec utilisation de produits de contraste.

Les produits anciennement utilisés étaient: le LlPIODOL et la METRlZAMIDE

(AMIPAQUE)

On utilise surtout aujourd'hui le IOPAMIDOL (lOPAMIRON)

III-3-3-l/ RESULTATS

. Dans notre étude nous avons relevé :

Résultats normaux:

La myélographie était nonnale dans 02 cas.

1

Résultats pathologiques:

Nous retrouvons des résultats pathologiques dans 18 as.

Un arrêt du produit de contraste dans Il cas

Un arrêt du produit de contraste en <dent de scie> dans 02 cas

Un arrêt du produit de contraste avec un aspect frangé dans 02 cas.

Un refoulement du fourreau duraI dans 01 cas

Un rétrécissement du fourreau duraI dans 02 cas.

111-4 ETIOLOGIES

La classification étiologique des compressions de la queue de cheval nous a pennis

de retrouver

49

TABLEAU 3 : CLASSIFICATION ETIOLOGIQUE DES· COMPRESSIONS

DE LA QUEUE DE CHEVAL.

CAUSE

NOMBRES DE CAS

Canal lombaire étroit

08

Hernie discale

06

Tumeur (adénocarcinome)

01

Epidurite

01

Parasitaire

01

Inconnue

02

111-5- TRAITEMENT

III-S-i Le traitement médical

Un traitement médical à base d'Antalgiques et d'Anti-inflammatoires a été mise en

œuvre chez tous nos malades avant opération.

III-S-2 Le Traitement chirurgical

Le traitement chirurgical a été effectué chez tous nos 20 malades avec un abord par

voie postérieure.

Une laminectomie a été réalisée chez tous les 20 patients avec ablation d'un arc

Postérieur (06 cas), de deux arcs postérieurs (10 cas) et de trois arcs postérieurs

(04cas).

50

Cette laminectomie a été élargie dans 02 cas pour enlever' une tumeur et une

hernie

discale volumineuse.

La laminectomie a permis de retrouver dans 06 cas une hernie discale et dans 01

cas l'existence d'une tumeur.

Dans les 13 autres cas la laminectomie a été surtout décompressive intéressant un

os mité d'aspect sucré mouillé (1 cas) , un os hypertrophique (3 cas) et

un os d'allure arthrosique avec une hypertrophie des lames et un rétrécissement du

canal lombaire dans 07cas.

Cette laminectomie est associée à :

une discectomie dans 06 cas

une foraminotomie dans 02 cas

une ablation d'un fragment de balle dans 01 cas

la laminectomie s'est compliquée d'une:

hémorragie due à l'existence d'une gangue inflammatoire et

hémorragique péridurale (dans 01 cas) et dans l'autre cas elle

est due à l'existence d'un tissus tumorale très hémorragique.

Infection: à type d'inflammation des beiges dans 03 cas et de

suppuration vraie dans 01 cas.

Le germe retrouvé après antibiogramme était un staphylocoque ayant nécessité une

antibiothérapie (OXACILLINE).

La fermeture de la peau a été réalisée plan par plan:

avec drainage (07 cas)

sans drainage (13 cas)

51

III,,4,,3 : CONSTATATIONS OPERATOIRES

L'examen préopératoire nous a permis de retrouver:

Une tumeur extradurale (01 cas) : elle est de consistance molle,

fiable. La tumeur a infiltré le tissus osseux et intéresse les corps

vertébraux de L4 et L5.

L'apophyse épineuse et les lames de L5 ont été détruite.

Une épidurite infectieuse On note la présence d'un pus épais et

jaunâtre dont l'examen bactériologique a mis en évidence par la

suite la présence d'un staphylocoque doré 2 fois sur 3.

Canal lombaire étroit: on a retrouvé un canal lombaire étroit

dans 06 de nos observations et elle était médiane 05 fois sur 06 et

volumineuse.

III-4-4- ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Un seul examen anatomo-pathologique a été réalisé, car nous n'avons

retrouvé qu'une seule tumeur dans notre série.

L'examen de la tumeur extradurale au microscope révèle qu'il s'agit

d'un adénocarcinomie peu différencié, métastase au niveau vertébral,

d'origine prostatique probable.

52

III~5

- EVOLUTION

L'évolution post-opératoire n'a pu être appréciée chez 02 de nos

patients, le premier ayant décidé de rentrer en Mauritanie après

l'opération le second n'a pas été revu pour le suivi post opératoire.

Pour les autres malades de notre série, les résultats ont pu être

appréciés et classés après 3 mois à 4 ans de suivi.

Mauvais résultats : quand il existe une aggravation de l'état du patient.

Résultats moyens

: s'il y a une amélioration de l'état du patient

avec persistance de séquelles.

Bons résultats: sil s'agit de patients complètement guéris avec un

examen neurologique normal.

111·5.0 MORTALITE

Aucun cas de mortalité n'a été noté d~ns notre étude

111-5-1 LES MAUVAIS RESULTATS

Ils sont notés dans deux cas avec la présence d'une aggravation de l'état général

des patients.

111-5-2 LES RESULTATS MOYENS

On note des résultats moyens chez 07 de nos patients. Dans 06 cas les patients

présentent une persistance des troubles vésicosphinctériens à type de dysurie, de

retard de la miction, ou incontinence urinaire.

Dans 01 cas le patient présentait la persistance d'un paraparésie.

111-5-3 LES BONS RESULTATS

Ils sont notés dans Il de nos observations avec une reprise de la marche dans un

délais allant de 6 mois à l an et une disparition des troubles sensitifs et

vésicosphinctériens.

53

TABLEAU 4 : TABLEAU RECAPITULALTIF

DIAGNOSTIC

NOMBRE

DE RECUPERATION ETAT

ETIOLOGIQlJE

CAS

Canal lombaire

07

05

Hernie discale

06

06

Epidurite

02

01

01

01

AGGRAVATION

STATIONNAIRE

02

~

Il

1

Étroit

01

Infectieuse

Traumatisme

Adenocarcnome 01