la mondialisation en fonctionnement

M. PARCHEMIN – LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MARSEILLE – TERMINALE L-ES

LA MONDIALISATION EN FONCTIONNEMENT

Problématique

En quoi consiste le processus de mondialisation ?

Quels en sont les principaux acteurs et les principales manifestations ?

Plan

I – Etude de cas : En quoi le téléphone portable est-il un produit représentatif du processus de mondialisation ?

A – Le téléphone portable, un produit mondialisé

B – Apple : un exemple d'acteur inséré dans les réseaux de la mondialisation

C – Les territoires de l'iPhone

II – Un monde décloisonné et interdépendant, fonctionnant en réseaux

A – Les flux de marchandises

B – Les flux humains

C – Les flux immatériels de capitaux et d’information

III – Une libéralisation des échanges favorisée par différents acteurs mais également contestée

A – Organisations internationales et firmes transnationales au service de la mondialisation des échanges

B – Les États dépassés par la mondialisation ?

C – La mondialisation : un phénomène contesté

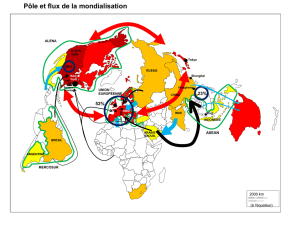

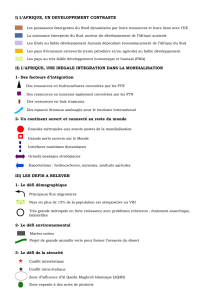

Croquis pouvant donner lieu à examen

Flux et réseaux de l’espace mondialisé

Schéma possibles pour illustrer une composition

L’iPhone, un produit mondialisé

L’asymétrie des flux dans le monde (p. 111 ou 122)

Les principaux acteurs de la mondialisation (p. 122)

Notions et vocabulaire

Flux matériels (humains, marchandises)

Flux immatériels (informations, capitaux)

Division internationale du travail (DIP)

Décomposition internationale du processus productif (DIPP)

Investissements directs à l’étranger (IDE)

Conteneurisation, hub

Altermondialisme, Démondialisation

Uniformisation culturelle

Acteurs

Firmes transnationales (FTN)

Organisation mondiale du commerce (OMC)

Fonds monétaire international (FMI)

Banque mondiale

États

Organisations non gouvernementales (ONG)

Organisation régionales

(UE, ALENA, ASEAN, MERCOSUR)

INTRODUCTION

Dès 1967, Marschall MacLuhan, intellectuel canadien spécialiste de la communication,

désignait le monde comme un « village global ». Depuis les années 1980, la mise en contact des

différents territoires du monde s’est accélérée mais si le monde connait aujourd’hui des flux

considérables, la mondialisation elle-même est un phénomène ancien. Entamé par les Grandes

Découvertes, continué par la colonisation européenne puis la diffusion de l’industrialisation, la

mondialisation ne se limite pas à une mise en contact des territoires par des flux de toutes natures

mais inclut dans sa définition une diffusion du monde de fonctionnement capitaliste à l’ensemble de

la planète. C’est cette libéralisation qui a favorisé la mobilité des hommes, des marchandises, des

services, des informations et des capitaux qui forment désormais des réseaux à l’échelle mondiale.

Ce phénomène a accompagné la forte croissance économique mondiale mais repose sur une double

logique d’inclusion/exclusion où centres d’impulsion et périphéries plus ou moins dominées se

distinguent : flux et acteurs favorisent certains territoires même si la multiplication des flux constitue

une chance pour tous dès lors qu’on en comprend le mode de fonctionnement.

Il nous revient donc de comprendre en quoi consiste le processus de mondialisation et nous

demandant notamment quels en sont les principaux acteurs et les principales manifestations.

L’étude d’un produit mondialisé nous permettra d’abord de comprendre concrètement les

principaux fonctionnement de la mondialisation puis expliqueront les différents flux qui parcours ce

monde décloisonné et interdépendant. Enfin, nous montrerons que la mondialisation repose surtout

sur une libéralisation des échanges organisée ou combattue par des acteurs.

1

M. PARCHEMIN – LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MARSEILLE – TERMINALE L-ES

I – Etude de cas : En quoi le téléphone portable est-il un produit représentatif du

processus de mondialisation (le cas de l'iPhone) ?

A – Le téléphone portable, un produit mondialisé

Le téléphone portable s’est rapidement répandu dans le monde, aussi bien dans les pays

développés que dans les pays en voie de développement. Dans les PMA, c’est un outil indispensable

d’ouverture et de développement car les réseaux classiques (téléphone fixe et Internet par cable)

sont très peu développés.

Ce sont d’ailleurs dans les pays les moins développés que les usages les plus originaux du

téléphone portable sont apparus (porte-monnaie virtuel par exemple).

→ Doc. 5 page 91 : suivi par sms des cours des produits agricoles et des mouvements des

troupeaux.

Le taux d’équipement est maximal en Amérique du Nord, en Europe occidentale, en Corée ou au

Japon mais la progression est très rapide dans les pays peu développés qui connaissent un « saut

technologique » (sans passer par le téléphone fixe).

Taux de pénétration moyen dans le monde 93 % (100 % en 2015)

en Europe occidentale 123 %

en Afrique 73 %

en Inde 63 %

Dès 2016, 50 % des téléphones portables seront des smartphones permettant l’accès à Internet

(mais certainement 80 % dès 2020).

B – Apple : un exemple d’acteur inséré dans les réseaux de la mondialisation

→ Doc. 6 page 92 : Le marché du téléphone portable est dominé par les entreprises des pays du

Nord tant pour les constructeurs que pour les opérateurs. Les sièges sociaux sont systématiquement

installés aux États-Unis (Apple, Motorola), en Europe (Nokia, Sony Ericsson) et en Asie orientale

(Samsung).

L’entreprise leader du secteur est actuellement Samsung (depuis 2011) mais Apple est l’entreprise

qui a renouvelé l’usage du téléphone portable en lançant son célèbre iPhone. L’innovation est au

cœur de la politique de l’entreprise même depuis sa création.

Rapide historique de l’entreprise :

–Steve Jobs et Steve Wozniak créent Apple en 1976 à Cupertino dans la Silicon Valley.

–En 1984, Apple innove en sortant le Macintosh, le premier ordinateur avec un souris et une

interface graphique, ce qui permettra l’accès du grand public à l’informatique

–Dans les années 1990, Apple est distancé par Microsoft qui écrase le marché de

l’informatique avec son système d’exploitation Windows.

–En 2001, l’invention de iPod (baladeur mp3) relance l’entreprise.

–En 2007, Apple sort son premier iPhone.

–En 2010, Apple innove à nouveau avec l’iPad qui lance la mode des tablettes.

Première capitalisation boursière au monde (472 milliards de dollars) devant Google (394 milliards)

et le pétrolier Exxon (388 milliards) et contre 154 milliards seulement pour Samsung.

2

M. PARCHEMIN – LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MARSEILLE – TERMINALE L-ES

Le succès économique repose certes sur la qualité de ses produits technologiques mais aussi :

–sur une image véhiculée par le design de ses produits et mis en scène dans les Apple Stores

des principales villes du monde

–une économie de l’offre où une nouvelle génération de chaque produit doit être proposée très

régulièrement afin de pousser à la consommation

–un renouvellement des pratiques d’achats dans le domaine culturel : iTunes et App Store font

figure de premiers supermarchés virtuels en ligne (environ 10 milliards de chiffre d’affaire en

2013 dont 30 % pour Apple et 70 % pour les développeurs).

Apple fait donc figure d’acteur intégré dans la mondialisation :

–participe à la mondialisation culturelle par ses produits

–privilégie les villes de l’archipel métropolitain mondial et plus précisément les trois pôles de

l’économie mondiale

–s’adapte à un monde multipolaire en ouvrant désormais des Apple Store dans les pays

émergents

–l’entreprise bénéficie pleinement de la division internationale du travail

C – Les territoires de l’iPhone

« Designed in California, Assembled in China ». Cette phrase inscrite derrière tous les produits Apple

symbolisent tout à fait la division internationale du travail caractérisée par le processus de

mondialisation.

Apple ne fabrique pas ses produits lui-même. Elle sous-traite auprès d’une entreprise taïwannaise

spécialisée qui assemble 40 % de la production électronique mondiale. Foxconn compte 1,3 millions

de salariés dont 1,2 en République populaire de Chine (dont 400 000 à Shenzhen) où la main

d’oeuvre est assez bon marché tout en étant disciplinée.

Apple via Foxconn profite donc de la division internationale du travail (DIT) qui consiste à attribuer

à différents pays des tâches spécialisées pour lesquelles ces pays sont plus performants. Apple obéit

à ce que l’on observe communément : conception dans un pays du Nord (fort potentiel d’innovation,

économies de services) et fabrication dans un pays du Sud (faible coût de la main d’oeuvre, faible

protection sociale).

Dans le cas de l’iPhone on peut même parler de décomposition internationale du processus

productif (DIPP) car la conception a lieu aux États-Unis et l’assemblage se fait en Chine mais la

production des pièces à haute technologie se fait dans différents pays du Nord et les matières

premières proviennent en général de pays en voie de développement. Un tel fonctionnement a

l’avantage d’exploiter le meilleur parti de chaque territoire mais peut être critiqué pour son coût

écologique.

→ Réalisation du schéma

Il est donc difficile de maintenir cette activité tout en conservant une bonne image à laquelle les

grandes marques occidentales sont très attachées : les conditions de travail critiquées, le gaspillage

de ressources naturelles causés par le renouvellement fréquent des modèles et le coût écologique

du transport et du traitement des appareils mis au rebut ne nuisent toutefois pas encore à

l’engouement des consommateurs pour les produits Apple.

3

M. PARCHEMIN – LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MARSEILLE – TERMINALE L-ES

II – Un monde décloisonné et interdépendant, fonctionnant en réseaux

A – Les flux de marchandises

● Les biens de consommation : carte page 99

Ils représentent 70 % des échanges mondiaux et les 2/3 de ces échanges se font entre les trois

pôles majeurs de l'économie mondiale.

● Les matières premières énergétiques et minières : carte doc. 1 page 107

Les hydrocarbures proviennent surtout du Moyen-Orient à destination de l'Europe, de l'Asie et de

l'Amérique ainsi que de la Russie à destination de l'Europe et de l'Asie orientale. Les contraste est

majeur entre des pôles émetteurs (Moyen-Orient, Russie) et des pôles consommateurs (Europe,

Asie orientale).

Les minerais proviennent des pays du Sud (où le coût d'extraction est plus faible) ou de pays s'étant

spécialisé dans cette activité en raison de ressources considérables (Australie, Russie). Les minerais

s'orientent majoritairement vers la Chine qui produit pour le reste du monde et vers les pays du Nord.

● Les matières premières agricoles : carte page 119

Contrairement aux idées reçues, les flux principaux sont Nord-Nord puis Nord-Sud. Cela s'explique

par l’existence d'une agriculture productiviste anciennement installée dans les pays du Nord. Les

États-Unis, l'UE, l'Australie et le Canada sont ainsi les plus gros exportateurs de céréales.

Les pays du Sud ont souvent des productions spécialisés dans laquelle ils sont leader mais dont ils

sont très dépendants (ex. Cacao pour la Côte d'Ivoire). Certains pays comme le Brésil sont un

élément essentiel pour le marché des pays agricoles (avec le soja, les oranges et la canne à sucre).

● Les flux illicites : drogues (500 milliards de dollars par an), armes, contrefaçons (ex. vêtements,

jouets, médicaments).

● Cette explosion des flux a été permise par la révolution des transports :

Repère page 100 et Doc. 3 page 101

La conteneurisation permet des gains de place, des gains de temps par l'usage de portiques

adaptés et une sécurisation du transport, ce qui aboutit finalement à une baisse considérable des

coûts de transport. Outre les porte-conteneurs d'autres navires spécialisés se sont développés

(pétroliers, méthaniers, vraquiers, etc.).

Les transports maritimes représentent ainsi 2/3 des échanges mondiaux en valeur mais ¾ du

tonnage. Les distances sont donc relativisées ce qui permet de bénéficier pleinement de la division

internationale du travail.

Les transports maritimes fonctionnent en réseaux : un certain nombre de ports font office de hubs

(déf. page 146) qui centralisent et redistribuent les flux et constituent de véritables plate-formes

multimodales (navires-train-camion) pour faciliter le transferts des conteneurs (voir la photo du port

de Singapour pages 78-79).

B – Les flux humains

Doc. 4 page 109 : On remarque que les flux intra-zones > flux entre zones

les migrations ente pays développées > flux Sud-Nord

Doc. 5 page 109 : Raisons de départ : familiales > économiques > politiques

4

M. PARCHEMIN – LYCÉE SAINT-EXUPÉRY – MARSEILLE – TERMINALE L-ES

● Les migrations économiques

200 millions de migrants légaux et 50 millions de clandestins

L e s flux Sud-Nord dépendant beaucoup des couples migratoires constituent en fonction de la

proximité mais surtout de l'histoire (colonisation, relations économiques) et des cultures (langues)

communes. Par exemple : Mexique-États-Unis, Maghreb-France, Turquie-Allemagne, Inde et

Pakistan-Royaume-Uni).

Ces flux concernent autant les diplômés que les non-diplômés. Aux États-Unis, la moitié des arrivées

est formée de diplômés (brain drain). On estime qu'un tiers des diplômés africains quittent le

continent pour un pays du Nord (fuite des cerveaux).

Les flux Sud-Sud s'orient vers les pays émergents ou les monarchies pétrolières du Golfe (où la

population immigrée peut atteindre 70 % de la population totale dans certains pays). Cette main

d'oeuvre est principalement masculine mais peut aussi concerner les femmes (ex. domestiques sri-

lankaises ou philippines au Moyen-Orient).

Les flux Nord-Nord concernent des travailleurs très qualifiés, souvent employés de FTN ou des

jeunes diplômés qui tentent un installation dans un autre pays.

Les conséquences de ces migrations économiques sont importantes pour les pays d'accueil où se

créent des réseaux de solidarités (diasporas) mais surtout dans les pays de départ. Dans beaucoup

de pays, un développement est permis par les remises migratoires, c'est-à-dire l'argent envoyé par

les émigrés. Dans les PMA, il s'agit même de la première source d'investissement !

Doc. 3 page 108 : Les remises représente plus de 300 milliards de dollars par ans (soit trois fois plus

que l'aide publique au développement). L'émigration contribue à une arrivée d'argent mais aussi une

circulation des idées et des modes de vie, d'où une meilleure considération pour les émigrés depuis

quelques temps alors qu'ils étaient souvent perçus négativement autrefois (accusation d'abandon,

ressentiment, envie ?).

● Les refugiés

On compte plus de 8 millions de réfugiés dans le monde. On peut distinguer :

–ceux qui fuient des conflits notamment des guerres civiles (ex. 48900 Syriens ont demandé

l'asile à un pays de l'UE en 2013)

–ceux qui fuient les persécutions politiques ou religieuses (ex. 37 900 Russes ont demandé

l'asile dans un pays de l'UE en 2013 et 13 000 Chinois aux États-Unis en 2013)

–les victimes de catastrophes naturelles

–les réfugiés climatiques obligés de partir en raison de la dégradation rapide de leur

environnement local (ex. désertification, déforestation, salinisation ou érosion des terres,

montée des océans).

Le développement, la diffusion des idées démocratiques et les efforts pour la résolution des conflits

d'une part ainsi que le changement climatique et ses conséquences d'autres part conduisent à

modifier la hiérarchie des causes de départ des réfugiés. Certains chiffres confirment que les

réfugiés environnementaux (deux dernières catégories) sont déjà plus nombreux que les réfugiés

politiques (les deux premières catégories).

Compte tenu de l'urgence des situations, les réfugiés s'installent toujours au plus près :

–dans le même pays en cas de catastrophe, de changement climatique ou de conflit local) : ils

ne sont donc pas comptabilisés dans les migrants internationaux

–dans un pays voisin (l'essentiel des flux Sud-Sud notamment en Afrique ou au Moyen-Orient)

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%