FOCUS7_Histoire_Soliman apogée et déclin

La pluralité islamique dans la Turquie contemporaine

P

ROF

C

LAUDIO

M

ONGE

Université de Fribourg

Faculté de Théologie

AA. 2012-2013 – SP

Soliman le Magnifique : apogée et déclin d’un Empire

Selim Ier est le premier grand souverain du XVIe siècle doré. Il conquiert le Proche-

Orient, l’Egypte et l’Algérie, mais surtout les lieux saints de l’Islam sur la côte occidentale

de la péninsule arabique, ce qui lui permet de revendiquer le titre de « commandeur des

croyants ». Le sultan ottoman est désormais aussi appelé le Calife. Mais Selim meurt

mystérieusement en 1520. Son successeur est Soliman, que l’on appellera le législateur en

Turquie, ou le magnifique en occident. Le jeune homme est alors fasciné par la renommée

d’Alexandre le Grand ou de César, mais lui dispose d’un avantage : il a déjà son empire,

reste à l’agrandir.

Soliman le Magnifique

Soliman accomplit sa première conquête en 1521 lorsqu’il prend Belgrade. En 1522, à la

tête de 100 000 hommes et 400 navires, Soliman prend Rhodes aux chevaliers hospitaliers.

La guerre reprend ensuite en Europe centrale. La campagne de Soliman est fulgurante : en

1526, à la tête de 55 000 hommes, l’Ottoman bat le Roi hongrois Louis II (qui est tué) à

Mohacs. La Hongrie s’effondre suite à cette perte. Soliman parvient même à prendre Buda

aux impériaux de Charles V et de Ferdinand et se retrouve dès 1529 aux portes de Vienne

qu’il assiège avec 120 000 hommes. Mais contre toute attente, la garnison de 23 000

hommes, abandonnée par le saint empereur, résiste à tous les assauts ottomans, si bien

que ces derniers doivent finalement lever le siège. C'est la première défaite de Soliman due

autant au courage des viennois qu’à l’extension trop importante de ses propres lignes de

ravitaillement. En 1532, une nouvelle campagne contre la ville autrichienne se solde par un

La pluralité islamique dans la Turquie contemporaine

P

ROF

C

LAUDIO

M

ONGE

Université de Fribourg

Faculté de Théologie

AA. 2012-2013 – SP

échec : le sultan n'a tout simplement pas cru bon d’assiéger la ville, d’autant que Charles V

a cette fois-ci réagit en menant 40 000 hommes au combat. En réalité, le face à face entre les

Ottomans et les Habsbourgs est surestimé, surtout sur le front européen. Certes, Charles

dispose d’une armée de 150 000 hommes, mais il la disperse dans son empire et se bat trop

souvent contre les Français (surtout) et d’autres ennemis (notamment les protestants) pour

réellement prendre au sérieux la lutte avec Soliman. La plupart du temps, les allemands et

les Hongrois, avec Maximilien à leurs têtes (qui remplace son frère) doivent le plus

souvent se défendre seuls. On a beaucoup parlé des liens privilégiés entre la France et

l'empire ottoman : bien que réels, ils ne produisent guère d'effets militaires : François Ier se

rétracte souvent, au gré de ses propres traités de paix avec l’empereur.

Les années 1530 sont surtout dévolues à la guerre contre l’empire perse des Séfévides, à

l’autre extrémité de l’Empire. Elle se solde par une victoire ottomane, et Soliman se permet

même un superbe entrée dans Bagdad en 1535. La perse séfévide, empire musulman le

plus brillant culturellement, ne fait en réalité pas le poids face à la force des ottomans.

Mais ceux-ci sont une nouvelle fois défiés par les impériaux (au sens « membres de

l’empire de Charles V » et non « saint empire », cela inclut donc espagnols - qui sont la

force dominante au sein de l'empire - italiens et flamands) puisque la même année,

Charles quint prend Tunis à la tête de 60 000 hommes. Une nouvelle fois, Soliman se ligue

avec la France, et il écrase la flotte de la sainte ligue (Empire carolin + Venise + Gênes +

Etats pontificaux) lors de la bataille navale de Préveza au large de la Grèce. Dans le même

temps, l'activité des pirates barbaresques en méditerranée occidentale s'intensifie, si bien

que l'empire ottoman semble prendre le dessus dans ce front sud. Et en 1540, il reprend la

guerre sur le front centre européen, cette fois-ci contre les forces combinées de Charles V et

Ferdinand. Les ottomans repoussent une tentative impériale sur Buda, et se contentent de

prendre quelques forteresses avant d'obtenir la renonciation au trône hongrois de

Ferdinand. Charles V, dont les ressources sont épuisées (tout comme celles de son ennemi)

par les différentes guerres, ne peut qu'accepter ce traité quelques peu humiliant pour les

Habsbourgs. Mais d’une manière générale, la guerre en Europe centrale a atteint un

équilibre depuis les conquêtes des années 1520 et ni l’empereur chrétien ni le Calife

musulman ne peuvent y lancer l’ensemble de leurs forces. En 1543, Nice est prise par une

flotte combinée de navires français et barbaresques.

En 1548-49, nouvelle campagne contre les perses. Soliman y met fin rapidement, non sans

avoir gagné quelques places dans le Caucase. Dans le même temps, il s’engage dans une

lutte avec les Portugais dans l’océan indien, qui donne peu de résultats à part la prise

d’Aceh au Yémen. Les Portugais repoussent tous les autres assauts. Les Ottomans lancent

leur troisième et dernière campagne contre les perses en 1553, où ils alternent entre

défaites et victoires. Aucun résultat significatif au final. En 1565, le sultan mène une

campagne très connue contre les hospitaliers à Malte. Le siège de Malte dure de mai au 11

septembre de cette année et voit s’opposer 50 000 ottomans et 6100 hospitaliers. Malgré

l’avantage écrasant des premiers, ce sont bien les hospitaliers qui remportent la victoire,

forçant les ottomans à lever le siège. Cette défaite a un retentissement énorme en occident.

La pluralité islamique dans la Turquie contemporaine

P

ROF

C

LAUDIO

M

ONGE

Université de Fribourg

Faculté de Théologie

AA. 2012-2013 – SP

Soliman meurt l’année suivante, alors qu'il s'apprêtait à lancer une nouvelle campagne en

Hongrie.

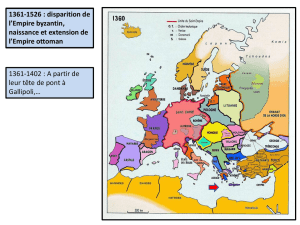

Voici l’empire à sa mort :

Il est à son apogée et compte 15 millions d’habitants (soit presque autant que la France,

peuplée de 18 millions d'habitants) selon Kinross, 35 millions (soit quasiment deux fois

plus que la France) selon une autre source. Mais les successeurs du magnifiques sont bien

moins impressionnants. En effet, Selim II dit l’ivrogne, se révèle un médiocre sultan, se

reposant souvent sur l'avis de ses conseillers et laissant les pouvoirs aux grands vizirs.

C'est dans ce contexte qu’a lieu le choc de Lépante en 1571 : 251 navires ottomans

affrontent 208 navires de la sainte ligue, plus lourdement armés, commandés par

l’espagnol Don Juan d’Autriche. C'est une défaite écrasante pour les ottomans : 187

navires perdus (50 coulés, 137 capturés) contre 17 pour la ligue. C'est un traumatisme

inouï mais le grand vizir Sokollu Mehmed Paşa réagit avec énergie et parvient, dans un

effort impressionnant, à rebâtir une immense flotte. Dans le même temps, la sainte ligue se

délite, et les Vénitiens sont abandonnés des espagnols. Ainsi, en 1573, ils parviennent à

prendre Chypre aux vénitiens et à reprendre la Tunisie aux espagnols. Mais ces modestes

succès masquent mal le déclin relatif de l'empire, qui ne s'étend plus. Ce sont aussi les

La pluralité islamique dans la Turquie contemporaine

P

ROF

C

LAUDIO

M

ONGE

Université de Fribourg

Faculté de Théologie

AA. 2012-2013 – SP

dernières victoires significatives de la marine ottomane. Et un équilibre s'installe : à

l'Espagne l'ouest de la méditerranée, à l'empire ottoman l'est. Seulement, tandis que

l'Espagne poursuit sa création d'un empire mondial (mais en ayant des difficultés en

Europe), l’Empire ottoman semble stagner. Par ailleurs, il lance quelques offensives contre

la Russie tsariste, qui sont globalement des échecs. Entre 1593 et 1606, l'empire affronte ses

ennemis Habsbourgs à nouveau. Uniquement les Habsbourgs d'Allemagne toutefois, mais

soutenus par l’ensemble du saint-empire, les Habsbourgs d'Espagne ne s'impliquant pas

dans le conflit, qui se solde par une sorte de match nul, une nouvelle fois. En revanche, les

ottomans remportent une nouvelle victoire contre les Séfévides en 1590 après douze

années de guerre.

Lépante

On note toutefois les premiers signes inquiétants : les armées ottomanes semblent

désormais dépassées par les nouvelles tactiques européennes, qui accordent de plus en

plus d'importance aux piques mais surtout aux armes à feu. Afin de ne pas être décrochés,

les ottomans augmentent sensiblement le recrutement de leurs armées, y compris le corps

des janissaires hautement dangereux, ce qui a pour un effet une baisse globale de leur

efficacité voire même un certain relâchement dans leur discipline. LE début du XVIIe s est

d'ailleurs marqué par des révoltes en Anatolie. Et en 1620-21, les guerres reprennent, cette

fois-ci avec un nouvel adversaire... L’union lituano-polonaise est la puissance dominante

La pluralité islamique dans la Turquie contemporaine

P

ROF

C

LAUDIO

M

ONGE

Université de Fribourg

Faculté de Théologie

AA. 2012-2013 – SP

en Europe centrale et orientale à cette époque, et elle occupe un territoire conséquent

(Pologne, Lituanie, Biélorussie, Estonie et Ukraine actuelles) et a une population

respectable d'environ 10 millions. Surtout, elle dispose d'une armée relativement peu

nombreuse mais extrêmement efficace avec pour fer de lance les fameux hussards

polonais. Au XVIe s, cette puissance a joué de façon prudente en ménageant les Ottomans,

mais ceux-ci affaiblis, rien ne s’oppose plus à une guerre. La première guerre entre

polonais et ottomans s'achève en 1621 par un statu quo, la Pologne renonçant à la

Moldavie.

Le deuxième affrontement, en 1633-34, se solde à nouveau par des résultats peu décisifs

mais elle confirme la force de l’union lituano-polonaise : celle-ci, victorieuse de la Russie

s'est rapidement tournée vers les ottomans au point de les impressionner. D'autant qu'une

nouvelle fois, ces derniers sont -depuis 1623 - engagés dans une guerre contre les

Séfévides, plus longue cette fois. Elle se solde encore pas une victoire, mais pas avant 1639.

Mais, l’Empire ottoman semble décadent : son économie stagne, son pouvoir n'est plus

aussi souverain et il ne s'étend plus. La période de 1648 à 1656 est appelée le sultanat des

femmes. En effet, les femmes et concubines du harem impérial, à cette époque, ont le

contrôle de l’Empire par leur influence sur le sultan. Les querelles de palais se multiplient.

A partir de 1656 et jusqu'en 1703, c'est la période des Köprülü du nom de la famille de

grands Vizirs qui détiennent alors le pouvoir effectif. L'armée ottomane est elle-même en

recul. Cela ne l'empêche pas de remporter une autre guerre contre la Pologne (1672-1676)

et de prendre une partie de l'Ukraine, mais c'est un piètre succès, et surtout temporaire. En

effet, en 1683, les Ottomans subissent un désastre ! Alors qu’ils assiégeaient Vienne avec

une immense armée (220 000 hommes contre 47 000 défenseurs), une force de secours de la

sainte ligue, menée par le roi de Pologne Jean III Siobielski à la tête de 37 000 hommes

arrivent et écrasent les forces ottomanes commandées par le grand vizir lui-même. Un

désastre qui consacre un siècle de médiocrité et de déclin. Après encore 15 ans de guerre,

un traité est signé en 1699 à Karlowitz: la défaite ottomane est écrasante, ils doivent

abandonnés des portions significatives de leurs territoires occidentaux, à savoir la

Hongrie, qui passe entre les mains des Habsbourgs. Ce succès conforte ainsi la position de

ces derniers comme puissance dominante en Europe centrale, au moment même où les

Habsbourgs d'Espagne sont sur le point de s'éteindre.

Pourtant, malgré ce déclin manifeste, l’Empire ottoman tiendra presque tous ses territoires

restants durant un siècle, et survivra encore deux siècles.

1

/

5

100%