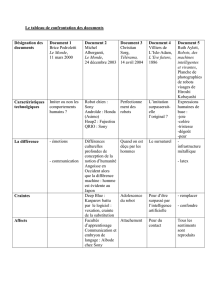

Statut des fonctionnaires : les premières pistes du projet

Gerard CLEMENT Page 1 du 13 AU 18 MAI 2016 74890601508/06/2017

1

CENTRE RHONE –ALPES D’INGENERIE SOCIALE SOLIDAIRE & TERRITORIALE

REVUE DE PRESSE

Du 13 AU 18 MAI 2016

PAUL MANSON : Un grand syndicaliste

Les conditions de travail en Europe et en France

Multinationales françaises à l’étranger : emploi et droits

humains

Quand le patronat retrouve le pouvoir de faire le droit Imposture

de la démocratie d’entreprise

Au pays des chiffres et des robots

Pourquoi les recruteurs sont-ils dans l'embarras ?

Robot, mon ami

Les perles du bref débat à l’Assemblée Nationale sur la loi Valls

El Khomri

Alerte ! Le créationnisme monte en économie

Tous à la Sorbonne le 21 mai pour sortir de l’impasse

économique !

La révolte mondiale des sans-grade

Des effets pervers de l’antilibéralisme au Parti socialiste

L’activité reprend de la vigueur, l'emploi est de nouveau en

hausse

Des territoires spécialisés au sein d’une économie diversifiée

Gerard CLEMENT Page 2 du 13 AU 18 MAI 2016 74890601508/06/2017

2

PAUL MANSON : Un grand syndicaliste

qui a marqué le mouvement syndical Drômardéchois .

Le 29 Avril dernier, Paul MANSON nous a quitté à l’âge de 90 ans. Homme de conviction, fidèle à ses idées, ses obsèques civiles

ont eu lieu dans la stricte intimité familiale et ce n’est que ce dimanche 15 mai que nous avons appris son décès.

Paul MANSON – militant FO des Organismes Sociaux - a été une figure importante du syndicalisme dans les départements de

l’Ardèche et de la Drôme et il marque l’Histoire de Force Ouvrière dans nos départements. C’est en 1957 – dans une équipe

dirigée par Edmond MANOURY avec Gérard GAUD (qui fut plus tard sénateur-maire de Bourg-les Valence) que Paul intègre

l’équipe de l’Union Départementale FO Drôme.

Le 28 Février 1960, lors du Congrès d’unification entre les Unions Départementales FO de la Drôme et de l’Ardèche, c’est lui qui

rapporte sur les conséquences pratiques de la création de l’Union Interdépartementale FO Drôme-Ardèche. Il fait partie de l’équipe

du Bureau.

Au congrès de 1966, il est élu Secrétaire Général de L’Union Interdépartementale FO Drôme-Ardèche succédant à Edmond

MANOURY souffrant (Edmond MANOURY, résistant membre du comité de libération, adjoint au Maire de Bourg-les-Valence). Paul

sera en première ligne tout au long des évènements de Mai 1968 à Valence et en Drôme-Ardèche - animant l’action de FO tout en

continuant sa vie professionnelle.

C’est le 27 septembre 1970 qu’il quittera le secrétariat général de FO Drôme-Ardèche pour raisons de santé, Marcel DUTHUIN lui

succédant. Son dernier message de responsable interprofessionnel sera « il importe que tous nos militants responsables prennent

conscience que l’œuvre à accomplir pour l’avènement d’une société meilleure parce que plus juste et plus fraternelle est immense

et toujours inachevée. A cette tâche nous devons convier tous ceux qui aspirent au Progrès et à la Liberté ». Message d’une

actualité forte.

Paul avait accepté de participer en 1997 à l’élaboration du livre retraçant 50 ans d’histoire de FO en Drôme-Ardèche « les racines

de la passion » sous la signature d’Antonio AMANIERA.

Paul c’était d’abord un homme avec de solides convictions et qui n’hésitait pas à piquer le coup de gueule indispensable quand çà

n’allait pas. J’ai encore dans l’oreille un « savon » qu’il m’avait passé dans les premiers temps de mon activité de Secrétaire

Général de FO Drôme-Ardèche.

J’ai en mémoire aussi deux grands moments de vie syndicale partagés avec Paul :

le 16 Décembre 1995 dans la plus grande manifestation jamais réalisée à Valence. Combien étions-nous 50000 – 60000 ? peu

importe y compris la police avait arrêté de compter. Le cortège Ardéchois rejoint le cortège Drômois au Champ de Mars de

Valence. Paul est là. Il m’embrasse et me serre dans ses bras en pleurant ; « c’est encore plus beau qu’en 1968 !! ». Il me cite

Victor Hugo, c’est par cette phrase que je commencerai mon discours devant la Gare « ceux qui vivent, sont ceux qui luttent ».

3 Juin 2008 Ucel en Ardèche. C’est mon dernier congrès en tant que Secrétaire Général FO Drôme-Ardèche, après 25 ans jour

pour jour. Paul est invité, il m’a fait savoir que ce serait peut-être difficile. Il est là !!! Nous nous étreignons longuement avec un mot,

un seul dit en même temps : « Merci !!! ». FO continue de génération en génération.

Ces deux moments résument ce qu’était Paul MANSON, un militant syndical passionné, un Homme épris de Liberté et

d’Humanisme, qui a marqué par sa gentillesse, son engagement, sa culture l’Histoire de la Drôme et de l’Ardèche. Un homme

vrai !!! Merci à toi Paul !!!

A sa famille, ses proches je présente toutes mes condoléances.

Gérard CLEMENT

Ancien Secrétaire Général

FO Drôme-Ardèche de 1983 à 2008

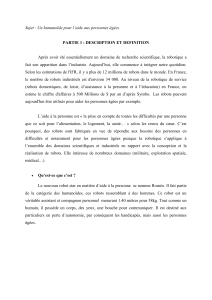

Les conditions de travail en Europe et en France

samedi 14 mai 2016

La sixième enquête européenne sur les conditions de travail, effectuée en 2015, délivre des enseignements sur le statut de l’emploi, les

risques physiques et psychosociaux et les relations sociales que vivent les travailleurs européens. Elles montrent des évolutions positives,

soulignent les questions concernant des groupes de travailleurs spécifiques et indiquent aussi les nombreux sujets de préoccupation. Pour

compléter le versant français, nous disposons de la synthèse de l’enquête de la DARES de 2013 sur la prévention des risques professionnels.

Une grande enquête européenne tous les 5 ans dans 35 pays

La sixième enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS) est une grande enquête sur les travailleurs, effectuée par Eurofound tous

les cinq ans depuis 1991. L’enquête interroge des salariés et des travailleurs indépendants sur les principaux thèmes liés à leur travail et à

l’emploi, dans le cadre d’un questionnaire.

La sixième édition de l’EWCS a été menée en 2015 dans 35 pays. L’analyse à l’échelle de l’UE 28 est fondée sur 35 765 entretiens.

L’enquête est une photographie de l’Europe au travail à travers les différents pays, les professions, la dimension du genre et les catégories

d’âges. Les résultats soulignent la réalité complexe à laquelle les responsables politiques européens sont confrontés.

Des évolutions positives dans plusieurs domaines

On constate une diminution de l’exposition aux risques liés à une mauvaise posture, même si elle est toujours importante, à hauteur de

43 %.

Neuf travailleurs sur dix indiquent être bien informés ou très bien informés sur les risques liés à la santé et à la sécurité encourus dans le

cadre de l’exécution de leur travail.

Gerard CLEMENT Page 3 du 13 AU 18 MAI 2016 74890601508/06/2017

3

Une forte proportion de travailleurs (58 %) indique que leur responsable les soutient toujours ou la plupart du temps, et une très forte

proportion (71 %) reçoit toujours ou la plupart du temps un soutien de la part des collègues.

La proportion des salariés dont le supérieur hiérarchique (chef) direct est une femme a augmenté, de 24 % en 2000 à 33 % en 2015.

La majorité des actifs (58 %) signalent être satisfaits du temps de travail dans leur principal emploi rémunéré.

Un tiers des salariés (31 %) travaillent dans une « organisation à forte implication », caractérisée par un haut degré de latitude accordée à la

réalisation des tâches et un haut niveau de participation à l’organisation.

Près des deux tiers des travailleurs reconnaissent que l’organisation pour laquelle ils travaillent les motive pour donner le meilleur d’eux-

mêmes dans leur travail : 39 % sont « plutôt d’accord » et 24% « tout à fait d’accord ».

Des questions concernant des groupes de travailleurs spécifiques

Les différences entre les hommes et les femmes demeurent importantes, à la fois au travail et hors du cadre professionnel.

Les hommes travaillent plus fréquemment un plus grand nombre d’heures (48 heures ou plus – en particulier les travailleurs indépendants)

et les femmes, un nombre d’heures plus réduit (moins de 20 heures).

Les hommes font état de davantage d’heures de travail rémunérées, mais le nombre total d’heures de travail (travail rémunéré dans des

emplois principaux et secondaires, temps de déplacement et travail quotidien non rémunéré) est plus élevé pour les femmes que pour les

hommes.

Les travailleurs des petites entreprises sont moins fréquemment informés des risques liés à la santé et à la sécurité encourus dans le cadre

de l’exécution de leur travail.

Les jeunes travailleurs sont plus exposés que les autres travailleurs à l’intensité du travail, au travail posté, à des comportements sociaux

hostiles et à l’insécurité de l’emploi.

Les travailleurs âgés de plus de 50 ans signalent des perspectives de carrière plus réduites et des possibilités de formation insuffisantes.

Des sujets de préoccupation

Entre 2010 et 2015, on a assisté à une augmentation du niveau d’exposition aux produits chimiques (de 15 % à 17 %) et aux matériaux

infectieux (de 11 % à 13 %).

De nombreux ouvriers restent exposés à un haut niveau d’intensité de travail, tout en signalant un faible niveau d’autonomie, de sécurité du

poste et de l’emploi.

Près d’un travailleur sur six (16 %) signale avoir fait l’objet d’un comportement social hostile – par exemple d’actes de violence, de

harcèlement, d’attentions sexuelles non désirées - avec de graves conséquences potentielles pour les travailleurs concernés et pour le

maintien de leur participation au travail.

La proportion des travailleurs qui ont déjà fait l’expérience du sentiment du travail bien fait a subi une forte diminution, pour s’établir à

40 %.

La ségrégation selon le genre est encore répandue : les deux tiers des salariés (67 %) sont dirigés par un chef masculin et 85 % des salariés

masculins ont un supérieur hiérarchique masculin.

En 2015, 16 % des salariés s’estiment « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’affirmation selon laquelle ils pourraient perdre leur

emploi dans les prochains mois - la même proportion qu’en 2010.

En France

La Dares, dans son enquête de 2013 présente les mesures de prévention des risques professionnels mises en œuvre en France par les

employeurs publics et privés. Ces conclusions rejoignent sur de nombreux points l’enquête européenne.

Près de 60 % des employeurs publics et privés ont pris des mesures de prévention des risques professionnels. Ces mesures n’ont pas toujours

fait suite à une démarche formalisée d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité de leurs salariés puisque seuls 46 % des employeurs

ont élaboré ou mis à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels, pourtant obligatoire pour toutes les entreprises depuis

2001.

Globalement, les politiques de prévention des risques professionnels ont été moins actives dans la fonction publique et dans les petits et

moyens établissements du secteur marchand et associatif.

Les grands établissements du secteur marchand ont plus souvent mis à disposition des équipements de prévention, formé à la sécurité du

personnel, modifié l’organisation du travail en vue de prévenir les risques. Ils ont notamment plus recouru à la substitution d’un produit

dangereux par un autre moins dangereux en cas de risque chimique. Ils ont recouru aussi davantage aux certifications sur la santé-sécurité au

travail et ont souvent fait appel à des experts externes en santé-sécurité, tout comme les établissements hospitaliers du public ou du privé.

Concernant les risques psychosociaux, 24 % des établissements ont pris des mesures de prévention à dimension collective, et 22 % des

mesures d’ordre individuel. Dans les établissements du secteur marchand, le télétravail a été plus répandu quand l’employeur jugeait ses

salariés exposés à des risques psychosociaux.

Multinationales françaises à l’étranger : emploi et droits humains

samedi 14 mai 2016

L’Assemblée nationale a voté en deuxième lecture le 23 mars une courte proposition de loi posant le principe de la

responsabilité des multinationales vis-à-vis des salariés de leurs filiales étrangères et sous-traitants quant au respect des

droits humains et des libertés fondamentales, aux dommages corporels, environnementaux ou sanitaires. Une occasion

de mesurer le poids de ces multinationales françaises et de leurs filiales à l’étranger.

La France en tête pour le nombre d’emplois dans ses filiales à l’étranger

La France a une forte implantation à l’étranger, comme les autres grands pays européens (Allemagne, Royaume-Uni). En effet, les

multinationales françaises comptent 5,3 millions d’emplois à l’étranger, plus que l’Allemagne (4,9 millions) ou le Royaume-Uni (4,4

millions). Ces emplois se trouvent surtout dans les services et le commerce de détail (grande distribution, et hôtellerie-restauration

en particulier), secteurs qui demandent un grand nombre d’emplois. Mais ces secteurs sont moins rémunérateurs - 1 400 milliards

Gerard CLEMENT Page 4 du 13 AU 18 MAI 2016 74890601508/06/2017

4

d’euros tout de même, soit 69 % du PIB français – que ceux dans lesquels se développent surtout les filiales allemandes,

commerce de gros et automobile, générant un chiffre d’affaires de 1 800 milliards d’euros.

Dans l’autre sens, les multinationales étrangères apportent moins de 2 millions d’emplois à la France (1,7 million en 2011). Il y a

donc un déséquilibre en termes d’emplois entre les deux sens de cette internationalisation. Les filiales des multinationales

françaises implantées à l’étranger, par leurs secteurs d’activité, sont plus tournées vers le marché local. Donc une bonne partie de

ces activités et emplois est assez peu relocalisable en France.

Créer un devoir de vigilance pour les multinationales françaises

C’est une proposition de loi déposée par des députés socialistes il y a un an, suite au Rana Plaza et aux scandales de travail forcé

et de conditions indignes existant dans le monde. La proposition de loi pose le principe, demande la réalisation d’un plan de

vigilance et menace d’une action en justice et d’une amende en cas de non-respect des obligations sur les droits humains, les

libertés fondamentales et la santé des salariés.

Votée une première fois à l’Assemblée, elle a été entièrement vidée de son contenu en première lecture par le Sénat. Le patronat

fait un lobby contre, mais certaines entreprises souhaitent cette législation pour assainir la concurrence en mettant fin à un

dumping social scandaleux. L’Assemblée l’a à nouveau votée en deuxième lecture. On attend maintenant que le Sénat la

programme à nouveau (il l’a mise en première lecture au bout de 8 mois !) et en cas de nouveau désaccord, une commission

paritaire tranchera.

Quand le patronat retrouve le pouvoir de faire le droit Imposture de la démocratie d’entreprise

Pour faire passer la réforme du code du travail préparée par la ministre Myriam El Khomri, le gouvernement et les médias jouent sur deux

tableaux. D’une part, ils dénigrent systématiquement ceux qui s’y opposent : étudiants nantis contre jeunes sans diplôme précarisés,

travailleurs contre chômeurs… De l’autre, ils brossent un tableau enchanté des accords au cas par cas et du référendum dans l’entreprise.

par Sophie Béroud

La présentation du projet de loi de réforme du code du travail préparé par la ministre Myriam El Khomri s’est accompagnée d’une ample

campagne de communication. Il faudrait, a-t-on entendu, « faciliter » le dialogue social, promouvoir des accords au plus près des salariés,

c’est-à-dire au niveau de l’entreprise, et consulter ceux-ci directement. Les arguments invoqués sont de trois ordres. Le premier, jetant le

discrédit sur les relations professionnelles telles qu’elles fonctionnent, laisse croire que le dialogue social serait en panne. Le deuxième puise

dans la rhétorique de la proximité : négocier au plus près des salariés reviendrait nécessairement à leur donner plus de place, plus de pouvoir.

Enfin, une plus grande autonomie et une plus grande latitude conférées aux employeurs, à travers la négociation d’entreprise, permettraient,

nous assure-t-on, de créer des emplois.

Des accords rarement favorables aux salariés

Contrairement aux idées reçues, les négociations au niveau des entreprises occupent déjà une grande place en France. Elles ont connu une

importante progression depuis les années 1990. Les délégués syndicaux y consacrent la quasi-totalité de leur temps, souvent au détriment,

comme ils le soulignent eux-mêmes, de la proximité avec leurs collègues. En 2014, 36 500 accords d’entreprise ont été signés (1). Il existe déjà

de nombreuses obligations de négocier annuellement dans les entreprises : sur les salaires, la durée et l’aménagement du temps de travail,

l’égalité professionnelle, l’épargne salariale, l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Mais les obligations d’aboutir demeurent

exceptionnelles, et les négociations se concluent rarement par des accords dès lors qu’il s’agit d’augmenter les salaires ou de créer des

dispositions favorables aux salariés.

Loin d’être nouveau, le discours enchanté sur la négociation « au plus près des travailleurs » vise à s’affranchir du « principe de faveur » qui a

été au cœur de la construction historique du droit du travail en France. Selon ce principe, l’accord d’entreprise doit être plus favorable que ce

qui est prévu dans la convention collective de branche, qui, elle-même, ne peut être moins favorable que le code du travail. Il s’agit de

protéger les salariés en permettant à tous, quelle que soit la taille de leur entreprise, de bénéficier d’un socle commun ainsi que de

dispositions négociées à l’échelle de la branche. Les accords à ce niveau permettent en effet de réguler un secteur d’activité en imposant les

mêmes règles à toutes les sociétés, ce qui est aussi une façon de préserver les petites et moyennes entreprises du dumping social. Les

commentateurs brandissent souvent le faible taux de syndicalisation en France (entre 8 et 9 % de la population active), mais ils évoquent plus

rarement le fait que près de 90 % des salariés sont couverts par une convention collective, soit l’un des taux les plus élevés parmi les pays de

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Derrière l’objectif de renverser la hiérarchie des normes se cache la volonté de construire un cadre conventionnel qui ne s’applique qu’au

niveau de l’entreprise, afin de segmenter la production de règles, lieu de travail par lieu de travail. Nous en sommes encore loin ; mais un

mouvement a été enclenché depuis plus de trente ans. Les gouvernements et les législateurs ont commencé par autoriser des dérogations sur

la question de l’aménagement du temps de travail, en permettant la conclusion d’accords moins favorables aux salariés que les dispositions de

la convention collective de branche ou de la loi. Une accélération s’est produite avec la loi Fillon du 4 mai 2004 sur le dialogue social. Selon

cette dernière, « l’accord d’entreprise pourra déroger à l’accord de branche, sauf si [ce dernier] l’interdit explicitement (2) » . C’est toujours à

propos du temps de travail, mais aussi des conditions de licenciement, que le gouvernement de M. Manuel Valls cherche à étendre ces

dérogations.

M. François Hollande a encore amplifié cette décentralisation de la négociation, au point de renverser complètement la philosophie du droit

du travail et de le penser comme un droit avant tout protecteur pour les entreprises — et non pour les salariés. Cette offensive inédite de la

part d’un pouvoir qui se dit « socialiste » se double d’une volonté de remettre en question le rôle des syndicats dans la défense des salariés.

L’un des objectifs du projet de loi El Khomri est de les contourner partiellement — du moins certains d’entre eux. Un choix surprenant, alors

que la loi du 20 août 2008 sur la rénovation de la démocratie sociale a modifié en profondeur les critères de représentativité des syndicats

pour asseoir leur légitimité. Depuis son entrée en vigueur, en effet, chaque organisation doit rassembler 10 % des suffrages lors des élections

professionnelles pour être représentative dans l’entreprise et, avec d’autres éventuellement, 30 % pour signer un accord (lequel peut toutefois

Gerard CLEMENT Page 5 du 13 AU 18 MAI 2016 74890601508/06/2017

5

être contesté par des organisations totalisant 50 % des voix). La réforme a ainsi mis un terme à la pratique des accords minoritaires qui

pouvaient être acceptés par un syndicat peu implanté sur le lieu de travail mais bénéficiant de la « présomption irréfragable de

représentativité » (lire « Les syndicats représentatifs ») ; à lui seul, celui-ci pouvait engager l’ensemble des salariés. Depuis 2008, la capacité de

représentation et de négociation des syndicats dépend donc directement de leurs résultats électoraux.

Contourner les contestataires

Plusieurs dispositions de cette loi sont aujourd’hui mises en cause par le projet El Khomri. Il faut croire que la réforme de la représentativité

syndicale n’a pas satisfait toutes les attentes du Mouvement des entreprises de France (Medef) et de certains syndicats comme la

Confédération française démocratique du travail (CFDT), qui voulaient créer les conditions d’un essor de la négociation d’entreprise.

De fait, la première mesure d’audience nationale des syndicats, établie en 2013, ne s’est pas traduite par une disparition des « petites »

organisations, ni par la marginalisation des nouveaux venus dans le champ syndical, comme l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

et Solidaires. Au contraire : la réforme a facilité l’implantation des syndicats SUD (3) dans le privé, en les dispensant de batailler devant les

tribunaux pour défendre leur représentativité. En outre, des équipes syndicales qui s’opposent aux orientions des directions d’entreprise

peuvent tirer profit de ces nouvelles règles et construire des majorités aptes à faire capoter certains projets. Ainsi, la réforme de 2008 n’a pas

favorisé le dialogue social sur mesure, selon le bon vouloir de l’employeur, dont rêvaient certains de ses acteurs. D’où la volonté actuelle de

revenir sur le rôle des syndicats et sur leur capacité effective à représenter les salariés.

Le projet de loi El Khomri ressort l’arme du référendum pour l’offrir à des syndicats minoritaires qui souhaitent approuver un projet patronal.

Dans des entreprises où des coalitions syndicales rassembleraient plus de 50 % des suffrages aux élections professionnelles, un droit à

référendum est créé à l’intention des organisations plus « réformistes », qui pourraient passer outre la représentation sortie des urnes pour

sonder directement les salariés. Sous prétexte de rapprocher la négociation des salariés, le gouvernement cherche à contourner les forces

syndicales les plus contestataires.

Les partisans de ce mode référendaire suggèrent que, en dernière instance, les salariés prendront leurs responsabilités et décideront de tenir

compte (ou pas) des considérations sur la situation de l’entreprise, telle que l’employeur peut la présenter. Quoi de mieux que la démocratie

directe ? En réalité, une telle présentation fait l’impasse sur toute une série d’éléments.

Le fractionnement des enjeux, entreprise par entreprise, enferme les salariés dans des dilemmes cornéliens : perdre son emploi ou accepter

des baisses de salaire et une augmentation du temps de travail. Dès lors que le maintien de l’emploi est en jeu, on voit mal comment ils

pourraient voter librement quand le choix n’existe pas véritablement. Un exemple éloquent à cet égard : celui de l’usine Smart en Moselle.

En septembre 2015, pour faire pression sur les syndicats et obtenir leur signature, la direction a décidé d’organiser un référendum consultatif ;

56 % du personnel en emploi stable s’est prononcé en faveur d’un accord qui prévoyait un retour aux trente-neuf heures payées trente-sept

pour sauvegarder les emplois. La Confédération générale du travail (CGT) et la CFDT, qui recueillent à elles deux plus de 50 % des suffrages aux

élections professionnelles chez Smart, ont pu s’opposer à l’accord. Ce ne serait plus le cas avec la nouvelle loi.

Dans l’espace social qu’est l’entreprise, la liberté de décider à partir de la diffusion d’une information la plus complète possible et d’un débat

contradictoire n’existe pas. Le contrat de travail n’établit pas un rapport d’égalité entre un employeur et un salarié, mais une relation

asymétrique, de subordination. L’entreprise est loin de constituer un espace public exempt d’intimidations.

Au contraire, des pressions peuvent s’exercer pour inciter une organisation minoritaire à le proposer et pour orienter le vote des salariés (4).

En outre, la « communauté de travail » n’est en rien souveraine, pour utiliser la terminologie politique sur les formes démocratiques. Le

périmètre du corps électoral dépend des frontières juridiques de l’entreprise, et non de la réalité telle qu’elle existe sur un site donné. Le

processus de restructuration industrielle, les mouvements de rachats et de fusions ont mis en place des chaînes d’activité fortement éclatées,

fragmentées en de multiples entreprises (moyennes et petites) et insérées dans des réseaux de sous-traitance.

Pour reprendre l’exemple de Smart, il est significatif que les salariés intérimaires comme ceux des entreprises sous-traitantes, pourtant

concernés par les décisions sur l’aménagement du temps de travail, n’aient pas été consultés. On a vu en Italie comment, en organisant des

référendums à répétition qui mettaient en jeu la fermeture des sites, établissement par établissement, les dirigeants de Fiat ont réussi à casser

les acquis sociaux, à réduire l’influence des syndicats les plus combatifs et à empêcher tout mouvement de protestation à l’échelle du

groupe (5).

Enfin, le fait d’individualiser le vote à travers le référendum (un salarié, une voix) masque les inégalités de conditions de travail et de salaire au

sein même de l’entreprise — entre ouvriers et cadres, qui n’ont pas les mêmes intérêts. Il écarte des formes de représentation collective qui

permettent de faire exister la parole des dominés. Chez Smart toujours, 74 % des 385 cadres consultés ont approuvé l’accord, mais seulement

39 % des 367 ouvriers.

Même laissé à l’initiative syndicale, cet outil de démocratie directe demeure encastré dans une logique qui lui ôte une grande partie de son

sens : celle de l’entreprise, de la maximisation du profit, et non celle du travail entendu comme activité collective et coopérative (6).

Transformer en profondeur les conditions et les instruments des relations professionnelles en les enfermant dans l’entreprise vise à imposer

cette logique comme la seule possible et à vider de tout contenu critique l’idée d’une démocratie du travail — au travail.

Sophie Béroud

Maîtresse de conférences en science politique, université Lyon-II - Triangle.

(1) « Bilans & Rapports. La négociation collective en 2014 » (PDF), ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du

dialogue social, Paris, mai 2015.

(2) Direction de l’information légale et administrative du gouvernement, www.vie-publique.fr

(3) Pour « Solidaires, unitaires, démocratiques ». SUD est membre de l’union syndicale Solidaires.

(4) « Guillaume Gourgues : “Non, l’entreprise n’est pas un espace de dialogue serein” »,L’Humanité, Saint-Denis, 22 février 2016.

(5) Cf. Guillaume Gourgues et Jessica Sainty, « La négociation d’entreprise au piège du référendum. Les enseignements des nouveaux accords

d’entreprise des usines Fiat italiennes (2010-2011) », Sociologie du travail, vol. 57, no 3, Paris, juillet-septembre 2015.

(6) Cf. le débat autour du livre d’Isabelle Ferreras Gouverner le capitalisme ? Pour le bicamérisme économique (Presses universitaires de

France, Paris, 2012) dans SociologieS, mars 2016, https://sociologies. revues.org

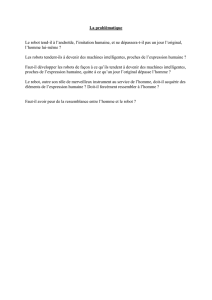

Au pays des chiffres et des robots

par Danielle Kaisergruber - 09 Mai 2016

Le robot a été (est encore ?) une figure de la science-fiction. C'est que le robot parle à notre imaginaire. Petit droïde ou

grand manipulateur avec des bras dotés d'une force gigantesque, il possède une forme physique, il occupe l'espace

rationnel et pensé de l'usine du futur, ou les espaces vierges et hostiles de la conquête spatiale. Il fait image.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%