Economie générale - R!L3S Développement

Cours d’Economie Générale

_____________________________________ _____________________

BTS Informatique de Gestion 1ere année Cours IFFA

1

Economie générale

Cours d’Economie Générale

_____________________________________ _____________________

BTS Informatique de Gestion 1ere année Cours IFFA

2

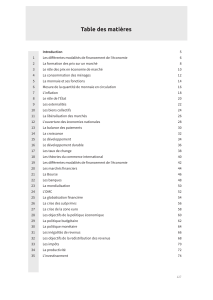

Sommaire :

1 ) Qu’est-ce qu’un bien ?

2 ) Classification des biens ( voir feuille )

C ) Rareté = Choix et sacrifice :

1 ) Une dotation particulière en ressources :

2 ) Les problèmes économiques fondamentaux :

3 ) Coût d’opportunité :

2 ) Rôle de l’économiste :

A ) Les difficultés rencontrées pour l’économiste :

1 ) L’économie est une science humaine ;

2) Difficile neutralité ;

B ) Ce qui est/Ce qui doit être ;

3 ) Méthode d’analyse

A ) Micro/Macro économie :

1 ) Approche micro-économique ;

2 ) Approche macro-économique ;

B ) Comptabilité Nationale :

1 ) Critique Keynésienne de la Micro ;

2 ) Rôle de Comptabilité Nationale ;

4 ) Différents courants :

A ) Le courant Libéral ( classique et néo-classique ) ;

1 ) L’efficacité de l’économie de marché ;

2 ) Limitation du rôle de l’état ;

3 ) En pratique ;

B ) Le courant MARXISTE :

1 ) La plus-value : fondement de la lutte des classes ;

2 ) Crise économique du capitalisme ;

C ) Le courant Keynésien :

1 ) Défaillances de l’économie de marché ;

2 ) Légitimation de l’intervention de l’état :

3 ) Keynes en pratique :

1 ) Qu’est-ce qu’un bien ?

Cours d’Economie Générale

_____________________________________ _____________________

BTS Informatique de Gestion 1ere année Cours IFFA

3

Un bien est tous éléments matériels ou non qui permet de satisfaire un besoin.

Un bien économique est un bien rare qui résulte d’un travail huma in et qui posséde

une valeur d’échange.

Un bien libre est un bien qui existe en quantité illimitée en principe disponible

gratuitement sans travail.

Remarque : Un bien n’est pas une ressource. Le bien c’est l’élément apte à satisfaire les

hommes. La ressource, c’est l’élément qui permet de produire le bien.

2 ) Classification des biens ( voir feuille )

C ) Rareté = Choix et sacrifice :

Confronter à la rareté, les individus doivent s’organiser et faire des chois, à fin

de résoudre les problèmes économiques. L’économie est donc le lieu où la

production de biens résulte de l’interaction constante entre les aspirations et les

ressources.

1 ) Une dotation particulière en ressources :

Il ressort que les possibilités de production d’un espace économique donné

dépendant prioritairement de sa dotation en ressources.

3 catégories de ressources :

- ressources naturelles ;

- ressources humaines ( le travail ) qui traduisent les capacités physiques et

intellectuelles que les membres d’une société peuvent mettre au service de

l’économie ( production ) ;

- ressources accumulé ( capitaux ). Ce sont les richesses produites utilisées

ou mises en réserves pour accompagner la production.

2 ) Les problèmes économiques fondamentaux :

Les économismes cherchent à résoudre 2 problèmes :

allocation des ressources : déterminer l’emploi des ressources entre les

différentes productions possibles ( qui produit ? et comment ? )

répartition des ressources ( pour qui ?) : ça consiste à déterminer quel sont les

agents économiques qui recevront les fruits de la reproduction.

Remarque : ces 2 problèmes amènent à distinguer 3 fonctions économiques :

La production ;

La répartition ;

La dépense ( consommation+investissement ) ;

3 ) Coût d’opportunité :

Cours d’Economie Générale

_____________________________________ _____________________

BTS Informatique de Gestion 1ere année Cours IFFA

4

La rareté nous oblige à renoncer à certains objectifs de productions aux profits

d’autres. Produire plus d’un bien implique que l’on produise moins d’un autre, on

parle alors de coût d’opportunité. Ici l’analyse économique apparaît comme « la

science des choix », chaque société est confrontée à des arbitrages sur la manière

d’utiliser les ressources rares et de les répartir entre les participants.

Ces problèmes et ces questions supposent préalablement l’existence d’un mode

d’organisation économique ( système économique ).

2 ) Rôle de l’économiste :

l’économie est une science sociale qui fait appel à de multiple concept

(sociologie, culture, politique).

A ) Les difficultés rencontrées pour l’économiste :

1 ) L’économie est une science humaine :

L’homme en tant qu’objet d’étude pose problèmes de formalisation. En

conséquence, l’économiste ne peut que dresser des hypothèses de comportement.

2) Difficile neutralité :

Vis à vis des faits économiques, il est souvent difficile de faire abstraction de

ses préjugés (politique, morale,…). La distinction entre le jugement de fait et de

valeur fonde la séparation que l’on fait entre l’économie positive et normative.

B ) Ce qui est/Ce qui doit être :

L’approche positive analyse et décrit les faits économiques tel qu’il existe. Ici,

on étudie les moyens à mettre en œuvre. C’est une démarche scientifique qui tend à

vérifier les hypothèses émises confrontées aux faits.

L’approche normative est une analyse prospective qui consiste à rechercher ce

que seraient les faits si on adoptait une politique économique différente.

Cette tâche est plutôt du domaine politique puisqu’il s’agit de définir la meilleur

situation à atteindre.

3 ) Méthode d’analyse

A ) Micro/Macro économie :

Les économistes néo-classiques privilégient la micro-économie. Alors que les

Keynésiens privilégient la macro-économie.

Cours d’Economie Générale

_____________________________________ _____________________

BTS Informatique de Gestion 1ere année Cours IFFA

5

1 ) Approche micro-économique :

Cela consiste à expliquer les phénomènes économiques à partir de l’analyse

des comportements individuels des producteurs, des consommateurs et de leurs

interactions sur les marchés ( date de 1870, auteurs : WALRAS( fr ), MENGER

(Autriche), JEVONS (GB) ).

2 ) Approche macro-économique :

Cela consiste à rendre compte des phénomènes économiques en construisant

des quantités globales ( appelé Agrégats, calculs pour savoir que fait les individus ).

Il s’agit d’analyser la consommation, le producteur non pas en tant que tel mais à

travers la consommation ou la production ( date 1936 : analyse proposée par

KEYNES )

B ) Comptabilité Nationale :

Les compta nationales sont critiquées par KEYNES notamment sur le fait du

manque de fiabilités des informations disponibles et exprimées par les agents

économiques.

1 ) Critique Keynésienne de la Micro :

Selon Keynes, l’analyse micro est insuffisante car elle peut conduire à des

« erreurs », selon lui les décisions individuelles supposées rationnel pour les néo-

classiques ne sont pas nécessairement l’expression de résultats globaux satisfaisants.

Les équilibres économiques ne sont pas spontanés ( plein d’emplois, la croissance,

inflation ), pour les atteindre, il est nécessaire que l’état dispose de données globales

et chiffrées de l’économie nationale.

2 ) Rôle de Comptabilité Nationale :

Elle poursuit l’objectif de rendre compte aussi exactement que possible des

actions économiques effectuées par les agents ( production, consommation,

investissement,…). L’INSEE (Institue Nationale des Statistiques et des Etudes

Economiques )établie les comptes de la nation.

4 ) Différents Courants :

A ) Le courant Libéral ( classique et néo-classique ) :

Tous les auteurs partagent les idées selon laquelle l’initiative individuelle est

la plus à même de permettre la réalisation de l’intérêt général ( bien être collectif ).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%