Les formes en –ant

Envoyé par Isabelle.

LES FORMES EN –ANT

Les formes en –ant, réparties entre participes présents et gérondifs, sont des formes non personnelles

du verbe (ne subissant aucune variation en personne dans leur morphologie) et non temporelles

(inaptes à situer le procès dans la chronologie, mais peuvent exprimer une chronologie relative).

Tout comme l’infinitif est la forme nominale du verbe, car il peut assumer toutes les fonctions du nom,

le participe présent est la forme adjectivale du verbe car il peut tenir le rôle d’un adjectif qualificatif et le

gérondif en est la forme adverbiale, car il peut caractériser un verbe ou d’autres constituants à la

manière d’un adverbe complément circonstanciel.

Ces deux formes ont une double nature : elles sont capables de se comporter comme des adjectifs et

des adverbes mais conservent leurs prérogatives verbales :

-possibilité de régir des compléments du verbe (complément d’agent, d’objet ou circonstanciel) : quittant

la route soudainement, la voiture a fait des tonneaux

-possibilité d’être suivi d’un attribut : en restant calme, tu ouvres la porte

-possibilité de supporter la négation verbale à deux éléments : ne croyant plus à son succès, il renonça à écrire

Ces deux modes, en tant que formes verbales, expriment un procès, c'est-à-dire une action soumise à

une durée interne. Ce procès présuppose nécessairement un support : l’être ou la chose qui est déclaré le

siège du procès. Aucun des deux modes ne peut cependant dater le procès : chacun dépend de

l’indication extérieure que donne le verbe principal et tire sa coloration temporelle du contexte. Aucun

n’a donc de valeur temporelle.

En revanche, le gérondif et le participe présent possèdent une valeur aspectuelle de non-accompli à la

forme simple : le procès est envisagé à l’intérieur de son déroulement, sans que soient prises en compte

les limites, sans que l’on puisse en distinguer le début ou la fin (aspect sécant). A la forme composée, ces

formes indiquent que le procès est accompli et renseignent sur l’état nouveau résultant de cet

achèvement : La pluie tombant, je ne sors pas. (aspect inaccompli) # La pluie ayant cessé, j’ai fini par sortir un peu.

(aspect accompli)

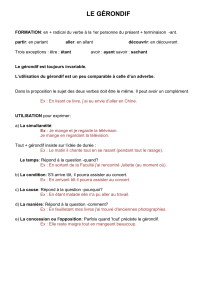

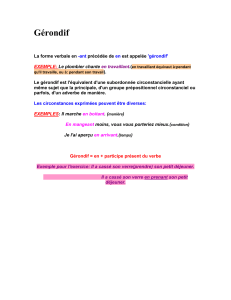

I – LE GERONDIF

Le gérondif se forme à partir du participe présent précédé du mot en, parfois renforcé par l’adverbe tout,

qui insiste sur la simultanéité des procès. Originellement préposition à valeur temporelle (du latin in), en

a perdu son statut de préposition pour ne plus garder qu’un rôle purement morphologique

d’identification en français moderne. On l’appelle indice du gérondif.

Jusqu’au 18ème siècle, le gérondif pouvait se forger sans l’indice en, ce qui rend sa distinction d’avec le participe

présent difficile. Le français garde des traces de cet état ancien de la langue dans des tours figés (chemin faisant,

tambour battant, argent comptant). Après des verbes de mouvement, certains auteurs contemporains continuent de

refuser la distinction nette entre gérondif et participe, en employant le gérondif sans son indice : Anna chante, quand

Henri vient portant un seau d’eau. On est à la frontière entre deux analyses : participe présent qualifiant le sujet,

gérondif complétant le verbe conjugué.

Le gérondif est invariable en personne et en nombre.

Le support du gérondif doit se confondre avec le sujet du verbe principal dans la langue moderne : en

sortant, Pierre m’a vu critère de co-référentialité. La langue classique admettait les entorses à ce critère,

d’où des formules comme l’appétit vient en mangeant ou la Fortune vient en dormant, dans lesquelles le support

du gérondif est un autre actant que le sujet.

Le gérondif évoque un procès simultané à celui qui est désigné par le verbe principal. Il possède une

forme active et passive : en aimant, en étant aimé et une forme composée forgée à partir du participe passé :

en ayant aimé, en ayant été aimé, qui évoque un procès accompli, donc antérieur au procès principal.

Complément circonstanciel adjoint ou adverbial, il modifie la phrase entière et est assez mobile, ce qui

confirme sa fonction circonstancielle. Il conserve toutefois sa dimension verbale. Il peut revêtir diverses

valeurs logiques, selon le contexte

a)

c c adjoint de temps

conforme à l’étymologie de en, qui marque la simultanéité des procès

b)

c c adjoint de hypothèse

Ex : en ayant travaillé plus sérieusement, tu aurais réussi.

c)

c c adjoint de concession

Ex : tout en sachant la vérité, il ne parlera pas.

d)

c c adjoint de cause ou moyen

Ex : en baissant ses prix, il a gagné des parts de marché.

e)

c c adjoint de manière

Ex : elle travaille en fichant ses cours.

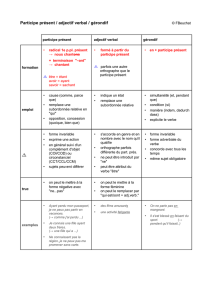

II – LE PARTICIPE PRESENT

Il se forme sur le radical verbal suivi de la désinence –ant : fatigu-ant, excell-ant.

Le participe présent est invariable en genre et en nombre dans la langue moderne, ce qui n’a pas toujours été le cas

historiquement et qui se manifeste dans des locutions figées et archaïques comme « les ayants droit », « toutes affaires

cessantes », dans lesquelles subsistent les vestiges des accords jadis autorisés. Jusqu’en 1679, le participe s’accorde en

nombre, et parfois même en genre. C’est pour le distinguer de l’adjectif verbal que l’Académie décrète en 1679 son

invariabilité.

Le participe possède un sens verbal, car il évoque un procès. Il indique la concomitance des procès. Il

doit être obligatoirement rattaché à un support nominal et ne peut s’employer seul.

1 – Emploi verbal : centre de proposition subordonnée participiale

Le participe est le pivot d’une proposition subordonnée participiale. Son rôle est comparable à celui du

verbe conjugué. Il est prédicatif, c'est-à-dire qu’il apporte une information autonome qui s’applique à un

thème, son support nominal. Le support nominal n’assume aucune autre fonction dans la phrase (la pluie

tombant, je reste à la maison).

La proposition est autonome par rapport à sa principale, ce que traduit son détachement typographique

(virgule, tirets, parenthèses) et sa mobilité. C’est une proposition subordonnée circonstancielle qui revêt

plusieurs valeurs logiques en fonction du contexte.

a)

proposition participiale circonstancielle de temps

Ex : l’été finissant, nous reprîmes l’école

b)

proposition participiale circonstancielle de cause

Ex : la pluie tombant à verse, ils ne sortirent pas ce soir-là

c)

proposition participiale circonstancielle hypothétique/concessive

Ex : Dieu aidant, tu réussiras

2 – Emploi adjectival

Le participe apporte une information comparable à celle qu’ajoute l’adjectif. Il est facultatif à son support

nominal, qui occupe une autre fonction syntaxique dans la phrase. Le participe occupe les diverses

fonctions de l’adjectif, tout en gardant ses prérogatives verbales :

a)

épithète liée au nom

Ex : la pluie tombant sur le toit fait un bruit agréable

b)

épithète détachée du nom

Ex : travaillant sans cesse, Pierre devrait réussir

c)

attribut de l’objet, avec des v.transitifs attributifs

Ex : je la trouvais lisant un livre

3 – Les dérivations impropres : changements de catégorie

Le participe présent, sans changer de forme, quitte sa classe d’origine pour entrer dans une autre

catégorie grammaticale par dérivation impropre.

a)

substantivation

Ces substantifs varient en nombre, voire en genre, et doivent, pour occuper la fonction de sujet, être

précédés d’un déterminant : les passants, la commerçante.

b)

l’adjectif verbal

L’ancien participe présent, devenu adjectif à part entière, perd toutes ses prérogatives verbales (ne régit

plus de compléments) ; il est variable en genre et en nombre et peut prendre les marques du degré : une

maison très accueillante, une rue commerçante. L’adjectif verbal peut se différencier du participe présent par un

écart orthographique : fatigant, excellent, intrigant…

c)

mots invariables

Prépositions ou adverbes issus de participes (durant, cependant) dont la liste est aujourd’hui close. Ces

changements de catégorie se sont produits à date assez ancienne.

1

/

3

100%