OCR Document

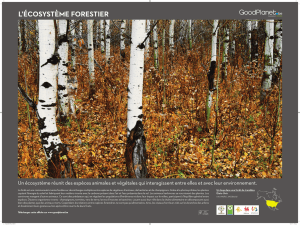

Organisation fonctionnelle d’un écosystème

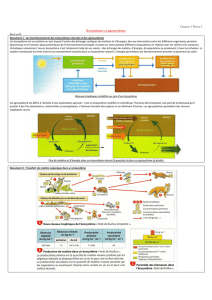

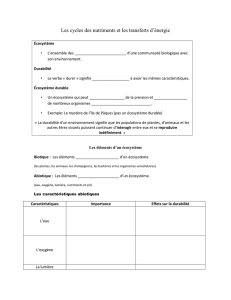

Tout écosystème comporte un ensemble d'espèces vivantes qui peuvent êtres répartis en trois groupes,

selon les modalités de leur nutrition. Les plantes chlorophylliennes, capables de réaliser la photosynthèse,

qui se satisfont d'éléments minéraux pour synthétiser les substances biochimiques indispensables à leur

croissance et à leur reproduction, sont de ce fait dénommées autotrophes (étymologiquement: qui se

nourrit lui-même). L'ensemble des végétaux autotrophes d'une communauté (ou du phytoplancton dans les

biotopes aquatiques) représente les producteurs de l'écosystème, terme d'ailleurs impropre

. car leur fonction consiste avant tout en une transformation d'énergie lumineuse en énergie _ chimique.

! Par ailleurs, un écosystème renferme toujours un ensemble d'organismes hétérotrophes, _ lesquels

exigent pour leurs besoins trophiques la présence de matières organiques. Ces derniers présentent une

activité métabolique largement complémentaire de celle des autotrophes.

'! On distingue deux catégories d' hétérotrophes. Celle des consommateurs correspond _ aux animaux. Ces

derniers possèdent un régime alimentaire macrophage: ils ingèrent _ des aliments figurés, soit végétaux

(herbivores) soit animaux (carnivores). L'autre caté_ gorie est constituée par les décomposeurs. Ce sont

des micro-organismes ou des végétaux i_ pluricellulaires de petite taille: bactéries et champignons. Les

décomposeurs sécrètent _ des substances enzymatiques qui dissolvent les matières organiques mortes, les

excréta des animaux et d'autres détritus (digestion extracellulaire) et absorbent les lysats qui résultent de

l'action de leurs exoenzymes. Comme ils présentent en outre une activité physiologique intense,

caractérisée par un métabolisme beaucoup plus rapide que celui des autres hétérotrophes, ils réalisent une

prompte minéralisation des déchets organiques, lesquels sont ainsi recyclés et réutilisés par les

producteurs.

Un lac (figure 1.38) constitue un exemple fort illustratif d'écosystème:

- le biotope lacustre est la résultante de sa localisation géographique, des conditions

climatiques propres à ce dernier, de la nature géologique de son substrat, enfin des

caractéristiques physico-chimiques de ses eaux;

- la biocœnose lacustre correspond à l'ensemble de la communauté vivante aquatiques: plantes macrophytes

(Roseaux, Nénuphars, par exemple), algues microscopiques du phytoplancton; microcrustacés (Daphnies,

Copépodes, par exemple) et Rotifères du zooplancton, poissons herbivores et carnivores, bactéries

hétérotrophes et champignons saprophytes des eaux et des sédiments.

Le seul flux d'énergie entrant est constitué par le rayonnement solaire qui est converti

en matière vivante et donc en énergie biochimique par le phytoplancton et les macrophytes aquatiques

grâce aux sels minéraux dissous dans l'eau. Cette matière vivante et l'énergie qu'elle renferme sont ensuite

incorporées dans les «chaînes alimentaires» de consommateurs : plancton, poissons herbivores et

prédateurs. Enfin, les micro-organismes (bactéries et champignons) contenus dans les eaux et les couches

superficielles des sédiments décomposent et minéralisent la matière organique après la mort des végétaux

et des animaux aquatiques.

Il résulte de ces liens trophiques dans un écosystème que les relations énergétiques entre ces trois

catégories sont toujours univoques, et vont toujours dans le sens:

autotrophes --hétérotrophes

ou de façon plus complète:

autotrophes -consommateurs -décomposeurs

de sorte que le schéma d'écoulement de l'énergie dans un écosystème correspond toujours à un modèle

thermodynamiquement ouvert (figure 1.39).

Les trois catégories précédentes d'organismes se rencontrent dans tous les écosystèmes. Elles

constituent, sur le plan écologique, les trois «règnes» fonctionnels de la nature, caractérisés chacun par un

type de nutrition et le recours à une source d'énergie particulière. L'un des domaines les plus originaux de

l'écologie, par rapport aux autres sciences biologiques, est celui de l'étude des relations obligatoires,

qu'elles soient causales ou d'interdépendance, entre les trois catégories d'êtres vivants que renferme

chaque biocœnose.

L'écosystème constitue en définitive l'unité structurale de base de la biosphère. Chacun couvre une

surface terrestre ou océanique dans laquelle règnent les conditions homogènes, quelle que soit son

étendue. Ses dimensions peuvent se chiffrer en ares ou en milliers de kilomètres carrés, - en épaisseur, ils

peuvent occuper quelques centimètres (sols désertiques), des dizaines de mètres (forêts ombrophiles

tropicales), voire des kilomètres (milieu océanique).

1

/

3

100%