Histoire politique et constitutionnelle de la France depuis 1789 est

Histoire politique et constitutionnelle de la France depuis 1789 est très mouvementé avec

une succession de régimes. La France a appliqué 15 constitutions (ce qui est relatif car certains

textes ne sont que des révisions constitutionnelles donc serait plutôt de l’ordre de 11-12

constitutions). La France a par ailleurs connu 6 régimes provisoires (le gouvernement

révolutionnaire montagnard, consulat provisoire, …). A côté de cela, on constate qu’il y a eu en

plus 5 projets de constitutions officiellement rédigés et qui sont restés sans suite comme le projet

girondin, la constitution de 1793 (approuvé au référendum donc bien une constitution et non un

projet).

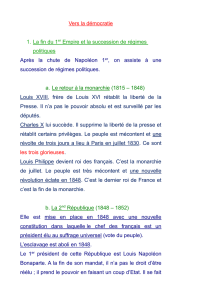

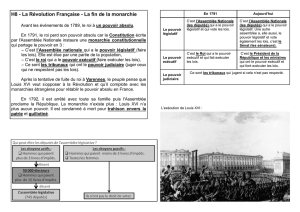

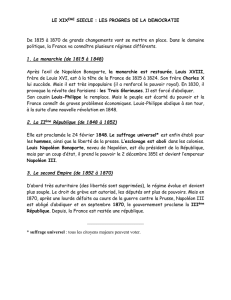

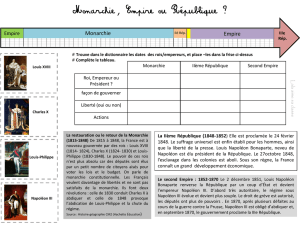

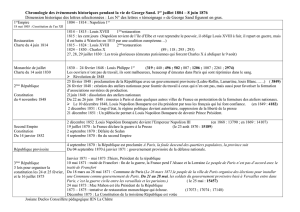

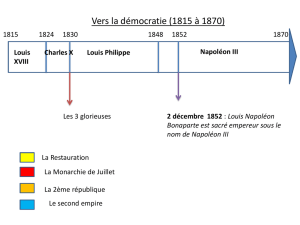

Au-delà des changements fréquents, l’histoire politique et constitutionnelle peut se

scinder en deux périodes de durées très inégales : de 1789 à 1830 pour la première période : c’est

celle de l’émergence des trois grandes traditions politiques et constitutionnelles françaises à

savoir la tradition révolutionnaire, la tradition césarienne et la tradition parlementaire. La

seconde période est celle qui va de 1830 à nos jours : elle est celle du développement et des

synthèses des trois grandes traditions formées auparavant.

1789 à 1799 = émergence de la tradition révolutionnaire

1799 à 1814 = émergence de la tradition césarienne

1814 (=la restauration) à 1830 = période parlementaire; 1879 = enracinement de la

tradition républicaine en France.

Bibliographie : - manuel de fredric bouche : manuel d’histoire politique de la France

contemporaine - PUF collection droit fondamental

- manuel de marcel morabito : histoire constitutionnelle de la France

1789-1958

Chapitre 1 : La Restauration 1814-1830

Pour comprendre pourquoi et comment débute en 1814 la restauration, il faut opérer un

bref retour en arrière. Sous le consulat et le premier empire de 1799 à 1814, quasiment tous les

pouvoirs étaient entre les mains de Napoléon. Si Napoléon détenait « les pleins pouvoirs » c’est

parce qu’il bénéficiait d’une légitimité populaire supérieure par le biais des plébiscites qui

scellaient un pacte entre le peuple en principe seul souverain à qui était délégué toute l’autorité

(la problématique d’un point de vue constitutionnelle était là). Si la France a accepté la dictature

de Napoléon c’est parce qu’il incarnait l’homme providentiel qui promettait la paix après

plusieurs années d’anarchie révolutionnaire. Sur le plan intérieur Napoléon a réussi au-delà des

espérances : il a rétabli l’ordre, il a réconcilié les français entre eux du moins en apparence, il a

jeté les bases d’une nouvelle société (notamment avec le code civil de 1804) et a posé les

fondements d’un état moderne et puissant (que les régimes successif ont essayé de conserver

d’ailleurs). En revanche, sur le plan extérieur, Napoléon a faillit (et c’est là tout le problème). On

peut constater que Napoléon a conclut au début du consulat la paix avec les puissances

étrangères avec lesquelles la France était en guerre depuis avril 1792 mais cette paix est restée

éphémère car Napoléon s’est ensuite lancé dans une insatiable guerre de conquête de l’Europe.

Tant que Napoléon est victorieux et que ses victoires sont bénéfiques à la France, les français

supportent la guerre tant bien que mal. Le problème est qu’à partir du moment où la situation

change, que Napoléon connaît ses premières graves défaites militaires il perd du même coup sa

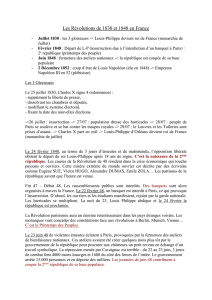

légitimité. Ce revirement commence avec la terrible retraite de Russie durant l’hiver 1812-1813.

Après cette catastrophe d’un point de vue militaire, les troupes françaises sont contraintes de

reculer devant les armées levées par toute l’Europe coalisée. On se retrouve dans la situation du

un contre tous avec une « grande armée qui se réduit »; Au terme de ce processus, la France est

envahie et ce qui est une première, ce qu’on avait évité sous la Révolution, Paris doit capituler le

30 mars 1814. Pour éviter que Paris ne soit rasé, les autorités parisiennes préfèrent capituler.

Pour faire face au désastre et calmer la haine des gouvernement étrangers à l’égard de Napoléon,

le Sénat emmené principalement par Taléran (ancien ministre des affaires étrangères de

Napoléon) prend alors l’initiative de prononcer la déchéance de l’empereur le 2 avril 1814. Cette

déchéance votée par le Sénat est suivi par le corps législatif deux jours plus tard, le 4 avril 1814.

Napoléon prend acte de sa perte de légitimité et abdique sans conditions le 6 avril 1814. Dès lors,

le Sénat estime que la seule solution politique viable (situation de vacance du pouvoir voir de

vacance du régime politique) consiste à rappeler au pouvoir l’ancienne dynastie des bourbons :

commence alors la Restauration. Ce mot Restauration cache des choses diverses : le régime

connu sous le nom de Restauration se divise lui-même en deux restaurations qui sont de durée

très inégale. Il y a la première restauration qui va d’avril 1814 jusqu’à mars 1815 et il y a ensuite

ce que l’on appelle la seconde restauration qui elle va de juillet 1815 à juillet 1830. Ces deux

périodes sont entrecoupées par l’épisode qualifié des « cents jours » durant lequel Napoléon fait

un retour éphémère.

Section 1 : La première restauration d’avril 1814 à mars 1815

Avant même l’abdication de Napoléon du 6 avril 1814, le Sénat dès le 1er avril

1814 désigne un gouvernement provisoire de 5 membres conduit par Taléran et assisté par des

ministres. Parallèlement, le jour même, le 1er avril, le Sénat décide d’élaborer une nouvelle

constitution. Après quelques jours de travail constituant le Sénat adopte le 6 avril 1814 un

projet de « constitution sénatoriale ». Ce projet est ensuite approuvé le lendemain, le 7 avril 1814

par le corps législatif. Le Sénat espère imposer ce projet à celui qu’il appelle comme nouveau roi

c’est-à-dire Louis de France, comte de Provence, premier successible de la dynastie des

Bourbons en tant qu’aîné des frères survivants de Louis XVI.. Le problème c’est que ce Louis de

France refuse le projet sénatorial et promulgue à la place sous le nom de Louis XVIII une

nouvelle constitution sous la forme d’une charte datée du 4 juin 1814. Compte tenu d’un

contexte instable, la première Restauration fondée d’un point de vue constitutionnelle sur cette

charte du 4 juin 1814 va être un régime de très courte durée.

§1 : Le projet de constitution sénatoriale du 6 avril 1814

Le projet sénatorial est un texte très court de 29 articles. Ce projet établit

une monarchie constitutionnelle inédite va rester sans suite immédiate car le futur Louis XVIII

ne va pas l’accepter.

A°) La monarchie constitutionnelle établie par le projet de constitution sénatorial

Ce projet est extrêmement déterminant pour l’avenir et va poser par la

suite très largement les bases de ce qu’est la monarchie constitutionnelle pour l’avenir : vont

être mis sur le papier des mécanismes qui vont être reproduit par la suite.

Le projet sénatorial instaure un régime (une monarchie constitutionnelle)

fondé sur les grands principes constitutionnelles révolutionnaires nés en 1789 (qu’on retrouve

dans la constitution de 1791) à savoir les principes de souveraineté nationale, de représentation,

de séparation des pouvoirs et de primauté de la loi. Le principe essentiel est celui de souveraineté

nationale (la question va porter sur qui est souverain ?, pour le projet de constitution c’est la

nation ou le peuple qui est souverain). Louis de France est appelé sur le trône par la seule volonté

libre du peuple français c’est-à-dire non pas en vertu d’un quelconque droit dynastique ou divin.

Le séna précise dans le projet que Louis de France ne peut devenir roi que s’il accepte et prête

serment de respecter la constitution (dans la même logique que 1791 : un roi représentant la

nation). Le projet prévaut in fine que cette constitution ne peut entrer en vigueur que si elle est

acceptée par le peuple par référendum. Ce projet ne contient pas de déclaration de droit comme

les constitutions révolutionnaires mais consacre cependant à la place de manière désordonnée

mais déterminante pour l’avenir toute une série de droits civils conçus comme des libertés

publiques en particulier l’égalité civile, la sûreté individuel, la liberté et en particulier les libertés

d’opinion et d’expression. S’agissant de l’organisation des pouvoirs constitués, le projet

sénatorial essaie pour la première fois dans notre histoire constitutionnelle d’instituer un régime

relativement équilibré même s’il y a une certaine prééminence de l’exécutif avec un partage des

pouvoirs entre un roi et un parlement bicaméral.

1°) La relative prééminence du roi

a°) Le statut du Roi

Dans la perspective du principe de souveraineté nationale,

le Roi porte le titre qu’il portait au début de la Révolution de « roi des français » et non celui de

Roi de France dans la mesure où il est seulement le représentant de la nation (pas question ici

d’élu de Dieu). Le roi bénéficie d’une indépendance statutaire : tout d’abord, sa personne est

inviolable et sacrée ce qui implique qu’il est irresponsable et plus globalement intouchable.

Ensuite indépendance, parce que l’accession au trône a lieu conformément à l’ancienne loi de

masculinité (primogéniture et éventuellement collatéral) qui place théoriquement la royauté à

l’abri de tout aléa politique.

b°) Les attributions du roi

Le roi dispose de larges pouvoirs : En premier lieu,

s’agissant de la fonction législative, le roi a d’une part un droit d’initiative et d’autre part un droit

de sanction qui est un véritable droit de veto absolu qui permet au roi d’accepter ou non les lois

votées par le parlement. En second lieu, le Roi a le monopole du pouvoir exécutif. Le projet

n’apporte aucune précision supplémentaire sur ce point, il n’entre pas dans le détail. Le roi

participe à la fonction judiciaire d’une part par son pouvoir de nomination des magistrats et

d’autre part par son droit de grâce. Le Roi pour exercer tous ses pouvoirs est assisté de ministres

: le projet est quasiment silencieux sur les ministres : il prévoit seulement que les ministres

peuvent être membres du parlement (innovation constitutionnelle), que tous les actes du roi sont

obligatoirement contresignés par un ministre, que les ministres sont responsables du contenu des

actes qu’ils signent.

Les pouvoirs du roi sont simplement limités par l’existence

d’un parlement bicaméral placé dans une position de relative subordination.

2°) La relative subordination du parlement bicamérale

Le parlement est conçu en parti sur le modèle anglais. Ce

parlement est composé d’un Sénat qui est une chambre haute de type aristocratique et est

composé également d’un corps législatif chambre basse sensé représenter les citoyens.

a°) Le statut du sénat et du corps législatif

Le sénat est composé d’un nombre de sénateurs

compris entre un minimum de 150 et un maximum de 200. Les sénateurs dit « actuels »

c’est-à-dire ceux qui sont en fonction le 6 avril 1814, sont maintenus. Au-delà de ceux qui sont

maintenus, les sénateurs sont nommés par le Roi. Les sénateurs sont non seulement inamovibles

mais héréditaires parce que le titre de sénateur se transmet de père en fils par ordre de

primogéniture masculine (si pas de fils survivant, il faut en renommer un autre). Il n’y a aucune

condition pour devenir sénateur, il y a juste une limite : pour entrer et délibérer au Sénat il faut

être majeure c’est-à-dire avoir au moins 21 ans. On voit que le Sénat bénéficie d’une

indépendance statutaire totale ce qui n’est pas le cas en revanche de l’autre assemblée, le corps

législatif.

Le nombre de députés au corps législatif n’est pas

précisément fixé. Le projet prévoit seulement que chaque département envoie au corps législatif

le même nombre de députés qu’il y envoyait sous l’empire. Le sénat ignore qu’elles vont être les

frontières de la France. Au-delà du problème du nombre, le projet ne prévoit curieusement

aucune condition pour devenir député, même pas une condition d’âge. Ce que précise le projet

autrement est que le mandat est de cinq ans. Les députés sont élus par des collèges électoraux de

départements et d’arrondissements conformément aux Senatus Consult du 4 août 1802 et du 18

mai 1804. Cependant, la grande nouveauté est que les collèges électoraux ne se contente plus de

présenter des candidats mais élisent directement les députés (les députés bénéficient donc d’une

légitimité populaire). Le projet maintient les « députés actuels » et prévoit que les premières

élections législatives auront lieu pour la session de 1816. Les sessions du corps législatif

commencent de droit chaque année le première octobre. Certes il y a des sessions qui ont lieu

de droit mais on remarque que le corps législatif peut être ajourné et même dissout par le Roi (ce

qui est un manque d’indépendance). C’est la première fois que le droit de dissolution est donné à

l’exécutif dans un texte constitutionnel français (apparut sous l’empire mais c’est le Sénat qui

l’avait). En cas de dissolution, pour éviter une élimination pure et simple du corps législatif, un

nouveau corps législatif doit être élu dans les trois mois de la dissolution. D’un point de vue

statutaire, le sénat et le corps législatif sont dans des situations très différentes. En revanche, on

peut constater que les attributions de ces deux organes sont analogues.

b°) Les attributions du sénat et du corps législatif

Le sénat et le corps législatif ne participe ni à la fonction exécutive ni à la fonction judiciaire.

Les deux assemblées ont la même prérogative essentielle de participer à la fonction législative.

Elles ont toutes les deux le droit d’initiative législative concurremment au roi et elles ont

également toutes les deux le libre droit de discussion et de vote des lois. Un texte doit être voté

dans les mêmes termes par les deux assemblées (ce qui implique des navettes) et doit être

obligatoirement revêtu de la sanction royale ce qui constitue une importante limite au pouvoir

législatif du Sénat et du corps législatif.

On voit que le projet sénatorial s’efforce de trouver un

équilibre relatif entre les corps constitués tout en faisant la part belle au Roi.

B°) L’échec du projet de constitution sénatorial

Le projet sénatorial rencontre immédiatement l’hostilité de l’opinion

publique. Et c’est d’ailleurs assez surprenant parce que paradoxalement ce ne sont ni les bases ni

l’organisation des pouvoirs prévue par le texte qui pose problème. Elle trouve son origine dans

certaines dispositions que l’on peut qualifier d’indécente relatives au Sénat : ce qui choque c’est

que les sénateurs actuels se maintiennent en s’offrant l’inamovibilité et l’hérédité. Ce qui choque

également c’est que le projet prévoit que ce que l’on appelle les dotations et les senatorori

(domaines fonciers donnés aux sénateurs les plus dévoués sous l’Empire) seront conservé aux

sénateurs actuels à l’exclusion de ceux qui seront nommés par la suite sénateur. L’opinion

publique a l’impression que les sénateurs qui ont approuvé le projet ont cherché avant tout à se

garantir une situation confortable. Le régime qu’il mettait en place était reçu assez favorablement

par l’opinion publique s’il n’y avait pas eu ses dispositions. L’avenir du projet sénatorial dépend

fondamentalement de celui qui est appelé au trône (parce qu’on ne demandait pas véritablement

son avis à l’opinion publique).

Louis de France, qui se fait déjà appelé Louis XVIII (comme s’il était roi)

rentre en France pour la première fois depuis 1791 le 24 avril 1814. Celui qui se fait appelé

Louis XVIII adresse son premier message aux français par la déclaration dite de « Saint-Ouen »

du 2 mai 1814. Louis XVIII rejette clairement le projet sénatorial. Pour justifier son refus, Louis

XVIII insiste sur les lacunes du à la précipitation dans laquelle le projet sénatoriale a été rédigé.

Les véritables raisons du rejet ne sont pas exprimées mais elles sont faciles à comprendre. Louis

XVIII n’accepte pas d’être considéré comme le simple représentant de la nation car il estime (il

ne le dit pas…) être roi en vertu de son droit dynastique et divin (c'est-à-dire pour des

fondements qui n’ont rien à voir avec le projet sénatoriale). Le roi n’admet pas non plus que ses

dynasties soient limités telles qu’elles le sont par le projet. Toutefois, la déclaration de

Saint-Ouen ne se prononce par pour autant en faveur d’un retour pur et simple aux principes de

l’ancien régime car Louis XVIII a conscience qu’il doit faire des concessions s’il veut se faire

accepter du pays. Aussi Louis XVIII promet dans sa déclaration d’adopter une constitution

libérale sur es bases analogues à celles du projet sénatorial et avec la collaboration du Sénat et du

corps législatif qui sont maintenus jusqu’à la promulgation de la nouvelle constitution.

§2 : La charte du 4 juin 1814

Louis XVIII conformément à sa promesse de Saint Ouen désigne le 18 mai 1814

une commission chargée de rédiger une nouvelle constitution. Cette commission comprend neuf

sénateurs et neufs députés assistés de trois commissaires royaux et sous la présidence de celui

que l’on appelle à l’époque le chancelier d’Ambray, proche du roi et nouveau ministre de la

justice. Est effectué très rapidement, en quinze jours, et il est essentiellement l’œuvre des trois

commissaires royaux. Le 4 juin 1814, la nouvelle constitution est présentée publiquement

devant les membres du Sénat et du corps législatif auxquels s’ajoutent de nombreux diplomates

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

1

/

65

100%