article - Mathématiques et histoire, EHESS

Alain Bernard - IUFM de Créteil et Centre Alexandre Koyré et Christine Proust -

REHSEIS

La question des rapports entre savoir et enseignement dans l’antiquité.

Introduction – Que peut-on désigner par « savoirs de référence » et « savoirs enseignés »

dans les traditions scientifiques de l’antiquité, et quelle est leur interaction ? Si cette question

paraît a priori claire et dénuée d’ambiguïté, elle repose néanmoins sur deux présupposés

implicites. Le premier est que ces deux catégories sont par elles-mêmes intemporelles et

qu’elles ne demandent qu’à être spécifiées pour la période qui nous intéresse (l’antiquité). Le

second est que cette spécification ne pose pas par elle-même de problème, la question portant

plutôt sur l’interaction entre les deux.

Or ces deux présupposés ne vont pas de soi pour les historiens de cette période, dans la

mesure où ils ne donnent pas toujours les meilleures clés pour l’interprétation des sources

historiques dont nous disposons. Les catégories mobilisées pour cette interprétation ne sont

pas en effet déterminées a priori et ne sont pas non plus indépendantes d’un contexte

historique. Au contraire, elles ne sont choisies qu’en fonction de l’aide qu’elles apportent à

une meilleure compréhension des sources ; de plus elles sont en général définies à partir d’un

contexte historique qui paraît pertinent. D’un point de vue historien, il est donc plus pertinent

de formuler une question un peu différente : la documentation parvenue jusqu’à nous

concernant les savoirs antiques permet-elle de délimiter et de distinguer dans les traditions de

l’antiquité des savoirs de référence et des savoirs enseignés, puis de juger de leur interaction

mutuelle ? Cette dernière question en cache une autre : cette documentation est-elle bien

comprise quant on fait appel aux catégories de ‘savoir savant’ et de ‘savoir enseigné’ ? A

défaut, à quelles autres catégories faut-il faire appel ?

En suivant le fil de ce questionnement, il faut donc s’intéresser avant tout au problème

de l’interprétation des sources par lesquelles les traditions scientifiques de l’antiquité nous

sont connues. Il est crucial de rappeler, à cet égard, que nous n’avons accès à ces dernières

que par les écrits qui sont parvenus jusqu’à nous, parfois au terme de processus complexes

d’édition, de réécriture ou de collecte.

D’autre part, il faut rappeler que ces sources écrites ne renvoient à un savoir qu’en

fonction de l’usage qui en était fait. Cette remarque, qui vaut en général pour n’importe quelle

époque, prend d’autant plus d’importance dans le contexte antique que la tradition orale

occupait alors une place très importante dans le développement et la transmission des

connaissances. Pour reconstituer cette tradition orale, nous ne disposons d’une part, et dans le

meilleur des cas, que de témoignages eux-mêmes écrits, aussi rares qu’ils sont précieux, et

d’autre part de la structure et de l’organisation de nos sources qui est susceptible dans certains

cas de révéler leur contexte d’usage.

Nous verrons plus loin quelques exemples des deux types de sources. Notons pour

l’instant que la reconstitution de ce contexte d’usage est dans tous les cas délicate et sujette à

interprétation : aucune certitude ne peut être atteinte sur l’univers savant ancien, même si

certaines reconstitutions se révèlent plus plausibles que d’autres. D’un autre côté, cette

reconstitution s’avère nécessaire pour donner un relief historique à certains textes, c’est-à-dire

une idée de leur contexte d’usage ou de composition.

Ces préambules méthodologiques peuvent être résumées par les remarque essentielles

suivantes : un texte ancien n’est pas en lui-même savant ou élémentaire. Ces termes n’ont en

effet de sens que relativement au contexte où il a été écrit, l’usage qui en est fait à un moment

donné, et la représentation qu’en ont les praticiens qui les ont élaboré, transmises ou –le plus

souvent- transmises en les transformant. C’est donc en suivant le travail d’interprétation des

sources, lequel est en partie un travail de reconstitution d’un contexte probable, qu’on peut

finalement juger des catégories qui paraissent les plus pertinentes pour interpréter ces

documents. C’est alors seulement qu’il devient possible de décider si les catégories modernes

de ‘savoir savant’ et ‘savoir enseigné’ sont pertinentes pour l’interprétation de ces textes, ou

dans quelle mesure elles le sont.

C’est tout à la fois ce processus de transmission des sources, ainsi que le travail

d’interprétation qui permet de les contextualiser, que nous allons évoquer succinctement sur

deux exemples. Nous les avons délibérément choisi pour montrer que la réponse à nos

premières questions n’est pas toujours positive, et que dans certains cas il faut faire appel à

d’autres catégories et d’autres critères qu’une stricte dichotomie entre savoir savant et savoir

enseigné.

Le premier exemple, qui nous emmènera en Mésopotamie ancienne à différentes

époques, nous montrera d’une part que les catégories ‘savant’ et ‘élémentaire’ peuvent être

utilisées, selon l’époque, pour le même contenu, et d’autre part que le passage ne va pas

toujours dans le sens ‘banal’ de la sphère savante à la sphère d’enseignement.

Le second exemple, tiré de la Grèce antique au début de l’antiquité tardive (4è s. ap.

JC), suggérera que ces catégories ne sont pas les plus adéquates pour décrire les rapports entre

un commentateur-enseignant et ses disciples et auditeurs.

I. Un exemple remontant à la Mésopotamie ancienne.

Les grands sites archéologiques de Mésopotamie nous ont livré des milliers de tablettes

d’argile témoignant de savoirs hautement élaborés, que leurs auteurs eux-mêmes désignaient

par « art du scribe ». A cette « science » ancienne, on peut rattacher des domaines aussi divers

que l’art de l’écriture cunéiforme, attesté dès le début du troisième millénaire avant notre ère,

la littérature, les mathématiques, la médecine, la divination, qui se sont développés à partir de

la fin du troisième millénaire, l’astronomie et l’astrologie, spécialités des érudits d’Uruk et de

Babylone dans les derniers siècles avant notre ère. Cet immense corpus, écrit en sumérien ou

en akkadien, constitue incontestablement un « savoir savant », au sens qu’il a été élaboré par

des érudits qui ont sans cesse, pendant les trois mille ans de la pratique de l’écriture

cunéiforme au Proche Orient, assimilé et enrichi l’héritage transmis par leurs maîtres.

L’ampleur de la documentation parvenue jusqu’à nous, incomparablement plus

abondante que celle qui nous vient d’Egypte, tient essentiellement à la nature du support de

l’écriture : les tablettes d’argile se sont conservées, souvent intactes, dans les sables de la

plaine mésopotamienne. Les sources savantes semblent s’être taries au début de notre ère,

mais ce phénomène est sans doute dû en grande partie à un changement de support, le

parchemin, le bois et le papyrus ayant remplacé l’argile. La conservation des sources d’argile

nous donne ainsi un accès direct à des savoirs accumulés sur plusieurs millénaires. Mais elle

nous donne aussi accès à une autre documentation, sans équivalent dans les traditions

anciennes : c’est par dizaines de milliers que des tablettes d’écoliers ont été découvertes dans

différents sites de Mésopotamie. Ces « brouillons d’écoliers », mis au rebut et souvent

réutilisés comme matériaux de construction, se sont conservés dans les sols ou les murs de

nombreux édifices construits à proximité d’anciennes écoles de scribes. Ces documents

témoignent à leur façon de « savoirs enseignés ».

Nous disposons donc d’une documentation abondante et variée, constituée d’écrits d’érudits

et d’écrits d’élèves scribes. Quelles étaient cependant les connaissances enseignées aux jeunes

apprentis scribes, et quels rapports ces connaissances ont-elles avec les savoirs dont

témoignent les écrits des érudits ? On ne peut donner de réponse unique à cette question,

d’une part en raison de la nature des sources dont nous disposons, d’autre part en raison de la

grande diversité des milieux et des structures sociales dans lesquels s’inscrivent ces rapports.

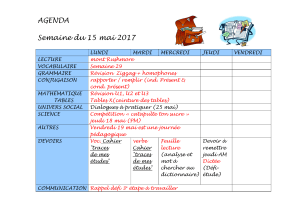

La documentation est plus ou moins lacunaire selon les époques. L’essentiel des tablettes

scolaires parvenues jusqu’à nous date de l’époque paléo-babylonienne (début du deuxième

millénaire avant notre ère). Les époques plus anciennes n’ont livré que peu de textes scolaires,

bien que les écoles de scribes se soient très probablement développées dès le milieu du

troisième millénaire, et de façon particulièrement florissante à l’époque néo-sumérienne (fin

du troisième millénaire). La part importante de la tradition orale dans l’enseignement dans ces

époques anciennes est peut-être un élément d’explication du silence des sources. Pour ce qui

concerne les époques plus récentes (premier millénaire avant notre ère), relativement peu de

textes scolaires sont parvenus jusqu’à nous, peut-être en raison de l’usage croissant des

tablettes de bois.

La place des érudits dans la société, le statut des apprentis scribes, leurs relations avec les

maîtres n’ont pas toujours été les mêmes dans toutes les régions et à toutes les époques en

Mésopotamie. La réponse est donc différente selon qu’on considère par exemple les élèves

scribes des écoles néo-sumériennes, ou ceux des écoles paléo-babyloniennes, ou les jeunes

apprentis marchand d’Assyrie et d’Anatolie, ou les futurs servants des temples de la

Babylonie séleucide (fin du premier millénaire).

Nous allons donc nous concentrer sur la Mésopotamie méridionale à l’époque paléo-

babylonienne, la mieux documentée, et, pour les époques plus anciennes et plus récentes, nous

limiter à quelques comparaisons ponctuelles. Il n’est pas question ici de confronter l’ensemble

des contenus enseignés à la production savante de la même époque, mais seulement de

soulever quelques problèmes concernant les rapports entre enseignement et érudition. Nos

exemples seront choisis parmi les textes mathématiques.1

Les tablettes scolaires proviennent de presque tous les grands sites du Proche Orient ancien,

avec une forte concentration à Nippur en Mésopotamie centrale. Elles témoignent d’un

enseignement qui, à l’époque paléo-babylonienne, est uniformisé sur une vaste aire

géographique. Cet enseignement était centré sur l’apprentissage de l’écriture cunéiforme, du

sumérien (langue savante, qui n’est plus parlée en Mésopotamie depuis la fin du troisième

millénaire) et des mathématiques. L’analyse des tablettes scolaires, de leur contenu, de leur

aspect physique a permis aux historiens de reconstituer le cursus de formation des scribes

avec une grande précision, notamment pour les écoles les mieux documentées comme celle

de Nippur. On sait en particulier que l’enseignement commençait par un premier stade, dit

« élémentaire », au cours duquel les futurs scribes mémorisaient de gigantesques listes de

signes cunéiformes, de vocabulaire sumérien, de phrases stéréotypées (proverbes et modèles

de contrats) et de tables mathématiques. Ces dernières étaient plus précisément composées de

listes de mesures de capacité, poids, surface et longueur, toujours dans le même ordre, de

listes de conversions, puis de tables numériques (inverses, multiplications, carrés, racines

carrées, racines cubiques). Quelques sources littéraires témoignent également de cet

enseignement élémentaire. On a retrouvé à Nippur et dans d’autres sites des textes qui se

présentent comme des récits d’écoliers, que les maîtres utilisaient comme des sortes de

manuels pour l’étude de la langue sumérienne.Le texte suivant, dit « composition Edubba »

1Le corpus des textes mathématiques mésopotamiens date pour l’essentiel de la période paléo-babylonienne, et

comprend de nombreux genres de textes : parmi les plus important, citons le calcul en numération sexagésimale

positionnelle, incluant des algorithmes élaborés pour les calculs d’inverses et de racines carrées ou cubiques ; des

problèmes de degré deux, trois ou plus, concernant toutes sortes de sujets, aussi bien géométriques que pratiques

(ou plus exactement faussement pratiques). Un petit corpus de textes mathématiques plus anciens, portant

principalement sur des problèmes de surface, est également attesté. Les époques plus récentes ont également

livré un petit lot de tablettes mathématiques savantes, associées aux tablettes astronomiques.

(Edubba, mot-à-mot maison des tablettes, est le nom sumérien des écoles de scribes), est

extrait d’un dialogue entre deux écoliers, écrit en sumérien2.

Si tu es un écolier,

connais-tu le sumérien ?

Oui, je peux parler le sumérien.

Tu es si jeune, comment peux-tu t’exprimer si bien ?

J’ai écouté maintes fois les explications du maître. […]

J’ai récité et écrit

les mots sumériens et akkadien, depuis a-a me-me jusqu’à […]

J’ai écrit les lignes (de la liste de noms propres) […],

même les formes désuètes.

[…]

Après avoir été à l’école aussi longtemps que prévu,

je suis à la hauteur du sumérien, de l’art de l’écriture, de la lecture des tablettes, du calcul des bilans.

Je peux parler sumérien ! […]

Je peux écrire des tablettes :

la tablette des capacités de 1 à 600 gur d’orge ;

la tablette des poids de 1 sicle à 20 mines d’argent ;

les contrats de mariage ;

les contrats de société […] ;

la vente de maisons, de champs, d’esclaves ;

les contrats de culture des palmeraies ;

même les contrats d’adoption, je sais écrire tout cela. […]

On retrouve dans ce texte les listes contenues dans les tablettes scolaires de niveau

élémentaire : syllabaires (« a-a me-me »), listes lexicales, listes métrologiques (les « capacités

de 1 à 600 gur d’orge »), modèles de contrat.

Ce passage montre que les listes d’unités de mesures sont des connaissances considérées

comme élémentaires à l’époque paléo-babylonienne. Pourtant, les mêmes connaissances ont

manifestement un autre statut dans des époques plus anciennes. Ainsi, dans un code de lois

attribué à Ur-Nammu (2112-2095), le fondateur de la 3ème dynastie d’Ur, le scribe lui prête les

paroles suivantes (traduction d’après M. Roth)3:

C’est moi qui ai créé le bariga de cuivre et lui ai donné sa valeur : c’est 60 sila.

C’est moi qui ai créé le ban de cuivre et lui ai donné sa valeur : c’est 10 sila.

C’est moi qui ai créé le ban royal légal de cuivre et lui ai donné sa valeur : c’est 5 sila.

C’est moi qui ai créé les unités de poids des roches depuis 1 gin pur (?) jusqu’à une mine [ma-na].

C’est moi qui ai créé le sila de bronze et lui ai donné sa valeur : c’est 1 mine.

Il s’agit précisément des unités de mesures citées dans le dialogue d’écoliers paléo-babylonien

et qui appartiennent aux listes métrologiques apprises dans les premières années de leur

formation par les jeunes scribes. Autre exemple, les connaissances en calcul font partie des

qualités éminentes attribuées à au roi Šulgi, successeur du roi Ur-Nammu cité ci-dessus4:

Je maîtrise à la perfection la soustraction, l’addition, le calcul et les comptes.

Presque deux mille ans plus tard, on retrouve la même rhétorique. Les scribes assyriens

prêtent à Aššurbanipal, roi d'Assyrie (668 à 627 avant notre ère), des connaissances étendues,

2Le texte a été reconstitué par Miguel Civil à partir de plusieurs fragments et tablettes (11 trouvés à Nippur, 1 à

Ur et un fragment d’origine inconnue). Le dialogue oppose deux écoliers qui vantent leurs talents scolaires, puis

échangent des tirades d'insultes [Civil 1985].

3[Roth 1995, p. 16].

4Šulgi B, ligne 17 [Castellino 1972, p. 32].

incluant des savoirs faire en calcul du même type que ceux dont se vantaient ses lointains

prédécesseurs5:

J’ai étudié la technique du sage Adapa, la tradition secrète cachée, tout l’art du scribe. J’ai

l’expérience des signes ominaux du ciel et de la terre, j’en discute dans l’assemblée des maîtres en

érudition. Je débats de (l’ouvrage) Si le foie est un reflet du ciel avec des devins experts. Je peux

effectuer les réciproques et produits les plus complexes qui n’ont pas de solution exacte. J’ai lu une

composition sophistiquée, dont la version sumérienne est obscure et la version akkadienne difficile à

interpréter. J’ai examiné des inscriptions sur pierre d’avant le Déluge.

Ces extraits laissent penser que les mêmes savoirs peuvent, selon les époques, relever

d’activités savantes ou au contraire d’activités scolaires élémentaires. S’agit-il de formules

rhétoriques stéréotypées ou d’un changement de statut de certaines connaissances ? Pour

répondre à cette question, nous allons examiner un texte scolaire appartenant au cursus

élémentaire paléo-babylonien, la table d’inverses. Puis nous verrons comment le même texte,

également attesté dans des époques plus ancienne (néo-sumérienne), puis plus récente

(séleucide), change de statut.

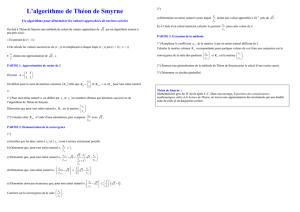

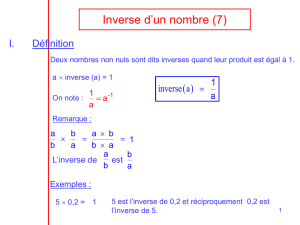

1. Une table d’inverse paléo-babylonienne

Au cours de cette formation, les futurs scribes devaient mémoriser les 42 tables numériques

suivantes :

- table d’inverses

- 38 tables de multiplication

- table de carrés

- table de racines carrées

- table de racines cubiques

Ces tables fournissaient un répertoire de résultats numériques élémentaires nécessaire aux

opérations arithmétiques usuelles de la pratique mathématique, essentiellement des

multiplications et des inversions. Ces opérations portaient exclusivement sur des nombres

écrits en notation sexagésimale positionnelle6. La table d’inverse, placée en tête de la liste des

tables numériques, revêtait une importance particulière car elle permettait aux scribes

d’effectuer les divisions : diviser un nombre npar un nombre mc’est multiplier npar

l’inverse de m. De nombreuses tablettes contenant des tables d’inverses ont été retrouvées

parmi les restes d’écoles de scribes : environ 70 dans l’ensemble du Proche Orient ancien,

dont plus de 80% proviennent du seul site de Nippur. Elles sont toutes à peu près identiques,

et donnent les inverses des nombres réguliers à une position, plus deux ou trois nombres

réguliers à deux positions (1.4, 1.21, 2.5).

5Tablette K 3050 + K 2694 [Villard 1997, p. 137]. Les caractères gras sont notre ajout.

6La numération sexagésimale positionnelle mésopotamienne est basée sur deux signes, 1 ( ) et 10 ( ),

répétés autant de fois que nécessaire pour composer les 59 « chiffres ». La numération obéit à un principe de

position à base soixante : le 1 de chaque position vaut soixante fois plus que celui de la position précédente (à

droite). L’écriture cunéiforme des nombres positionnels n’indique pas l’ordre de grandeur, comme nous le

faisons en écrivant des zéros par exemple pour distinguer une unité (1), une dizaine (10), un dixième (0,1). Le

signe peut désigner le nombre 1, ou 60, ou 1/60, ou toute puissance de 60 positive ou négative. Les nombres

sont donc définis à un facteur 60nprès, nentier positif ou négatif. Pour plus de détails, voir [Proust 2005].

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%