II. La critique de l`œuvre d`art : pré-texte ou connaissance

- I -

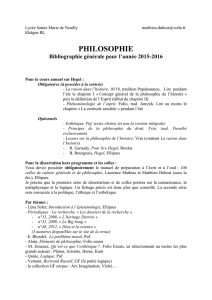

THESE DE PHILOSOPHIE – ÉPISTEMOLOGIE :

«

«

L

LE

E

S

SA

AV

VO

OI

IR

R

A

A

L

L’

’Œ

ŒU

UV

VR

RE

E

»

»

Mots-clefs :

Activité, compétence, connaissance, critique d’art, critique des sciences, critique,

discours, entreprise, épistémologie, ergologie, habileté, humain, langage, objectivité,

œuvre d’art, œuvre, philosophie, savoir, savoir-être, savoir-faire, science, subjectivité,

technique, travail artistique, travail, vie.

Auteur :

M. HULIN THIBAUD

(Titulaire d’une Bourse d’Allocation de Recherche)

ADR. : 5, AV. M. BLONDEL

13100 AIX-EN-PROVENCE

TEL. : 06.07.86.09.43

04.42.93.27.01

MAIL : THIBAUD.HULIN@LIBERTYSURF.FR

Directeurs de la thèse (co-tutelle) :

M. SCHWARTZ YVES (PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE, MEMBRE DE L’INSTITUT

UNIVERSITAIRE DE FRANCE, DIRECTEUR DU DEPARTEMENT APST-ERGOLOGIE,

UNIVERSITE DE PROVENCE)

M. COMETTI JEAN-PIERRE (MAITRE DE CONFERENCES HABILITE, UNIVERSITE DE

PROVENCE)

- II -

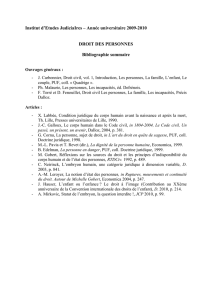

PLAN

Introduction……………………..…………………………………………………………III

I. La connaissance au travail : Savoir, Savoir-faire, Savoir-être et Compétence ... IV

A) L’approche traditionnelle ................................................................................ IV

B) Les mutations de l’évaluation des compétences ............................................... V

C) Approches philosophique de la compétence ................................................... VI

II. La critique de l’œuvre d’art : pré-texte ou connaissance ? ............................... VIII

A) La science de l’art......................................................................................... VIII

B) Echecs de la tentative de réification de l’art .................................................... IX

C) Le critique d’art ................................................................................................ X

III. Sur l’objectivité du discours scientifique - vers une épistémologie des activités

humaines .................................................................................................................................. XI

A) La science objective ........................................................................................ XI

B) Incertitudes scientifiques ................................................................................ XII

C) Pour une épistémologie des activités humaines ........................................... XIII

Conclusion…………………………………………………………………………...……XIV

Bibliographie………………………………………………………………………………XV

I. Histoire de la Philosophie ................................................................................……XV

II. Travail .................................................................................................................... XVI

III. Esthétique ........................................................................................................... XVII

IV.Epistémologie…………………………..……………………………………..XVIII

*

* *

- III -

INTRODUCTION

Nous voudrions partir d'un mot de Salvador Dali, cité par B. Jarrosson (p. 179) : "ce

que je connais le mieux, ce sont les côtelettes, parce que je les mange".

Sous son apparence anecdotique, le peintre évoque un problème considérable pour la

philosophie de la connaissance. En effet, la séparation entre sujet et objet semble être à la fois

la condition sine qua non et l'obstacle fondamental à l'activité de connaissance. La fusion de

l'objet et du sujet, ou l'assimilation de l'un par l'autre semble être la seule réponse possible à la

volonté de savoir. Ainsi, l'analyse des activités humaines qui investissent l'action dans un

objet offre un terrain privilégié pour l'épistémologue, relativement à la question du processus

réel du connaître. En effet, le savoir, lorsqu'il n'est pas pure contemplation de son objet de

connaissance, guide l'action : il peut-être alors l'occasion d'une immersion dans un pro-jet ou

dans une œuvre. Comment le savoir, de contenu immatériel, en vient-il à remplir un objet

matériel ? Et surtout, quel est son statut ? En effet, le savoir à l'œuvre est de nature très

opaque, il ne se transmet pas aisément, il est souvent rétif à la mise en mot. Deux exemples

nous en convaincront.

D'une part, les productions industrielles sont l'objet de savoir-faire, qui constituent un

capital dont on redécouvre actuellement toute la valeur. Cependant, l'attention récente

accordée à ce type de savoir n'est pas sans soulevé de nombreux problèmes. Notamment, il

pose la question de la reconnaissance de ceux qui en sont les possesseurs, ce qui entraîne un

ébranlement des grilles traditionnelles de classification des emplois et d'évaluation des

salaires. En somme, si l'artisan, l'ouvrier, etc., possède un savoir propre, celui-ci rivalise en

quelque sorte avec le savoir de l'ingénieur ou du chef d'entreprise, dont sa position sociale

dépendait de sa formation scientifique.

D'autre part, les œuvres d'art apparaissent comme un cas particulier des produits

artefactuels. Le travail de l'artiste qui lui a présidé est davantage individualisé, personnalisé. Il

ne requiert cependant pas moins la maîtrise de certaines techniques propres à son art, qu'il a

parfois puisé chez des maîtres du passé. Si l'attention aux œuvres d'art a pu se définir comme

un mode particulier de connaissance, c'est bien que le faire artistique requière déjà un savoir

préalable qui s'investit dans un objet ou dans une action dite artistique. Ce savoir, en outre, est

l'occasion d'interrogations profondes de la part du spectateur ou de l'amateur, qui souvent est

en quête de connaissances censées éclaircir l'expérience esthétique à laquelle il se confronte.

Il est à noter que la séparation des activités artistiques et des activités industrieuses ne

date que de deux siècles seulement ; en outre, elle n'est pas une distinction naturelle, mais un

fait social caractéristique de la société du début du 19ième siècle. Pourtant, il existe bien une

professionnalisation de l'artiste qui a suivi une formation relative à son art. Et la sublimation

du phénomène artistique au désavantage du métier manuel ne peut-être qu'un choix

axiologique qui dépend de la culture : il y a du gestuel dans l'art, et du savoir dans le métier.

Plus fondamentalement, nous voudrions attirer l'attention sur les problèmes similaires

que rencontrent ceux qui se confrontent à la réalité de ces pratiques. En effet, la pensée

positiviste a pu propager l'idée que l'étude de l'art pouvait donner lieu à l'usage de méthodes

scientifiques. De l'autre côté, le taylorisme s'est imposé dans sa tentative de décrire de façon

"rationnelle" le travail humain. Or, il faut ici s'étonner de ce que ces volontés se sont avérées

- IV -

tout à fait insuffisantes pour cerner le processus réel de l'activité de l'homme à l’œuvre, cédant

ainsi en faveur de méthodes beaucoup plus souples et cependant bien plus adaptées.

*

* *

I. La connaissance au travail : Savoir, Savoir-faire, Savoir-être et

Compétence

A) L’approche traditionnelle

Le problème de l’évaluation des compétences s’est posé récemment, il fait suite au

constat d’une crise de l’évaluation traditionnelle. Ce que nous désignons donc par ce terme

correspond à la conception tayloriste du travail qui s’est imposée au milieu du XXième siècle

comme la véritable approche rigoureuse de ce concept. En effet, la séparation

conception/exécution telle qu’elle fut pratiquée par l’Organisation Scientifique du Travail ne

suggère qu’une seule voie pour l’évaluation des compétences : la fidélité aux normes prescites

par autrui, et la performance réalisée, en fonction d’un étalon de mesure définit à nouveau par

les mêmes prescipteurs. The one best way suppose par conséquent la définition d’une

perspective unique du travail bien fait, laquelle répond à une définition qualitative qui répond

par-là aux outils dénommés « scientifiques » par l’Organisation citée. D’autre part,

l’attribution d’une seule tâche à un même individu permet ici encore de « cloisonner »

l’activité de travail, épurant ainsi l’activité de tout élément hétérogène, non essentiel à

l’exécution du travail prescrit.

Les limites de ces définitions n’ont cessé de s’imposer aux acteurs du processus de

travail ainsi conçu. Cette volonté de simplification du travail humain, le refus de prendre en

considération la spécificité de l’activité réelle a plutôt contribué à l’obscurcir qu’a le penser

plus clairement. Nombre d’ergonomes n’ont cessé de signaler les écarts du travail réel par

rapport au travail conçu. Ainsi l’observation des performances effectives d’un ouvrier

spécialisé, censée fournir les normes du travail en terme de performance, mesurable

quantitativement, s’est avéré insuffisante pour circonscrire la tâche d’un ouvrier spécialisé.

C’est que la dynamique des normes de vie, inhérentes à l’être humain au minimum, ne peut se

soustraire à la définition d’une norme unique (the one best way), quand bien même elle est

tirée d’une moyenne supposée. La construction d’un modèle unique ou général de l’activité de

travail n’a donc cessé, à la suite des principes de F. W. Taylor, puis du fordisme, de multiplier

les mesures et les observations de tâches. On peut dire que cette volonté de diviser le temps

d’une activité selon l’espace, et l’espace de travail à partir d’une quantification des gestes

corporels, est un échec. Celui-ci trouve sa source à la fois dans un contexte économique qui

requiert une main d’œuvre massive, que dans une méconnaissance de l’activité de travail,

dans la confiance excessive envers des méthodes dites scientifiques (susceptibles de

- V -

quantifications diverses), et peut-être aussi dans un certain mépris de la main d’œuvre

concernée

1

, laquelle va sans doute de paire avec cette ignorance.

Dans les années 1960-70, les critiques des principes du taylorisme se sont multipliées,

et l’on a commencé à mesurer les pertes désastreuses que la prééminence de cette conception

a engendré, notamment en terme de capital de travail. La dénonciation du travail "préconçu",

qui devait s’accompagner de la réduction spectaculaire du nombre des ouvriers, n’a cependant

pas conduit à envisager le travail manuel différemment. On peut donc parler d’un véritable

paradigme du travail dominant une grande part du XXième siècle, lequel ne cesse de subir les

coups de boutoir de ceux qui étudient l’activité singulière et concrète depuis une trentaine

d’années.

B) Les mutations de l’évaluation des compétences

On peut dire que les tentatives pour sauvegarder les principes de la conception

taylorisée du travail ont conduit à un « taylorisme flexibilisé », en tant qu’il conserve sa

méconnaissance du travail concret, mais en prêtant davantage oreille aux dynamiques

nouvelles des organisations. A une logique de technique et de rendement, il fallut bien céder à

une logique cognitive, de spécialisation des firmes et des agents. L’automatisation cède place

progressivement à l’autonomie du travailleur, et on assiste, ici et là, à des initiatives originales

qui préfèrent une gestion multiple du travail à une coordination supposée prévisionnelle ;

l’idée d’une main d’œuvre qualifiée a donc enfin été retrouvé après un silence de près de deux

siècles.

L’idée de qualification professionnelle s’est donc imposée, en France, à la suite d’une

volonté de faire disparaître les grilles de salaires minimums en dessous du SMIC dans les

années 80, en même temps qu’une création croissante des formations qui les valident. De son

côté, la politique de professionnalisation des entreprises a favorisé un système de postes plus

ouvert, propice à la progression du salarié selon ses capacités propres. Les grilles de

qualification sont ainsi solidaires de systèmes de rémunération. Cependant, la classification

des emplois, qui regroupent désormais postes et fonctions, admet une variabilité relative au

type de l’entreprise et à son mode de production. A cette armature socio-économique se

joignent des dispositifs juridiques, qui légifèrent des contrats de qualification, associant temps

de travail et temps de formation.

Pourtant, le déplacement progressif de l’idée de qualification professionnelle vers celle

de compétence n’est pas sans évoquer de nouveaux enjeux au travail. L’usage de tests,

d’entretiens et d’autres évaluations initiales sans rapport est aujourd’hui systématique, et

décident prioritairement de l’embauche. Au-delà d’un départage nécessaire des candidats, ces

procédures visent à explorer les capacités et motivations profondes du futur salarié, à

apprécier ses connaissances concrètes et son comportement futur. S’il est vrai que la

personnalité du salarié n’a pas, théoriquement, à être confondue avec l’aptitude à exécuter une

tâche donnée ou à accomplir une fonction, cependant le bon fonctionnement de l’entreprise

1

Cf. l’idée de « flânerie systématique », idée maîtresse de Shop Managment de F. W. Taylor (1903).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%