Explication d`un document : 1993 dans le monde Depuis 1985, la

Explication d’un document : 1993 dans le monde

Depuis 1985, la différenciation du Tiers-monde

s’est accentuée, l’écart se creusant entre les pays à fort

taux de croissance, de plus en plus intégrés à l’économie

mondiale, et les pays à la dérive. Tandis que les

premiers commencent à surmonter leurs difficultés

d’endettement et accueillent de nouveaux

investissements étrangers, les seconds voient de plus en

plus guerres civiles et sous-développement déboucher

sur l’effondrement de l’Etat : Libéria, Somalie, Zaïre,

Pérou…, posant à la communauté internationale des

problèmes nouveaux.(…)

Bien que la croissance globale des sept plus

grandes économies nationales n’ait été négative sur

aucun des trimestres des dernières années, l’atonie

économique a amplifié l’inquiétude sourde que la

mondialisation commençait à engendrer dans une partie

de la population de la planète. L’heure est au réveil des

nationalismes, et au rejet de l’autre : en Europe de l’Est,

dans la partie orientale de l’Allemagne, en Yougoslavie,

en Inde pour ne citer que quelques exemples (…). Cette

recherche des racines prend aussi une autre forme, celle

de la renaissance de l’intégrisme religieux. (…).

L’humanité se cherche, plus consciente que

jamais de son unicité et de l’intensité de la toile tissée

entre les peuples, et pourtant traumatisée par la crainte

d’une dilution de ses repères ethniques et par

l’apparition de menaces nouvelles comme la

prolifération nucléaire.

Au duopôle américano-soviétique a succédé une

unique puissance dominante, les Etats-Unis, mais, en

dépit de leur capacité d’action, ils ne disposent plus de

l’excès de ressources leur permettant d’être le régulateur

politique et économique du monde. Le rôle des Etats est

en pleine transformation. D’une part, ils se retrouvent en

concurrence sur une sorte de marché mondial des

services publics offerts aux firmes et aux nouveaux

acteurs multinationaux. D’autre part, ils deviennent de

plus en plus souverains, contraints de régler pas

coopération multilatérale un nombre croissant de

questions. C’est ainsi qu’au niveau mondial, l’ONU fait

son chemin, cahin-caha, certes avec inefficacité et

lenteur mais en faisant reconnaître son patronage.

J. Lesourne, « 1993 et le futur », Le Monde, 7 janvier

1993.

Consignes officielles concernant cet

exercice :

« Le candidat répond à des questions. Il doit

manifester une compréhension générale du

document et faire preuve de sa capacité à

identifier des informations et à les éclairer à

partir de ses connaissances personnelles. »

BO du 7 au 12 févier 2004

Questions :

1. Quelle est la situation économique du

monde en 1993 ?

2. Quel nouvel ordre international

(mondial) se met en place ?

3. Quelle est la place des états dans ce

nouvel ordre international?

4. Quelles en sont les limites ?

5. Dans quelle mesure ce tableau est-il

encore valable aujourd’hui ?

Correction de l’explication d’un document en Histoire.

1993 dans le monde

Rappel : Consignes officielles concernant cet exercice :

« Le candidat répond à des questions. Il doit manifester une compréhension générale du document et faire

preuve de sa capacité à identifier des informations et à les éclairer à partir de ses connaissances

personnelles. »

BO du 7 au 12 févier 2004

- Pas de limitation de longueur mais les explications doivent être concises. Cet exercice doit être fait sur

une heure (plus court que précédemment) pour garder plus de temps pour la première partie de l’épreuve

qui elle est plus approfondie.

Questions :

1. Quelle est la situation économique du monde en 1993 ?

Pays du nord :

- PDEM connaissent une croissance continue même si peu importante (atonie).Pays de la triade,

moteurs de l’économie mondiale.

- Anciens pays soviétiques en transition : passage d’une économie communiste à une économie

capitaliste : début du processus engagé depuis l’effondrement du bloc soviétique en 1991.

Pays du sud : Des suds :

- NPI d’Asie : Croissance forte, bénéficiant des IDE et des délocalisations

- Pays intermédiaires

- PMA : qui ont tendance à s’effondrer économiquement ce qui engendre des conflits localisés, fort

endettement, marginalisation

- Pays producteurs de pétrole

=>Des suds très divers (notion de Tiers-monde n’est plus appropriée)

Mondialisation en marche.

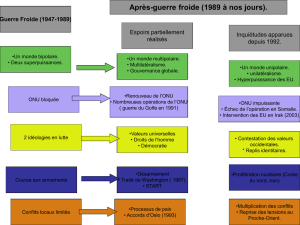

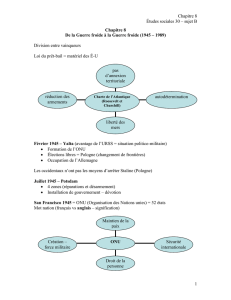

2. Quel nouvel ordre international (mondial) se met en place ?

Depuis effondrement du bloc soviétique fin du duopôle américano-soviétique. Les Etats-Unis sont la seule super

puissance (éco, militaire,technologique, politique et culturelle). Volonté de diffuser le modèle américain à travers

le monde

Multilatéralisme privilégié : rôle renforcé de l’ONU (inexistant pendant la guerre froide)

3. Quelle est la place des états dans ce nouvel ordre international?

- Les états sont en concurrence pour attirer les investissements étrangers (multinationales) : aides à

l’implantation des entreprises, législations sociales plus ou moins favorables…

- Rôle renforcé des états dans la gestion de affaires du monde au sein de l’ONU

4. Quelles sont les limites à ce nouvel ordre mondial ?

Ce que l’on pourrait qualifier de désordre :

- Montée des nationalismes : Europe centrale : multiplication des frontières liées aux mouvements

nationalistes après l’effondrement du bloc soviétique : Tchécoslovaquie…

- « Renaissance » des fondamentalismes religieux : Renaissance car existaient déjà (voir

Révolution iranienne…)

- Multiplication des conflits et menace nucléaire : 1ere guerre du Golfe (90-91), conflits souvent

assymétriques…

- Pax américana : Multilatéralisme mais qui se fait au profit des Etats-Unis depuis Bush père.

5. Dans quelle mesure ce tableau est-il encore valable aujourd’hui ?

- Tableau valable pour ce qui concerne les désordres mondiaux, islamisme (11 septembre 2001),

creusements des inégalités à l’échelle mondiale. Super, voir hyper puissance des Etats-Unis,

mondialisation…

- Mais : Unilatéralisme renforcé depuis Bush fils, guerre d’Irak sans prendre en compte l’ONU.

Enjeu sur les pays producteurs de pétrole.

1

/

2

100%