L`alimentation électrique du T.G.V.

F

F

1

1

-

-

L

L’

’a

al

li

im

me

en

nt

ta

at

ti

io

on

n

é

él

le

ec

ct

tr

ri

iq

qu

ue

e

d

du

u

T

TG

GV

V

L’apport d’énergie électrique nécessaire à la traction des trains peut être d’origine thermique

(locomotives diesels) ou électrique. Cette dernière technique est de moindre coût d’exploitation et

d’entretien, de moindre pollution et elle permet la réalisation de machines plus puissantes. La

« traction électrique » nécessite toutefois une infrastructure complexe pour amener l’énergie électrique

aux moteurs électriques des machines.

Le courant est apporté par une ligne suspendue la

caténaire : câble porteur principal suspendu à des

traverses et associé à un ou plusieurs fils de

contact qui transportent le courant. À leurs

extrémités, le câble d’une part, les fils de contact

d’autre part, sont fixés par des « tendeurs » qui

assurent le maintien tension d’une mécanique

constante, indépendante de la température.

Le courant est capté à l’aide d’une sorte d’archet

porté par le pantographe, qui appuie et glisse sur

le fil de contact.

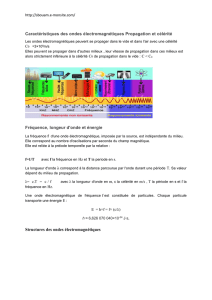

Le mouvement du train fait que la pression de l’archet sur le fil de contact augmente. Le résultat en

est que, dans son mouvement, l’archet génère une perturbation qui se propage le long du fil. Afin

d’assurer un bon contact entre l’archet et le fil, il est nécessaire que cette déformation se propage à

une vitesse supérieure à celle du train. Cette vitesse de propagation, appelée célérité, dépend de la

tension du fil de contact. Sur les lignes TGV, pour permettre au train de rouler à une vitesse de l’ordre

de 300 à 350 km/h, la tension mécanique du fil d’alimentation a été augmentée de telle sorte que la

célérité de la déformation soit de l’ordre de 500 km/h.

Repères

Au fur et à mesure des réponses des élèves (ou après qu’ils auront répondu à toutes les questions), on

pourra les aider à construire le tableau qui figure à la page suivante et à remplir ses cases. L’ordre de

remplissage correspond aux numéros ajoutés en gras dans le texte et dans le tableau. Cette indication

est destinée uniquement au professeur.

Il sera sans doute utile de les aider à visualiser la propagation d’une déformation à l’aide d’une corde

en caoutchouc (longue et pas trop tendue), une règle en mouvement jouant le rôle du pantographe. On

peut envisager de leur faire réaliser une modélisation expérimentale du phénomène avant de

répondre aux questions.

Seule la propagation du front de l’onde est visible.

Corde tendue au repos Front de l’onde

Sens de propagation du TGV

Si la célérité de l’onde n’est pas supérieure à la vitesse du TGV, le pantographe va venir heurter les

fils de contact de la caténaire avant qu’ils aient pu se soulever et ce choc violent va entraîner leur

rupture.

L’influence de la tension de la corde sur la célérité de l’onde ne peut être que qualitative.

Pantographe

Caténaire

Exemples de questions :

1° Vitesse et célérité

Dans ce texte on parle de la vitesse du TGV et de la célérité de la déformation du fil de contact.

Pourquoi employer deux termes différents ? Pour répondre différencier les deux phénomènes en

quelques mots. (1)

2° La variable temps t

Les deux phénomènes évoluent dans le temps. Quelles sont les grandeurs pertinentes dont les

variations témoignent de l’évolution temporelle des systèmes (2) ? Donner des exemples dans les

deux cas. (3)

3° La vitesse du TGV

3.1 Quels sont les paramètres qui peuvent influer sur la valeur de la vitesse du TGV ? (4) (5)

3.2 Pourquoi la vitesse du TGV doit-elle être inférieure à la célérité de la déformation du fil ?

4° La célérité de la déformation

4.1 D’après le texte comment fait-on varier cette célérité ? (6)

4.2 Proposez un protocole expérimental permettant de valider la solution proposée.

5° Les conditions initiales

5.1. La déformation : si le pantographe appuie d’avantage sur le fil que peut-il se passer ? (7)

5.2. Citer des conditions initiales pour le mouvement du TGV (8)

La célérité est une grandeur spécifique du phénomène de propagation de la déformation (9)

Repères pour l’enseignant

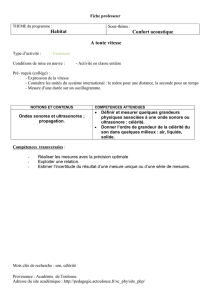

Phénomène étudié

Déplacement du TGV (1)

Propagation de la

déformation du fil(1)

Grandeurs dépendant du

temps (2)

- position (abscisse) x(t) (3)

- vitesse (éventuellement) v(t)

(3)

- élongation de la

déformation y(t) (3)

Paramètres qui interviennent

dans l’évolution temporelle du

phénomène (4)

- masse

- dimensions et forme

- frottements dans l’air et au

niveau des rails

- force motrice (5)

- tension du fil (6)

Conditions initiales (7)

- position initiale

- vitesse initiale (8)

- amplitude et forme de la

déformation initiale (7)

Autres paramètres (9)

- la célérité (9)

1

/

2

100%