"une infection" virus

Le système auditif Laetitia SICARD

Cours N4 du 01 / 03 / 15

Plan : 1.Anatomie de l’organe

- description

- fonction d’équilibre et d’audition

2. L’audition

- la perception des sons

- l’audition subaquatique

3. Les atteintes en plongées

- Les atteintes barotraumatiques

- Rappel : l’ ADD vestibulaire

4. La prévention

- Les manœuvres d’équilibrage

- Le rôle du GP

Justification : L’oreille est un organe fragile extrêmement sollicité en plongée. Il est primordial de connaitre les

risques de lésions qui lui sont liés afin de préserver ses fonctions essentielles d’équilibre et d’audition.

1. Anatomie de l’organe

- Description

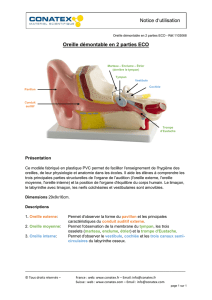

Diapo avec schéma

Le pavillon entoure l’entrée du conduit externe. Ce conduit se poursuit jusqu’au tympan : c’est une fine membrane

composée de 3 couches de peau très fine. Il sépare l’oreille externe de l’oreille moyenne.

L’oreille moyenne est une cavité remplie d’air contenant la chaine des osselets : contre le tympan on trouve le

marteau, relié à l’enclume puis l’étrier.

La trompe d’Eustache part du bas de l’oreille moyenne en direction du rhino-pharynx (partie haute de l’arrière

gorge), cet étroit conduit en forme de 2 cônes reliés par leur sommet, est long en moyenne de 3,7 cm. Il permet

l’équilibrage de l’oreille moyenne de part son ouverture et fermeture possibles grâce à l’action des muscles

péristaphylins l’entourant.

L’oreille interne débute avec la fenêtre ovale, orifice d’entrée de la cochlée, à laquelle est relié l’étrier. Juste en

dessous se trouve donc la cochlée tube enroulé sur lui-même et remplie de liquide : le périlymphe. Cet « escargot »

débouche sur la fenêtre ronde avec retour vers l’oreille moyenne.

Au dessus de la cochlée se trouve le vestibule composé de 3 partie :

la plus haute - 3 canaux semi circulaires, orientés sur les 3 plans de l’espace et sont remplis de liquide :

l’endolymphe

En dessous - l’utricule : poche remplie elle aussi par l’endolymphe tout comme

- le saccule situé juste en dessous près de la cochlée.

Du vestibule part le nerf vestibulaire qui rejoint le nerf cochélaire pour former le nerf auditif.

- Fonction d’équilibre et d’audition

Le vestibule est consacré à l’équilibre. Les canaux semi circulaires tout comme l’utricule et le saccule sont pourvus de

« cils » qui oscillent dans l’endolymphe. Les canaux sont sensibles aux mouvements de rotation tandis que l’utricule

et le saccule renseignent le cerveau sur les mouvements latéraux et verticaux. Notre position par rapport au sol et

toute rotation et accélération sontdonc détectées par ces organes et transmis au cerveau via le nerf vestibulaire.

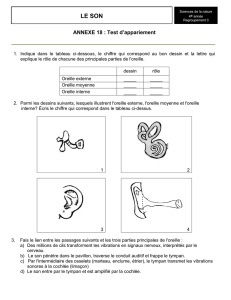

Le tympan, la chaine des osselets et la cochlée sont eux dédiés à l’audition.

2. L’audition

- La perception des sons

Les vibrations de l’air qui composent les sons, pénètrent dans le conduit externe et atteignent le tympan en le

faisant vibrer. Le tympan met en mouvement la chaine des osselets (amplification de 20 fois la vibration

tympanique): le marteau, l’enclume puis l’étrier. Ce dernier est relié à la fenêtre ovale qui est l’entrée de la cochlée.

Les vibrations actionnent donc les cellules cillées situées à l’intérieur,dans la périlymphe, qui transforment ce

mouvement en impulsions électriques que le cerveau recevra et traduira grâce au nerf cochélaire.

La vibration initiale est évacuée dans l’oreille moyenne par la fenêtre ronde après avoir parcouru toute la cochlée.

Visualisation sur le schéma

- L’audition subaquatique

Sur terre le son se propage à une vitesse de 330 m/sec. A cette vitesse et selon la provenance des sons, les ondes

atteignent l’un de nos tympans légèrement avant l’autre et de ce fait une oreille perçoit donc le bruit avant l’autre

indiquant ainsi la provenance du son, c’est ce que l’on appelle le déphasage. Dans l’eau, milieu plus dense que l’air,

les sons ont une vitesse de propagation d’environ 1500 m / sec. Les ondes y sont de faibles amplitudes et

actionnent très faiblement nos tympans, elles sont en revanche transmises par voie osseuse dans la boite crânienne

directement dans les cellules cillées des 2 cochlées et quasiment en même temps. Notre cerveau ne peut donc plus

distinguer la provenance des sons, nous perdons notre audition stéréophonique terrestre.

Cela implique une grande vigilance dans l’espace proche en cas de bruit de moteur. Nous l’entendons très bien mais

nous ne savons pas d’où il provient.

3. Les atteintes en plongée

- Les atteintes barotraumatiques

L’otite barotraumatique de l’oreille moyenne : il se produit en cas d’équilibrage tardif et / ou brutal ou bien

lors d’une descente trop rapide. Le tympan se déforme alors à l’extrême et se congestionne.

Symptômes : douleurs, bourdonnements, baisse de l’audition

La phase critique de l’otite barotraumatique est la perforation du tympan. L’eau envahie alors l’oreille

moyenne (apport de bactéries)

Symptômes : avec ou sans douleurs, saignements éventuels, vertiges, acouphènes, surdité temporaire…

Barotraumatisme de l’oreille interne : survient souvent suite à un Valsalva brutal qui met en surpression

l’oreille moyenne. Cette surpression est transmise à l’oreille interne via les fenêtres ronde et ovale,

ébranlant ainsi brutalement les liquides labyrinthiques et menaçant les centres de l’audition et de l’équilibre.

C’est le coup de piston (étrier sur la fenêtre ovale ou bien sur la fenêtre ronde directement).

Symptômes : vive douleur, acouphènes, vertiges,…

Il peut aussi se produire la rupture de la fenêtre ovale par rapport à l’étrier, sans douleur particulière mais

qui peut conduire à des séquelles faute de prise en charge médicale. Il est donc important de consulter un

médecin ORL pour toutes gênes persistantes et consécutives à une plongée.

Le vertige alterno-barique : est du à un retard d’équilibrage d’une oreille par rapport à l’autre. En effet, lors

de la remontée, une trompe d’Eustache peut s’obstruer et gêner l’équilibrage naturel d’une des 2 oreilles

moyennes.

Symptômes : important vertige pouvant aller jusqu’à la syncope ( donc avec risques de noyade). C’est un

incident fugace et bénin mais devant être pris au sérieux quant à ses conséquences. Il suffit de stopper

momentanément la remontée, prendre en charge la personne concernée en se tenant très proche d’elle.

Déglutir peut permettre de rétablir la situation mais JAMAIS de Valsalva.

L’otite infectieuse : n’est pas un accident barotraumatique à proprement parler. Il s’agit d’une infection du

condit externe du à des bactéries présentes dans l’eau. Plus cette dernière est chaude, plus la présence de

microbes et bactéries est importante.

Symptômes : forte douleur tympanique qui irradie, constitue une contre-indication passagère à la plongée.

Consultation d’un médecin ORL ou généraliste

En prévention : bien se rincer le conduit externe à l’eau tiède après chaque plongée, bien le sécher et

éventuellement utiliser de l’huile d’amande douce avant de plonger afin de former un film hydrofuge dans le

fond du conduit et sur le tympan pour éviter la macération d’eau contre ces tissus.

- L’ADD vestibulaire

Cet ADD représente 25 à 30 % des ADD. Il est en augmentation puisqu’il représentait 10 % il y a 20 ans. En

Mer Rouge par exemple le taux de cet ADD par rapport au total des ADD est de 40 %.

2 types de formation :

Une bulle tissulairepeut se former dans l’endolymphe ou la périlymphe (1/3 des cas d’ADD de l’oreille) suite

par exemple à des remontées multiples ou rapides avec dégazage des liquides de l’oreille interne.

Une bulle artérielle cette fois (2/3 des cas) arrive dans l’artère vestibulaire et bloque l’irrigation des organes

de l’oreille interne.

Dans 75% des cas d’ADD cochléo-vestibulaire, il y a présence d’un FOP. Ce dernier est donc un

facteur clairement aggravant.

Dans les 2 cas : vertiges, nausées, perte d’équilibre, vomissement,…

Déclenchement des secours en cas de suspicion : appel CROSS au 196 depuis un tel portable ou canal 16 sur une

VHF, mise sous O2 100% 15L/min et hydratation 1L d’eau en 1 heure. Voir cours sur les ADD pour plus de détails.

4. La prévention

- Les manœuvres d’équilibrage

La mise en équipression de l’oreille moyenne est possible grâce à la trompe d’Eustache. La morphologie même de ce

conduit tapissé de muqueuse et les éventuels encombrements s’y trouvant expliquent les difficultés voire

l’impossibilité à « faire passer les oreilles » lors de certaines plongées.

Schéma des 3 types de trompes

Ces 2 conduits sont normalement fermés et ne s’ouvrent que par l’action des muscles péristaphylins et lors de la

déglutition.

Leur perméabilité dépend donc :

- leur rectitude

- l’état de la muqueuse (inflammation, mucus,…)

-la tonicité des muscles péristaphylins

On distingue plusieurs types de manœuvre d’équilibrage à la descente :

Les méthodes actives : qui par une action musculaire volontaire et une mise en surpression des voies

aériennes forcent l’ouverture des trompes

Valsalva : la plus connu car la plus facile mais la plus traumatisante aussi. Bouche fermée, nez pincé, contraction des

abdominaux afin de faire remonter le diaphragme et d’expulser le volume d’air des poumons vers le pharynx. La

surpression thoracique occasionnée favorise l’ouverture des FOP et shunts pulmonaires et provoque une ouverture

violente des trompes. JAMAIS A LA REMONTEE

Frenzel :bouche fermée, elle consiste à envoyer l’air contenu dans le rhino pharynx dans les trompes d’Eustache par

un mouvement arrière de la langue vers le palais. La glotte doit donc être fermée et le nez pincé (réalisation

possible avec le nez dégagé). Le volume d’air mobilisé est ainsi beaucoup plus faible que pour un Vasalva, l’ouverture

des trompes moins brutale.

Lowry : c’est une variante de Valsalva : nez pincé, bouche fermée, souffler doucement par le nez en déglutissant.

L’action de déglutition empêche une hyperpression thoracique et donc une manœuvre brusque.

Edmonds : consiste à avancer la mâchoire lors de la réalisation d’un Valsalva ou Frenzel. Le mouvement de mâchoire

empêche là aussi une action violente au niveau de la trompe.

Les méthodes passives : il n’y a pas de sollicitation du thorax mais un maintien volontaire de l’ouverture des

trompes

Déglutition : nez et bouche ouverts, peut suffire chez les personnes bénéficiant de trompes rectilignes

Béance Tubulaire Volontaire (BTV): par l’action des muscles peristaphylins les trompes restent ouvertes durant la

descente et s’équilibrent donc au fur et à mesure du changement de pression. Cette manœuvre nécessite de

prendre conscience des muscles sollicités et peut demander un apprentissage (gymnastique tubaire). La sensation

est proche d’un début de bâillement, la langue maintenue vers le palais peut aider à la réalisation

Equilibrage à la remontée :

En toute logique les oreilles s’équilibrent naturellement à la remontée mais en cas de difficulté :

Toynbee : bouche fermée et nez pincé, inspirer légèrement par le nez tout en déglutissant. Il s’agit de l’inverse de la

méthode de Valsalva qui permet de soustraire de l’air à l’oreille moyenne

- Le rôle du GP

Avant la plongée :

- Veiller à ce que les personnes soient à l’abri du vent et du froid car cela favorise la congestion des tissus, conseiller

le port d’un bonnet

- Faire connaissance avec les personnes, les rassurer notamment les débutants toujours un peu anxieux. Les tensions

musculaires induites par le stress ne favorisent pas un bon passage des oreilles.

- Durant le briefing bien rappeler de ne pas attendre la douleur pour équilibrer et toujours le faire avec douceur

- Rappeler systématiquement de ne pas forcer si des difficultés apparaissent et de le signaler immédiatement

- Se renseigner sur les antécédents : ancienne perforation, difficultés récurrentes,…et renforcer votre vigilance

-Toujours rappeler de ne jamais effectuer de Valsalva à la remontée

Pendant la plongée :

- En surface faire rentrer de l’eau dans les cagoules afin d’éviter le phénomène de succion à la descente pouvant

blesser le tympan

- Effectuer une descente lente, tête en haut pour une surveillance optimum.

- Privilégier une descente au mouillage ou le long d’une roche plutôt qu’en pleine eau : un repère visuel rassure et

permet de prendre appui le cas échéant

- Rester très proche des personnes de manière à intervenir rapidement en cas de difficultés : maintien, assistance

- Etre vigilant lors de la remontée en cas de vertige alternobarique

6

6

1

/

6

100%