Fiche de lecture

1

Fiche de lecture

L’ÉTAT ET LA VILLE GLOBALE : NOTES POUR PENSER L’INSCRIPTION

SPATIALE DE LA GOUVERNANCE.

Saskia SASSEN (sociologue)

Mots clés

Ville globale, mondialisation, cité tourbillon

Objectifs de lecture

Problématiques, fils conducteurs

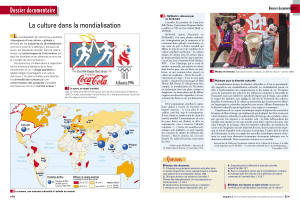

La mondialisation a transformé la signification et les lieux du pouvoir sur les économies

nationales. Une des principales propriétés de la phase actuelle de la longue histoire de

l’économie mondiale est le développement des technologies de l’information, l’augmentation

de la mobilité et de la liquidité du capital qui l’accompagne, et le déclin qui en résulte pour les

capacités de régulation des Etats nationaux dans des secteurs-clés de leurs économies. C’est le

cas notamment des nouvelles industries de l’information, de la finance et des services. Celles-

ci tendent à avoir une économie spatiale transnationale et pour partie enchevêtrée dans des

espaces électroniques qui dépassent les juridictions et les frontières conventionnelles.

Cependant l’économie spatiale de ces industries montre aussi le besoin de sites stratégiques,

concentrant d’importantes ressources et infrastructures, sites appartenant à des territoires

nationaux et beaucoup moins mobiles que ce que suggèrent la plupart des commentaires

généraux sur l’économie mondialisée de l’information. Cette contradiction ouvre des

possibilités d’action pour l’Etat, y compris l’état local, non prévues dans les hypothèses d’un

déclin significatif de l’État dans l’économie mondialisée.

Résumé, synthèse

Aujourd’hui les villes globales constituent des ensembles très spécifiques. Elles rassemblent

dans un seul ensemble complexe

-d’une part le secteur le plus mondialisé du capital et les nouveaux professionnel trans-

nationaux.

-et d’autre part un nombre croissant d’immigrés et de citoyens marginalisés.

Il y a vraiment 2 présence de plus en plus définit qui sont au 2 pôles extrêmes.

Pour elle, la ville globale est un espace ou ces 2 forces (combinaisons hybride, très diverses

de chaque côté) peuvent devenir des forces sociales. Ce n’es pas d’un côté la classe de

travailleurs syndicalisés, c’est une sorte de mélange de minoritaires et de l’autre côté le capital

mondialisé (digitalisé, électronique, globalisé) ou ce dernier devient urbain peut devenir une

force social.

Le capital mondial arrive, il devient une force sociale complexe. La ville globale à un aspect

stratégique dans cette époque où il y a le capital mondialisé. C’est aussi stratégique pour ce

mélange de citoyens immigrés, minoritaires. Ces 2 acteurs social peuvent se trouvé dans des

2

espaces de contestation. (Les minoritaires trouvent les possibilités de faire une politique

informelle (street politic))

La ville, dans l’époque du Fordisme (classes ouvrières très syndicalisées), n’était pas un

espace stratégique. L’espace stratégique s’était la grande usine et le gouvernement, c’était là

ou ce faisait les nouvelles politiques ou l’on formalisé un contrat social avec l’Etat qui était

informelle. La ville avait, des fonctions politiques, économiques, idéologiques mais ce n’était

pas stratégique. Ce n’était pas un espace de frontière.

L’espace de frontière, à cette époque, s’était vraiment la grande usine où l’on a de nouvelles

histoires politiques formalisées, de nouvelles lois, de nouvelles régulations, dans chaque pays

de manière diverses.

Aujourd’hui cet Etat se retire de l’espace politique, de ce contrat social. Cet État se formalise

à travers le parlement, le judiciaire pour faire de nouvelles lois, pour générer de nouveaux

acteurs formels dans cette nouvelle modalité de pouvoir politique, économique.

Dans cette situation, la ville comme espace complexe, toujours un peu anarchiques, permet de

lancer de nouvelle politique et dans ce contexte devient aussi un espace stratégique. Ce réseau

d’une quarantaine de ville globale dans le monde est un espace stratégique pour le capital

mondialisé.

Dans ce contexte ou il y a une grande croissance d’une population très hybride (minoritaires,

immigrés, sans papiers, anarchiques), la ville devient cet espace de zone frontière ou se

déroule des luttes qui peuvent aussi déboucher dans une formalisation de certains espaces de

ce nouveau contrat social.

Le système politique formel souffre d’une déstabilisation partielle dut aux profondes

transformations actuelles à la fois internationales, supranationales et supnationales. Le

supranationales et le supnationales sont 2 zones où la déstabilisation dont souffre le pouvoir

politique formalisé permet de nouvelles politiques tant sur le plan mondial que local.

Histoire de micro transformation, de micro espace mais de plus en plus de pays doivent se

rendre à cette évidence croissante.

Au niveau international, la mondialisation et l’ascendant des systèmes des droits de

l’homme ont contribué à donner aux acteurs non gouvernementaux des possibilités légales et

opérationnelles d’intervenir dans des domaines qui auparavant étaient l’apanage exclusif des

États Nations. De grandes instances révèlent que l’État n’est plus le sujet exclusif du droit

international et le seul acteur des relations internationales. On sort d’une époque ou c’était

l’État sujet exclusif du droit international, d’autres acteurs maintenant tels les ONG ou les

populations autochtones (immigrés, réfugiés) deviennent des sujets de décision internationales

à travers les droits de l’homme. Ils peuvent gagner en visibilité comme individu et comme

collectivités sans sortir de leur anonymat.

Au niveau supnationale, cette tendance accompagnée de mesure politique comme la

privation néo-libérale contribue à un démantèlement partiel de l’autorité exclusive sur un

territoire et sur des habitants que nous savons longtemps associé à l’État national. Pour

l’auteure, le lieu le plus stratégique de se démantèlement du pouvoir exclusif de l’État

national est sans doute la cité globale. Justement parce que là se met en jeu toute une série

d’évènement en rapport avec le mondialisé.

Elle prend l’exemple de la privatisation des prisons au Etats-Unis. La firme qui gère la prison

a un rapport avec la prison comme le gérant d’un hôtel. Les prisonniers sont des clients

rapportant de l’argent. Les conséquences les responsables veulent le plus possible de

prisonniers car c’est comme la location d’une chambre dans un hôtel, cela rapporte de

l’argent.

3

Si on imagine cette situation dans divers cas, on voit la manière dont la privatisation

transforme le rapport entre le citoyen et l’État national.

La cité globale est une espèce de plate forme en partie dénationalisée pour le capital mondial.

Elle émerge en même temps comme un espace clé, étonnant mélange de population venue du

monde entier avec peu de ressources. L’intensité croissante de transaction dans cette ville à

l’échelle mondiale créé par les professionnels, les capitaux, les immigrés, les hommes

d’affaires, des géographies transfrontalières stratégiques qui évitent en partie l’État national.

Ce n’est pas seulement la ville elle-même c’est aussi cette architecture organisationnelle du

capital mondialisé qui trouve sa place dans ces réseaux de vie globale. Beaucoup de

transaction entre ces villes. Il y a plutôt les professionnels mais aussi d’autres types d’acteurs

tel les immigrés. On a donc une émergence d’une géographie transfrontalière qui connecte ses

villes et qui dépasse ou croise l’État national. Ce n’est pas la plus grande partie des gens qui

participe à cela, ce sont de nouvelles structurations qui font des réseaux, contribuant à se

démanteler de l’autorité exclusive de l’État national sur son territoire et sur son peuple.

L’intensité croissante entre ces villes est intéressante. Les nouveaux réseaux de

communication informatique, numérique, renforcent davantage ces transformations qu’il

s’agisse de transfert professionnel entre l’entreprise, de communication sur Internet, entre le

nombre de diaspora et le type d’intérêt dispersé dans le monde.

Résumé venant du net

Pour une large part l’économie mondialisée se matérialise dans des processus concrets et

géographiquement situés ; cela vaut également pour la plupart des nouvelles industries de

l’information. Il faut en effet distinguer la capacité de communication/ transmission

mondialisée des conditions matérielles qui la rendent possible.

La dispersion géographique de l’activité économique rendue possible par la télématique

contribue à l’accroissement des fonctions centrales tant que cette dispersion s’accompagne de

la concentration continue du contrôle, de la propriété et de l’appropriation du profit qui

caractérise le système économique actuel. D’un point de vue plus théorique, on peut se

demander si un système économique avec des tendances aussi fortes vers la concentration

peut avoir une économie spatiale sans points d’agglomération physique.

Précisément parce qu’elles sont profondément pénétrées de télématique, les nouvelles

industries de l’information renouvellent la question du contrôle dans l’économie mondialisée,

au delà de l’Etat et des systèmes de coordination non centrés sur l’Etat qui prévalent dans la

littérature sur la gouvernance. Il y a des questions de contrôle liées à l’ampleur des variations

sur les marchés financiers que permet la vitesse des transactions rendue possible par les

nouvelles technologies. Un des meilleurs exemples en sont les marchés des changes : ils

opèrent essentiellement par voie électronique et ont atteint des volumes qui rendent les

banques centrales incapables d’influer sur les taux de changes comme elles le devraient. Il

s’agit là de questions de contrôle liées spécifiquement aux nouvelles technologies, notamment

à l’immense accélération des transactions, plutôt qu’à une extension de l’économie au delà de

l’Etat.

4

Mondialisation et coopération interétatique

La faillite du système de Bretton Woods a provoqué un vide de la gouvernance mondiale

rapidement rempli par les multinationales et les marchés financiers mondiaux (Sassen, 1991,

chap. 1-4). Cela a alimenté l’idée d’un rétrécissement du rôle de l’Etat et le débat sur les

systèmes non-étatiques de pouvoir (Jessop, 1990 ; Rosenau, 1992 ; Young, 1989 ; Kooiman et

Van Vliet, 1993 ; Leftwich, 1994).

D’après certains (Panic, 1996 ; Mittelman, 1996 ; Drache et Gertler, 1991), le néolibéralisme

des années 1980 a redéfini le rôle des Etats dans les économies nationales et dans la

coopération interétatique. Ils ajoutent que la structure de l’Etat lui-même, dans les pays

développés, s’est déplacée en s’éloignant des organisations les plus fortement liées aux forces

sociales locales dans lesquelles elle s’ancrait pendant la Pax Americana, pour se rapprocher

de celles qui sont les plus proches du processus transnational de formation du consensus.

Un coup de projecteur sur la finance internationale et les services aux entreprises met en

lumière à quel point les formes de mondialisation économique visibles les vingt dernières

années n’ont pas nécessairement eu pour effet de renforcer la coopération interétatique. Bien

plus le développement de la finance internationale a produit régulièrement des impasses non

seulement pour les Etats mais pour le système interétatique. Les systèmes existants de

gouvernance et de responsabilité sur les activités économiques et les entités transnationales

laissent beaucoup de choses non gérées dans le cas de ces industries.

De ce point de vue, l’analyse de ces industries peut aider à mettre en lumière les différences

entre le rôle de l’Etat dans des formes d’internationalisation plus anciennes et face à la

mondialisation actuelle de l’activité économique, visible dans certains secteurs et en aucun

cas dans tous.

Pour illustrer cet affaiblissement du lien entre la dynamique de croissance de la finance et des

services aux entreprises et l’Etat et la coopération interétatique, on peut examiner la nouvelle

dynamique de valorisation impliquée par le développement de ces industries (cf. Sassen,

1994 : chap. 4 et 6). On assiste à la formation d’un complexe économique aux propriétés

clairement distinctes des précédents, notamment du fait de la faiblesse de l’articulation de la

dynamique de valorisation aux fonctions économiques de l’Etat, à l’inverse de l’industrie

fordiste par exemple.

Éléments de définition d’une nouvelle politique

Se concentrer sur l’espace économique des nouvelles industries de l’information permet

d’avancer dans l’analyse de la signification de la dérégulation dans la mesure où des

composantes importantes de ces industries sont liées à des sites particuliers au sein des

économies nationales alors que d’autres sont localisées dans des espaces électroniques qui

échappent à toutes les juridictions et frontières conventionnelles. L’observation des

principales industries de l’information dans un site subnational tel qu’une ville globale révèle

deux conditions diamétralement opposées de la poursuite de la mondialisation en termes de

gouvernance, qui ne peuvent être réduites à la dualité conventionnelle entre national et

mondialisé. Ces deux conditions contrastées sont : la sélectivité spatiale et la virtualisation de

l’espace économique.

5

La première tient au fait que les capacités de régulation dérivent de la concentration de

ressources significatives, incluant du capital fixe, situé en des points stratégiques. L’inertie

spatiale de la plupart de ces ressources contraste avec l’hypermobilité des produits

informatifs. La capacité de régulation de l’Etat dans les industries de l’information s’exerce

moins facilement sur des produits hypermobiles que sur des infrastructures et d’autres

aménagements, depuis le câble en fibre optique desservant les immeubles de bureaux jusqu’à

la formation de forces de travail spécialisées, présentes dans les villes globales.

Par ailleurs le fait que ces nouvelles industries opèrent partiellement dans des espaces

électroniques soulève la question du contrôle lié à certaines propriétés centrales des nouvelles

technologies, notamment le volume des transactions rendu possible par la vitesse et le fait que

l’espace électronique n’est pas soumis à des conventions juridiques. Il ne s’agit plus

seulement de la capacité de l’Etat à gouverner ces processus, mais aussi de la capacité d’en

faire autant sur le marché privé, en impliquant dans cette régulation les principaux acteurs

opérant sur ces marchés électroniques. Les illustrations élémentaires et bien connues de ce

problème de contrôle sont les cracks boursiers attribués à la programmation électronique, et

les décisions prises à l’échelle mondiale d’investir ou de désinvestir sur une monnaie ou

encore le marché émergent qui ressemble à une sorte de débandade mondiale, facilitée par

l’intégration globale et l’exécution instantanée à l’échelle mondiale. Mexico et ses suites en

sont l’illustration ; de même Barings.

Les deux enjeux liés à l’inertie spatiale et à la virtualisation/ vitesse sont tout à fait distincts de

ceux qu’on souligne toujours sous la forme de la dualité national/mondialisé. Cette dualité

conduit plutôt à des propositions abruptes sur la perte de sens de l’Etat face aux acteurs de

l’économie globale. Cela vient de la tendance dominante dans les analyses de la

mondialisation et des industries de l’information à insister plutôt sur les produits de l’industrie

que sur le processus de production, sur la capacité de transmission instantanée autour de la

terre plutôt que sur l’infrastructure nécessaire à cette capacité, sur l’incapacité de l’Etat à

réguler ces produits plutôt que sur cette capacité quand ils sortent de son champ territorial.

Tout cela est tout à fait juste en soi ; mais c’est une évaluation partielle des implications de la

mondialisation sur la gouvernance.

Il ne s’agit pas seulement de coordination et d’ordre dans un espace économique qui dépasse

le simple Etat, mais d’une variable qualitativement nouvelle : ces technologies produisent des

choses que l’appareil institutionnel existant aussi bien privé que public ne peut pas maîtriser

parce qu’elles consistent en processus liés à une vitesse tels que les mécanismes existants de

management et de contrôle sont obsolètes.

D’un autre côté la prise en considération des localisations, et en particulier de ce type de lieu

que j’appelle une ville globale, souligne le fait que beaucoup des ressources nécessaires aux

activités d’une économie mondialisée ne sont pas hypermobiles et pourraient en principe faire

l’objet d’une régulation effective. Cette régulation ne porterait pas sur le produit des

industries de l’information qui sont en effet hypermobiles et circulent dans des espaces

électroniques, mais sur l’infrastructure. Le problème est maintenant de comprendre dans

quelle mesure les composantes clés des principales industries de l’information ont des

localisations précises et inversement, dans quelle mesure des composantes clés de ce qu’on

appelle l’économie mondialisée se matérialisent réellement dans des lieux délimités.

6

6

7

7

1

/

7

100%