SIG_CARICAIE

Delphine Douçot, MA1,SIE Joelle von Ballmoos, UNIL Pierre-Jean Copin, MA3,SIE

Francesca Gambazzi, MA1, SIE Matthias Fournier, MA3,SIE

Travail de séminaire « SIG pour l’environnement », 2006

Gestion des réserves naturelles. Exemple de la Grande Cariçaie

Liens entre les SIG et les réserves naturelles

Les réserves naturelles constituent un territoire protégé pour préserver un patrimoine naturel remarquable et

menacé. Les biotopes concernés par les réserves naturelles possèdent souvent un écosystème au

fonctionnement complexe et abritent des liens entre espèces souvent difficiles à distinguer. Les interactions entre

les divers systèmes, souvent dynamiques, sont difficilement modélisables et la mise en place d’une action peut

engendrer des conséquences à différents niveaux, thématiques, spatiaux et temporels. Cette complexité en fait

un environnement vulnérable aux changements anthropiques, mais aussi à l’évolution naturelle des espèces.

Cette fragilité en fait un milieu rare, qui peut avoir une importance nationale ou même internationale, selon les

espèces qu’elle abrite. Dans plusieurs pays, elle fait même l’objet de textes de loi cantonaux et fédéraux.

1

De part

ce statut, la sauvegarde de ce milieu et de ces espèces passe par une surveillance et un entretien efficace.

Cette fragilité quant aux facteurs de changement implique que soient pris en compte, lors de chaque décision

ou de chaque intervention, de nombreux paramètres et que soient manipulées d'énormes quantités

d'informations. Les outils informatiques apportent dans un contexte un soutien bienvenu. Cependant, pour une

gestion efficiente, l’outil optimal doit répondre à quelques critères :

Pouvoir représenter, séparément ou simultanément, des informations issues de différents domaines

(zoologie, botanique, hydrologie…)

Représenter à différentes échelles selon le phénomène étudié

Etre en mesure d’évoluer avec les phénomènes naturels

L’interdisciplinarité qu’abrite une réserve naturelle demande que les différents responsables puissent

communiquer de manière efficace, s’échanger ou modifier des informations, etc. Nous pouvons donc ajouter que

l’outil devra pouvoir :

S’adapter à différentes configurations informatiques

Pouvoir permettre une manipulation ou une modification facile des données par différents utilisateurs

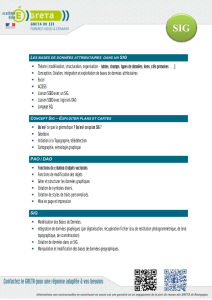

Dans l’ensemble de ces points la demande en information géographique, ainsi que sa représentation dans le

temps, se trouve au centre de la problématique. En effet, le suivi des observations naturalistes, le suivi précis de

populations animales dans le cadre de protocoles,… sont des informations qui ont un caractère géographique

évident et ne peuvent être exploitées efficacement que dans le cadre d’un Système d’Information Géographique.

Bien sûr, les données qui forment la base de ce SIG sont effectuées sur le terrain. Une fois le travail de saisie

terminée, le choix des couches de représentation, thématiques et sous-thématiques doit être judicieux afin que le

SIG mise en place soit optimal pour la gestion de la réserve naturelle. Mais au final, c’est au niveau du traitement

des données, rendu possible par les fonctions des logiciels informatiques, que le SIG s’exprime comme outil

d’aide à la gestion des réserves naturelles.

Il faudrait aussi noter que les objectifs d’une réserve naturelle autre à la protection du patrimoine naturel

(notamment pour une gestion adaptée des milieux naturels et paysagers), sont constitués par :

1

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.(Suisse)

Loi de réserves de chasse et de faune sauvage (France)

- une contribution à l’aménagement du territoire

- une contribution au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie

- assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public

- la réalisation des actions expérimentales ou des programmes de recherche

Dans ce travail, nous allons tenter de déterminer les traitements utilisés par les gestionnaires de sites

protégés (en nous concentrant particulièrement sur le cas de la Grande Cariçaie), leurs avantages et leurs

inconvénients, ainsi que leurs limites en tant qu’outil d’aide à la gestion.

Pour la mise en œuvre d’un SIG dans une réserve naturelle, on procède d’abord à un diagnostic du système

existant, qui permet de définir rapidement les orientations à prendre. Il s’ensuit un travail important sur

l’évaluation et l’analyse des besoins en fonction du contexte, des perspectives et des attentes du personnel. Des

solutions sont alors proposées et mises en œuvre pour la hiérarchisation des données, la gestion des échanges

avec les partenaires, l’adoption d’une démarche qualité, l’acquisition d’un logiciel et de référentiels

cartographiques nationaux.

Afin de fournir un travail de qualité il est très important de savoir combiner des objectifs à court terme comme

la cartographie thématique, la gestion technique, l’analyse,… avec les objectifs à long terme, visant à la création

d’une base de données fiable et précise.

Cas de la Grande Cariçaie

La Grande Cariçaie occupe la rive sud du lac de Neuchâtel. C’est le plus grand marais bordant un lac de

Suisse. D’abord dédaignées des populations riveraines, car se prêtant mal à l’agriculture, les terres nées de la

1ère correction des eaux du Jura trouvèrent leur vocation au milieu du 20e siècle avec le développement des

loisirs lacustres. Dès 1910, les premiers naturalistes relevèrent la valeur biologique extraordinaire des lieux.

Des navigateurs de la Rive nord s’y intéressèrent également et obtinrent en 1930 de pouvoir y établir des

chalets de vacances. Dès la fin de la guerre, la reprise économique poussa quelques investisseurs à

développer le tourisme sur la Rive sud. Des zones résidentielles et des ports de petite battellerie furent alors

construits. En 1980, près d’un quart de la Rive sud avait été affectée aux loisirs lacustres. Le processus de

protection démarra dès 1982.

Elle est constituée de 8 réserves naturelles, couvrant 3000 hectares et s'étendant sur plus de 40 km. Elle

abrite environ 1'000 espèces végétales et 10’000 espèces animales, soit approximativement le tiers de la flore et

le quart de la faune suisse. Sa diversité et sa rareté fait de ce lieu un ensemble naturel exceptionnel dont la

valeur est reconnue au plan international.

La Grande Cariçaie est un site dont l’importance n’est plus à démontrer et la nécessité de structurer ses

données dans une base de données unique est évidente afin de faciliter les travaux de gestion, d’analyse du

milieu et de surveillance scientifique.

Bibliographie :

- Savignat Géraldine, Un SIG pour le Parc naturel Régional de Millevaches en Limousin, Rapport de

Stage, Septembre 2005.

- Riedo Marc, Etude et réalisation d’un base de données prototype pour la gestion de la grande Cariçaie,

travail de diplôme, 1996

1

/

3

100%