L S3 culgén 12-L`après-guerre, une autre vision du monde, …

L

L’

’A

AP

PR

RE

ES

S-

-G

GU

UE

ER

RR

RE

E

:

:

U

UN

NE

E

A

AU

UT

TR

RE

E

V

VI

IS

SI

IO

ON

N

D

DU

U

M

MO

ON

ND

DE

E

Wikipedia etc.

Le terme après-guerre est couramment admis comme désignant la période qui suit immédiatement la

Seconde Guerre mondiale et qui dure jusqu'aux débuts de la guerre froide et la mort de Staline. Durant cette

période, l'organisation et l'économie de la nation sont développées et la plupart des dégâts causés par la guerre

sont réparés. Elle est fréquemment marquée par le manque de nourriture, de produits de tous types et des

conditions de vie mauvaises.

I. L’

HEURE DES BILANS IMPOSSIBLES

A- Bilan immédiat de la Seconde Guerre mondiale

L'après-guerre en Allemagne

Bien qu'il y ait déjà eu des après-guerres marquants pour l'Allemagne (après la guerre de Trente Ans en

1648, après le congrès de Vienne en 1815, après la Première Guerre mondiale en 1918 et le traité de Versailles),

le terme après-guerre (Nachkrieg en allemand et Nachkriegszeit pour la période de l'après-guerre) ne s'est laissé

attribué qu'à l'après-guerre de 1945.

Après la fin de la seconde guerre mondiale, une grande partie de l'Europe et de l'Allemagne n'était plus

que ruines et décombres. Les alliés ont donc instauré après la capitulation du troisième Reich une politique de

démocratisation, de démilitarisation, de dénazification, de décentralisation et de démontage.

Selon le point de vue d'une grande partie de la population allemande, après la défaite, cette politique

était toutefois une politique de vainqueurs, car d'une certaine manière, le peuple allemand se libérait de manière

générale et politique de l'Allemagne Nazie.

L'après-guerre dans les 4 zones d'occupation

Articles détaillés : Occupation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et Occupation de

l'Autriche après la Seconde Guerre mondiale.

Sur ces cinq points, les 4 puissances qui occupaient l'Allemagne et l'Autriche (États-Unis, Royaume-

Uni, Union soviétique et plus tard la France) étaient en accord : Démontage, Démilitarisation, Dénazification,

Démocratisation et Décentralisation (appelés les 5 "D"). Ils ont toutefois poursuivi ces tâches en les orientant

différemment, et ce avec une démarche différente.

Démontage

Le démontage a permis la démilitarisation et - avant tout dans la zone d'occupation soviétique - le

remplacement de ce qui a été détruit par les troupes allemandes et la guerre. Cela a été fait assez rapidement et

cela a ouvert la voie à une politique proche du capital et de l'emploi salarial en Allemagne de l'Ouest.

Démilitarisation

L'Allemagne fut privée d'armée, alors qu'en 1918, elle avait eu droit à 100 000 hommes.

Dénazification

Les alliés décident d'épurer la fonction publique de l'Allemagne et d'en bannir les représentants nazis.

Ainsi, ils s'attachent à supprimer tout symbole lié à l'idéologie du III

e

Reich pour en effacer l'influence jusque-là

L’après-guerre : une autre vision du monde

2

prépondérante en Europe. S'en suivront les procès de Nuremberg de novembre 1945 à octobre 1946 où seront

jugés les dirigeants nazis des nombreux crimes commis.

Démocratisation

En mai et octobre 1946, il y eut les premières élections de maires et de présidents de Land dans les

zones anglaises et américaines.

Décentralisation

Les 4 puissances qui occupaient l'Allemagne ont rendu plus autonome le territoire.

L'expulsion des populations germanophones à l'Est

Cette période a été marquée par les expulsions des anciens territoires auparavant allemands qui

appartiennent désormais à la Pologne, aux pays baltes, à la Tchécoslovaquie et à l'Union soviétique depuis la

capitulation (comme les anciennes villes de Königsberg, Breslau ...). 12 millions d'allemands occupant un

territoire grand environ comme l'Allemagne actuelle durent alors revenir en Allemagne, et ce mouvement de

population s'est donc effectué de manière assez brutale.

Le développement spectaculaire de l'Allemagne de l'ouest

Appelé Wirtschaftswunder, la croissance de l'Allemagne de l'Ouest fit que très rapidement ce pays

devient la troisième économie mondiale.

Le développement de l'Allemagne de l'est

Dans la zone d’occupation soviétique, la reconstruction s’est faite beaucoup plus lentement que dans les

zones d’occupation de l’Ouest. L’union soviétique n’a pas aidé la reconstruction de l’Allemagne de l’Est, au

contraire, elle s’octroya des frais de réparation sous la forme de machines de production industrielle et d’autres

choses importantes pour l’infrastructure comme les locomotives et les rails de chemins de fer. C’est pour cela

que la situation jusqu’en 1948 ne s’est pas réellement améliorée. De plus, une réforme de la monnaie eut lieu en

Allemagne de l’Est en 1948, réforme qui n’a fait qu’à peine améliorer la situation. Ainsi, le marché noir et le troc

ont fleuri en Allemagne de l’Est plus longtemps qu’en Allemagne de l’Ouest. La situation n’allant pas en

s’améliorant, un nombre important de personnes décidèrent de s’installer en Allemagne de l’Ouest. La situation

s’améliora lentement à partir de 1949 pendant qu’en Allemagne de l’Ouest, les gens pouvaient déjà faire les

courses dans des magasins remplis. A l’Est, les tickets de rationnement étaient encore distribués. Ce n’est qu’à

partir des années 1950 qu’une lente croissance commença. Cependant la population n’était toujours pas

satisfaite. Mais le gouvernement au pouvoir ne s’en rendait pas compte et donc ils augmentèrent les normes de

production beaucoup trop tôt. À partir de ce moment, c’en était trop pour la majorité de la population qui

descendit dans les rues et les gens protestèrent contre l’approvisionnement déficient. Si l’Armée rouge n’avait

pas fortement réprimé cette résistance, l’existence de la RDA aurait été menacée. Une croissance économique

significative n’eut lieu qu’à partir de 1961, la même année que la construction du mur de Berlin.

Le rideau de fer. Instauration des démocraties populaires

Article détaillé : Démocratie populaire.

La Yougoslavie de Tito

Article détaillé : République fédérale socialiste de Yougoslavie.

La nouvelle donne en Asie

L'occupation du Japon

Article détaillé : Occupation du Japon.

La guerre civile en Chine

Article détaillé : Fin de la guerre civile chinoise.

Les prémices de la décolonisation

Article détaillé : Décolonisation.

Les débuts de la guerre froide

.

Plan Marshall contre doctrine Jdanov

L’après-guerre : une autre vision du monde

3

Harry S. Truman dénonce la mise en place des régimes communistes dans les pays occupés par l’armée

rouge (doctrine Truman).

Il veut aider les peuples libres à résister à la menace communiste en Europe de l’Est. Cette aide prend la

forme du soutien économique : Plan Marshall.

L’URSS réplique par la doctrine Jdanov qui annonce que son pays soutiendra tous les mouvements

révolutionnaires luttant contre la volonté de domination américaine.

Le blocus de Berlin

Article détaillé : Blocus de Berlin.

Le blocus de Berlin est une tentative d'annexion de la partie Berlin ouest par l'URSS, Berlin ouest étant occupée

à ce moment là par les Américains, les Anglais et les Français. Il commença à partir de 1948 et dura environ un

an (350 jours exactement). Durant cette période, les allemands habitants à Berlin ouest se virent privés

d'électricité et de vivres. Berlin étant

située dans la RDA, toutes les voies de

communication furent coupées.

Vue aérienne d'Hambourg après

l'Opération Gomorrhe (1943).

En réponse à cette tentative

d'annexion, le gouvernement des alliés

mit en place un plan de ravitaillement

aérien. Des vols en provenance de la

RFA devaient alimenter les berlinois de

l'ouest en eau, nourriture... Étant aussi

privés d'électricité, les alliés purent

ravitailler les berlinois de l'ouest en

apportant un générateur qui les alimenta

durant toute la durée du blocus.

Reconstruction et État-providence

Article détaillé :

Reconstruction après la Seconde Guerre

mondiale.

Dans l’immédiat après-guerre, il est nécessaire de reconstruire les infrastructures détruites par la guerre,

en particulier en France et en Allemagne.

Le baby boom

Article détaillé : Baby boom.

Cette période s'étend de 1945 au milieu des années 1950 pour la plupart des pays nord-européens. Pour

la France, il a continué jusqu'à la fin de 1964. Pour l'Espagne, ce phénomène a commencé plus tard en 1957,

pour se finir en 1977.

L'après-guerre au cinéma

• Allemagne année zéro (Deutschland Stunde null) de Roberto Rossellini sorti en 1947, tourné à

Berlin dans les décombres de la ville.

• Le mariage de Maria Braun de Rainer Werner Fassbinder, sorti en 1979.

• Abenteuer in Wien de Emil-Edwin Reinert contient des scènes tournées en 1951 dans les

décombres de Vienne.

Bibliographie

• Tony Judt, Après-guerre. Une histoire de l'Europe depuis 1945, Paris, Armand Colin, 2007.

B- La reconstruction : 1945-1958

L’après-guerre : une autre vision du monde

4

Deux guerres en trente ans ont représenté pour la France une période d’épreuves. Les pertes humaines

ont été moindres pendant la Seconde Guerre (600 000 morts environ) que pendant le premier conflit mondial. En

revanche, les pertes matérielles sont beaucoup plus lourdes. Combats et bombardements ont détruit villes, usines,

ponts, gares et voies ferrées. S’y ajoutent les pertes causées par l’exploitation intensive par l’occupant, d’une

économie asservie.

Cependant, on peut parler de véritable élan dans la remise sur pied du pays ; les temps sont difficiles

mais la paix restaure la confiance en l’avenir, comme en témoigne la vigoureuse reprise démographique du baby-

boom, et l’aide américaine du plan Marshall permet de parer au plus pressé.

Dès 1945 et bien que la situation soit difficile, des mesures d’urgence sont prises : nationalisations de

secteurs clés de l’économie (énergie, transport aérien, banques de dépôt, assurances) et de grandes entreprises

(Renault), création de la Sécurité sociale, des comités d’entreprise et mise en œuvre d’une planification

économique dont la responsabilité est confiée à Jean Monnet. Mais les forces politiques issues de la Résistance,

communistes, démocrates-chrétiens et socialistes, qui soutiennent le gouvernement provisoire du général de

Gaulle, se divisent rapidement sur le choix des institutions et sur les grandes options économiques. Le chef de la

France libre finit d’ailleurs par quitter le gouvernement en janvier 1946 et fonde un nouveau parti politique, le

Rassemblement du peuple français (RPF) en 1947. Il faut deux assemblées constituantes élues au suffrage

universel (le vote des femmes a été instauré en 1944) et trois référendums pour que soit enfin adoptée la

Constitution de la IVe République, promulguée le 27 octobre 1946, qui institue une Assemblée nationale toute-

puissante et un Président aux pouvoirs limités. En janvier 1947, Vincent Auriol est élu président de la

République par le Parlement.

Aux divisions politiques internes s’ajoutent bientôt celles nées de la guerre froide et de la décolonisation.

Malgré l’opposition des communistes, la France affirme son atlantisme et se range résolument dans le camp

occidental. Elle intègre l’Organisation européenne de coopération économique (OECE), créée en avril 1948 pour

répartir l’aide américaine, et adhère à l’Alliance atlantique (OTAN) en avril 1949. Par ailleurs, après la division de

l’Allemagne, la France opte pour une politique d’entente avec la RFA qui sera à la base de la construction

européenne. Jean Monnet, Robert Schuman et le chancelier Konrad Adenauer sont les principaux artisans de ce

rapprochement qui aboutit en 1951 à la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA),

première structure autour de laquelle va se construire l’Europe unie. Si la France repousse la création d’une

Communauté européenne de défense (CED), elle joue un rôle actif dans l’institution de la Communauté

économique européenne (CEE) (ou Marché commun), qui voit le jour avec le traité de Rome, le 25 mars 1957.

La IVe République devra faire face à une grave crise engendrée par la décolonisation. Celle-ci commence

en Indochine, d’où la France doit se retirer après huit années d’une guerre difficile. Pierre Mendès France, président

du Conseil, met fin au conflit (accords de Genève, le 20 juillet 1954). Le Maroc et la Tunisie deviennent

indépendants en 1956, tandis qu’une décolonisation pacifique s’amorce en Afrique noire. La décolonisation de

l’Algérie, en revanche, donne lieu à un conflit qui durera de 1954 à 1962 et sera fatal à la IVe République.

II. L

ES

T

RENTE

G

LORIEUSES

Les Trente Glorieuses sont la période de forte croissance économique qu’ont connu entre 1945 et 1974

une grande majorité des pays développés, principalement les membres de l’OCDE.

La période d'une trentaine d'années (en réalité vingt-huit ans), entre la fin de la Seconde Guerre

mondiale en 1945 et le choc pétrolier de 1973 se caractérise, après un début difficile, par la reconstruction

économique des pays dévastés par la guerre, par un plein emploi dans la grande majorité des pays, une

croissance forte de la production industrielle (accroissement annuel moyen de la production d'environ 5%), et à

une expansion démographique importante (le baby boom) dans certains pays européens – particulièrement en

France et en Allemagne de l'Ouest (la RFA).

Les Trente Glorieuses furent une véritable « révolution silencieuse » en tant qu'elles furent porteuses de

changements économiques et sociaux majeurs ; elles ont marqué le passage en Europe, avec quarante années de

retard sur les États-Unis, vers la société de consommation.

L’origine de cette forte croissance est essentiellement celle d’un rattrapage technologique vis-à-vis des

États-Unis, pour des pays dont le capital humain (niveau d’éducation et d’expérience des travailleurs) restait

important. Les heures travaillées sont également très élevées (la durée du travail est plus élevée en France que

dans les pays voisins et qu’aux États-Unis)

1

.

Origine de l'expression

L’après-guerre : une autre vision du monde

5

Cette expression a été créée par Jean Fourastié

2

et fait écho aux Trois Glorieuses, journées

révolutionnaires des 27, 28 et 29 juillet 1830 qui avaient vu la chute de Charles X et l'instauration de la

Monarchie de juillet de Louis-Philippe Ier.

C'est donc le cas de la France qui permet de saisir, au mieux, le sens du sous-titre du livre de Jean

Fourastié, la « révolution invisible ». Lato sensu.

Déroulement général

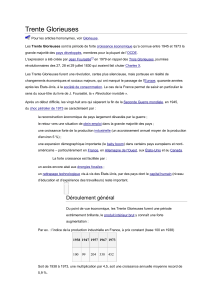

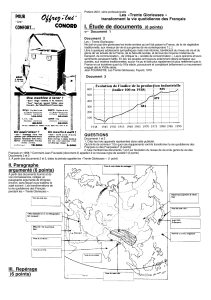

Les Trente Glorieuses furent, du point de vue économique, une période extrêmement brillante, une

révolution qui a profondément changé les pays en question. Le Produit intérieur brut y connait une forte

augmentation. Par exemple, l’indice de la production industrielle en France (base 100 en 1938) est à 99 en 1947.

Il monte à 204 en 1957, 338 en 1967 et 452 en 1973, à prix constant. En 26 ans, la production a été multipliée

par 4,5, soit une croissance annuelle moyenne record de 5,9%.

Pays concernés

Les pays concernés avaient un fort potentiel (niveau d'éducation de la population élevé), mais des

infrastructures en ruine et une économie dévastée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, parfois tournée vers

la production militaire.

Ces pays ont bénéficié à partir de 1948 du plan Marshall.

Le Japon, l'Allemagne, la France ont plus particulièrement connu cette très forte croissance économique

(en France le taux de croissance est monté jusqu'à 8%). Cette croissance a consisté en partie en la reconstruction

des infrastructures et des habitations détruites pendant la guerre. L'économie du Royaume-Uni, minée entre

autres par des problèmes de convertibilité de taux de change avec le dollar

[réf. nécessaire]

, n'a pas connu cette forte

croissance. La croissance des pays qui basculent dans le Bloc de l'Est a également été plus faible.

Plus globalement, la société a été profondément remodelée, devenant une société de consommation de

masse et une société de loisirs. Ce phénomène est en partie un rattrapage sur le style de vie américain des années

1920, sur lequel les pays européens étaient en retard. De même, le niveau du PIB par habitant se rapproche du

niveau américain (et s'en éloignera à nouveau au cours des années 1980 et 1990).

Le cadre institutionnel international

Au sortir de la guerre, la reconstruction d'un système monétaire international s'impose. Pour ce faire, la

conférence de Bretton Woods se réunit en juillet 1944. Au cours de cette conférence, s'opposent les projets

britannique, défendu par John Maynard Keynes, et américain, défendu par Harry Dexter White. Finalement, le

projet soutenu par les États-Unis s'impose et consacre l'hégémonie du dollar dans le système monétaire

international.

En outre, la conférence de la Havane en 1946, « conférence des Nation Unies pour le commerce et

l'emploi », souligne la volonté de décloisonner, de manière progressive, les échanges internationaux. En réponse

à cette volonté, le GATT, General Agreement on Tariffs and Trade (ou AGETAC en français, Accord général

sur les tarifs douaniers) est mis en place à la conférence de Genève en 1947. L'objectif est de réduire par

« rounds » successifs les tarifs douaniers, ce qui aura pour conséquence de favoriser les échanges internationaux,

soutenant la croissance économique des pays développés à économie de marché (PDEM).

D'autre part, les pays européens engagés dans le conflit, mais également le Japon, sont dévastés. Les

besoins de reconstruction sont énormes. Dans ce contexte, le général George Marshall propose, au nom des

États-Unis, une aide aux pays européens dans un discours du 5 juin 1947. Le Congrès américain vote, en avril

1948, l'European Recovery Program, le Plan Marshall qui distribue près de 13 milliards de dollars,

majoritairement sous forme de dons, aux pays ayant accepté l'aide. Le plan Marshall répond à un double objectif

politique et économique : celui qui consiste à endiguer le communisme (« containment ») et celui qui consiste à

éviter la surproduction qui menace l'économie américaine et qui a été « l'irremplaçable démarreur de

l'investissement » en Europe d'après Denis Woronoff

3

. En effet, la contre-valeur issue du plan Marshall a servi,

notamment en France, à financer l'investissement, permettant une modernisation de l'appareil productif et donc

une augmentation de la productivité. Cette aide prend la forme d’un don de capitaux des États-Unis (en fait, une

ligne de crédit), à condition que ceux-ci soient utilisés en commandes à l'industrie des États-Unis

[réf. nécessaire]

(celle d'Europe était de toute façon exsangue à la fin de la guerre) : tracteurs, matériels ferroviaires,…

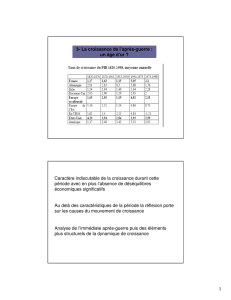

Les caractéristiques de la croissance

Taux de croissance économique élevé

La croissance économique de l'après-guerre est générale, mais il existe de fortes disparités entre chaque

pays. En effet, sur la période 1950-1973, le taux de croissance annuel moyen est de 5,64% en Italie, de 6,0% en

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%