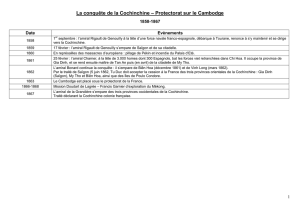

survol de l`histoire de la pénétration française en indochine

© FNAOM—ACTDM / CNT TDM

1

SURVOL DE L’HISTOIRE DE

LA PÉNÉTRATION FRANÇAISE EN INDOCHINE

(1625 - 1939)

Au moment où nous voyons, avec une douloureuse inquiétude, se poser non

plus seulement la question du maintien de l'Indochine dans une Union Française

d'avenir incertain maïs même celle de notre simple présence dans les territoires

du Vïêt-Nam, il ne paraît pas sans intérêt de rappeler, sous la forme laconique

d'éphémérides, les différentes étapes de l'établissement de l'influence française

dans ces terres lointaines, auxquelles, quoi qu'il advienne, nous demeurerons at-

tachés par d'impérissables souvenirs.

C'est aux anciens d'Indochine, ceux d'avant 45 comme ceux d'après — car

j'unis les uns et les autres dans une identique et fraternelle estime — que je dédie

ce court travail. Puissent-ils y trouver la justification des efforts et des sacrifices

qu'ils ont si généreusement consentis pour tenter, trop souvent sans en avoir les

moyens et dans l'indifférence et l'incompréhension de la Métropole, d'assurer la

pérennité de l'œuvre sacrée de trois générations consécutives, sans compter les

précurseurs.

Général NYO.

1625-1645

— Sous Louis XIII, le Père Jésuite

Alexandre de Rhodes effectue plusieurs séjours en

Cochinchine, Annam et Tonkin. Il en dresse une pre-

mière carte et en écrit l'histoire. Il est l'introduc

teur de

la pensée française en Indochine.

1658

— Le Pape, à l'instigation de Louis XIV et

de Mazarin, nomme en Extrême-Orient des vicaires

apostoliques français pour évangéliser les Extrêmes-

Orientaux : Monseigneur Poilu pour le Ton

kin et le

Laos — Monseigneur Lamothe-Lambert pour la Cochin-

chine et le Japon.

Avant de partir. Monseigneur Fallu crée un éta-

blissement pour la formation des missionnaires.

Les missionnaires vont désormais implanter

là-bas une tradition française et établir un premier

lien entre Extrême-Orient et Occident.

1667

— II faut se rappeler, pour situer l'his-

toire de la pénétration de notre influence en Ex-

trême-Orient dans son cadre d'ensemble, que la

Compagnie Française des Indes créait à partir de

1667 ses premiers comptoirs aux Indes, auxquels

Louis XIV portait un intérêt particulier, que, sous

Louis XV, Dupleix, après avoir été de 1721 à 1741

"Premier Conseiller de la Compagnie et Commis-

saire Général des Troupes des Indes", puis Direc-

teur Général de la Compagnie, fut de 1741 à 1754

"Gouverneur Général des Indes" que c'est enfin le

16 janvier 1761 que la capitulation de Lally-Tollendal

à Pondichéry se traduit par la perte des Indes.

Ni le Gouvernement de Louis XV, ni l'opinion

publique n'avaient voulu consentir les sacrifices né-

cessaires pour sauver l'œuvre de Dupleix, mais ils

rendirent, seul, responsable de la catastrophe Lally,

objet d'un procès inique qui le conduisit à l'échafaud

en mai 1766.

1685

— Louis XIV envoie un chargé de mis-

sion à la cour de Hué en vue d'obtenir l'autorisation

officielle pour les missionnaires de prêcher le catholi-

cisme et d'établir des relations entre France et An-

nam.

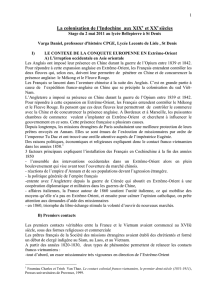

L'Indochine sous la Royauté,

la Révolution et le Premier Empire

Mgr. Pigneau de Behaine

© FNAOM—ACTDM / CNT TDM

2

1686

— Une Ambassade siamoise vient à Ver-

sailles et défraiera longtemps la chronique de la cour.

1748

— Sous Louis XV la compagnie de Law

envoie des missions commerciales en Cochinchine

mais il ne s'ensuit aucune relation durable.

1749

— L'intendant Pierre Poivre, chargé

par Dupleix d'étudier l'organisation des comptoirs

en Annam, débarque à Fai-Fo au sud de Tourane

et obtient de l'Empereur d'Annam la permission de

s'y établir et d'y faire commerce.

La Métropole ne donne aucune suite à cet ac-

cord.

Il visite la Cochinchine qu'il étudie sous le rap-

port des possibilités d'échange et réunit sur ce sujet

une première documentation.

OCTOBRE 1765

— Le missionnaire Pigneau

de Behaine, futur évêque d'Adran, est affecté à la

mission d'Hatien pour évangéliser les indigènes du

Bas-Cambodge. Il fonde à Hondat un séminaire indi-

gène.

1767

— II devient coadjuteur du vicaire

apostolique de Cochinchine.

1770

— A vingt-huit ans, il est nommé évê-

que du diocèse de Cochinchine avec le titre

d'évêque d'Adran (il aurait administré jusqu'à

cent mille chrétiens).

1775

— L'insurrection des Tay-Son ayant,

de 1770 à 1776, chassé du Tonkin la dynastie

des Trinh (les Seigneurs du Nord) et de l'Annam

la dynastie des Nguyen (Seigneurs du Sud), et

massacré le roi Due Thuong, son neveu et héri-

tier, Nguyen Anh (futur Gia-Long) se réfugie à

Saigon.

En vue de rétablir la paix et d'asseoir l'in-

fluence de la France dans ce pays, l'évêque

d'Adran le recueille.

Il se fixe pour but de l'aider, avec l'appui de la

France, à reconquérir son empire.

1782

— Avec une troupe recrutée en partie

parmi les chrétiens, grâce à l'aide de l'évêque,

Nguyen Anh attaque les Tay-Son à Saigon. Il

échoue mais organise la guérilla autour de la

ville.

Chassé de Cochinchine et du Cambodge, il

se réfugie à Poulo-Condor. L'évêque lui conseille

de faire appel à l'aide de la France et se rend à

Versailles pour appuyer sa requête.

28 NOVEMBRE 1787

— Un traité d'alliance

est signé entre le "Roi de France et de Navarre"

et Nguyen Anh "Roi de Cochinchine". La France

organisera et équipera l'armée annamite de

Nguyen Anh et lui fournira un encadrement de

dix-huit cents hommes à réunir aux Indes. Elle

obtient en échange la cession de Poulo-Condor,

la copropriété du port de Tourane, le monopole du

commerce sur tous les territoires à reconquérir

par Nguyen Anh et une alliance militaire.

JUIN 1789

— Les clauses françaises ne

sont pas respectées. L'évêque d'Adran se fait

homme de guerre.

Avec quelques officiers et volontaires fran-

çais venus de "l'Ile de France" (Ile Maurice) sur

"La Méduse", il prend en mains l'organisation ces

forces de Nguyen Anh. Il concentre, au Siam,

troupes indigènes et volontaires français puis dé-

barque à Cap Saint-Iacques où il a donné rendez-

vous à Nguyen Anh. Un officier français, Dayot,

qui a pris le commandement de la flotte cochin-

chinoise, armée par des annamites, détruit la

flotte des Tay-Son.

1791-1801

— En dix ans avec l'appui et

les conseils de l'évêque d'Adran et de la mission

militaire française Nguyen Anh reconquiert Co-

chinchine, Annam et Tonkin.

Victor Olivier construit la citadelle de Sai-

gon, puis celle d'Hanoi. — J.B. Chaigneau est

nommé "Général de l'Armée du Centre".

En 1799, Nguyen Anh rentre à Hué dans le Pa-

lais de ses ancêtres. Il est proclamé empereur sous le

nom de Gia-Long et se fera reconnaître par la Chine

en 1804.

OCTOBRE 1799

— Mort de Monseigneur

Pigneau de Behaine. Il a jeté les fondements de

notre future souveraineté en Indochine.

1820

— Mort de Gia-Long.

Ses successeurs, à commencer par Ming-Mang

(1820-1841), témoignent une hostilité marquée aux

étrangers, persécutent les chrétiens, font mettre à

mort plusieurs missionnaires.

JANVIER 1833

— Un édit de la cour de Hué

prescrit une persécution générale des missionnaires.

Ils sont chassés ou suppliciés. Seul, le mandarin des

provinces du Sud Le Van Duyet, ancien compagnon

de Gia Long, les protège jusqu'à sa mort.

1848 — 1851 — 1855 — Les édits

nouveaux dé-

crètent la mort des prêtres européens et indigènes.

Plusieurs missionnaires français et espagnols et de

nombreux prêtres annamites sont exécutés.

1856

— Napoléon III envoie à Tourane le

"Catinat" afin d'obtenir réparation

pour le meurtre des missionnaires. Le Commandant

du Catinat fait occuper les forts mais ne peut obtenir

satisfaction.

1857 —.Le Consul de France à Shangaï — de Mon-

tigny — vient à Hué. Il demande l'installation d'un

Consul en cette capitale, la liberté religieuse et des

relations commerciales. Il se voit opposer un refus

formel de l'empereur Tu Duc.

En vingt-cinq ans — 1833-1858 — sept évê-

ques et quinze prêtres français et espagnols sont as-

sassinés.

C'est une croisade religieuse qui, pour une

large part sous l'influence de l'Impératrice Eugénie,

va être à l'origine de la conquête de la Cochinchine.

1858

— Tu Duc fait assassiner l'évêque ca-

tholique M. Diaz de nationalité espagnole.

SEPTEMBRE 1858

— Napoléon III décide

d'intervenir. L'amiral Rigault de Genouilly, à la tête

d'une escadre franco-espagnole et de trois mille

hommes de troupe dont huit cents chasseurs ta-

gals envoyés par le Gouverneur des Philippines,

détruit les forts de Tourane et s'empare de la ville.

Mais il n'a pas assez d'effectifs pour marcher sur

Hué, les troupes étant décimées par le choléra. Il

décide d'agir en Cochinchine d'où provient le riz

indispensable au ravitaillement de l'Annam.

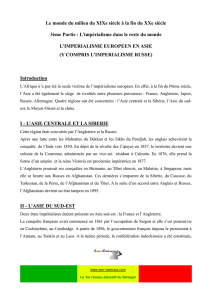

Restauration, Deuxième République,

Second Empire

© FNAOM—ACTDM / CNT TDM

3

FEVRIER 1859

— L'Amiral fait occuper puis

détruire la citadelle de Saïgon (commandant Jaure-

guiberry) incendie les approvisionnements en riz

destinés à l'Annam et met des garnisons dans les

forts du sud de la ville.

NOVEMBRE 1859

— L'amiral Page

(successeur de Rigault de Genouilly) demande à

l'Empereur d'Annam, au nom de Napoléon III, la

liberté des cultes, l'installation de trois consuls

français dans des ports ouverts à notre commerce

et d'un chargé d'affaires à Hué. Tu-Duc oppose un

refus global.

MARS 1860

— Page rejoint avec le gros de ses

forces l'amiral Charner pour

participer à la Guerre

de Chine. Il laisse à Saïgon une garnison de sept

cents Français et cent Espagnols sous les ordres

du capitaine de vaisseau français d'Aries et du

colonel espagnol Palanca.

MARS 1860 - FEVRIER 1861

— La garnison

de Saïgon soutient un siège difficile contre une ar-

mée de douze mille Annamites.

OCTOBRE 1860

— Fin de la campagne de

Chine. Le traité de Pékin accorde à la France la

protection des missions en Chine et Indochine.

FEVRIER 1861

— Le corps expéditionnaire

de l'amiral Charner (Brigade d'Infanterie de Ma-

rine du colonel puis général de Vassoigne) reve-

nu en Cochinchine détruit ou disperse au prix de

pertes sérieuses l'armée régulière annamite for-

tement retranchée à Chi-Hoa — six kilomètres

de Saigon.

AVRIL 1861

— L'amiral Charner fait, re-

connaître le réseau des rivières qui unissent Mé-

kong et Rivière de Saïgon. Après avoir dégagé

les abords de Saïgon, le général de Vassoigne

(dont la Division d'Infanterie de Marine s'illustrera

à Sedan, en 1870, en détruisant à Bazeilles une

Division bavaroise — épisode de la maison des

dernières cartouches) occupe Mytho. Charner re-

noue en outre avec le Cambodge des relations

interrompues.

OCTOBRE-DECEMBRE 1861

— L'amiral Bo-

nard, pour assurer la sécurité de Saïgon contre des

bandes de rebelles et de pirates, fait occuper par

de Vassoigne tout le paya de la rive gauche du

Donaï ainsi que Bien-Hoa et Baria.

MARS-JUIN 1862

— Une agitation géné-

rale en Cochinchine au cours de laquelle Cholon

est incendiée par les rebelles entraîne une série

d'opérations vers l'ouest et l'occupation de Vinh-

Long.

5 JUIN 1862

— Traité de Hué. Privé du riz

de Cochinchine et menacé d'un soulèvement

chrétien, Tu-Duc signe un traité qui nous cède

les trois provinces de Saïgon, Mytho et Bien-Hoa

ainsi que Poulo-Condor et ouvre à notre com-

merce les ports de Tourane, Balat et Quang-An.

Nous rétrocédons Vinh-Long. Le traité nous ac-

corde, en outre, une sorte de protection sur l'An-

nam au cas où son intégrité serait menacée par

des étrangers ou par des insurrections intérieu-

res. L'amiral Bonard devient le premier Gouver-

neur de Cochinchine.

DECEMBRE 1862

— Tu-Duc soutenant en

sous-main les éléments rebelles à notre tutelle,

une insurrection générale éclate en Cochinchine.

Elle est vigoureusement réprimée.

14 AVRIL 1863

— Tu-Duc ratifie définitive-

ment à Hué le traité du 5 juin 1862 qui nous livre

la moitié de la Cochinchine.

SEPTEMBRE 1863

— Tu-Duc envoie à

Paris une ambassade conduite par Phan Than

Giang pour demander la rétrocession des trois

provinces sachant que le gouvernement impérial

engagé dans la difficile et impopulaire expédition

du Mexique hésite à conserver la Cochinchine.

Giang propose un vague protectorat étendu à

toute la Cochinchine, avec occupation limitée à

Saïgon, Cholon et Cap Saint-Jacques.

Les crédits demandés au budget de 1854 pour la

Cochinchine sont supprimés.

Il faut l'action vigoureuse du Ministre de la Marine

Chasseloup-Laubat, de l'amiral de la Grandière,

gouverneur de Cochinchine et la propagande de

quelques officiers tenaces en séjour en France,

pour sauver notre possession et amener le Gou-

vernement à s'en tenir au traité de 1863.

Par la force des choses et la ténacité de quel-

ques hommes,

la croisade religieuse

va se

transformer en une entreprise coloniale.

Cette entreprise sera d'ailleurs une des

plus âprement discutées de la Troisième Répu-

blique, surtout en Indochine derrière laquelle se

profile l'inquiétante silhouette de la Chine.

FEVRIER 1864

— Francis Garnier pro-

clame : "Que la France ne doit pas se proposer

exclusivement pour but l'expansion de son com-

merce et se contenter du mobile unique de l’ap-

pât du gain. Elle a une plus haute mission, celle

Tombeau de Tu Duc

© FNAOM—ACTDM / CNT TDM

4

l'émancipation, de l'appel à la lumière et à la li-

berté des races et des peuples encore esclaves

de l'ignorance et du despotisme"

A l'origine, pour les pionniers — militaires et ex-

plorateurs — il faut le noter, l'action coloniale va

se révéler en Asie comme en Afrique Noire,

comme un moyen de réaliser, dans un monde ar-

riéré, une soif d'idéal, que celui-ci soit religieux,

humanitaire, national ou scientifique.

1866-1867

— Devant l'hostilité de certains

mandarins qui actionnent des bandes armées

contre nous, des opérations minutieusement

préparées d'accord avec le Gouvernement impé-

rial, nous entraînent à occuper toute la basse

Cochinchine repaire de rebelles et de pirates.

Une expédition parcourt la Plaine des Joncs, l'un

de leurs principaux refuges.

L'amiral de la Grandière pacifie, organise

et annexe les trois provinces de l'Ouest Vinh-

Long, Chaudoc et Hatien.

En huit ans, la Cochinchine a été, en totali-

té, placée sous notre souveraineté.

RAPPELONS que l'Empire Khmer d'origine et

civilisation hindoues, constitué au VI

e

siècle s'éten-

dait à toute la Cochinchine, au Cambodge actuel, à

une partie du Siam et du Laos.

La décadence commença au XV

e

siècle. Dès

cette époque, les Annamites et les Thaïs (d'origine

thibétaine), les uns progressant par les côtes, les au-

tres par les vallées de la Meman et du Mékong, enga-

gent contre les Khmers un long conflit qui, à notre ar-

rivée, était sur le point de se terminer par la dispari-

tion du vieil Etat. L'Annam avait, à cette époque, oc-

cupé toute la Cochinchine, le Siam, les provinces occi-

dentales du Cambodge : Siemreap, Sisophon, Bat-

tambang.

1847 — An-Duong, roi du Cambodge, accepte

de payer tribut à l'Annam et au Siam agissant en co-

protecteurs.

1859

— A la mort d'An-Duong, ce n'est

qu'après approbation du Siam, érigé en protecteur,

que son fils Norodom lui succède.

AVRIL 1863

— Considérant que la possession

de la Cochinchine nous donne sur le Cambodge les

anciens droits de suzeraineté de l'Annam, l'amiral

de la Grandière décide pour la sécurité de la Co-

chinchine et l'avenir commercial de Saigon (qu'il

considère comme l'exutoire du Cambodge et du

Laos) de faire valoir nos droits. Il envoie le lieute-

nant de vaisseau Doudart de Lagrée en mission

près de Norodom à Pnomh-Penh avec l'aviso "Gia-

Dinh".

11 AOUT 1863

— Doudart de Lagrée, gagne

la confiance et la sympathie de Norodom et réussi: a

négocier un traité de protectorat que l'amiral de la

Grandière vient signer

à

Oudong le 11 août 1863.

Moyennant notre appui contre les empiéte-

ments du Siam, le roi du Cambodge accorde à nos

nationaux la liberté du commerce et de religion et

nous reconnaît le droit d'installer un Résident à la

cour de Pnomh-Penh. Napoléon III hésite à ratifier

de crainte de s'aliéner les Anglais dont il recherche

l'alliance. Il faut encore toute l'insistance et l'autorité

du Ministre de la Marine Chasseloup-Laubat pour le

décider.

3 JUIN 1864

— Devant ces hésitations, le ver-

satile Norodom accorde, à notre insu, un autre traité

de protectorat aux Siamois. Il accepte de n'être plus

qu'un simple vice-roi, de tenir la couronne royale du

roi du Siam et de payer tribut. Il accepte même une

occupation militaire siamoise. Sous la menace de

Doudart de Lagrée qui fait tirer des salves de tous

les canons de son aviso, Norodom effrayé et crai-

gnant de perdre son royaume, revient au Traité

d'Oudong. Le Siam remet la couronne royale qu'il

détient au représentant de la France qui la rend à

Norodom. Celui-ci se couronne lui-même.

25 JUILLET 1867

— Un traité franco-siamois

reconnaît le protectorat de la France sur le Cam-

bodge, mais le Siam conserve les provinces de Bat-

tambang et de Siemreap. Il les rendra au Cam-

bodge en 1907.

JUIN 1866

— Doudart de Lagrée, avec Fran-

cis Garnier comme adjoint, quitte Saïgon à la tête

d'une petite expédition, pour reconnaître le moyen

et le haut Mékong.

SEPTEMBRE 1866

— II atteint Bassac.

MARS 1867

— II entre à Luang-Prabang et y

séjourne six mois.

18 OCTOBRE 1867

— II pénètre en Chine à

Sze-Mao. Le Mékong devenant impraticable en di-

rection du Thibet, il s'oriente vers le Yunnam en

pleine insurrection à cette époque.

NOVEMBRE 1867

— II atteint le cours supé-

rieur du Song-Koi (Fleuve Rouge) dont Francis Gar-

nier reconnaît la navigabilité qui en fait un débouché

du Yunnam.

Relations avec le Cambodge et le

Laos

Guerrier Khmer

© FNAOM—ACTDM / CNT TDM

5

JANVIER 1868

— Doudart pensant retrouver le

Mékong part pour Tong-Tchouen

par des pistes de

montagne.

MARS 1868

— Epuisé par un abcès au

foie, Doudart de Lagrée meurt à deux jours de

marche du Yang-Tsé-Kiaiig.

Francis Garnier ramène l'expédition à Han-

Keou (où il fait la connaissance du négociant

Jean Dupuis qui devait quelques années plus

tard, chercher à utiliser pour son commerce la

voie du Song-Koi et sera à l'origine de la

conquête du Tonkin), puis Shanghai.

29 JUIN 1868

— Francis Garnier arrive à Sai-

gon. Doudart de Lagrée, l'une des plus attachan-

tes figures de notre épopée coloniale, a ouvert la

voie à notre pénétration au Laos.

1871

— La cour de Hué demande au vice-

roi chinois de Canton aide et assistance pour réta-

blir l'ordre troublé auTonkin par les bandes ar-

mées de pirates chinois, les Pavillons Noirs.

Les autorités chinoises s'adressent à Jean

Dupuis — commerçant français d'Hankéou

— pour

doter d'armement et équipement européens les

troupes régulières chinoises devant agir au Ton-

kin.

1872

— Jean Dupuis, homme d'entreprise,

tempérament ardent, amène à Hanoï une flottille

portant le matériel demandé qu'il compte transpor-

ter en Chine par le Fleuve Rouge.

Le maréchal annamite Nguyen-Tri-Phuong lui in-

terdit d'aller plus loin.

Dupuis occupe Hanoï avec ses mercenaires

et fait appel à l'amiral Dupré, Gouverneur de Co-

chinchine pour débloquer sa cargaison.

1873

— L'amiral Dupré envoie à Hanoï le

lieutenant de vaisseau Francis Garnier — qui, on

l'a vu, a connu Dupuis en Chine et, sans doute,

conçu des projets avec lui pour la pénétration du

Tonkin — avec mission de se livrer à une enquête

sur la situation dans le delta.

30 NOVEMBRE 1873

— Devant les tergiver-

sations des mandarins, d'ailleurs détestés du peu-

ple tonkinois et de leurs troupes, car ils entretien-

nent le désordre pour en profiter, Garnier, avec un

aviso, deux canonnières et cent quatre-vingt-cinq

hommes, enlève d'assaut la forteresse de Hanoï,

occupée par sept mille Annamites. Puis il profite

de la situation politique favorable pour s'étendre

dans le delta avec quelques centaines d'hommes

dont une certaine proportion de troupes indigènes

soigneusement encadrées.

L'aspirant d'Hautefeuille occupe Bac-Ninh,

le sous-lieutenant Trentinian, Phu-Ly, l'enseigne

de vaisseau Balny d'Avricourt, Hung-Yen.

Francis Garnier est tué près de Hanoï, le 22

décembre 1873, ainsi que Balny d'Avricourt.

L'amiral Dupré, qui n'a pas les moyens de

pacifier le Tonkin et qui sait que le Ministère de

Broglie est opposé a son occupation militaire, fait

rappeler à Hanoï les forces françaises du Delta.

Son délégué, l'inspecteur des affaires indigènes

Philastre, signe à Hanoï avec les négociateurs de

la cour de Hué une convention stipulant l'éva-

cuation du Delta.

15 MARS 1874

— Le traité de Saigon place sous

notre entière souveraineté les six provinces de

Cochinchine qui nous appartiennent en fait depuis

1867. Il proclame l'entière indépendance de l'Em-

pereur d'Annam vis-à-vis de toute puissance

étrangère (il vise la Chine) et lui promet, sur sa

demande, la protection militaire française. Tu Duc

s'engage à conformer sa politique extérieure à

celle de la France et à ne signer aucun

traité poli-

tique sans nous en donner connaissance.

Liberté de navigation sur le Fleuve Rouge et

dans chacun des ports ouverts au trafic

(Haïphong - Hai-Duong - Hanoï) où nous pourrons

entretenir un consul et une escorte de cent hom-

mes. Liberté religieuse pour missionnaires et

chrétiens.

La France promet de faire don à Tu-Duc de

cinq vapeurs, cent canons, mille fusils et de met-

tre à sa disposition des instructeurs militaires et

des ingénieurs.

Le traité de Philastre contient en germe le

protectorat français sur l'Annam dans la mesure

où le gouvernement français sera résolu à en as-

surer l'exécution.

Mais en raison de certaines de ses clauses,

ce traité soulève de vives protestations aussi bien

en France qu'en Indochine.

Quant à Jean Dupuis, abandonné après le

traité Philastre, il voit ses navires et marchandises

confisqués par les mandarins tonkinois.

FEVRIER 1882

— Le traité de Saigon, très

critiqué, n'est appliqué ni en Annam ni au Tonkin.

La cour d’Annam s’entend avec les chinois pour

L’Indochine sous la III° République

Jules Ferry

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%