ote de problématique Autres Activités Economiques

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Pôle 3E – Développement territorial et touristique - 27/05/2017

1/12

Schéma de massif des Pyrénées

Note de problématique « Autres filières économiques »

-------------------------------------------------------------

1. Introduction

Les actions des DIRECCTE en faveur du développement des entreprises et des emplois s’inscrivent

dans les politiques suivantes :

- Favoriser la compétitivité des entreprises et la dynamique des territoires

Pour être compétitive, les entreprises doivent investir, innover, exporter, développer les

compétences humaines, utiliser les nouvelles technologies. Elles doivent aussi améliorer les

conditions de travail des femmes et des hommes et veiller à l’épanouissement de leurs salariés.

- Anticiper et accompagner les mutations économiques, favoriser l’accès, le retour à l’emploi et

développer les qualifications

La compétitivité des entreprises est tributaire de la réactivité du marché du travail et de la mise en

œuvre de politiques d’emploi et de formation ambitieuses.

Pour être efficaces, ces politiques doivent notamment s’ancrer territorialement en s’appuyant sur

les démarches de GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences).

Ces politiques générales ont toute leur place à l’échelle du massif des Pyrénées, territoire de

montagne, territoire rural où l’économie industrielle est trop peu présente et où les alternatives

imposées par les mutations économiques sont vraisemblablement délicates à mettre en oeuvre.

2. Généralités sur les emplois salariés et les établissements employeurs

Les éléments de diagnostic :

- Toutes activités confondues, le nombre d’établissements employeurs et l’effectif salarié dans les

cantons de la zone massif de Midi-Pyrénées, évoluent faiblement sur la période de 10 ans (2001-

2010) à un rythme un peu supérieur à 1% alors que pour l’ensemble de la région Midi-Pyrénées le

nombre d’établissements employeurs progresse de plus de 10 % et le nombre de salariés de 18 %

- Les écarts d’évolution (nombre d’établissements et effectif salarié) entre le zonage massif et la

moyenne régionale sont plus importants pour ce qui concerne les établissements de 50 salariés et

plus : hausse de plus de 25 % de ces 2 indicateurs sur l’ensemble de la région alors que, sur le massif,

le nombre d’établissements augmente de 8 % et l’effectif salarié baisse de 2,5 %

- Plus d’un tiers des cantons ont connu une baisse du nombre d’établissements employeurs et/ou une

baisse du nombre de salariés

- Sur le massif pyrénéen :

le secteur de l’industrie représente 9 % du nombre d’établissements

employeurs et 18 % des salariés (le secteur a perdu 21 % de ses

établissements et 25 % de ses effectifs entre 2001 et 2010)

le secteur de la construction représente 12 % des établissements et 12 %

des salariés (le nombre d’établissements a augmenté de 12 % et le nombre

de salariés de 14 % sur la période)

le tertiaire marchand représente 70 % des établissements et 55 % des

salariés (le nombre d’établissements a progressé de 10 % et le nombre de

salariés de 15 %)

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Pôle 3E – Développement territorial et touristique - 27/05/2017

2/12

le tertiaire non marchand représente 9 % des établissements employeurs et

occupe 15 % des salariés (le secteur a perdu 33 % de ses établissements et

6 % de ses salariés)

Les enjeux :

La baisse du nombre d’établissements et de leurs emplois industriels du massif n’échappe pas à la

tendance générale : Entre 1980 et 2007, l’industrie en France a perdu près de deux millions d’emplois,

soit 36 % de ses effectifs. L’externalisation vers le secteur des services expliquerait 25 % de ces

pertes, les gains de productivité associés aux changements de structure de la demande 30 % et la

concurrence étrangère 40 %.

La stratégie de développement économique doit s’appuyer sur le secteur des services marchands et de

la construction qui sont porteurs de croissance et des efforts de soutien sont nécessaires pour enrayer

la tendance à la baisse des emplois industriels.

3. Industrie

Le piémont Pyrénées est ancré dans une forte tradition industrielle. Une industrie lourdes s’y était

implantée, attirée par l’hydroélectricité. Le renchérissement des coûts de l’énergie pourrait attirer de

nouveaux entrepreneurs. Selon leur éloignement de la zone urbaine de Toulouse, des difficultés de

recrutement de personnels qualifiés handicapent parfois le développement d’entreprises. C’est

actuellement le cas pour l’industrie mécanique implantée en Ariège.

Plusieurs implantations majeures d’entreprises présentent des atouts pour résister à la dégradation de

l’emploi industriel dans les filières de la mécanique et électrotechnique (électronique de puissance et

mécatronique), de la chimie et de l’aéronautique. On peut citer la présence de donneur d’ordres

comme Daher-Socata ou Messier-Dowty pour la filière aéronautique ainsi que Alsthom avec le fort

potentiel de recherche et d’innovation avec le projet PRIMES (Pôle de Recherche pour l’Intégration

de puissance et le Management de l’Energie et ses composants de Stockage – ENI de Tarbes est

maître d’ouvrage).

3.1. Filière bois

Eléments de diagnostic :

La part du bois d’œuvre dans la production tend à diminuer et la valorisation du bois n’est pas

optimisée : la commercialisation des bois est essentiellement tournée vers le bois d’industrie ainsi

que vers la filière traditionnelle bois-bûche. Le reste du bois énergie est très diversement

développé et en dessous du potentiel d’équipement du massif.

La diminution de l’activité des entreprises de la filière bois, sur le massif, concerne toutes les

entreprises : pépinières, travaux forestiers, transport, première transformation.

L’aval de la filière, le plus souvent transforme ou utilise des bois récoltés hors région. Les raisons

qui expliquent cette situation :

- la production de bois des Pyrénées est hétérogène quant aux essences et qualités des bois,

- Les modes d’exploitation répondent mal à l’évolution des conditions de marché qui

imposent notamment des exigences de garanties de volumes et qualité.

Les difficultés de commercialisation des bois locaux fragilisent l’amont de la filière et renforce la

demande de bois produits hors massif des Pyrénées.

La filière souffre d’un manque de R&D et de transfert de technologie qui handicapent sa

compétitivité.

Les enjeux :

Le secteur de l’éco-construction, des maisons bois est actuellement très dynamique et fait très

souvent appel à des bois d’importation (Surtout pin nordique). Si le bois-bûche représente un

débouché très important pour le massif (3 millions de stères en Midi-Pyrénées pour l’hiver 2004-

2005, circuit d’approvisionnement pour la moitié non-marchand), ce n’est pas cette valorisation

du bois qui apporte le plus de valeur ajoutée.

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Pôle 3E – Développement territorial et touristique - 27/05/2017

3/12

Une récente étude réalisée par le Pôle Bois du Haut Béarn montre que la qualité du bois du Haut

Béarn est apte à une utilisation pour la construction et que la méthode de tri mise en œuvre par les

scieurs basée sur l’aspect visuel des bois tend à sous classer des bois d’œuvre. Cette étude est

confirmée par les observations faites par le PNR des Pyrénées Ariégeoises pour lequel une

meilleure gestion de la ressource forestière est nécessaire pour améliorer la qualité de production.

L’organisation de l’approvisionnement en bois local de construction apparaît comme

incontournable pour stimuler la demande et donc l’activité économique de la filière aval. La

demande en bois énergie (granulés, pellets, plaquette…) est croissante et doit permettre un

écoulement des bois de moindre qualité tout un maintenant une certaine valeur ajoutée.

On peut penser qu’une filière d’approvisionnement en bois structurée et fiable peut susciter

l’implantation d’entreprises intéressées par les métiers traditionnels du bois mais aussi les métiers

en croissance : bois-ingénierie, bois-chimie ou chimie pour le bois,…

Le renforcement du potentiel R&D et de la compétitivité des entreprises du secteur bois doit

figurer dans les priorités.

3.2. Filière textile

Eléments de diagnostic :

Il existe une filière complète (filage, tissage, tricotage, teinture et apprêt) sur le massif des

Pyrénées qui regroupe une trentaine d’entreprises. La destination du matériau textile est le marché

du vêtement haut de gamme en laine, le tissu de siège automobile, le linge de maison dont le linge

basque. Concernant le linge de maison, il y a une filière complète entre l’Ariège et les Pyrénées-

Atlantiques (donneurs d’ordres et sous-traitant).

Pour résister à la concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre, certaines entreprises ont

développé des compétences techniques particulières leur procurant plus de valeur ajoutée.

C’est ainsi du développement de fils techniques qui permettent d’obtenir des tissus fluorescent,

non-feu, anti-vandalisme voire de tissus pour matériau composite.

Les enjeux :

Peu d’entreprises ont un département de recherche et développement, limitant ainsi le nombre de

fabricants capable de s’investir dans une production plus technique.

La filière chanvre : pour faire face à une demande de produits de substitution plus respectueux des

exigences d’un développement durable, la fibre de chanvre apporte ses qualités naturelles

(recyclable, légère, haute résistance mécanique et élastique, naturellement antibactérien, isolant

thermique et acoustique, bonne résistance à l’impact). Le chanvre pourrait être un fil technique

écologique pour les matériaux composite de demain et l’on imagine déjà son utilisation dans les

secteurs de la mobilité, des équipements de protection individuelle. L’enjeu est de soutenir la

R&D des entreprises du secteur pour les aider à franchir les sauts technologiques attendus.

3.3. Filière céramique

7 entreprises dans le département des Hautes-Pyrénées

3.4. Filière Chimie

Le plateau de Lannemezan est le principal site compétent en chimie en Midi-Pyrénées.

Une étude sur la chimie verte en Midi-Pyrénées est actuellement menée par l’UIC (Union des

Industries Chimiques), sa restitution est attendue pour fin 2012.

3.5. Filière cosmétique

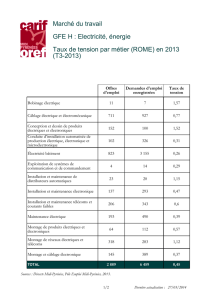

3.6. Filière énergie

Nota : ces thèmes seront complétés ultérieurement.

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Pôle 3E – Développement territorial et touristique - 27/05/2017

4/12

3.7. Filière industries extractives

Eléments de diagnostic :

Au plan national, l’industrie extractive est confrontée aux difficultés croissantes d’accès aux

ressources minérales.

Le massif des Pyrénées n’échappe pas à cette situation alors qu’une part importante des emplois

industriels de la zone de massif est liée à l’industrie extractive.

Bien évidemment, l’accès à la ressource doit tenir compte des enjeux sociaux (conflit

d’occupation et d’usage des sols), des enjeux environnementaux (protection eau, air, paysage,

patrimoine, biodiversité,…) très présente en zone de montagne riche en espace protégé. Cela

étant, les exploitations de carrière répondent à des besoins essentiels et certaines sont liées à

l’identité du massif : ardoisières, pierre à faux, marbre et pierre ornementale sans oublier le talc.

Cette situation risque de s’aggraver et entraîner des conséquences économiques et sociales

importantes pour les entreprises exploitantes.

Les enjeux :

Il s’agit de soutenir la mise en place d’une stratégie à l’échelle du massif pour définir les

conditions propices à un développement mesuré de l’extraction, pour pérenniser l’accès aux

ressources dans des conditions environnementales sociales et économiques soutenables.

3.8. Filière agro-alimentaire

Eléments de diagnostic :

La filière de l’industrie agroalimentaire est caractérisée par l’absence de relation sous-traitant et

donneur d’ordre au profit d’une relation client-fournisseur où la distribution comme l’industrie

agroalimentaire ne font pas appel à des sous-traitants.

Une des forces de ce secteur est une relative stabilité du tissu économique, même en temps de

crise, qui en fait une valeur refuge. Si le secteur ne connaît pas de croissance en volume, en

revanche, il ne connaît pas non plus de décroissance forte comme l’ont connu certains secteurs

économiques en 2008-2009.

De nombreux produits sont sous signe d’identification de qualité, plus particulièrement dans les

domaines de la viande, charcuterie-salaisons et des fromages.

L’hygiène, la qualité, la sécurité alimentaire et leurs collèges de normes et règlements sont autant

de vraies contraintes pour les entreprises et génèrent des coûts de structures importants alors que

la faible taille de la majorité des entreprises du secteur limite fortement leur capacité financière.

La taille des entreprises peut aussi expliquer le manque de R&D et le peu d’innovation.

La plupart des entreprises ont développé des stratégies basées sur la qualité, la réactivité et la

proximité. Le positionnement sur le marché étant celui des produits régionaux.

Les tendances du marché : la charcuterie-salaison doit faire face aux nouveaux modes de

consommation qui intègrent davantage les notions de santé-nutrition alors que les produits sont

souvent perçus trop gras ou trop salés. Cet axe santé-nutrition a des effets similaires sur la viande

boucherie en baisse de consommation au profit de la volaille et particulièrement le poulet.

Pour l’industrie laitière, les produits à base de lait de vache sont impactés par l’instabilité du prix

du lait avec la perspective de la dérégulation européenne et donc l’exposition à une concurrence

internationale accrue.

Les enjeux :

Il s’agit pour les entreprises du secteur d’adopter des stratégies de différenciation : développer la

capacité à produire des produits différenciants, réussir l’intégration des problématiques

environnementales, réussir à se développer à l’export.

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Pôle 3E – Développement territorial et touristique - 27/05/2017

5/12

4. Emploi

4.1. Gestion de la saisonnalité des activités et des emplois en zone de montagne

- mise en place d’une information sur les passerelles-métiers à l’attention des saisonniers

afin de faciliter le développement de la pluriactivité

- comme l’autorise la Loi Cherpion du 28 juillet 2011, encourager la mise en place de

formations en alternance visant une double qualification afin de prendre en compte le

caractère saisonnier de nombreuses activités et les besoins en personnels qualifiés des

entreprises

- participer au développement des groupements d’employeurs favorisant la pluriactivité.

- organiser une réflexion plus systématique pour offrir à terme davantage de possibilités

d’hébergement pour les saisonniers.

- contribuer à l’émergence de Maisons des Saisonniers (logement, loisirs, santé,

transports…)

4.2. Sécuriser les parcours professionnels des salariés des métiers de la montagne dont

notamment des saisonniers

- promouvoir les certifications professionnelles publiques ou de branche pour développer la

VAE,

- mise en place d’une information sur les transitions professionnelles (sortir de la

saisonnalité)

- réflexion sur la mise en place d’un observatoire de la saisonnalité à l’échelle du

département 65 ou du massif (?). Exemple de la commission paritaire interprofessionnelle

des Hautes-Alpes, qui notamment centralise les demandes de formation de l’ensemble des

saisonniers du territoire afin de faciliter les financements des actions -individuelles ou

collectives-.

4.3. Soutien à des filières participant à l’identité du massif

Thermalisme : les établissements thermaux ont vu une diminution régulière des prises en

charge des cures par la sécurité sociale, ce qui a eu un impact important sur la fréquentation

avec une baisse moyenne de 2/3 sur 10 ans (!) pour les cures remboursées.

D’autre part, les coûts d’entretien et de fonctionnement des établissements sont en constante

augmentation avec le surenchérissement des coûts énergétiques, ce qui fragilise un peu plus

les équilibres financiers. Enfin, on note un vieillissement des salariés du secteur et des

carrières peu attractives en terme de rémunération.

Pistes à explorer :

- orientation vers des prestations complémentaires autour du bien-être mais sans entrer en

concurrence avec l’offre des centres thermoludiques par un travail sur une politique de

produit

- sensibiliser les établissements à une Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des

Compétences (GPEC)

- renforcer la gouvernance collective des établissements afin d’éviter notamment les dérives

concurrentielles qui nuisent à l’ensemble de la filière

- travailler sur les alternatives énergétiques possibles

Artisanat bâtiment : structurer une GPEC avec les chambres de métiers et les organisations

professionnelles concernées sur les métiers du bâtiment en lien avec les matériaux et les

techniques associées (travail du marbre et du granit, couverture en ardoise, charpente

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%