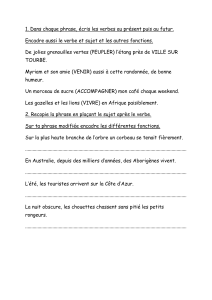

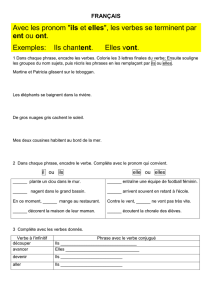

Sujet du verbe

Groupe de réflexion ORL – IUFM de Bourgogne – 2004/2005

GRILLE D’UTILISATION DES MANIPULATIONS SYNTAXIQUES

DECOUVERTE DES FONCTIONS

FONCTIONS

CRITERES D’IDENTIFICATION

MANIPULATIONS

SYNTAXIQUES

Sujet du verbe

- Encadrement par « c’est/ce sont…qui »

- Pronominalisation

- Transformation passive (CM2)

Substituer

Transformer

Complément essentiel du verbe /

Complément facultatif de phrase

- Déplacementi du complément sans modification dans la phrase =

Complément facultatif de Phrase

- Déplacementii du complément en tête de phrase entraîne une reprise

pronominale dans la phrase = Complément essentiel du verbe

- Effacementiii du complément facultatif de phrase toujours possible sans

agrammaticalité.

Déplacer

Effacer - Réduire

Complément du verbe :

COD - COI

Complément d’objet direct

- le GN objet direct est pronominalisable en « le, la, les, l’, eniv »

- Encadrement par « c’est/ce sont…que »

- Transformation passive

Complément d’objet indirect

- le GP objet indirect est pronominalisable en « lui, à elle/d’elle, leur, en, y »

- Présence de la préposition

Substituer

Transformer

Expansions du nom

- Caractère facultatif donc effaçable des expansions

- Pronominalisation de l’ensemble du GN par un seul mot

Les différentes expansions :

- Complément prépositionnel du nom = Préposition + Nom ; pas d’accord

avec le nom tête du GN

- Epithète du nom = un seul mot (l’adjectif) ou plusieurs (adverbe de degré +

adjectif) ; accord en genre et en nombre avec le nom tête du GN

- Proposition relative = Introduite par un pronom relatif « qui, que, dont, quoi,

où, lequel / laquelle / lesquel(le)s »v + proposition

Effacer

Substituer

Classer

Epithète du nom

- Constituant du GN, l’épithète est donc pronominalisable avec luivi

Substituer

Transformer

Attribut du sujet

- Constituant du GV, l’attribut n’est pas pronominalisable avec le sujet.

- Il est introduit par des verbes attributifs : « être, devenir, rester, sembler,

paraître… »vii

Substituer

Transformer

Groupe de réflexion ORL – IUFM de Bourgogne – 2004/2005

i

Le déplacement implique un déplacement en tête de phrase, en fin de phrase, entre le GN et le GV et dans le GV entre le verbe et le complément.

EX. « Tous les jours, Jules promène son chien » ; « Jules promène son chien tous les jours. » ; « Jules tous les jours promène son chien. » ; « Jules promène

tous les jours son chien. ».

! Attention ! Lorsque le sujet de la phrase est un pronom, le déplacement entre le GN et le GV est impossible.

ii

La modification qui est entraîné dans la phrase est la reprise pronominale du complément du verbe.

EX. avec un COD et un COI : « Marthe donne la pomme à Julie. » => « Julie, Marthe lui donne la pomme. » ; « La pomme, Marthe la donne à Julie. ».

EX. avec un complément du verbe exprimant le lieu : « Michel va à Paris. » => « Paris, Michel y va. ».

iii

Le test de l’effacement n’est pas le plus pertinent ni le plus opérationnel. Il peut permettre de différencier les compléments appelés improprement

compléments circonstanciels dans la grammaire traditionnel des véritables compléments de phrase circonstanciels . De plus, il est important de ne pas parler

de « changement de sens » aux élèves - l’effacement d’un groupe dans la phrase entraîne nécessairement une perte d’information qui peut être assimilée par

les élèves à un changement de sens - il est préférable de dire que l’effacement d’un groupe n’entraîne pas d’agrammaticalité.

EX. Dans le cas d’un complément de phrase : « Tous les matins, Jules promène son chien. », l’effacement de « tous les matins » fait disparaître une

information (ce qui amène souvent les élèves à considérer que l’effacement est impossible car la phrase n’aurait plus le même sens) mais la phrase reste

grammaticale : « Jules promène son chien. ».

Dans le cas d’un complément du verbe : « Jules ira à Paris. », l’effacement de « à Paris » fait que la phrase devient agrammaticale : « Jules ira. »

iv

Lorsque le GN complément essentiel du verbe (objet direct) est déterminé par un déterminant indéfini, le GN est repris par le pronom substitut indirect

« en ».

EX. « Il a mangé du pain. » => « Il en a mangé. » (« du » est ici un partitif qui exprime une quantité non dénombrée).

« Il a peint beaucoup de tableaux. » => « Il en a peint beaucoup. » (dans ce cas, le déterminant est repris par le pronom correspondant « beaucoup » et le GN

est repris par le pronom substitut indirect « en »).

v

Si le pronom relatif est le substitut d’un GP, la préposition est reprise devant le pronom relatif.

EX. « Je postule à un emploi pour lequel tu postules également. » ; « Voilà à quoi tu en es réduit maintenant. » ; etc.

vi

Une épithète du nom est un constituant facultatif du GN, aussi lorsque le GN est pronominalisé, l’épithète disparaît dans cette pronominalisation.

EX. « La petite fille rousse est ma sœur. » => « Elle est ma sœur.. »

vii

La liste des verbes attributifs, c’est-à-dire qui se construisent toujours avec un attribut du sujet est fermée, il s’agit de la liste des verbes d’état. Mais d’autres

verbes peuvent être suivis dans le GV d’un attribut du sujet, il s’agit de verbes qui impliquent un changement d’état par exemple.

EX. « Jean est rentré ivre de sa soirée. »

! Attention ! L’attribut du sujet est pronominalisable en « le ».

EX. « Elles sont devenues folles. » => « Elles le sont devenues. »

1

/

2

100%