Soumission à la Commission d`Ethique de la Recherche Clinique de

1/11

Soumission à la Commission d’Ethique de la Recherche Clinique de la Faculté

de Médecine de Lausanne

(Toutes les désignations de personnes ou de titres doivent être comprises comme incluant indifféremment le

genre masculin ou féminin).

1. Titre de l’étude

Stratégie interdisciplinaire d’intervention sur le lieu de travail pour les pathologies

musculosquelettiques chroniques, étude principale faisant suite à la phase pilote.

2. Date de l’envoi du protocole et date prévue pour le début de l’étude

Envoi du protocole : mai 2006

Recrutement des premiers patients (début du projet de recherche) : juin 2006

3. Nom et signature de l’investigateur responsable et de ses collaborateurs

Signatures

Investigateur responsable :

Prof. Brigitta Danuser .....................................

Directrice

Institut universitaire romand de Santé au Travail

Rue du Bugnon 19–1005 Lausanne

Tél.: 021 314 74 21, Fax : 021 314 74 30

e-mail : brigitta.da[email protected]

Collaborateurs de l’équipe lausannoise:

o Unité Rachis et Réhabilitation (URR) du service de rhumatologie, médecine

physique et réhabilitation (RMR), Hôpital Nestlé, Av. Pierre-Decker 5, 1011

Lausanne-CHUV

Tél.: 021 314 15 03

Dr Pierre de Goumoëns .....................................

o Unité Rachis et Réhabilitation (URR) de l’hôpital orthopédique de Suisse

Romande, av. Pierre-Decker 4, 1011 Lausanne-CHUV

Tél.: 021 545 06 27

Dr Michael Norberg .....................................

o Secteur médecine du travail de l’Institut universitaire romand de Santé au Travail,

Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne

Tél.: 021 314 74 21, Fax : 021 314 74 30

Dr Catherine Lazor-Blanchet .....................................

o Secteur ergonomie de l’Institut universitaire romand de Santé au Travail, Rue du

Bugnon 19, 1005 Lausanne

Tél.: 021 314 74 21, Fax : 021 314 74 30

Sandrine Corbaz-Kurth .....................................

Fabienne Kern .....................................

Viviane Gonik .....................................

2/11

o Correspondants pour l’entreprise participant à l’étude

Dr Claude Witz, médecin d’entreprise

Mme Sandrine Leuba, infirmière de santé au travail

Collaborateurs de l’équipe zurichoise :

o Departement Rheumatologie und Institut für Physikalische Medizin,

Universitätsspital Zürich: Dr Andreas Klipstein.

o Zentrum für Organisations und Arbeitswissenschaften, ETHZ: Thomas Läubli

Le projet est également soumis en parallèle à la commission d’éthique de Zurich.

Entreprise participant à l'étude pour le recrutement par l’équipe lausannoise: COOP REV

Suisse Romande, Renens. Des contacts avec d’autres entreprises sont en cours (CHUV,

Migros, Bobst,…) en vue d’atteindre le nombre d’employés nécessaire à cette recherche

(13 500).

Lieux où l’étude sera réalisée : Unité Réhabilitation Rachis, en association avec l’IST

(secteurs médecine du travail et ergonomie) pour la partie réalisée en Suisse Romande.

4. Mise en perspective de l’étude

Cette étude a reçu le soutien du FNS (subside no 2214) et fait suite à la soumission au comité

d’éthique de la phase pilote. Elle constitue la deuxième étape d'une étude s’inscrivant dans le

programme national de recherche PNR 53 “Santé musculosquelettique-douleurs chroniques”.

L’étude randomisée, en aveugle, sera destinée à comparer l’efficacité du traitement classique

avec celle d’une stratégie d’intervention interdisciplinaire. Les deux méthodes seront alors

comparées en terme de capacité de travail retrouvée et de taux de retour au travail.

Le protocole d’intervention de l’étude sera appliqué à 240 patients souffrant de douleurs au

niveau lombaire, au niveau cervical ou au niveau des épaules.

Deux groupes de recherche mèneront cette étude en parallèle. Ces groupes sont composés de

deux centres de rhumatologie et réhabilitation (URR Lausanne et USZ) et de deux instituts

suisses s’occupant de santé au travail (IST Lausanne et ZOA ETHZ).

4.1. Etat des connaissances

Les troubles musculosquelettiques (TMS) en lien avec le travail, dont les lombalgies et

cervicalgies font partie, représentent un problème de santé récurrent et coûteux dans les

pays industrialisés. Selon la troisième enquête européenne sur les conditions de travail

réalisée en 2000, il ressort que les problèmes de santé liés au travail les plus fréquents sont

les douleurs du dos (30%), le stress (28%) et les douleurs des membres (25%).

En Suisse, le coût des troubles musculosquelettiques liés au travail est estimé entre 2 et 4

mia CHF par année. Une faible proportion de patients en incapacité de travail de plus de 3

mois, entraîne des coûts élevés et un absentéisme au travail prolongé. Ces mêmes patients

présentent également un risque élevé d’invalidité : en effet, plus la durée de l’incapacité

de travail se prolonge, plus le taux de réintégration professionnelle est bas.

Bien qu’il y ait eu des progrès importants dans la compréhension des causes et des

processus de chronicisation de la maladie, la prise en charge ainsi que le retour au travail

3/11

des patients souffrant de troubles musculosquelettiques chroniques demeurent encore

insatisfaisants. Des études récentes semblent indiquer qu’une réhabilitation réussie des

troubles musculosquelettiques nécessite une intervention interdisciplinaire, associant des

compétences en rhumatologie, médecine du travail, psychologie et ergonomie.

4.2. But de l’étude

Le but de cette étude, contrôlée, randomisée, en aveugle, est de comparer l’efficacité d’un

traitement interdisciplinaire par rapport au traitement classique.

Le protocole interdisciplinaire sera appliqué à 240 patients au total, dont 120 seront

recrutés par l'équipe lausannoise et les 120 autres par l’équipe zurichoise. Un groupe

contrôle sera constitué. Si plusieurs personnes ayant des contacts professionnels sont

sélectionnées, elles seront mises dans le même groupe. Le groupe contrôle aura un suivi

par le médecin traitant qui recevra les informations nécessaires après les diverses

évaluations. Les patients du groupe contrôle bénéficieront d’un traitement classique de

physiothérapie ainsi que de l’attention soutenue par l’équipe de recherche.

4.3. Objectifs

L’étude permettra de:

évaluer l’efficacité d’une stratégie interdisciplinaire de réinsertion professionnelle

pour des employés en arrêt maladie suite à de problèmes de TMS dorsaux,

élaborer de nouvelles stratégies pour la prise en charge des personnes souffrant de

lombalgies/cervicalgies,

évaluer les déterminants individuels et professionnels en terme de facteurs de risques

et de facteurs de protection,

édicter des recommandations pour les instances officielles et les entreprises,

diminuer l’absentéisme et les coûts pour l’entreprise et pour la société.

4.4. Justification

Les troubles musculosquelettiques sont une source importante de morbidité,

d’absentéisme et engendrent des coûts économiques directs et indirects élevés.

L'évolution des troubles musculosquelettiques est généralement favorable dans les 6

premières semaines après l’apparition des douleurs. En revanche, la proportion de retour

au travail décroît considérablement en cas de chronicisation des symptômes : environ 42%

des personnes en arrêt de travail de plus de 6 mois pour lombalgies n’auront pas repris le

travail à un an et seront à l’invalidité.

Des revues systématiques récentes semblent indiquer l’efficacité de programmes

interdisciplinaires associant des mesures de réhabilitation en unité spécialisée, une prise

en charge psychologique et une intervention sur le lieu de travail.

Effectuer une étude scientifique sur la recherche de l’efficacité d’une telle intervention en

Suisse apparaît nécessaire.

4/11

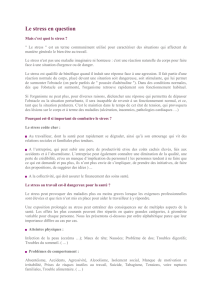

5. Plan général

A. Sélection

Institut universitaire

romand de Santé au

Travail (IST), secteur

médecine du travail

C1. groupe d’intervention

interdisciplinaire

service URR + IST secteur

ergonomie

C2. groupe

contrôle

E. Evaluation

5 mois

8 mois

B. Examen de la

ligne de base et

randomisation

Service URR CHUV

F. Analyse finale et

synthèse

service URR + IST

14 mois

5/11

5.1. Planification et procédures

Le nombre prévu de patients pour l’étude interventionnelle est de 240 au total, soit 120

patients recrutés à Lausanne et 120 à Zurich.

L’inclusion des patient(e)s dans l’étude sera réalisée entre juin 2006 et mai 2008.

5.1.1 Stratégie de sélection

Première sélection

Le système de management d’absentéisme des entreprises ayant accepté de

participer à cette étude sera utilisé pour effectuer une première sélection des

travailleurs. Dans l’entreprise participante, le service du personnel annonce

systématiquement à l'équipe médicale de l'entreprise (infirmière et médecin

d'entreprise) toute absence > 20 jours consécutifs. L’équipe médicale de

l’entreprise effectuera la première sélection sur la base des critères suivants:

personne en arrêt de travail à 50% au minimum, d’une durée > 20 jours

ouvrables mais < 6 mois, sans interruption, pour cause de maladie,

être âgé de moins de 58 ans,

effectuer un travail physique léger à lourd (pas de travail de bureau),

pas de reprise du travail à 100% prévue dans les 2 semaines suivant le contact.

Aucune donnée concernant cette personne ne sera transmise aux responsables de

l'étude tant que le travailleur n’aura pas été informé et n'aura pas donné son

accord.

Pour ce faire, les travailleurs qui correspondent aux critères d’inclusion ci-dessus

recevront de la part de l'infirmière de l'entreprise, par courrier à leur adresse

personnelle, un pack de formulaires codés :

un formulaire d'information brève sur le questionnaire destiné au travailleur

(cf. annexe 1, blanc),

un formulaire de consentement écrit du travailleur concernant la transmission

des données et son accord pour être contacté par téléphone (cf. annexe 2, rose),

un questionnaire concernant la/les cause(s) principale(s) de l'incapacité de

travail en cours (cf. annexe 3, vert).

Le travailleur aura la liberté de retourner ou non, sous enveloppe-réponse pré-

affranchie, le formulaire de consentement (rose) et le questionnaire (vert) au

responsable de l’étude pilote. Dès réception de ces documents, le travailleur sera

contacté par téléphone afin d’effectuer la deuxième sélection.

Deuxième sélection

Critères d’inclusion

tout travailleur en arrêt de travail en raison de douleurs du dos, de la nuque ou

des épaules (sauf critère d'exclusion),

qui accepte de prendre part à l’étude,

qui a des connaissances linguistiques suffisantes pour lire et remplir des

questionnaires lors de l'examen à la ligne de base,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%