Quelle est la place du sport dans la socialisation de l`individu

Quelle est la place du sport dans la socialisation de l'individu ? Par Patrick

Mignon, responsable du laboratoire de sociologie de l'INSEP (Institut

National du Sport et de l'Education Physique)

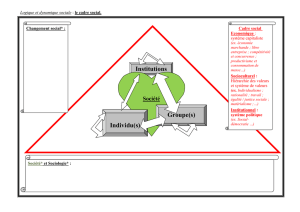

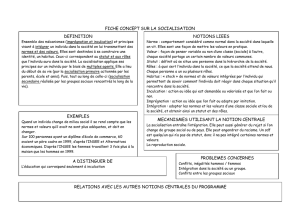

Un présupposé existe aujourd'hui, selon lequel le sport pourrait tenir un

rôle phare dans la socialisation de l'individu, et remplacer des institutions

telles que l'école ou la famille, qui apparaissent aujourd'hui débordées.

Pour vérifier la pertinence de ce présupposé, il faut, en premier lieu,

s'interroger sur l'acception des termes "sport" et "socialisation". Par sport,

on entend un affrontement physique organisé par des règles (du jeu) ; et

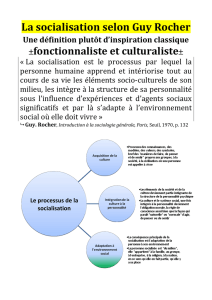

par socialisation, le processus par lequel l'individu intériorise les différents

éléments de la culture environnante et s'intègre dans la vie sociale. En

second lieu, il convient de savoir si les règles du sport et celles de la

société sont les mêmes. Car ne peut jouer un rôle "social" qu'une institution dont les règles

sont en accord avec celles de la société.

Les règles du sport sont-elles en accord

avec celles de la société ?

Affirmer un tel point suppose que

l'équipe sportive ou les règles du jeu

sont strictement reproductibles dans la

vie sociale. Or, plusieurs aspects

viennent tempérer

cette supposition : Le

sport est un jeu très

particulier, dans

lequel un vainqueur

sort de l'affrontement

physique organisé. Si

une telle règle selon

laquelle "il est bien"

de gagner existait

dans la société, elle

signifierait que toutes

les relations sont

fondées sur le fait de

gagner. Or, un contre-

exemple évident est

l'amour : on ne peut y

parler de victoire.

Cette règle spécifique

du sport n'est donc pas une règle sociale

universelle.Le jeu sportif se déroule

dans un petit milieu social, qu'il s'agisse

de la rue, de la bande de copains ou du

club. Il convient donc de savoir comment

ce groupe se positionne par rapport à la

société (existe-t-il un rapport de

distance, de méfiance ou de ségrégation

?) et d'apprendre les règles sociales du

groupe avec lequel on joue et,

éventuellement, celles de l'endroit où

l'on évolue.Le sport a une mission

éducative, ce qui demande à la structure

sportive de s'organiser afin de remplir

cette mission. Cependant, un décalage

peut apparaître entre cet objectif éducatif

et, parfois, les faits. La volonté éducative

le sport permet ainsi d'apprendre à

jouer en collectivité, à se mesurer à soi

et aux autres. Il permet également

d'intégrer des notions aussi diverses

que la solidarité, la nutrition ou

l'hygiène… Soit autant d'aspects qui ne

sont pas en soi des activités sportives,

mais qui accompagnent

obligatoirement la pratique d'un sport. A

l'opposé, l'expérience soulève des

questions relatives au club : est-il aussi

important pour ce dernier de bien

perdre que de bien gagner ? De traiter

les joueurs comme des personnes

humaines ou comme les éléments

d'une victoire ? Dans ce cas, ce ne sont

pas les valeurs du sport, comme le

fairplay ou l'importance de la victoire,

qui sont en cause, mais le fait que ces

valeurs sont subordonnées à d'autres

intérêts, qu'on en oublie une au profit

de l'autre ou qu'elles ont été mal

transmises à ceux qui sont chargés de

les appliquer. L'entrée du sport dans la

sphère de la compétition peut donc

entraîner une transgression des lois qui

lui sont propres, et donc des valeurs

morales ordinaires. Par ailleurs, la

seule pratique d'un sport ne permet pas

d'apprendre les règles de la société

dans son ensemble. Ce qui n'empêche

pas de constater aujourd'hui toute une

série de phénomènes sociaux et de

confusions sur le rôle du sport, qui

tendent à survaloriser sa place dans le

processus de socialisation de l'individu.

est perceptible à bien des niveaux :

Vers une survalorisation du sport ?

Les dernières décennies ont vu

évoluer les habitudes sportives et les

liens sociaux : Ce n'est certes pas

nouveau, les jeunes préfèrent se

retrouver entre eux. Mais on assiste de

plus en plus à une préférence pour le

sport hors club, comme le basket de rue

ou le ride… Par ailleurs, la vie dans les

villages ou les villes, petites et grandes,

n'a plus la même forme : la ségrégation

spatiale ou l'accroissement

démographique font que des gens qui

apprenaient collectivement des repères

communs vivent aujourd'hui dans des

endroits très séparés. Enfin, certains

parents ont du mal à jouer leur rôle, soit

qu'ils se considèrent toujours comme

des jeunes, soit qu'ils sont confrontés à

des difficultés économiques ou

culturelles ; ce qui entraîne une image

parfois négative des enfants envers

leurs parents… Si on ne peut pas dire

que ces derniers soient nécessairement

"démissionnaires", ils sont en revanche

quelquefois "débordés". En

conséquence, on assiste à un problème

de dissociation : l'école ou le travail

passent parfois mal, notamment du fait

de mécanismes d'auto-exclusion ou

d'exclusion par l'institution ou les modes

de sélection. Dans un tel contexte, se

pose logiquement la question de savoir

ce qui pourrait au contraire fonctionner

pour intégrer les gens dans la société*.

Et l'une des réponses semble pour

beaucoup être le sport, simplement

parce que la majorité des jeunes aime le

sport et qu'il comporte des règles qui

sont souvent confondues avec celles de

la société. Dès lors, on assiste à une trop

grande survalorisation du sport. Car s'il

est historiquement juste d'affirmer que

"le sport intègre", il n'est "qu'une partie

d'un tout", dans la mesure où les règles

En revanche, il est vrai que le sport sert

parfois d'accélérateur à l'intégration.

L'exemple de l'immigration est en ce

sens très parlant : un nouvel arrivant

qui intègre un club sportif participe à

une activité sociale caractéristique d'un

groupe local, et est reconnu un peu

plus facilement et rapidement qu'en

étant simplement travailleur. Mais

parallèlement, il exerce un métier et

ses enfants vont à l'école. Donc en

disant : "le sport intègre", il faut en fait

considérer le travail ET le sport ou

l'école ET le sport, sans compter le rôle

des parents. Le terme " intégration " ne

signifie pas uniquement que les gens

aient en eux les valeurs morales de la

société ; il implique également qu'ils

puissent se sentir à l'aise partout dans

cette société (famille, travail, école,

etc.). Mais il est vrai que tout le monde

n'en est jamais complètement capable.

Et le sport seul ne peut pas combler ce

sentiment de décalage. Le sport ne

peut donc être et n'a jamais été la seule

source de socialisation de l'individu : il

va de pair avec les autres institutions

et, pour un bon fonctionnement de ce

système, il faut qu'il n'y ait pas de

contradictions trop fortes entre ces

règles et les valeurs des autres

institutions. De ce fait, accorder au

sport beaucoup d'importance dans le

processus de socialisation ne peut

qu'aboutir à une déception, car on

pensera apprendre les règles de la

société quand on n'apprend que les

règles du jeu sportif.

Bibliographie : Les pratiques sportives

en France, P. Mignon et G. Truchot.

Edition de l'Insep, Paris : 2002 "Le

sport, opium du peuple", in La fièvre du

dopage. Autrement, Paris : septembre

2000 "Le sport investi par les capitaux :

de nouvelles règles du jeu" in Esprit.

Paris : janvier 1999

du sport ne sont pas strictement les

règles sociales.

Sport-plaisir contre sport-compétition ? Mot anglais dérivé de l'ancien français

"desport", signifiant "amusement", le sport désigne "l'ensemble des exercices

physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, pouvant donner

lieu à compétition et pratiqués en observant certaines règles". A l'origine, le sport est

donc vécu comme un jeu. Mais aujourd'hui, l'omniprésence de la compétition amène à

distinguer le "sport-plaisir" du "sport-compétition". - Le "sport-plaisir" est pratiqué

pour soi, pour son plaisir. Même à plusieurs, sa finalité relève davantage du jeu. - Le

"sport-compétition" tend au contraire vers la victoire. Sa pratique est donc liée à

l'image et au résultat. Cependant, des passerelles existent entre ces deux notions : des

formes compétitives peuvent apparaître dans le "sport-plaisir", qui se traduisent par

exemple par le fait d'être mauvais perdant, ou par la volonté de vaincre (par rapport aux

autres) ou de se dépasser (par rapport à soi). Parallèlement, même le sport-compétition

peut comporter des aspects très ludiques, voire esthétiques, parfois liés à la volonté

"d'épater ses copains". Ce constat est notamment visible dans les sports collectifs,

qu'il concerne le maniement du ballon ou les combinaisons que les gens vont faire

entre eux, pour le seul plaisir du geste parfait.

1

/

3

100%