L`univers concentrationnaire - Petit bazar de connaissances

1

e

« Dans la haine nazie, il n’y a rien de rationnel : c’est une haine qui

n’est pas en nous, qui est étrangère à l’homme, c’est un fruit vénéneux

issu de la funeste souche du fascisme, et qui est en même temps au-

dehors et au-delà du fascisme lui-même. Nous ne pouvons pas la

comprendre ; mais nous pouvons et nous devons comprendre d’où elle

est issue, et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible,

la connaître est nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut

recommencer, les consciences peuvent à nouveau être déviées et

obscurcies : les nôtres aussi ».

Primo Levi, Si c’est un homme

L’univers

concentrationnaire

Dossier réalisé par Corine Budde

2

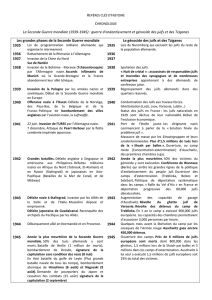

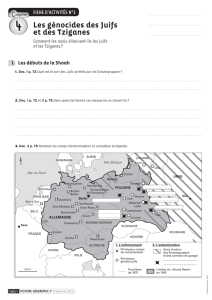

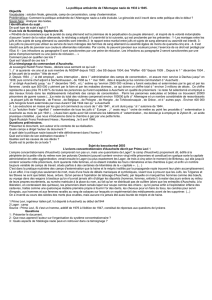

1933 : la "machine" se met en route. Hitler devient chancelier d’Allemagne et ordonne l’édification des

premiers camps qui étaient d’abord destinés à interner les anti-nazis allemands. L’obsession de la pureté

raciale est le pivot de l’idéologie hitlérienne. Dès 1935 la législation d’exclusion des Juifs est appliquée

en Allemagne puis ensuite à toute l’Europe occupée. Cette logique s’applique très vite aux Tziganes et

aux homosexuels jugés responsables de la dégénérescence de la race aryenne. Les populations slaves,

jugées inférieures, subissent également le sort de la déportation. Le phénomène de la déportation

s’accélère à partir de 1938 avec l’annexion de l’Autriche puis l’année suivante c’est au tour des

Tchèques et des Polonais de subir le même sort. Les camps s’internationalisent. Le déporté subit dès

son arrestation la violence et souvent la torture puis il est envoyé dans un des nombreux camps qui

constituent la trame du système concentrationnaire nazi. Les nécessités économiques conduisent à la

massification du système. La garde des camps est assurée au début, par les SS puis elle passe

progressivement aux prisonniers (communistes ou droits communs) et donne naissance à une

« aristocratie de détenus » rendant impossible toute rébellion ou résistance. L’élimination des juifs se fait

en plusieurs étapes : ils sont d’abord recensés dans tous les pays occupés, obligés à porter l’étoile jaune

et leurs entreprises sont confisquées.

A l’Est ils sont regroupés dans des ghettos où les conditions

de vie sont terribles et entraînent la mort d’un grand nombre.

La main d’œuvre juive est fournie aux entreprises qui

produisent pour l’armée. Le 20 janvier 1942, lors de la

Conférence de Wannsee (près de Berlin) présidée par

Heydrich est décidée la « Solution finale » c’est-à-dire

l’extermination de tous les Juifs d’Europe.

L’univers

concentrationnaire

Ghetto de Cracovie en Pologne

3

Le "protocole de Wannsee" (20 janvier 1942) présenté par Heydrich

L’émigration a désormais cédé la place à une autre possibilité de solution : l’évacuation des Juifs vers l’Est,

solution adoptée avec l’accord du Führer. On ne saurait cependant considérer ces solutions que comme des

palliatifs, mais nous mettons dès maintenant à profit nos expériences pratiques, si indispensables à la solution

finale du problème juif. La solution finale du problème juif en Europe devra être appliquée à environ 11 millions

de personnes (...). Dans le cadre de la Solution finale du problème, les Juifs doivent être transférés sous bonne

escorte à l’Est et y être affectés au service du travail. Formés en colonnes de travail, les juifs valides, hommes

d’un côté, femmes de l’autre, seront amenés dans ces territoires pour construire des routes ; il va sans dire

qu’une grande partie d’entre eux s’éliminera tout naturellement par son état de déficience physique. Le résidu

qui subsisterait en fin de compte - et qu’il faut considérer comme la partie la plus résistante - devra être traité

en conséquence. En effet, l’expérience de l’histoire a montré que, libérée, cette élite naturelle porte en germe

les éléments d’une nouvelle renaissance juive. En vue de la réalisation pratique de la Solution finale, l’Europe

sera balayée d’ouest en est. Les difficultés de logement et d’autres considérations de politique sociale nous ont

amenés à commencer par le territoire du Reich, y compris le protectorat de Bohême et de Moravie.

Cité dans L. POLIAKOV, Brève Histoire du génocide nazi, Hachette, 1980.

Des camps d’extermination sont créés sur le territoire polonais, le plus connu étant Auschwitz qui, au départ, était

un camp de concentration (voir chronologie).

Les camps formaient des mondes clos. Ils étaient construits,

souvent par les déportés eux-mêmes, de préférence dans des

zones marécageuses ou de climat malsain. Ils se présentaient en

un ensemble de blocks, d’une cinquantaine de mètres de long sur

7 à 10 mètres de large, la plupart en bois, entourés de fils de fer

barbelés traversés par un courant électrique mortel, surveillés de

place en place par des miradors, garnis parfois de portes

monumentales. Un espace dégagé, la place d’appel, était le centre

névralgique des appels matinaux, des exécutions publiques et des

départs en kommandos. Tout autour, dans un rayon de plusieurs kilomètres, s’étendaient les villas que les S.S.

occupaient avec leurs familles.

Le Revier était "l’hôpital" du camp, où entraient les détenus les plus

malades mais aussi les plus chanceux qui trouvaient ici le moyen de

survivre quelques jours sans travailler. Les conditions sanitaires

étaient déplorables. Certains médecins étaient des déportés, sans

moyens ni médicaments, qui essayaient de sauver et de soutenir

moralement les malades. D’autres étaient SS, ou détenus sans

connaissances médicales. Les plus malheureux croupissaient ici en

attendant la mort, et certains étaient empoisonnés ou "piqués".

La nuit ou en dehors des heures de travail, les détenus dormaient dans les blocks, entassés, sans le droit de

bouger, et ils étaient souvent réveillés au cours de leur sommeil qu’il était souvent difficile d’atteindre. La journée

commençait très tôt, vers 5 heures du matin. Les détenus devaient se

ranger, en colonnes, sur la place d’appel.

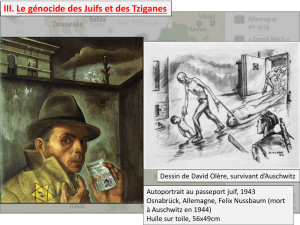

Les nazis conçoivent l’extermination comme une véritable "industrie

de la mort". Ce sont les juifs eux-mêmes ( Sonderkommandos) qui

sont chargés du "traitement" des corps et non les Allemands. Ceux

qui échappent à la mort, sont rasés, tatoués d’un matricule, et

soumis à un traitement inhumain. Ils perdent ainsi toute identité.

4

Lettre du SS Gruppenführer (général de division) Richard Gluecks, responsable d’un des services de

l’administration économique SS, aux commandants de camps de concentration :

Référence : Utilisation des cheveux

"Le chef du Service Central de l’administration économique SS, le SS Obergruppenführer Pohl, a donné l’ordre

d’utiliser tous les cheveux coupés dans les camps de concentration. Les cheveux seront transformés en feutre

industriel et en fil. Les cheveux des femmes, coupés et peignés, serviront de matériau pour faire des chaussettes

pour les équipages de sous-marins et des patins de feutre pour les chemins de fer. Il vous est donc ordonné de

stocker les cheveux des prisonnières après désinfection. Les cheveux des hommes ne peuvent servir que s’ils ont

au moins vingt millimètres de long (...). Il est prévu d’utiliser les stocks de cheveux qui s’accumulent dans tous les

camps en installant une usine de transformation dans l’un des camps."

6 août 1942

Quand les déportés arrivent dans les camps après un long voyage dans des

wagons à bestiaux, les survivants sont triés par les SS : les valides travailleront

et les autres (le plus souvent, les vieillards, les femmes et les enfants) seront

immédiatement dirigés vers les chambres à gaz (camouflées en salles de

douche).

"Peu à peu, les déportés avancent vers l’extrémité du quai. Deux SS sont au

milieu de celui-ci : l’un est officier médecin. Les déportés défilent devant lui.

Avec le pouce ou avec une badine, l’officier dirige les détenus, soit à droite,

soit à gauche. Ainsi se constituent deux files qui vont s’amasser aux deux

extrémités du quai. La file de gauche comporte des hommes de 20 à 45 ans,

dont l’aspect extérieur est robuste. Les limites d’âge sont élastiques, parfois

elles s’étendent de 16 ou 18 à 50 ans. L’aspect et l’allure du détenu, le fait qu’il

soit plus ou moins bien rasé interviennent dans ce choix. Dans cette file sont envoyées également quelques jeunes

femmes. La file de droite comporte les hommes plus âgés : les vieillards, la plupart des femmes, les enfants et les

malades. Les familles essayent de se regrouper. Parfois l’officier SS sort alors du groupe familial les éléments

valides jeunes ; plus rarement ceux-ci sont laissés avec leur famille dans la colonne de droite. Dans la file de

gauche, les femmes sont dirigées à pied vers le camp voisin, les hommes partent dans des camions et des

remorques, entassés les uns sur les autres. Les détenus de la file de droite sont chargés sur des camions. Dans

mon convoi, sur 1200 déportés, une proportion très grande d’hommes est retenue (environ 330), ainsi que

quelques femmes. Ce chiffre est exceptionnel. Il est rare que plus de 150 à 200 hommes soient retenus par

convoi. »

Témoignage du professeur Robert Waltz, 1947 in FRANK, Robert (s.d.), Histoire 1e : L, ES, S, Paris, Belin, 1994

Porte de la mort Auschwitz

II

5

Description d’une « action spéciale » (sonderaktion) : le gazage des détenus.

Journal personnel tenu par le Docteur Johann Paul Kremer, professeur à l’université de Munster, l’un des

médecins affectés au camp d’Auschwitz Birkenau

. « 2 septembre 1942 : Ce matin à trois heures, j’ai assisté pour la première fois à une « action spéciale ». En

comparaison, l’Enfer de Dante me parait une comédie. Ce n’est pas pour rien qu’Auschwitz est appelé un camp

d’extermination. 5 septembre 1942 : Aujourd’hui à midi, « action spéciale » dans le camp de concentration des

femmes : les « Musulmanes » (à Auschwitz on appelait « Musulmanes » les détenues parvenues au dernier degré

de la misère physiologique). Le plus horrible de l’horrible. (…) Ce soir, vers huit heures, j’ai assisté à une « action

spéciale » de Hollandais. Tous les hommes tiennent à prendre part à ces opérations, à cause des rations spéciales

qu’ils touchent à cette occasion : 1/5 de litre de schnaps, 5 cigarettes, 100 g de saucisson et pain.

Au cours du procès qui lui a été intenté en Pologne après la guerre, le Docteur Kremer décrit ainsi l »action

spéciale du 2 septembre et d’autres opérations de gazage. « Cet assassinat en masse eut lieu hors du camp de

Birkenau, dans de petites maisons situées dans la forêt. Les SS les appelaient bunker dans leur argot. Tous les

médecins du service de santé du camp prenaient part à ces gazages, à tour de rôle. Ma participation à ces gazages

qualifiés d’ »actions spéciales » consistait à me tenir prêt à intervenir à un endroit au voisinage du bunker (…). J’ai

suivi un convoi jusqu’au bunker. On conduisait les prisonniers d’abord à des baraquements, où ils se

déshabillaient ; de là, ils se rendaient nus dans les chambres à gaz. La plupart du temps, les choses se passaient

calmement, car les SS tranquillisaient les gens en leur disant qu’ils allaient au bain et à l’épouillage. Quand tous

avaient été poussés dans une chambre à gaz, on fermait la porte, et un SS muni d’un masque à gaz jetait le

contenu d’une boite à gaz par une ouverture pratiquée sur le mur du côté. Par cette ouverture, on percevait les

cris et les lamentations des victimes, on entendait leur agonie. Mais cela était très court. Je pense que cela ne

durait pas plus de quelques minutes, mais je ne suis pas en mesure de le préciser.

Source : Journal du Docteur Kremer, publié dans K. Smolen Editions, Auschwitz vu par les SS, Musée d’Etat

d’Oswiecim, 1974.

A l’ouverture des portes des chambres à gaz : les cadavres.

Témoignage du Docteur Nyiszli, médecin légiste hongrois qui a assisté à un grand nombre de gazages, mais qui

par chance a réussi à survivre.

« Un tableau horrible s’offre alors aux yeux des spectateurs. Les cadavres ne sont pas couchés un peu partout en

long et en large dans la salle, mais entassés en un amas de toute la hauteur de la pièce. L’explication réside dans le

fait que le gaz inonde d’abord les couches inférieures de l’air et ne monte que lentement vers le plafond. C’est

cela qui oblige les malheureux à se piétiner et à grimper les uns sur les autres. Quelques mètres plus haut, le gaz

les atteint un peu plus tard. Quelle lutte désespérée pour la vie ! Cependant il ne s’agissait que d’un répit de deux

ou trois minutes. S’ils avaient su réfléchir, ils auraient réalisé qu’ils piétinaient leurs enfants, leurs parents, leur

femme. Mais ils ne peuvent réfléchir. Leurs gestes ne sont plus que des réflexes automatiques de l’instinct de

conservation. Je remarque qu’en bas du tas de cadavres se trouvent les bébés, les enfants, les femmes et les

vieillards ; au sommet les plus forts. Leurs corps qui portent de nombreuses égratignures sont souvent enlacés. Le

nez et la bouche saignants, le visage tuméfié et bleu, déformé, les rendent méconnaissables. »

Source : Docteur Miklos Nyiszli, Médecin à Auschwitz : Souvenirs d’un médecin déporté, Paris, Julliard, 1961.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%