Des spectres messagers de la lumière

Seconde – Sciences Physiques et Chimiques Activité 2.2

1ère Partie : L’Univers – Chapitre 2 Correction

1

Des spectres messagers de la lumière

La lumière est parfois le seul élément d’information dont nous disposons : c’est le cas pour les étoiles, y compris

le Soleil. En y regardant de plus près, il y a plusieurs types de spectres lumineux, et ces derniers ne sont pas

avares en informations.

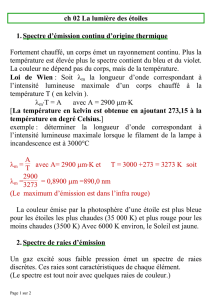

1 – Spectres continus d’origine thermique

1.1 – Au laboratoire

A l’aide du spectroscope, observer le spectre d’une ampoule à incandescence

alimentée par un courant électrique plus ou moins intense.

Noter vos observations.

Remarque : principe de fonctionnement de la lampe à incandescence

En 1879, Thomas Edison invente et commercialise un ampoule à filament

de carbone, un peu après Joseph Swan (qui a moins bien protégé son

invention). Un filament, aujourd’hui généralement en tungstène, est

chauffé par effet Joule (comme les résistances électriques des fours, des

grille-pains ou des radiateurs) lorsqu’il est traversé par un courant

électrique. La température du filament est d’autant plus grande que

l’intensité du courant est élevée ; le filament s’amenuise à mesure qu’il

chauffe (sublimation) et finit par se rompre et l’ampoule par s’obscurcir

(dépôt de tungstène). Dans ce type d’ampoules, 95 % de l’énergie

électrique fournie sont convertis en chaleur alors que les 5 % restant

seulement sont convertis en énergie lumineuse.

Les ampoules halogènes (ci-dessous) contiennent un gaz qui protège le

filament et reculent sa fusion.

Ainsi, plus le filament est chaud et plus le spectre de sa lumière s’enrichit de couleurs bleues à

violettes.

faible intensité

température

croissante

n’apparaissent qu’à intensité élevée

Seconde – Sciences Physiques et Chimiques Activité 2.2

1ère Partie : L’Univers – Chapitre 2 Correction

2

1.2 – Le thermomètre des étoiles

Pour une température supérieure à 2 000°C, toutes les

radiations visibles sont présentes dans le spectre, mais elles

n’ont pas la même luminosité. La couleur dominante max

d’un spectre continu, c’est-à-dire la couleur la plus

lumineuse (dont l’intensité est la plus forte), renseigne sur

la température de la source : une dominante rouge

correspond à une température de 3 000°C environ (fer en

forge). Il faut atteindre plusieurs dizaines de milliers de

degrés Celsius pour observer une dominante bleue.

En ce qui concerne notre Soleil, la lumière qu’il émet peut

être considérée comme jaune ou blanche ; le Soleil est une

boule de matière extrêmement chaude, dont la lumière

contient toutes les radiations du violet au rouge, avec une

dominante jaune-vert (vers 560 nm).

Quelle(s) information(s) peut-on déduire de la couleur des étoiles ?

La couleur des étoiles renseigne sur leur température de surface : toutes sont blanches, mais elles ont

une dominante caractéristique de cette température plus ou moins élevée. Rigel a une température de

surface de 10 000 degrés et émet principalement dans l’UV ; sa teinte est bleutée. Bételgeuse a une

température de surface de 3 000 degrés et émet principalement dans l’IR ; sa teinte est rougeâtre. Le

Soleil, lui, a une température de surface de 5 500 degrés, et émet une lumière blanche à dominante

jaune-vert.

Spectres de « corps noir »

La température est indiquée en kelvins (K), sachant que

T(K) = T(°C) + 273

Le peintre hollandais Vincent Van Gogh écrivait en 1888 à sa sœur :

«Je veux maintenant absolument peindre un ciel étoilé. Souvent

il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le

jour, colorée des violets, des bleus et des verts les plus intenses.

Lorsque tu y feras attention tu verras que certains étoiles sont

citronnées, d’autres ont des feux roses, vers, bleus, myosotis. Et

sans insister davantage, il est évident que pour peindre un ciel

étoilé il ne suffise point du tout de mettre des points blancs sur

du noir bleu. »

Peu après, il peignait, au bord du Rhône, en Arles, le premier de ses

ciels étoilés (72,5x92cm, musée d’Orsay, Paris).

La belle constellation hivernale d’Orion, repérable

entre mille par ses feux et son baudrier (trois étoiles

alignées, Alnitak, Alnilam, Mintaka).

Les plus brillantes sont la supergéante rouge alpha

Orionis (Bételgeuse), en haut, et la supergéante bleue

beta Orionis (Rigel), en bas.

Seconde – Sciences Physiques et Chimiques Activité 2.2

1ère Partie : L’Univers – Chapitre 2 Correction

3

2 – Des spectres de raies

2.1 – Spectres de raies d’émission

Lampes dites « à économie d’énergie », « à basse

consommation » ou encore « fluocompactes ».

Le spectre obtenu en regardant les tubes néons qui éclairent la salle de classe est « bizarre » : la

plupart des couleurs sont présentes, mais le spectre n’est pas continu : les couleurs sont séparées par

du noir, comme s’il en manquait…

Le tube néon, inventé par Georges Claude au début du XXème siècle, est formé d’une ampoule de

gaz ; à l’origine, le gaz néon était à l’origine de la couleur rouge de ces ampoules ; aujourd’hui,

l’ampoule contient généralement un mélange de gaz dont de la vapeur de mercure Hg(g) – d’où la

nécessité de les recycler correctement.

Le principe de fonctionnement est proche de celui de l’éclair : entre les électrodes métalliques, un

forte différence de potentiel – assurée par un circuit électronique appelé ballast, petit boîtier qui

accompagne chaque tube néon – rend le gaz conducteur et provoque des décharges électriques au

sein du gaz. Lors de ces décharges, les atomes de gaz reçoivent un excédent d’énergie qu’ils

restituent rapidement sous forme d’énergie lumineuse. La couche de phosphore qui tapisse le verre

(et donne sa couleur blanche à l’ampoule) permet de supprimer la composante UV (185-254 nm) de la

lumière émise par le gaz.

Les ampoules fluocompactes ne sont que des néons miniatures et repliés ; au-dessus du culot, le

boîtier plastique est le ballast.

Le tube néon n’est aujourd’hui généralement plus rempli de gaz néon (qui générait une lumière

rougeâtre) ; on utilise des vapeurs de mercure et/ou de cadmium, mais on pourrait réaliser une

lampe à partir de n’importe quel gaz. Ci-dessous, la lumière de trois lampes, au néon (Ne), au

sodium (Na) et au mercure (Hg).

Qu’observe-t-on ?

Que contiennent ces ampoules ?

Pourquoi faut-il prendre soin de les recycler

correctement ?

Seconde – Sciences Physiques et Chimiques Activité 2.2

1ère Partie : L’Univers – Chapitre 2 Correction

4

On peut noter que ces spectres présentent des raies (la lumière ne contient que certaines couleurs) et

que ces raies diffèrent d’un gaz à l’autre : elles en sont a priori caractéristiques.

Le spectre de raies d’émission d’un gaz en constitue une signature, une carte d’identité.

2.2 – Spectres de raies d’absorption

Sur le mécanisme d’absorption

Sur un rétroprojecteur, muni d’une fente en carton, on

place une cuve contenant une solution fuschia de

permanganate de potassium et une cuve d’eau. Un réseau

(ou un prisme) placé au niveau de la lentille du rétro

permet la décomposition de la lumière après passage par

les deux cuves. Alors que l’on retrouve toutes les couleurs

de la lumière blanche produite par le rétro à travers la

cuve d’eau, la partie centrale du spectre a disparu après

passage par la solution de permanganate : cette dernière a

absorbé les couleurs manquantes, et on obtient un spectre

de bandes d’absorption.

La solution laisse passer les couleurs bleues et rouges qui

lui confèrent sa couleur fuschia.

Si les gaz sont capables d’émettre de la lumière lorsqu’ils sont excités, ils peuvent également absorber

en partie la lumière avec laquelle on les éclaire.

Chose remarquable, l’absorption se fait exactement pour les longueurs d’onde qu’ils sont

susceptibles d’émettre : spectres d’émission et d’absorption sont donc complémentaires, comme le

montre l’exemple de l’oxygène ci-dessus.

Ne

Na

Hg

Ici, on retrouve le spectre de raies d

’

émission de l

’

oxygène en

décomposant la lumière issue d’une lampe remplie de ce gaz

et allumée.

L

à, on éclaire en lumière blanche une ampoule (éteinte)

contenant du gaz oxygène : cette dernière absorbe certaines

couleurs qui se retrouvent manquantes sur le spectre obtenu.

On parle d’un spectre de raies d’absorption.

Seconde – Sciences Physiques et Chimiques Activité 2.2

1ère Partie : L’Univers – Chapitre 2 Correction

5

En conclusion, on distingue trois principaux types de spectres (lois de Kirchhoff).

2.3 – Applications en astrophysique

L’arc-en-ciel n’est autre que le spectre de la lumière solaire. Toutefois, avec un système dispersif plus

précis que les gouttes d’eau de l’atmosphère, on découvre des détails insoupçonnés.

C’est Fraunhofer qui le premier observa des raies sombres dans le spectre du Soleil au XIXème siècle.

Une étoile est une source primaire de lumière : elle produit sa propre lumière, contrairement à la

Lune, par exemple, qui est une source secondaire de lumière (elle diffuse la lumière solaire).

Chose surprenante, le spectre d’une étoile, comme le Soleil, est un spectre de raies d’absorption : plus

de 30 000 raies sombres peuvent être observées ! Comment est-ce possible ?

Réfléchissons sur le trajet emprunté par la lumière solaire avant de nous parvenir : partant du Soleil,

la lumière traverse un milieu gazeux : notre atmosphère, responsable de raies d’absorption dites raies

telluriques ; ces raies sont bien connues, et ont en fait déjà été retirées du spectre ci-dessus… Les raies

d’absorption restantes peuvent être interprétées à l’aide de la structure de l’étoile.

Spectre du Soleil (résolution moyenne)

S

pectre

continu

S

pectre

d

e raies d

’

émission

S

pectre

de raies d

’

absorption

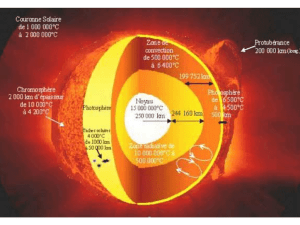

Le Soleil est le siège de réactions

nucléaires à très haute température en son

cœur ; ces réactions conduisent à la

production d’une lumière parfaitement

blanche au niveau de la photosphère, mais

cette lumière traverse les couches externes

(chromosphère et couronne) avant de

nous parvenir : ce sont ces milieux gazeux

qui sont responsables des raies

d’absorption observées ! C’est une chance :

la position de ces raies devrait permettre

d’en déduire la composition de ces

couches…

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%