Le système immunitaire :

Réalisé par le service scientifique LPEV.

Livret scientifique

Le système

immunitaire :

mécanismes

et rôle des micronutriments

1

I Les mécanismes de défenses vis-à-vis des infections hivernales 2

1. Les cellules épithéliales, première barrière contre les infections 2

2. Immunité innée 3

a. Reconnaissances des pathogènes 3

b. Les acteurs protéiques de l’immunité innée 4

c. Les acteurs cellulaires de l’immunité innée 4

d. Élimination des pathogènes 5

3. immunité acquise 5

a. Cellules principales de l’immunité adaptative 5

b. Reconnaissance et présentation de l’antigène 5

c. Activation des effecteurs spécifiques 5

d. Régulation de la RI 6

Ii Épidémiologie et physiopathologie des infections hivernales récidivantes 6

Iii La vitamine c 8

Iv Les probiotiques 9

V Références bibliographiques 10

2

Toutes les espèces animales sont confrontées de façon quo-

tidienne à un grand nombre de micro-organismes et d’aller-

gènes qui peuvent affecter leur santé et même leur survie.

Apparu très tôt dans l’échelle de l’évolution, le système im-

munitaire a évolué pour discriminer le « soi » du « non-soi ».

Deux systèmes de défense s’opposent aux micro-organismes :

un système appelé l’immunité innée, qui est commun à tous

les animaux, y compris l’homme, et un système immunitaire

dit adaptatif (ou spécifique) qui est présent exclusivement

chez les vertébrés. Ces deux systèmes complémentaires sont

capables de coopérer et la capacité du système immunitaire

inné à pressentir le danger est essentiel pour une réponse

adaptative efficace.

Quelles sont les différentes stratégies développées par les

mammifères pour se défendre de manière efficace vis-à-vis

des pathogènes et notamment des virus ? Quel est l’impact

des infections virales et bactériennes sur la population ? Quels

moyens complémentaires avons-nous pour nous prémunir de

ces pathologies récidivantes de l’hiver ?

I Les mécanismes de défenses vis-à-vis des infections

hivernales

1. Les cellules épithéliales, première barrière contre les

infections

La réponse immunitaire vis-à-vis d’agressions infectieuses

met successivement en œuvre un système de défense immé-

diat mais non spécifique (immunité innée), suivi d’un système

de défense spécifique très ciblé après quelques jours (immu-

nité adaptative).

La réponse immunitaire innée implique l’activation de macro-

phages, de polynucléaires neutrophiles, de cellules dendri-

tiques, de lymphocytes NK ainsi que des cellules épithéliales

ayant un contact avec le milieu extérieur, maintenant consi-

dérées comme de véritables cellules de l’immunité innée. Les

couches épithéliales de la peau et des tractus gastro-intesti-

nal, urogénital et respiratoire forment en effet une barrière

physique contre l’infection.L’épithélium de surface des voies

aériennes proximales assure notamment la protection de la

muqueuse respiratoire vis-à-vis de particules nocives inha-

lées et des virus et bactéries grâce à différents mécanismes,

comme la clairance muco-ciliaire, la régulation des flux d’ions

et d’eau et la sécrétion de molécules de défense (Figure 1) 18.

La protection des voies aériennes est assurée également par

des complexes jonctionnels intracellulaires responsables de

l’étanchéité de l’épithélium (jonctions serrées, jonctions inter-

médiaires et desmosomes).

Figure 1 : Systèmes de défense de l’épithélium respiratoire des voies

aériennes (Coraux et al., Med. Sci., 2005 18).

Au niveau de la muqueuse gastro-intestinale, le microbiote

résident peut interférer avec l’adhérence et les effets toxiques

des pathogènes. Les 100 000 milliards de bactéries qui le

constituent jouent notamment un rôle très important dans

la maturation du système immunitaire des muqueuses, et

plus particulièrement le développement des structures lym-

phoïdes organisées, le recrutement des lymphocytes B et

T dans la lamina propria et la sécrétion d’IgA et de peptides

antimicrobiens dans la lumière intestinale. Les cellules épithé-

liales jouent quant à elles non seulement un rôle de barrière

physique, représenté par le mucus ou encore les jonctions ser-

rées, mais également de barrière chimique liée notamment

à la production de peptides antimicrobiens (Figure 2). Une

troisième fonction des cellules épithéliales, qui complète ce

rôle de défense immédiate, est la sécrétion de chimiokines

capables de recruter les cellules plus classiques de l’immunité

innée, polynucléaires et/ou macrophages. L’expression de ces

chimiokines est inductible à travers une cascade de signali-

sation déclenchée par la liaison de motifs microbiens à des

récepteurs.

Enfin, la défense immunitaire humorale spécifique des sur-

faces muqueuses est contrôlée principalement par les im-

munoglobulines sécrétoires de type IgA (S-IgA), anticorps pré-

dominants des sécrétions humaines. La production des IgA

spécifiques dirigée contre des pathogènes muqueux ou des

antigènes protéiques solubles est T-dépendante.

3

2. Immunité innée

a. Reconnaissances des pathogènes

L’immunité innée est génétiquement programmée pour dé-

tecter les caractères invariants des microbes envahisseurs.

Les cellules de l’immunité innée sont entre autres les cel-

lules dendritiques (CD), les macrophages, les neutrophiles et

les cellules NK. Les senseurs microbiens et viraux les mieux

caractérisés de l’immunité innée sont des récepteurs recon-

naissant certains motifs des micro-organismes encore appe-

lés PRR (« pattern recognition receptors »). Ces récepteurs re-

connaissent des motifs moléculaires invariants présents chez

la plupart des micro-organismes que l’on appelle des motifs

moléculaires associés aux pathogènes ou PAMP (« pathogen-

associated molecular pattern»). Ces PRR peuvent être divisés

en différentes catégories : les PRR sécrétés, transmembra-

naires ou cytosoliques.

Les PRR sécrétés sont les collectines, les ficolines, et les pen-

traxines. Ils se fixent à la surface des micro-organismes et ac-

tivent la voie classique et la voie des lectines de la cascade

du complément. Cette opsonisation des pathogènes permet

leur phagocytose par les macrophages et les neutrophiles.

Les PRR transmembranaires sont les Toll-like récepteurs ou

TLR (Figure 3). Ces TLR sont soit extracellulaires, ancrés au ni-

veau la membrane plasmique des cellules soit intracellulaires,

ancrés au niveau de la membrane des endosomes et des lyso-

somes. Les TLR de surface reconnaissent des PAMP présents à

la surface des bactéries tels que le lipopolysaccharide (LPS),

l’acide lipotechoïque, les lipoprotéines bactériennes et la

flagelline. Les TLR intracellulaires quant à eux reconnaissent

les acides nucléiques bactériens et viraux tels que les ARN

double et simple brin et l’ADN double brin.

Les PRR cytosoliques comptent des ARN hélicases tels que

RIG-1 et MDA5 qui sont capables de reconnaître l’ARN viral

et les NLR (pour NOD-like recepteur) connus pour être des

détecteurs intracellulaires de l’infection bactérienne. Ces NLR

sont divisés en plusieurs sous familles dont les NLRP (NLRP

pour NOD-like receptors) 36;46. Leur activation peut mener à

la formation d’un complexe moléculaire appelé l’inflamma-

some 3;28;53;54 qui permet la maturation de l’IL-1b (pro-inflam-

matoire) et de l’IL-18. L’IL-18 collabore ensuite avec l’IL-12 pour

stimuler la production d’IFN-g 54;73.

L’activation des PRR active généralement NF-kB ou des fac-

teurs de régulation des interférons (IRF) induisant ensuite la

transcription de gènes codant pour des cytokines pro-inflam-

matoires, des interférons de type I (IFN-a et b) ou des IFN de

type II (IFN-g) 39.

Figure 2 : Systèmes de défense de l’épithélium gastro-intestinal (adaptée de Lievin-Le et al., Clin. Microbiol. Rev., 2006 (47)).

4

b. Les acteurs protéiques de l’immunité innée

Cette cascade du complément est constituée d’une trentaine

de protéines et peut être activée de différentes manières. Pre-

mièrement, par la voie classique faisant intervenir des anti-

corps liés à l’antigène dans des complexes immuns ou des

pentraxines 6;22. Deuxièmement, la voie alternative qui est

déclenchée par la fixation de la molécule C3b du complément

directement à la surface des cellules microbiennes 80 et enfin

la voie des lectines qui fait intervenir des facteurs solubles, la

MBL et les ficolines 25;55;56. Le complément intervient dans une

variété de réactions immunitaires comprenant le déclenche-

ment de la réponse immunitaire, l’attraction des phagocytes,

la stimulation de la phagocytose par opsonisation, l’attaque

directe de cellules microbiennes ou de virus à enveloppe et la

stimulation de la production d’anticorps 22.

c. Les acteurs cellulaires de l’immunité innée

Les basophiles, les mastocytes et les éosinophiles jouent tous

un rôle dans la protection des surfaces épithéliales, en par-

ticulier les muqueuses des tractus gastro-intestinal, respira-

toire et urogénital. Ces cellules opèrent principalement dans

la défense immunitaire contre les parasites qui sont trop

grands pour être digérés par les phagocytes.

Les neutrophiles, les macrophages et des CD sont des cel-

lules dites cellules phagocytaires professionnelles et sont ca-

pables de reconnaître les pathogènes grâce à leurs PRR et de

réaliser la phagocytose. Les neutrophiles et les macrophages

sont capables de détruire les micro-organismes ingérés. En

revanche, les CD ne sont pas destinées à la destruction mas-

sive des pathogènes mais sont nécessaires pour faire le lien

avec l’immunité acquise en présentant les particules ingé-

rées à leur surface aux lymphocytes T.

Les cellules natural killer ou NK assurent une protection pré-

coce contre les pathogènes intracellulaires et en particulier

contre les virus. Ces cellules sont capables de reconnaître les

cellules infectées en détectant la densité de CMH I dont l’ex-

pression est diminuée voire absente à cause de l’infection 38;68.

Ces cellules exercent une action cytotoxique et sécrètent une

cytokine pro-inflammatoire, l’IFN-g.

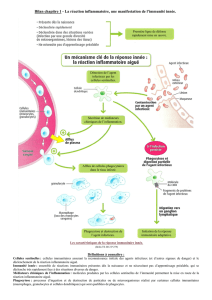

Toutes ces cellules jouent un rôle important dans le déclen-

chement de l’inflammation. La mise en place de ce proces-

sus, débute par la détection d’un micro-organisme par un

macrophage ou un mastocyte et induit la production de

TNF et de l’IL-1. Ces cytokines agissent sur les cellules voi-

sines pour produire davantage de cytokines jusqu’à ce que

la réponse atteigne les cellules endothéliales. Rapidement,

on observe une modification des propriétés d’adhérence de

l’endothélium, puis les neutrophiles pénètrent dans les tissus

par diapédèse (transmigration des leucocytes entre deux cel-

lules endothéliales) 45 et sont attirés par chimiotactisme vers

le site de l’infection où ils attaquent les microbes 45;58. Le TNF,

l’IL-1 et les IFN de type I produits par les macrophages sur le

lieu de l’infection peuvent également attirer et activer les NK

et induire leur effet cytotoxique envers les bactéries ou les

virus en produisant de l’IFN-g 17.

Figure 3 : Reconnaissance des PAMP par les TLR transmembranaire (Kawai et Akira, Nat.Rev., 2010, 39)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%