Mémoire de Myriam Cheklab sept 2015_NAJE

!"#$%&'(')%*+%&*+%'

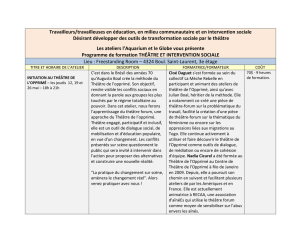

,-.*"$/012'30&4"$/01'%$'51$%&6%1$/01'70*/"8%'

!"#$%&'%(#)*+,$&(%-.)(-,()&,)'-./)+0)'&)1%0)

)

)

)

!,!95),':,'),;<,);<,'

'

!

T!r!a!v!a!i!l!l!é!e!!!!a!u!!!!c!o!r!p!s!

20)$-3"4)$-550)'01%03)+0)(3&.46-35&(%-.)4-$%&'0))

+&.4)'&)"3&(%7,0)+,)(8#9(30)+0)':-""3%5#;0)

Une$recherche$encorporée$avec$la$Compagnie$N.A.J.E.$

$

)

)

)

<=3%&5)>80?'&@)

5=3%&5;$80?'&@A/5&%';$-5)

)

!-,4)'&)+%30$(%-.)+0)<&3(%.0)<-3%440)0()B0&.C2-,%4)20)D3&.+)

)

)

E..#0)FGHICFGHJ) )

2

« Throw away abstraction and the academic learning, the

rules, the map and compass. Feel your way without

blinders. To touch more people, the personal realities and

the social must be evoked - not through rhetoric but

through blood and pus and sweat.

Write with your eyes like painters, with your ears like

musicians, with your feet like dancers. You are the

truthsayer with quill and torch. Write with your tongues

of fire. Don't let the pen banish you from yourself. Don't

let the ink coagulate in your pens. Don't let the censor

snuff out the spark, nor the gags muffle your voice. Put

your shit on the paper. »1

Gloria Anzaldúa (This bridge called my back, 1981)

1 Traduction : « Débarrasse-toi de l’abstraction et des études universitaires, des règles, de la carte et du compas.

Avance sans œillères. Pour toucher plus de gens, les réalités personnelles et le social doivent être évoqués, non

par la rhétorique mais par le sang et le pus et la sueur. Ecris avec tes yeux comme les peintres, avec tes oreilles

comme les musiciennes, avec tes pieds comme les danseuses. Tu es l’oracle, plume et flambeau en main. Ecris

avec tes langues de feu. Ne laisse pas le stylo te bannir de toi-même. Ne laisse pas l’encre coaguler. Ne laisse pas

la censure éteindre l’étincelle, ni que l’on étouffe ta voix. Couche ta merde sur le papier. »

3

7044"/&%'

K0503$%050.(4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)L)

E1&.(C"3-"-4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)M)

E.(#$#+0.(4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)N)

O.(3-+,$(%-.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)HI)

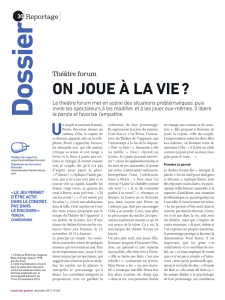

="&$/%'>?'</#$0/&%#'*&0/#@%#?'A+@B$&%'-%'8C0DD&/4@?%'%$'@-.*"$/01'

D0D.8"/&%'??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????'(E'

Théâtre de l’opprimé.e et éducation populaire en Amérique latine ............................................ 20)

Genèse : Augusto Boal et le mythe fondateur ............................................................................... 20)

La pédagogie des opprimé.es de Paulo Freire ............................................................................... 23)

(Très) petite histoire de l’éducation populaire en Amérique latine ............................................... 24)

Une pensée du corps dans l’éducation populaire latino-américaine .............................................. 25)

Théâtre de l’opprimé.e et éducation populaire en France .......................................................... 26)

Petite histoire de l’éducation populaire et de la culture ................................................................. 26)

Le théâtre de l’opprimé.e aujourd’hui ........................................................................................... 29

="&$/%'(?'F%'*0&D#'-%'8"'*+%&*+%.#%?'54D8/*"$/012'4@$+0-%#'???????????????????'G>'

L’entrée sur le terrain ...................................................................................................................... 31)

La compagnie N.A.J.E et le « grand chantier » ............................................................................. 31)

Le corps de la chercheuse : premier contact .................................................................................. 34)

Le paradoxe de la posture de recherche ......................................................................................... 34)

Observation versus participation ................................................................................................... 35)

Observation participante et implication ......................................................................................... 35)

Observation participante et rapports de pouvoir ............................................................................ 36)

Savoirs situés et vision encorporée ................................................................................................ 38)

Savoirs incarnés, science et enjeux de pouvoir ............................................................................. 39)

Participation observante et recherche-action ................................................................................. 41)

Ecoute et non-directivité .................................................................................................................. 43)

L’entretien non-directif .................................................................................................................. 43)

Interlude - Almas en pena ........................................................................................................................ 45)

Le choix des personnes interviewées ............................................................................................. 47)

Redistribution de la parole ............................................................................................................. 48)

Ecoute, intuition, improvisation : une contre-méthodologie ? ..................................................... 51)

L’écoute contre l’observation ........................................................................................................ 51)

Méthodologie de l’improvisation .................................................................................................. 53)

Critique de la méthode et transdiciplinarité ................................................................................... 55)

Parler du corps ................................................................................................................................. 56)

Dire le corps ................................................................................................................................... 56)

Ecrire le corps ................................................................................................................................ 57

="&$/%'G?':.'*0&D#'-04/1@'".'*0&D#'&@H8%I/H?';0&D#2'"DD&%1$/##"J%#'%$'

-04/1"$/01'??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????'KE'

Savoirs incarnés. L’apprentissage de la domination .................................................................... 60)

4

Apprentissages informels et incorporation des savoirs ................................................................. 60)

Hexis corporelle et incorporation des rapports sociaux ................................................................. 61)

Inconscient du corps et éducation à la soumission ........................................................................ 63)

Interlude – La créature ratée .................................................................................................................... 66)

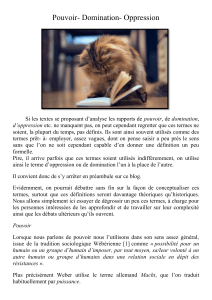

Penser le corps et la complexité des rapports de domination ...................................................... 67)

Le corps dans la pensée postcoloniale ........................................................................................... 67)

Interlude – Cueca de la migrante ............................................................................................................. 69)

Le marquage des corps .................................................................................................................. 69)

Les masques blancs chez Frantz Fanon ......................................................................................... 71)

L’apport du féminisme décolonial ................................................................................................. 73)

Corps, pouvoir et performativité .................................................................................................... 75)

Le corps discipliné chez Michel Foucault ..................................................................................... 75)

Corps et performativité chez Judith Butler .................................................................................... 77)

Théâtralité de la vie quotidienne et masques sociaux chez Augusto Boal .................................... 79)

L’entrée dans une démarche réflexive ........................................................................................... 81)

Mise en réflexivité et auto-observation ......................................................................................... 81)

Mise en conscience du corps et expérience sensorielle ................................................................. 82

="&$/%'L?'F%'*0&D#'-M1"4/#@?';0&D#'%1'&@#/#$"1*%2'@4"1*/D"$/012'

"8$@&/$@'???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????'NO'

Le corps comme espace de résistance ............................................................................................. 85)

Démécanisation du corps et construction de nouveaux rôles ........................................................ 86)

Un nouveau rapport à l’espace ...................................................................................................... 87)

Le corps comme arme politique .................................................................................................... 88)

La dynamisation : une mise en mouvement du corps et de l'esprit ............................................. 90)

Corps et esprit au théâtre de l’opprimé.e ....................................................................................... 90)

Dynamisation et augmentation du pouvoir d’agir ......................................................................... 93)

L’exemple d’Allison ...................................................................................................................... 95)

Une dimension sensible pour la construction d’un espace commun ........................................... 95)

La construction d’un groupe solidaire ........................................................................................... 96)

La présupposition d’égalité ............................................................................................................ 98)

Régulation du groupe et la question de la place ............................................................................ 99)

Un espace safe ............................................................................................................................. 102)

Bienveillance, non-jugement et confidentialité ........................................................................... 104)

Transformation du rapport au monde et partage du sensible ....................................................... 107)

Dépasser les dichotomies : la construction d’une nouvelle altérité ........................................... 108)

Une conscientisation des privilèges ............................................................................................. 109)

Dynamique de la domination et point de vue situé ...................................................................... 112)

Un espace pédagogique entre fiction et réalité ............................................................................ 113)

Sortir du paradigme de l’oppression : le théâtre de l’opprimé.é comme borderland .................. 115

>-.$',4%-.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)HHN)

P%@'%-/3&"8%0);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)HFF)

5

'

'

'

'

'

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

1

/

129

100%