9ième Congrès de Mécaniqu

___________________________________________________________________________________________________

9

ième

Congrès de Mécanique, FS Semlalia, Marrakech 196

Etude de l’Impact de la production naturelle des

aérosols marins sur le comportement

microphysique d’un nuage convectif.

R. MERROUCHI

1

, J. Piazzola

2

et M. Chagdali

3

1. Direction de la Météorologie Nationale (Casablanca), 2.

Laboratoire des échanges particulaires aux interfaces (LEPI)

(Université Toulon-Var) 3. Laboratoire de Calcul Scientifique en

Mécanique, Faculté des Sciences Ben M'sik, (Casablanca)

Introduction

L'atmosphère contient des particules en suspension

d'origine diverses naturelles ou anthropiques constituant

l'aérosol atmosphérique. En fonction de leur taille, les

aérosols sont soumis à des processus de transport et de

dépôt différents et possèdent des propriétés optiques et des

durées de vie extrêmement variables.

La mer, par sa grande superficie qui représente les ¾ de la

surface du globe, est la première source des aérosols

atmosphériques naturels. La composition chimique, la

concentration et la taille des aérosols marins font d’eux un

moyen d’échange de chaleur et de matière entre

l’atmosphère et l’océan. Par diffusion et absorption des

rayonnements électromagnétiques, les particules d'aérosols

influent sur la couche limite atmosphérique et sur le bilan

radiatif de la planète. Les particules de faible rayon jouent

un rôle important au niveau du climat en tant que noyau de

condensation (CCN) essentiel pour la formation des nuages

et des précipitations.

L’interaction aérosol nuage est un mécanisme fondamental

influençant le processus de précipitation. En effet, les

processus microphysiques régissant la croissance des

gouttelettes d’eau à l’intérieur du nuage dépendent du

spectre initial et de la composition chimique des aérosols

atmosphériques pris dans les courants ascendants

alimentant ce dernier.

Afin d’étudier l’impact des aérosols marins sur le

comportement microphysique des nuages, un couplage a été

réalisé entre le modèle (MEDEX) de production des

aérosols marins et de calcul du coefficient d’extinction

associé et un modèle de nuage à microphysique détaillée

(ExMIX).

Les simulations ont porté sur un nuage convectif (à phase

mixte) en utilisant des spectres initiaux d’aérosols

d’origines différentes. La comparaison entre les résultats

obtenus en utilisant un spectre d’aérosol continental et un

spectre d’aérosols marins montre que certaines propriétés

microphysiques ont été modifiées influençant en

conséquence les conditions de déclanchement des

précipitations ainsi que les quantités recueillies au sol.

1. Les aérosols marins :

L’aérosol marin est produit par le spray océanique. Sous

l’action des vagues déferlantes, des gouttelettes d’eau de

grosse taille sont projetées dans l’atmosphère. Après

évaporation de l’eau de mer, les sels marins solides se

retrouvent dans l’atmosphère et constituent des aérosols.

Au niveau global ce type d’aérosol domine largement et il

est à l’origine de la formation des pluies sur les océans. La

composition chimique de ce type d’aérosol est proche de

celle de l’eau de mer. On retrouve donc essentiellement du

chlore et du sodium, mais aussi de grandes quantités de

nitrates et de sulfates. Le taux d’émission annuel de

l’aérosol marin est d’environ 10

9

tonnes ce qui représente

plus de 42% de la masse totale des aérosols

atmosphériques.

La nécessité d’introduire un terme source pertinent dans les

modèles numériques de nuages et de transport

atmosphérique explique l’intérêt que soulève depuis

plusieurs années l’étude des processus de génération de

l’aérosol produit par le déferlement des vagues. La

méthodologie, adoptée pour ce travail, est basée sur l’étude

des relations entre le taux de couverture moutonneuse

(witecapping) et les paramètres météorologiques couplées à

des mesures de surface de déferlement (Piazzola et al.,

2002).

1.1 Mode de génération.

Deux phénomènes sont à l’origine de la génération des

aérosols marins :

a. Mode direct : (Ecrêtage)

A partir d’une certaine valeur du vent à la surface de la mer

(9m/s), les gouttelettes sont arrachées mécaniquement des

crêtes des vagues en misant en suspension des grosses

particules (spume drops) de diamètre dépassant les 10 µm.

A cause de leur taille, ces particules ont une courte durée de

vie dans l’atmosphère et retombe à proximité de leur lieu de

production.

Photographie de l’écrêtage direct des gouttes à partir d’une

surface libre. (Photographie par Hoyt and Taylor (1977))

b. Mode indirect : (bubbling)

Lors du déferlement des vagues, de l’air est entraîné dans

l’eau sous forme de bulles qui peuvent être immergées

jusqu’à des profondeurs de plusieurs mètres avant de

remonter en surface où elles éclatent, donnant naissance à

deux familles de gouttelettes.

Eclatement d’une bulle à travers une surface libre. Blanchard

(1963)

Les Gouttelettes de film :

Elles apparaissent à partir de la première phase de

l’éclatement de la calotte sphérique de la bulle à l’interface

eau-mer. Leur hauteur d’éjection est de 5 à 10 mm. Le

diamètre de la bulle mère est compris entre 300 µm et

10mm. Le nombre (Nf) de gouttes de film par bulle de

diamètre Db (en mm) est définie par :

3/5

3/5

bf

DN =

(Resch et Afeti (1991))

Les Gouttelettes de jet :

Dans la seconde phase de l’éclatement de la bulle, le

dégonflement de la cavité interne, après la disparition de la

cavité sphérique, produit un jet d’eau instable qui se

dissocie en un chapelet de gouttelettes qui compte au

maximum 10 gouttes par bulle. Ce nombre est d’autant plus

faible que la taille de la bulle mère est grande. Blanchard

___________________________________________________________________________________________________

9

ième

Congrès de Mécanique, FS Semlalia, Marrakech 197

(1983) relie le nombre de gouttes de jet Nj au diamètre de

la bulle « mère » Db par la loi suivante :

)3/exp(5.7

bj DN

−

=

1.2

Couche moutonneuse (Whitecap).

Une manifestation de l’entrainement de l’air dans l’eau lors

du déferlement des vagues est la couverture blanche

apparente à la surface appelée communément : la couche

moutonneuse.

La production des aérosols marins est proportionnelle à la

fraction de couche moutonneuse (W%). En effet, le nombre

de particules de rayons r produites par m

2

de surface, par

seconde et pour une incrémentation d’un µm de r est de :

dF/dr = Wτ

−1

dE/dr

τ étant un temps constant caractérisant l’amortissement

exponentiel de la couche moutonneuse (généralement

τ=3.53 s) et dE/dr le nombre de gouttelettes par incrément

du rayon produit lors de la phase d’amortissement pour une

unité de surface de cette couche moutonneuse (exprimée en

m

−2

µm

−1

). Il est bien évident que la concentration des

aérosols augmente avec la fraction de la couche

moutonneuse et en conséquence une meilleure

connaissance de cette fraction W est d’une extrême

importance pour la détermination des concentrations des

aérosols marins.

Monahan et al. (1986)

avec B = (0.38−logr)/0.650 et r (en µm) le rayon des

particules dans un air avec une humidité relative de 80%.

Pour ce travail on a adopté, pour le calcul de la fraction

moutonneuse, la formulation de J.piazzola (2001) qui prend

en considération, outre l’effet du vent, la longueur du fetch

correspondant :

où C

D

est le coefficient de traînée, U

10

la vitesse du vent à

10m de la surface de la mer et X la longueur du fetch

exprimée en mètres.

2. Le modèle MEDEX :

Le modèle MEDEX calcule la distribution de taille des

particules d’aérosols marins ainsi que le profil d’extinction

de 0 à 25 mètres de hauteur en utilisant la loi de Mie.

MEDEX a été développé sur la base d’une série de mesures

acquises sur l’île de Porquerolles (Toulon-France) entre

2000 et 2001. Durant cette période, une large variété de

distribution d’aérosols a été enregistrée sous différentes

conditions météorologiques. La distribution des particules

est prise comme étant la somme de quatre fonctions log

normales dont les modes sont paramétrés en fonction de la

vitesse du vent et de la longueur du fetch.

−= ∑

=

2

0

4

1

))log((exp

)(

i

i

i

i

fr

r

C

f

A

drrdN

Les résultats de ce modèle ont été comparés à des

observations effectuées en mer noire et en mer

méditerranée.

3. Le modèle de nuage ExMIX

Le modèle 1D½ de nuage EXMIX (EXternally MIXture),

est basé sur un concept de suivi pas à pas de l’évolution du

spectre des particules d’aérosol (humidification puis

formation et croissance des gouttes et cristaux de glace). A

cet effet, deux fonctions tridimensionnelles f

wat

(m, m

AP,N

,x)

et f

ice

(m, m

AP,N

,x) sont utilisées, la première pour les

particules d’aérosol humides et les gouttes d’eau, la

seconde pour les cristaux de glace. Chacune donne le

nombre (par unité de volume) d’hydrométéores de masse

m, et dont le noyau de condensation-congélation initial (la

particule d’aérosol) avait une masse m

AP,N

.

La troisième

coordonnée x décrit la composition chimique de l’aérosol.

Afin de simuler une situation nuageuse, le modèle

considère deux cylindres imbriqués, le premier représentant

la zone ascendante du nuage, et le second l’environnement

non nuageux subsidant. Les cylindres sont découpés en

couches de 100 m de hauteur chacune.

L’air atmosphérique est représenté à l’aide de neuf

paramètres, supposés homogènes horizontalement dans

chacun des cylindres considérés : les trois composantes de

la vitesse de l’air, sa masse volumique et sa température, la

pression, la quantité de vapeur et les distributions en

nombre des particules.

La grille des masses utilisée est logarithmique, ce qui

permet d’avoir plus de précision pour les petites tailles et de

représenter correctement la formation et la croissance

rapide des petits cristaux.

Différents processus microphysiques de formation et de

croissance des particules humides et solides sont pris en

considération dans le modèle.

4. Le Couplage MEDEX/ExMIX

Dans le cadre de la présente étude, un couplage a été réalisé

entre les deux modèles MEDEX et ExMIX selon le schéma

suivant :

5. Les Simulations

Pour initialiser le modèle ExMIX, il est indispensable de

disposer de paramètres thermodynamiques (profils de

température et d’humidité) et microphysiques (composition

chimique et spectre dimensionnel des aérosols). En ce qui

concerne les premiers, on a pris en compte le sondage de

température et d’humidité de Miles City à 14h40

(campagne

CCOPE 19 juillet 1989).

A partir de ce profil thermodynamique de base, on extrait

les conditions météorologiques de surface devant servir

d’Input au modèle MEDEX.

Pour initier la convection dans le modèle ExMIX, un

chauffage au sol de 2.3°C est appliqué pendant les 10

premières minutes d’intégration.

Pour les simulations, on considère également les particules

comme étant un sel d’acide sulfurique (H

2

SO

4

), de masse

molaire 98g/mol et entièrement soluble ( ε

s

=1 ).

Pour la distribution dimensionnelle de départ, on a utilisé

deux spectres :

• Un continental de 3 modes log-normaux selon la

formule de Jaenicke, 1988:

___________________________________________________________________________________________________

9

ième

Congrès de Mécanique, FS Semlalia, Marrakech 198

• le spectre d’aérosols marins à quatre modes log-

normaux issu du modèle MEDEX.

6. Les résultats :

- Spectre continental :

Suite au réchauffement imposé au sol, un courant ascendant

se développe permettant l’ascension des particules d’air et

la formation des particules nuageuses par condensation. Les

courants ascendants atteignent un maximum de 18 m/s

établit après 10 minutes d’intégration et à partir d’une

altitude de 3500m. Les courants ascendants demeurent

assez forts à l’intérieur du nuage (entre 12 et 18m/s).

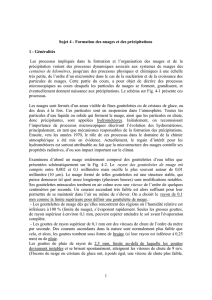

Evolution temporelle des vitesses verticales (m/s)

Après 30 minutes d’intégration, un courant subsident

organisé s’installe entre la base du nuage et des altitudes

atteignant les 8000m avec un maximum de 6m/s localisé

vers la base du nuage. Cette subsidence est liée à la chute

des particules précipitantes et se poursuit à partir de 50

minutes au niveau des basses couches matérialisant la pluie

qui arrive au sol. La base du nuage se trouve à 3000m

d’altitude (MSL) et le sommet atteint 9.7km (MSL) vingt

minutes plus tard.

600 1200 1800 2400 3000 3600

Temps (s)

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

A

l

t

i

t

u

d

e

(

m

)

Évolution du Contenu en eau en g/m3.L’eau nuageuse (r<40µm)

en noir, l’eau précipitante en bleu

Les hydrométéores, de taille précipitante, apparaissent 30

minutes après la formation du nuage sous forme de gouttes

précipitantes mais à des altitudes assez élevées (8000m).

La valeur maximale du contenu en eau liquide nuageuse

r<40µm) est estimée à 2 g/m

3

et de 1.5g/m

3

pour l’eau

précipitante.

- Spectre maritime :

En adoptant un spectre initial d’aérosols marins, les

courants ascendants sont plus prédominants entre les

altitudes 4000 et 8000m.

Les courants descendants dans le nuage sont plus courts

mais deviennent plus importants près de la surface au-delà

de 40 minutes d’intégration. L’eau précipitante apparaît

plus tôt (20mn au lieu de 32mn) et à des altitudes plus

basses (6600m au lieu de 8200m). Les précipitations

atteignent plus rapidement le sol (2200mn au lieu de

2600mn) et la quantité d’eau recueillie est plus importante

avec un contenu en eau dépassant 2 g/m

3

.

En conclusion, les simulations conduites mettent en

évidence l’importante contribution des aérosols marins dans

le processus de formation des précipitations en favorisant

un déclenchement précoce du processus de précipitation et

un accroissement des quantités de précipitations recueillies

au sol.

Bibliographie :

Étude d’un nuage convectif de type cumulonimbus avec un

modèle de microphysique détaillée

(A.Flossman, W.Worbrock,

D.Leroy 2004).

A Numerical study of the effects of the aerosol particle

spectrum on the development of the ice phase and precipitation

formation

(D.leroy, M.Monier, W. Worbrock, A.Flossman 2001).

A Sea spray generation function for fetch-limited conditions

(J.

Piazzola, P. Forget, and S. Despiau. Annales Geophysicae-2002).

Vertical distribution of aerosol particles near the air-sea

interface in coastal zone

(J. Piazzola and S. Despiau. J. Aerosol Sci-

1997).

Performance evaluation of the coastal aerosol extinction code

MEDEX with data from the Black Sea

(PIAZZOLA J;

KALOSHIN G. Journal of aerosol science. 2005).

1

/

3

100%