Histoire des États germaniques II : D`un empire à l`autre

Histoire des États germaniques II :

D’un empire à l’autre

Quatrième cours :

De la Prusse au 2e Reich

(1860-1914)

1 — Otto von Bismarck (1815-1898)

— Malgré la chape de plomb imposé par la réaction royale et nobiliaire après le Printemps des Peuples, les

grandes forces sociales et économiques stimulées par le développement du capitalisme continuent de faire

leur œuvre et sous le calme apparent, le feu couve en terre prussienne.

— En 1858, les proches du roi Frédéric-Guillaume IV, constatant l’incapacité de ce dernier à assurer le

gouvernement (ses comportements deviennent erratiques suite à une attaque de congestion cérébrale)

poussent sur le trône son frère cadet, Guillaume Frédéric Louis, qui assurera la régence jusqu’à la mort du roi

en 1861, pour ensuite assumer la plénitude des pouvoirs sous le nom de Guillaume 1er.

— Le nouveau roi de Prusse, alors déjà âgé de 64 ans, est d’un naturel conservateur (en 1848, il avait tenté de

convaincre son frère de recourir rapidement à la force), mais l’influence de son épouse, une princesse de

Saxe-Weimar proche des idées libérales, rend sa politique plus complexe à comprendre.

— Toujours est-il que dès sa nomination à titre de régent, il renvoie le ministre-président Manteuffel, associé

aux courants les plus conservateurs, pour tenter de rompre avec le passé récent et rassembler autour de lui la

société prussienne, même si le successeur de Manteuffel, le prince Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen

ne peut pas être considéré comme un libéral.

— Grâce au système électoral dit « des 3 classes » (qui assure la domination des grandes fortunes au

parlement), les élections de 1858 voient le triomphe électoral de la bourgeoisie, mais si le roi veut renouer le

dialogue, entre autres en assouplissant la censure, il n’entend pas partager son pouvoir, de sorte que la

confrontation avec la Diète était inévitable.

— C’est autour de la question de la modernisation de la structure de l’armée, héritée de la période

napoléonienne, que celle-ci va éclater. Le roi désirait accroitre la puissance de son armée, ce qui réclamait des

fonds importants, que la Diète était prête à concéder, mais en échange d’une réduction de la durée du service

militaire obligatoire de trois à deux ans.

— Au-delà de la question technique, le conflit révélait le maintien d’une dichotomie au pouvoir, entre un roi

se voulant absolu et un parlement, bourgeois, réclamant son mot à dire sur la gouvernance de l’État.

— Le roi résolut alors de dissoudre le parlement et de convoquer de nouvelles élections, mais la confrontation

avait favorisé la radicalisation d’une partie des députés qui formèrent alors, au sein d’une nouvelle Diète

encore plus combative que la précédente, le Parti allemand du progrès, premier parti au sens moderne du

terme, dont le nom illustre par ailleurs l’ambition de constituer une base pour l’unification allemande, que la

population, et la bourgeoise, continue d’appeler de ses vœux.

— Guillaume était donc confronté à un dilemme : ou bien abandonner la lutte en abdiquant au profit de son

fils, de tendance plus libérale, ou bien choisir de relever le gant et lutter contre la Diète. Son conservatisme et

le sentiment profond qu’il avait de sa mission lui firent choisir la seconde solution. Mais pour mener la lutte,

il allait avoir besoin d’un ministre-président capable de relever le défi.

— Il avait sous la main un tel homme depuis un certain temps, mais le caractère inflexible de celui que ses

contemporains qualifièrent de « Chancelier de fer » inquiétait le roi, de nature plus timorée. Mais la situation

dictait la nécessité et le 23 septembre 1862, Otto von Bismarck fut appelé à diriger le gouvernement.

2

— Né en 1815 (il est alors âgé de 47 ans) dans une famille d’ancienne noblesse peu fortunée, le nouveau

ministre-président avait eu l’occasion depuis 1851 de faire montre de ses capacités et de former sa conception

du pouvoir et de l’État, alors qu’il représentait le gouvernement de Prusse au sein du Conseil fédéral de

Frankfort, avant d’être ambassadeur à Saint-Péterbourg, puis à Paris.

— Conservateur convaincu, Bismarck comprend cependant l’époque dans laquelle il vit et sait que pour

sauver l’essentiel (la monarchie), il devra faire des compromis. Cela ne pose d’ailleurs pas de problèmes à cet

esprit pragmatique, qui confine parfois au cynisme, esprit qui lui permettra se s’allier avec des républicains

pour vaincre d’autres monarchistes.

— Quant à la question fondamentale de l’époque, le problème de l’unité, il n’est pas contre, mais celle-ci

devra se faire (et se fera, d’ailleurs) aux conditions imposées par la Prusse, dont la grandeur et la puissance

constituent les seules véritables motivations des actions du chancelier.

— Dès sa nomination, Bismarck part à l’assaut : il dissout le parlement et devant la formation d’une

assemblée toujours plus radicale, il décide simplement de se passer de son accord pour gouverner, en même

temps qu’il multiplie les procès de censure, les fermetures de journaux et les mesures administratives

destinées à affaiblir une opposition qui apparait sonnée devant tant de mépris affiché pour les institutions et la

constitution.

— Mais d’esprit large, Bismarck comprend aussi que les problèmes du pays ne sauraient être résolus

seulement par la force : tant que le problème de l’unité nationale ne serait pas réglé, il continuerait

d’empoisonner le climat politique et social. Et puisqu’il fallait régler ce problème, autant l’instrumentaliser

pour que cela se fasse dans l’intérêt de la Prusse. Mais les solutions à ce problème dépassaient nettement les

frontières prussiennes.

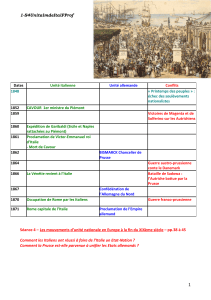

2 — Les guerres d’unification et la naissance du Second Empire (1864-1871)

— Sans doute que Bismarck ne savait pas exactement ce qu’il devait faire, mais il savait quelle direction

prendre. Une fois engagé sur la voie, son pragmatisme aidant, il parviendra en quelques années à peine à

atteindre, ne serait-ce que sur une partie des terres allemandes, le but qu’avaient en vain, près de 1000 années

durant, cherché à atteindre les empereurs.

— Il comprenait ainsi que la seule façon d’imposer la Prusse à la tête de la future union allemande était de

vaincre l’autre prétendant à cette union, l’empire autrichien. Qui plus est, ayant assisté impuissant à la

« reculade d’Olmutz », sans soute voyait-il ici une excellente occasion de venger l’honneur de sa chère

Prusse.

— Mais au début des années 1860, l’empire autrichien continuait d’être aux yeux de nombreux États

allemands (qui en outre craignaient la puissance prussienne et son militarisme) le centre du monde

germanique. Plus encore, il l’était aux yeux de la majorité des puissances européennes. Avant de s’attaquer à

Vienne directement, il fallait l’isoler en s’alliant avec ces puissances.

— Avec la France, qui était à couteau tiré avec l’Autriche, la chose fut plutôt aisée et c’est d’abord grâce à

l’économie qu’eut lieu le rapprochement et en 1862, Paris signait avec le Zollverein un accord de libre-

échange que Bismarck dut imposer aux autres États membres en menaçant de quitter l’organisation. Pour le

reste, on l’a vu, la France de Napoléon III était aussi désireuse que la Prusse de remettre en question l’ordre

issu du Congrès de Vienne.

— Avec la Russie, le rapprochement fut facilité par la rébellion polonaise de 1863, alors que la Prusse

manifesta clairement son refus de s’impliquer ou de venir en aide aux insurgés. Les liens étroits unissant

depuis longtemps les Hohenzollern et les Romanov firent le reste.

— Mais l’Autriche n’avait pas abandonné son désir de demeurer le centre du monde germanique en

patronnant la réunion des États allemands grâce à la Confédération. À l’été 1863, l’empereur François-Joseph

tenta d’accroitre le pouvoir du Conseil fédéral par une réforme, mais la Prusse refusa net de participer aux

négociations, rendant le projet sans objet.

— Ce refus était pour la Prusse un grand risque et son manque de bonne volonté fut interprété très

négativement par l’opinion allemande. Heureusement, la question des Duchés danois ressurgit précisément à

ce moment pour permettre à Berlin de s’imposer comme la puissance incontournable du monde germanique.

3

— Le problème des duchés (Holstein, Saxe-Lauenbourg et Schleswig, relevant de l’autorité de Copenhague

depuis le XVe siècle, mais peuplés de germanophones) était ancien et avait ressurgi à la faveur de la crise de

1848, alors que le roi du Danemark avait tenté de supprimer leur autonomie et de les incorporer directement à

son royaume. La guerre qui s’en était suivi s’était soldée par un compromis faisant des trois duchés des

territoires héréditaires du Danemark, mais distincts de celui-ci.

— Lorsque le nouveau roi danois Christian IX annonce en 1863 son désir d’incorporer les trois duchés à son

royaume, en violation des accords conclus, Bismarck tient son casus belli. La guerre, menée par la Prusse,

mais à laquelle participe l’Autriche, est déclenchée le 1er février 1864 et s’achève le 1er août par une victoire

allemande (mais surtout prussienne) éclatante.

— En conclusion de la guerre et d’un traité signé à Gastein en août 1865, les trois territoires passent sous

contrôle allemand : l’Autriche s’empare du Holstein, la Prusse du Schleswig, alors que le Lauenburg est

racheté par cette dernière. Malgré la méfiance qu’il suscite, Bismarck réussit à rallier même une partie des

libéraux prussiens à ce coup d’éclat et s’impose dorénavant comme le chef politique incontournable du

monde germanique.

— Le temps était venu de régler le problème autrichien directement : prétextant la volonté déclarée de Vienne

de tenir un référendum sur la question de l’appartenance des duchés (ce qui remettait en question l’accord de

Gastein), Bismarck, après une solide préparation diplomatique (il aurait laissé entendre à Napoléon III qu’il

ne voyait pas d’objection à ce que Paris annexe la Belgique et fait planer le doute sur des possibilités

d’annexion dans la région du Rhin; il s’était de même entendu avec les nationalistes hongrois et italiens)

envoie ses troupes dans le Holstein le 9 juin 1866.

— L’Autriche répond en mobilisant la Confédération contre la Prusse (mais de nombreux États du nord

germanique la soutiennent au contraire) et Bismarck annonce que Berlin quitte la Confédération. La guerre

sera courte et trois semaines après le début du conflit, l’Europe est abasourdie par la victoire de Sadowa, au

cours de laquelle les armées prussiennes font preuve de leur incroyable supériorité technique et tactique.

— Contre le désir de son roi, Bismarck pousse à une paix rapide qui n’humilierait pas son adversaire et celle-

ci est conclue à Prague en 1866. L’Autriche est contrainte de céder à l’Italie naissante la Vénétie et la Prusse

s’empare de la totalité des duchés danois et de plusieurs des territoires des alliés de Vienne (Hanovre, Nassau,

Hesse-Cassel et Frankfort), permettant de créer une continuité territoriale des terres prussiennes.

— Si l’Autriche perd peu de territoires, elle perd cependant beaucoup politiquement, car elle doit accepter la

dissolution de la Confédération germanique et la proclamation, le 18 août 1866, de la Confédération de

l’Allemagne du Nord, menée par la Prusse et dont bien sûr l’Autriche est exclue. La solution de la « Petite

Allemagne » l’emporte, partiellement pour le moment, et Vienne est évacué de l’univers politique de

l’Allemagne.

— On ne saurait trop exagérer l’importance de l’événement, qui renverse l’ordre en place depuis le XVe

siècle dans le monde germanique et qui faisait des Habsbourg le socle politique de ce dernier. Le centre de

gravité se déplace vers le nord et, conséquence de la puissance de Berlin dans le nouvel ensemble politique,

on assistera à une lente « prussisation » du monde germanique.

— En schématisant grossièrement, on peut dire que l’univers de l’ouest et du sud germanique, avec ses

traditions libérales, son capitalisme industriel et financier, laisse place à la domination des traditions de l’est

et du nord, particulièrement celles de la Prusse : centralisme, autoritarisme, militarisme, appuyés sur une

armée puissante et une bureaucratie tatillonne.

— Malgré cette réalité dont elles sont bien conscientes, les élites libérales sont divisées sur l’évolution de la

situation et en Prusse, une part significative des libéraux, que l’on nommera dès lors les libéraux-nationaux,

appuie avec enthousiasme le nouvel homme providentiel et son programme.

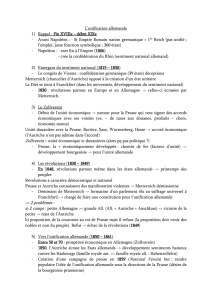

— La construction institutionnelle de ce nouvel ensemble politique mérite que l’on s’y arrête, car elle

constituera la base de l’empire allemand à venir. Bismarck, qui en est le concepteur, parvient à faire cohabiter

dans le système l’édification d’un État central et le maintien d’institutions locales.

— Présenté de cette façon, le système bismarckien semble doté de plusieurs centres de pouvoir, mais c’est

bien la Prusse qui mène, et à un triple titre : d’abord, le Conseil fédéral, le Bundesrat qui regroupe les

représentants des différents territoires, est dirigé par le roi de Prusse. Celle-ci ne disposant que de 17 des 43

sièges, n’est constitutionnellement pas hégémonique, mais sa puissance réelle compense cette faiblesse

relative, concession de Bismarck à la diversité germanique.

4

— L’autre centre de pouvoir est le Reichstag, la Diète d’empire, parlement commun à tous les territoires dont

les députés sont élus au suffrage universel, direct et secret des hommes de 24 ans et plus. Évidemment,

comme la Prusse est de loin l’État le plus peuplé (plus de deux tiers de la population), c’est elle qui a le poids

le plus lourd dans la députation.

— Enfin, le gouvernement est dirigé par un chancelier confédéral nommé par le président du Bundestag, le

roi de Prusse. Sans surprise, ce poste sera occupé dès sa création par Bismarck. Comme celui-ci reste

également ministre-président de la Prusse, il va de soi que les intérêts de cette dernière seront fort bien

défendus par le nouveau chancelier, d’autant que celui-ci n’est pas responsable devant la chambre, mais

seulement devant le président du Bundesrat...

— De sorte que sous les apparences, et tout en ayant en effet une certaine structure parlementaire, s’impose la

tradition prussienne d’un état fort, centralisé, dominé par l’exécutif et laissant des pouvoirs réduits (dont

certain sont importants — elles votent le budget) aux institutions parlementaires.

— En ce qui concerne la répartition des pouvoirs, le roi de Prusse, en tant que président du Bundestag, est

maître de la diplomatie et dispose du droit de convoquer et dissoudre le Reichstag et d’ajourner les travaux du

Bundesrat, en plus d’être chef d’une armée fédérale formée par 1 % de la population.

— Les autres institutions confédérales sont chargées conjointement de responsabilités importantes, comme le

droit migratoire, les douanes, les transports, les postes. Mais les États membres et leurs institutions politiques

(la constitution confédérale laisse aux membres le soin de définir l’organisation de celles-ci, qui sont alors

plus ou moins pluralistes, selon les cas, plus libérales à l’ouest, plus autoritaires à l’est) détiennent des

compétences importantes, dont l’éducation, la culture et une politique fiscale autonome.

— Donc, la Prusse domine, mais elle n’écrase pas : l’intelligent Bismarck a tenu compte dans son travail des

réalités allemandes, de cette « diversité dans l’unité » si caractéristique de l’histoire allemande et du désir des

États allemands et de leurs populations de rester eux-mêmes tout en étant enfin réunis. Adoptée le 16 avril

1867, la constitution permet la mise en place et le début des travaux des institutions prévues.

— Mais l’Allemagne demeure incomplète et si Bismarck ne veut rien entendre de l’Autriche, le reste de

l’Allemagne du Sud devra rejoindre la Confédération pour achever l’œuvre.

— Le traité de 1866 avait prévu la formation d’une confédération de l’Allemagne du Sud, mais aux yeux de

Bismarck, ce n’était qu’une concession tactique faite aux puissances européennes qui observaient avec

inquiétude la formation d’un État appelé à dominer le continent, d’autant que l’Autriche aux prises avec sa

propre crise ne pouvant pas piloter le projet, celui-ci n’avait aucune chance d’aboutir.

— Rien n’illustre mieux le machiavélisme de Bismarck que la politique qu’il suit entre 1867 et 1870 pour

rallier à son projet le reste des États allemands : alors qu’il avait suggéré à Napoléon III des possibilités

d’annexion de territoires à l’ouest en compensation de sa neutralité dans le conflit avec l’Autriche, il utilise

cette menace (qu’il a lui-même créée!) pour obtenir des alliances secrètes contre Paris avec les États encore

indépendants de l’ouest et du sud...

— De même, cette pression diplomatique est assortie d’une pression économique, alors que le Zollverein

s’étend à ces territoires. Grâce au développement d’institutions centrales exécutives qui lui sont propres

(Conseil fédéral et parlement), le Zollverein s’étend désormais à tous les territoires qui deviendront

l’Allemagne, à l’exception de Hambourg et de Brême, qui sont des villes franches.

— Encore une fois, l’unification administrative et économique pavera la voie à l’unification politique. Les

résistances demeurent cependant fortes et nombreuses (surtout chez les catholiques et les libéraux de Bavière

eu du Wurtemberg) et il faudra ici aussi une occasion à Bismarck pour franchir le pas.

— Cette occasion viendra de France, car après l’affaire du Luxembourg (Paris ayant tenté de racheter au roi

des Pays-Bas ce duché germanophone), l’opinion allemande est à nouveau très remontée contre

l’impérialisme français, l’opinion française ne l’étant d’ailleurs pas moins face au révisionnisme prussien. La

tension étant grande entre les deux pays, la crise espagnole fera le reste.

— Le trône d’Espagne étant vacant depuis que la reine Isabelle II en a été chassée en 1868, Bismarck propose

la candidature d’un membre de la dynastie des Hohenzollern pour lui succéder, faisant renaitre en France la

hantise de l’encerclement de l’époque de Charles Quint.

— Le candidat pressenti fit lui même savoir son manque d’intérêt pour le trône, mais la France exigea du roi

de Prusse un engagement formel, que celui-ci se refusa poliment à donner. Voyant enfin l’occasion, Bismarck

fit modifier le texte de la dépêche du roi (sans en changer les termes) de façon à rendre celle-ci provocante et

5

méprisante. C’est cette « Dépêche d’Ems », du nom de la ville où le roi se trouvait alors, qui provoquera la

guerre.

— Piqué au vif et poussé par une opinion en colère, Paris déclare alors la guerre à la Confédération, suscitant

le ralliement de tous les Allemands devant cette énième manifestation de l’impérialisme français.

— Face aux forces de la coalition des États allemands, mieux armés, mieux commandés, les armés françaises

seront tout aussi humiliées que les forces autrichiennes à Sadowa. Plus même, car l’empereur lui-même est

fait prisonnier à Sedan un mois après le début du conflit.

— L’historiographie diverge sur les raisons qui poussent alors Bismarck à abandonner sa politique habituelle

visant à ne pas humilier l’adversaire vaincu. D’aucuns prétendent qu’il n’avait pas le choix, le roi et l’opinion

réclamant que les erreurs de 1815, qui avaient laissé l’Alsace et la Lorraine entre les mains françaises, soient

corrigées. Mais peut-être voyait-il dans cette intransigeance la meilleure façon de rallier les États du sud à la

confédération.

— Quoi qu’il en soit, malgré la résistance parisienne, les forces allemandes finiront par s’imposer et le

gouvernement de Thiers acceptera des conditions très dures, comprenant l’abandon de l’Alsace et de la

Lorraine, ainsi que de lourdes indemnités de guerre à verser, lors du traité signé le 10 mai 1871 à Frankfort.

— Alors que les combats se poursuivent, Bismarck négocie avec la Bavière, le Wurtemberg et les autres États

allemands de l’ouest leur intégration dans la confédération, qui changera alors de nom, pour prendre celui,

mieux fondé historiquement, d’empire allemand. Sous ce nom de 2e Reich, l’Allemagne moderne nait.

— Comble de l’humiliation pour l’ennemi héréditaire français, la proclamation de l’empire a lieu le 18

janvier 1871 dans la galerie des Glaces du château de Versailles, dont le premier locataire, Louis XIV, avait

tant fait pour empêcher l’unification allemande.

3 — Politique intérieure (1871-1890)

3.1 — L’unification de l’État (1870-1880)

— Certains changements sont alors apportés à la constitution de l’État, pour faire une place plus grande aux

nouveaux venus, dont l’importance est significative : portés à 58 membres, le Bundesrat peut dorénavant voir

des changements constitutionnels bloqués non seulement par la Prusse, mais aussi par la Bavière, la Saxe et le

Wurtemberg. Quelques concessions sont aussi faites à ces États (responsabilité locale pour les postes et

commandement de ses forces militaires, par exemple).

— La constitution du 16 avril 1871 réunit 25 États au sein d’un empire fédéral : 4 royaumes, 6 grands-

duchés, 5 duchés, sept principautés et trois villes libres, en plus de l’Alsace-Lorraine, dont la gestion relève

directement du centre politique.

— Le titre porté par le roi de Prusse est désormais celui d’empereur allemand (et non d’empereur

d’Allemagne, pour ménager les sensibilités de certains États membres), mais jusqu’en 1890, Bismarck

demeurera le véritable maitre politique du pays.

— C’est d’autant plus le cas que, en plus de son prestige personnel, Bismarck continue de diriger la Prusse et

ses 25 millions d’habitants sur les 41 que compte alors le Reich. Loin d’être stoppée par l’élargissement

territorial, la « prussisation » de l’Allemagne s’accélère.

— D’autant que, peu choyé en termes de ressources fiscales (taxes, postes, douanes et contributions des États

membres), l’État central dispose de peu de moyens financiers pour développer des politiques fédérales, ce qui

favorise le maintien des particularismes régionaux.

— En dépit de la puissance de l’exécutif, les institutions parlementaires joueront des rôles importants au

cours de l’ère bismarckienne, le chancelier devant tenir compte des changements sociaux et politiques qui

surviendront au cours de ces deux décennies.

— Les premières élections à survenir, le 3 mars 1871, avant même la proclamation de la constitution, verront

la formation d’une structure partisane moderne et la domination des forces soutenant alors le chancelier,

réunis au sein du parti national libéral (dont l’assisse se trouve dans l’Ouest) ou de l’un des deux partis

conservateurs (qui dominent l’est).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%