Démence sémantique ou troubles sémantiques progressifs

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. II - juin 1998 115

MISE AU POINT

nitialement décrites par Arnold Pick il y a maintenant un

siècle, les affections dégénératives caractérisées par l’alté-

ration sélective d’une conduite humaine (cognitive ou com-

portementale), d’installation insidieuse et d’aggravation pro-

gressive, et par une atrophie corticale focale, font actuellement

l’objet de nombreux travaux. Dans ces syndromes dégénératifs

“focaux” (tableau I) les patients peuvent rester autonomes pen-

dant plusieurs années, avant que ne s’installe une altération

cognitive plus diffuse et un syndrome pouvant être qualifié de

démence.

Le terme de démence sémantique apparaît en 1989 (Snowden et

coll. 1989) et qualifie un tableau clinique en relation avec une

atteinte progressive de la mémoire sémantique avec perte du

savoir sur les choses, les objets, les lieux et les personnes.

TABLEAU CLINIQUE

Les patients consultent habituellement de leur propre gré et se

plaignent d’un trouble de la “mémoire des mots”. Très

conscients de leur trouble, parfaitement orientés dans le temps

et dans l’espace familier, ils disent ne plus retrouver les noms

des choses et des personnes et avoir des difficultés pour com-

prendre certains mots qu’ils entendent ou lisent. Ils évoquent

aisément les événements qu’ils vivent quotidiennement. Le lan-

gage conversationnel est de débit normal, informatif, sans aucun

trouble phonologique ni syntaxique, marqué uniquement par

des pauses traduisant un manque du mot pour les mots concrets

Démence sémantique ou troubles sémantiques progressifs

●

M. Didic, M. Poncet*

* Service de neurologie et neuropsychologie, CHU La Timone, Marseille,

Laboratoire de neurophysiologie et neuropsychologie (UPRES EA, CJF 9706

INSERM), UFR de Médecine de Marseille.

I

■Les atrophies focales progressives, dont fait partie la

démence sémantique, sont des affections dégénératives

caractérisées par une altération sélective de la conduite

humaine d’installation insidieuse et d’aggravation pro-

gressive.

■Il existe une atteinte sévère de la mémoire sémantique

en l’absence d’atteinte évidente de la mémoire épiso-

dique. Il faut noter cependant que les connaissances épi-

sodiques et personnalisées sur les entités familières du

vécu autobiographique quotidien sont longtemps préser-

vées alors que les connaissances générales ou collectives

sur ces entités sont plus rapidement altérées.

■Un manque sévère du mot associé à un sentiment

d’étrangeté pour ce dernier contraste avec un langage

conversationnel fluent et informatif, sans trouble phono-

logique ni syntaxique.

■Les lésions neuropathologiques sont des lésions non-

spécifiques (perte neuronale, gliose, spongiose laminaire)

ou des lésions de la maladie de Pick et se différencient de

celles de la maladie d’Alzheimer.

POINTS FORTS

POINTS FORTS

• aphasie progressive primaire

• apraxie progressive

• anarthrie progressive

• syndrome amnésique progressif

• troubles visuo-spatiaux progressifs (ou syndrome de Benson)

• prosopagnosie progressive

• troubles comportementaux progressifs (ou démence

fronto-temporale)

• troubles sémantiques progressifs (démence sémantique)

Tableau I. Atrophies corticales focales progressives avec troubles

cognitifs ou comportementaux progressifs.

GLOSSAIRE

•

sémantique : (du grec sêmantikos “qui signifie”) le langage consi-

déré du point de vue du sens

•

champs sémantique : ensemble de mots, de notions et de savoirs se

référant au même domaine conceptuel

•

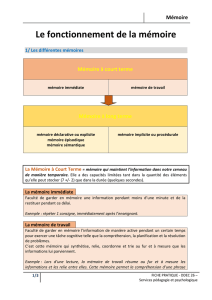

mémoire sémantique : la composante de la mémoire à long terme,

qui contient les notions et les savoirs sur le monde, les objets, les faits,

les mots et les acquisitions didactiques faisant partie de notre cultu-

re, et s’opposant à la mémoire à long terme, qualifiée d’épisodique et

contenant les souvenirs des événements de la propre histoire person-

nelle ou autobiographiques

maq 1 13/04/04 15:16 Page 115

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. II - juin 1998

116

MISE AU POINT

et quelques rares paraphasies de type sémantique, comme par

exemple “voiture” au lieu de “train”. La compréhension du lan-

gage conversationnel paraît normale, mais parfois des troubles

manifestes de la compréhension d’un mot apparaissent, associés

à un sentiment d’étrangeté vis-à-vis de ce dernier. L’évaluation

du langage lors de l’examen clinique met en évidence un

manque du mot sévère en dénomination et confirme le trouble

de la compréhension des mots isolés en l’absence de tout

trouble de la répétition. L’examen neurologique somatique est

strictement normal.

CARACTÉRISTIQUES NEUROSPYCHOLOGIQUES

Le diagnostic de l’entité “démence sémantique” repose entière-

ment sur l’examen neuropsychologique. L’imagerie cérébrale

permet de confirmer la nature dégénérative du processus patho-

logique en montrant une atrophie “focale”.

La présence d’un trouble de type sémantique doit être recher-

chée (tableau II), mais apparaît déjà très clairement à l’examen.

Le manque du mot

Aussi sévère sur entrée visuelle, que tactile ou auditive, il n’est

pas aidé par l’ébauche orale. Le patient cherche le mot, ne

donne pas d’information générale sur l’objet, mais fait référen-

ce à l’expérience personnelle qu’il en a. Le manque du mot, qui

est très sévère pour les personnes, les lieux, les entités biolo-

giques (végétaux et animaux) et les entités manufacturées

(outils et ustensiles), l’est moins pour les noms d’actions et les

mots abstraits. De plus, fait fondamental, les personnes, les

lieux et les choses qui font partie du vécu quotidien du patient

sont nommés beaucoup plus facilement.

Les troubles sémantiques

La description verbale des personnes, des lieux et des choses

fait apparaître une atteinte des connaissances sur ces derniers.

Par exemple, devant une asperge, Madame MV peut dire : “ça

se mange”, mais ne sait pas si cela se mange cuit ou cru, avec

du sucre ou en vinaigrette. Devant le dessin d’un cygne, elle

dit : “c’est ce qu’on mange à Noël”. L’examinateur répond :

“non, c’est un cygne”. La patiente, étonnée, réplique : “Un

signe ? Ce n’est pas avec des mots qu’on signe ?”.

La perte des savoirs se manifeste également dans les dessins sur

ordre (figure 1).

Les épreuves de catégorisation sémantique comme le Pyramid

Palm Tree Test (Howard et Patterson 1992) ou le Test des

champs sémantiques (Lhermitte et coll. 1971) font apparaître

des erreurs que ne commettent jamais les témoins. Le Pyramid

Palm Tree Test consiste à choisir entre deux images (par

exemple, un palmier et un sapin) celle qui s’associe le mieux à

une image cible, dans cet exemple une pyramide. La patiente

associe le dessin d’un morceau de gruyère au dessin d’un chat

et non à celui d’une souris. Le Test des champs sémantiques

consiste à classer une liste de douze mots selon les rapports

sémantiques que ceux-ci entretiennent avec un mot présenté en

“en-tête”. Chaque mot est imprimé sur une carte et l’on deman-

de au sujet de regrouper les quatre mots qu’il considère comme

les plus proches du mot “en-tête” à gauche, les quatre mots

ayant un rapport plus lointain au centre et les mots n’ayant

aucun rapport à droite.

La dyslexie de surface

La lecture à haute voix des mots irréguliers fait apparaître des

erreurs de régularisation ; le malade applique les règles usuelles de

prononciation et ne suit pas les règles de lecture des mots irrégu-

liers. Le mot “abbaye” est lu /abaj/ et le mot “rhum” est lu /rym/.

Les mots réguliers sont lus sans difficulté. En neuropsychologie, ce

type de trouble de la lecture est qualifié de “dyslexie de surface”.

La dissociation entre mémoire épisodique

et sémantique

La mémoire épisodique qui permet d’évoquer des souvenirs

autobiographiques et le vécu quotidien est préservée, mais il

existe des troubles de la mémoire dite “sémantique”, soit la

composante de la mémoire à long terme qui contient les savoirs

sur les objets, les faits, les mots et leur signifié (Tulving 1972).

• épreuves de catégorisation sémantique (Pyramid Palm Tree Test,

Test de champs sémantiques)

• évocation verbale et graphique de diverses entités

• fluence catégorielle (animaux, fruits, etc.)

• connaissance sur les personnages célèbres (à partir de photogra-

phies et du nom)

• lecture de mots irréguliers (rhum, abbaye, etc.)

Tableau II. Mise en évidence de troubles sémantiques.

Figure 1. Dessin sur ordre de Madame MV.

maq 1 13/04/04 15:16 Page 116

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. II - juin 1998 117

La réduction de la fluence verbale catégorielle

La réduction de la capacité à générer des mots d’une catégorie

sémantique particulière, telle que les animaux, ou fluence caté-

gorielle, contraste avec une meilleure capacité à générer des

mots selon un indice formel comme les mots commençant par

une lettre donnée.

En 1992, Hodges et coll. décrivent les caractéristiques neuro-

psychologiques de ce syndrome de la façon suivante :

• atteinte sélective de la mémoire sémantique avec anomie sévè-

re, trouble de la compréhension du mot écrit et parlé et réduc-

tion de la fluence catégorielle ;

• appauvrissement des connaissances générales ;

• pas de trouble syntaxique ni phonologique ; préservation de la

compréhension dans le langage conversationnel ;

• capacités perceptives et de raisonnement non-verbal intactes ;

• mémoire épisodique peu touchée ;

• dyslexie de surface.

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET PARACLINIQUES

Il s’agit d’un trouble rare. Moins de trente cas ont été décrits

dans la littérature. Les troubles, d’installation insidieuse et d’ag-

gravation progressive, débutent souvent entre 50 et 65 ans (en

moyenne 58 ans avec des extrêmes de 39 à 71 ans). Des antécé-

dents d’un trouble similaire chez un membre de la famille

proche ont été rapportés dans à peu près 20 % des cas. Il n’exis-

te pas de prédominance nette en ce qui concerne le sexe.

L’évolution de la maladie, comme dans toutes les atteintes avec

un trouble neuropsychologique progressif est d’aggravation len-

tement progressive et des cas évoluant de 5 à 11 ans ont été rap-

portés. Les troubles de la mémoire sémantique restent isolés

pendant plusieurs années et les patients continuent à gérer leur

vie de façon tout à fait autonome. L’aggravation des troubles

entraîne un handicap majeur. Progressivement, les patients ne

sauront plus identifier les choses et ils ne reconnaîtront plus les

personnes ni les lieux ; à ce stade, il s’agit d’une agnosie des

objets, des personnes et des lieux. Plus tard, s’ajoutent des

troubles de la personnalité et du comportement, et plusieurs cas

rapportés dans la littérature ont développé un syndrome de

Kluever et Bucy avant de présenter un état démentiel terminal.

Pendant les premières années de la maladie, l’imagerie cérébra-

le par scanner X ou imagerie en résonance magnétique (IRM)

ne montre que des altérations subtiles qu’il faut soigneusement

rechercher : une atrophie des structures temporales antéro-infé-

rieures, souvent à nette prédominance gauche (figure 2) avec

préservation des structures temporales médianes. Comme cela

est toujours le cas dans un contexte de troubles neuropsycholo-

giques progressifs, l’examen en imagerie fonctionnelle par

SPECT-scan (tomographie par émission de photons) ou par

PET-scan (tomographie par émission de positrons) prend une

place importante, car il décèle un hypodébit dans les zones

impliquées dans le processus dégénératif.

Dans le cas de la démence sémantique, on retrouve un hypodé-

bit temporal antérieur et parfois temporo-frontal à prédominance

gauche (figure 3, p. 118). L’électroencéphalogramme ne contri-

bue pas au diagnostic, mais montre souvent des ondes fronto-

temporales lentes à prédominance gauche. Le diagnostic de la

maladie ne peut bien sûr être déterminé du vivant du malade.

Cependant, l’examen neuropathologique, réalisé chez six des

patients rapportés dans la littérature, montre des lésions neuro-

pathologiques actuellement qualifiées de lésions “non-spéci-

fiques” (perte neuronale, gliose, spongiose laminaire) dans trois

cas et des lésions caractéristiques de la maladie de Pick dans les

autres cas.

COMMENTAIRES

Une des caractéristiques essentielles de ce tableau est l’existen-

ce d’une atteinte sévère de la mémoire sémantique en l’absence

d’une atteinte évidente de la mémoire épisodique.

Contrairement à ce que l’on observe dans le syndrome amné-

sique, les patients sont capables d’enregistrer les épisodes de

leur vie alors qu’ils ne peuvent plus évoquer les savoirs sur le

monde. L’étude des lésions responsables soit du syndrome

amnésique (structures temporales internes), soit des troubles

sémantiques progressifs (cortex de la convexité temporale anté-

rieure), soit de l’association des deux types de troubles, devrait

permettre de préciser les structures cérébrales indispensables à

l’évocation des connaissances.

L’analyse des troubles montre clairement que l’atteinte fonc-

tionnelle se situe au niveau des connaissances sémantiques et

que les symptômes — manque du mot, troubles de compréhen-

sion du mot, dyslexie et réduction de la fluence catégorielle —,

Figure 2. IRM cérébrale en coupes sagittales pondérées en T1 de l’hé-

misphère droit (à gauche) et de l’hémisphère gauche (à droite). On

observe une atrophie temporale bilatérale à prédominance gauche.

maq 1 13/04/04 15:16 Page 117

n’en sont que les traductions cliniques. Bien que plusieurs cas

de ce type aient initialement été décrits dans l’entité “aphasie

progressive primaire” ou “anomie progressive”, la présence

d’un trouble du système sémantique, clairement distinct d’un

trouble aphasique doit désormais inciter à poser le diagnostic de

“trouble sémantique progressif” ou “démence sémantique”.

Par leur sélectivité, du moins pendant les premières années de

l’évolution, les troubles sémantiques progressifs sans trouble de

la mémoire épisodique constituent un modèle privilégié pour

étudier l’organisation cérébrale des connaissances.

1. Les savoirs concernant les concepts abstraits sont moins alté-

rés que ceux concernant les entités concrètes. Le patient peut

dire que le contraire du mot “optimiste” est “pessimiste” et don-

ner des informations pertinentes sur la signification de ce mot,

alors que le mot “vinaigrette” ne lui dit plus rien.

2. Les noms d’actions (verbes) sont mieux préservés que les

noms de choses (substantifs).

3. Les connaissances des grandes catégories résistent plus long-

temps que celles des composants de ces catégories ; dès le début

clinique de la maladie, un éléphant n’est pas identifié comme

tel, mais le patient sait qu’il s’agit d’un animal (Hodges et coll.

1995).

4. Les connaissances épisodiques et personnalisées à propos des

entités familières faisant partie du vécu autobiographique quoti-

dien (objets d’usage courant, personnes avec lesquelles on vit,

lieux familiers) sont longtemps préservées. Les connaissances

générales ou collectives sur ces entités disparaissent et les

savoirs sur ces entités ne sont plus que personnels et spécifiques

(Snowden et coll. 1995). Pour Mme MV, un ananas n’est plus un

fruit tropical que l’on peut trouver en boîte avec du sirop, dont

on peut faire des salades de fruits, etc., mais uniquement le fruit

nommé ananas, “acheté une fois par semaine sur le marché pour

sa fille qui les aime beaucoup”.

L’étude des troubles chez les patients ayant des troubles séman-

tiques progressifs montre que, dans le cadre du groupe des atro-

phies corticales focales progressives, il existe bien une entité

“démence sémantique”.

Certes, sur le plan neuro-

pathologique, les lésions

responsables sont les

mêmes que celles décrites

dans la plupart des syn-

dromes avec altération

progressive d’une condui-

te cognitive ou comporte-

mentale. Sur le plan cli-

nique, cette entité mérite

clairement d’être distin-

guée des démences fron-

to-temporales et de

l’aphasie progressive : les

signes “frontaux” n’appa-

raissent qu’après plusieurs

années d’évolution ; le

manque du mot n’est

qu’un des éléments de l’atteinte des connaissances et ne résulte

pas d’un trouble linguistique. ■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

• Snowden J.S., Neary D., Mann D.M.A et coll. Progressive language disorder due

to lobar atrophy. Ann Neurol 1992 ; 31 : 174-83.

• Howard D., Patterson K. Pyramids and Palm Trees : a test of semantic access

from pictures and words. Thames Valley publishing, 1992.

• Lhermitte F., Dérouesné J., Lecours A.R. Contribution à l’étude des troubles

sémantiques dans l’aphasie. Rev Neurol 1971 ; 125 : 81-101.

• Tulving E. Episodic and semantic memory. In : Organisation of memory. E.

Tulving & W. Donaldson (eds.) New York and London. Academic Press, 1972.

• Hodges J.R., Patterson K. et coll. Semantic dementia. Progressive fluent apha-

sia with temporal lobe atrophy. Brain 1992 ; 115 : 1783-806.

• Hodges J.R., Graham N., Patterson K. Charting the progression in semantic

dementia : implications for the organisation of semantic memory. Memory 1995 ;

3 (3/4) : 463-95.

• Snowden J.S., Griffiths H.L., Neary D. Autobiographical experience and word

meaning. Memory 1995 ; 3(3/4) : 225-46.

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. II - juin 1998

118

MISE AU POINT

1. Les lésions de la démence sémantique sont :

a. des dégénérescences neurofibrillaires

b. des plaques séniles

c. des corps de Pick

d. des corps de Léwy

e. des lésions “non-spécifiques” (perte neuronale, gliose,

spongiose laminaire)

2. Les troubles comportementaux de la démence

sémantique :

a. sont inauguraux

b. apparaissent dans la phase d’état

c. sont inexistants

d. apparaissent dans la phase terminale

Figure 3. SPECT cérébral à l’ECD (neurolite). En coupe coronale, on observe une hypofixation temporale bilatérale

à prédominance gauche.

Bonnes réponses : c et e

Bonne réponse : d

maq 1 13/04/04 15:16 Page 118

1

/

4

100%