La dissémination des plantes transgéniques et de leurs transgènes

La dissémination des plantes transgéniques et de leurs transgènes est-elle

préjudiciable pour l’environnement ?

Introduction

Lorsque l'on parle des Organismes Génétiquement Modifiés, ou OGM, on pense d'abord aux débats

sur la culture des plantes transgéniques. D'après le sociologue F. Chateauraynaud, dans un entretien pour le

journal La Recherche, la défiance du publique pour la culture des plantes trangéniques remonterait à

novembre 1996. C'est à cette date que les premières cargaisons de soja et de maïs transgéniques cultivés aux

États-Unis débarquèrent en Europe. C'est aussi cette année-là que la crise de la vache folle se répandit

suscitant une méfiance de la population envers les institutions chargées de la veille sur la sécurité sanitaire et

qui mit par effet de contagions la question OGM sur le devant de la scène médiatique. Mais au fait, en quoi

consiste la transgenèse chez les plantes ? Et pourquoi la culture de ces plantes soulèvent-elles une telle

méfiance ?

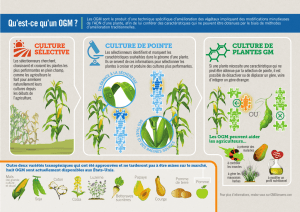

En quelques mots la transgenèse consiste à transférer des gènes endogènes ou exogènes au sein d'une

plante en vu d'améliorer ou d'apporter de nouveaux caractères d'intérêt à celle-ci. En d'autres termes, nous

sommes en mesure de « casser la barrière des espèces » et ainsi insérer un gène de bactérie dans le génome

d'une cellule végétale. Ce phénomène a un probabilité quasi nulle de s'effectuer spontanément. Nous nous

retrouvons donc avec une plante transgénique qui hérite d'un ou plusieurs gènes qu'elle n'obtiendrait pas ou

difficilement par des voies de sélection classique c'est à dire par croisement de variétés ou d'espèces

proches. Outre les questionnements d'ordres purement économiques, politiques ou éthiques, cette technique

soulève plusieurs questionnements.

Tout d'abord, on peut se demander si le gène inséré n'a pas perturbé la machinerie cellulaire et

entrainé la production de molécules non avenues. Cet éventualité pourrait conduire à une toxicité des plantes

transgéniques. Par ailleurs cette toxicité pourrait venir du gène lui-même voire de ses produits de

dégradation. Pour répondre à ces questions, des études en protéomique et métabolomique sont entrepris ou à

envisager pour observer des différences sur des lignées transformées ou non voire sur des animaux

consommants des OGM ou non. De plus des tests sont réalisés sur les animaux sur trois mois voire sur toute

leur vie. Dans cet perspective, un projet européen nommé GRACE entreprend de nouveaux tests

toxicologiques étalés sur trois mois ainsi qu'un analyse métabolomique afin de tester deux variétés

insecticides de maïs sur le rat.

Dans cet article, nous nous étudierons les risques éventuels que les plantes transgéniques causeraient à

l'environnement et la biodiversité. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux risques que les

OGM peuvent causer à l'environnement. Dans un second temps, nous étudierons les moyens mis en œuvre

pour répondre à ce risque pour enfin conclure.

I Discussion sur les risques réels de "pollution génique" que présente la culture des

OGMs

La biodiversité est un équilibre fragile entre les espèces et leur environnement. Cet équilibre se

renouvelle sans cesse. Dans ce processus des espèces disparaissent, d'autres apparaissent. Cependant

l'activité humaine tend à accélérer le rythme de disparition de ces espèces. La pollution, l'empiétement des

activités humaines sur les réserves naturelles ou l'insertion accidentelle d'espèces invasives en sont

principalement responsables. Mais qu'en est-il des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) ?

Présentent-ils un danger pour la biodiversité ? À première vue c'est même le contraire puisque la transgenèse

permet un développement rapide de nouvelles variétés. Pourtant il est généralement admis que la dispersion

des OGM dans l'environnement pose de nombreux problèmes.

L'une des peurs principales serait de voir les variétés OGM entrer en compétition avec des variétés

ou des espèces sauvages. A priori, ces risques semblent bien inférieurs aux risques induits par des espèces

importées. Car si dans un cas on introduit un gène qui potentiellement rendrait une variété sauvage

envahissante dans l'autre cas, c'est une espèce entière avec son lot de gènes étrangers qui rentrent directement

en compétition avec les espèces déjà présentes. Pourtant ce risque nous le prenons tous les jours en jardinant.

Car qu'est-ce qu'un jardin si ce n'est une aberration écologique où l'on réunit des plantes en provenance du

monde entier tout en chassant les espèces autochtones jugées invasives ? Autrement dit s'opposer pour cette

raison aux OGM n'a pas de sens sauf si l'on envisage de se contenter des espèces autochtones.

L'autre crainte serait de voir une variété OGM se croiser avec une variété non-OGM voir de

s'hybrider avec une espèce proche dont la descendance entrerait en compétition directe avec les variétés ou

espèces sauvages et entraineraient leur extinction. Tout d'abord ce risque n'est pas le même pour toutes les

plantes. Par exemple, il faut distinguer les plantes allogames des plantes autogames. Car si les premières ont

une reproduction qui les obligent à avoir une reproduction croisée et donc présentent un risque élevé de

recombinaison entre variétés ou espèces sauvages et OGM, les seconds quant à elles ne se reproduisent

principalement qu'avec elles-mêmes et ont donc en général une capacité de croisement très faible et qui

dépend principalement de la proximité des variétés ou espèces apparentées. Ensuite même s'il y a croisement

avec des espèces ou variétés non OGM, encore faut-il que le gène introduit confère un avantage évolutif !

Car si le transgène donne un désavantage évolutif voire aucun avantage, alors il y a de très forte chance pour

que ce transgène ne soient pas conservés au sein des populations sauvages ou cultivées non-OGM.

Il se trouve que la plupart des plantes transgéniques dites de premières générations comportent des

gènes qui confèrent un avantage sélectif. Tout d'abord on retrouve des OGM qui gardent les gènes de

résistances aux antibiotiques qui ont permis l'élaboration des OGM. Le risque serait que cette résistance fût

conférée à des bactéries pathogènes qui deviendraient alors insensibles à nos antibiotiques. Or cela est non

seulement très peu probable, mais en outre les résistances aux antibiotiques sont déjà très présentes au sein

de la flore bactérienne. Par conséquent, on a infiniment plus de chances qu'une bactérie pathogène acquière

une résistance d'une autre bactérie que des plantes transgéniques quand bien même l'emploi de ces plantes

serait très répandu. De plus, nous sommes à présent en mesure de nous passer des gènes de résistance aux

antibiotiques, ce qui clôt le débat. Ensuite, un des besoins essentiels en agriculture dite conventionnelle est

de supprimer les plantes envahissantes. Des plantes transgéniques résistantes à des herbicides qui tuent ces

plantes indésirables furent développées avec succès. La dispersion de ces plantes transgéniques doit donc

être surveillée, limitée tout en évaluant les risques du moins si ces plantes présentent une forte propension à

se disséminer. C'est le cas du Colza par exemple. En effet si l'on développe deux variétés différentes aux

intérêts agricoles différents mais toutes deux résistantes aux mêmes herbicides. Si ces deux cultures sont

proches il est fort probable que les variétés transgéniques de l'une vienne envahir l'autre faisant baisser les

rendements. De même pour les variétés résistantes aux insectes voire insecticides, ces gènes confèrent un

grand avantages sélectifs. Il faut donc aussi veiller à ne pas laisser ces variétés se répandre dans la nature.

Mais ce risque doit être également pris en compte pour les variétés non OGM résistantes aux insectes, ce qui

n'est pas fait…

II Méthodes mises en place afin de lutter contre la dissémination des plantes transgéniques

Comme nous l'avons vu, certaines plantes transgéniques peuvent présenter des risques de

dissémination et ainsi « contaminer » des plantes ou des champs voisins non génétiquement modifiés. Pour

éviter cela, différentes mesures peuvent être mises en place. Celles-ci peuvent reposer tant sur la structure

des populations végétales ou du terrain cultivé que sur la biologie intrinsèque des plantes génétiquement

modifiées.

1 Jouer sur la structure physique de la surface cultivée :

Un premier moyen de prévenir la « pollution génique » en jouant sur la structure des zones cultivées

consiste en la mise en place d’une zone tampon. Cela consiste à délimiter une zone encadrant la parcelle

OGM afin d’empêcher les fécondations croisées avec des plantes non-OGM. Cela peut consister en la simple

culture, autour du champ OGM, de plantes incapables de fécondations croisées avec celles-ci. La probabilité

de réalisation de fécondation croisée décroissant de manière exponentielle avec la distance de la plante

source de pollen, la formation d’une zone d’exclusion de plantes reproductivement-compatibles permet alors

de réduire rapidement, et drastiquement ces probabilités. Néanmoins, la question de la taille de la zone

d’exclusion reste posée. La capacité de dispersion d’un pollen dépend, évidemment, de la structure de celui-

ci, et donc de l’espèce végétale dont il est issu mais peut néanmoins atteindre des distances éloignées compte

tenu du vent ou du transport par des animaux. A titre d’exemple néanmoins, nous pouvons citer la législation

Canadienne imposant des zones d’exclusion de 400 à 800m autour d’un champ de colza transgénique.

Dès lors, une méthode plus efficace peut consister en la formation d’une zone tampon composée de

plantes hautes et denses (de type arbustes) afin de former une barrière végétale. Celle-ci s’opposera en

premier lieu au vent, réduisant ainsi les capacités de transport des pollens mais également aux pollens eux-

mêmes. Cette méthode n’est cependant pas sans poser de problèmes, la proximité des arbres pouvant causer

des problèmes d’ombrages sur les champs les entourant. Egalement, il peut y avoir compétition biologique

pour les ressources du sol entre les arbres qui ont une forte demande en nutriments et les plantes cultivées.

Aussi, la méthode la plus efficace serait d’isoler les inflorescences mâles (productrices de pollen) de la plante

génétiquement modifiée en posant des sacs plastiques ou en sectionnant ceux-ci. On peut également songer à

poser des filets captant le pollen mais ces deux méthodes peuvent se révéler impossible à mettre en place à

grande échelle et excluent donc les larges cultures de plantes génétiquement modifiées.

2 Jouer sur la biologie des plantes génétiquement modifiées :

D’autres méthodes tiennent compte de la reproduction des plantes cultivées afin d’éviter toute

possibilité de fécondation croisée. A ce titre, la solution la plus évidente serait d’empêcher la production de

pollen par la plante transgénique, c’est-à-dire, de former des plantes transgéniques mâles-stériles. En

particulier, il est possible, pour ce faire, d’employer les méthodes de castration couramment utilisées en

agriculture (celles-ci étant employées afin de former des populations hybrides bénéficiant donc de l’effet

hétérosis) telles que la castration mécanique (maïs) ou chimique (blé) ou bien d’intégrer directement des

systèmes de stérilité-mâle au génome de la plante transgénique.

Une seconde possibilité est de déphaser les cycles de reproduction des plantes transgéniques et des

plantes non transgéniques par modification des dates de semis. Dès lors, la plante transgénique produira du

pollen à une période où la plante non-transgénique n’est pas encore ou plus apte à être pollinisée, empêchant

ainsi la contamination.

Une autre stratégie, est l’emploi du gène « terminator ». Cette technique consiste à exprimer

uniquement dans les grains matures un gène codant une toxine issue de Saponaria officinalis nommée RIP

(acronyme anglais pour Protéine d’Inhibition des Ribosomes, organites essentiels pour la synthèse des

protéines et donc pour la vie d’une cellule). Ainsi, la plante peut croître normalement mais les graines qu’elle

forme (par fécondation croisée ou non) ne survivent pas, écartant de ce fait tout risque de contamination.

Cette stratégie est cependant intensément soumise à polémique, ses détracteurs critiquant la main mise

qu’exerceraient les sociétés semencières sur les agriculteurs qui perdraient ainsi la possibilité de replanter les

graines récoltées d'une année sur l'autre.

Conclusion

La dissémination des plantes transgéniques et de leur pollen dans la nature ou vers des champs non-

OGM font partie des craintes les plus fréquemment exprimées au sujet des organismes transgéniques, au

point que l’on entend parfois parler de « pollution génique ». Ce risque est plus ou moins prononcé en

fonction de la capacité que possède une plante de se disséminer mais aussi de l'avantage évolutif que

confèreraient le ou les transgènes. Pour les plantes transgéniques qui se disséminent le plus, si les évidences

du principe de précaution imposent une veille toute particulière, il apparaît assez clairement que leur

potentiel de dissémination que ce soit des plantes elles-mêmes ou de leur transgène, peut être drastiquement

limité, à défaut d’être totalement éliminés. Sur nombre d’espèces végétales, des méthodes simples, peu

contraignantes et assez largement utilisées en agriculture conventionnelle peuvent être déployées afin de

stériliser les plantes transgéniques ou éviter le développement de leur grain de pollen. De même ces stérilités

peuvent être apporté par transgenèse et servir non seulement pour limiter la dissémination des plantes

transgéniques mais aider également au développement d'hybrides F1. Enfin il existe des stratégies peut-être

moins drastiques mais néanmoins efficaces telles que la formation de zones tampon ou le déphasage des

cultures. Toutes ces techniques peuvent bien sûr être couplées afin de rendre réellement négligeables les

probabilités de dissémination des plantes transgéniques et de leurs transgènes.

Bibliographie pour aller plus loin…

ñ The ecological risks of trangenic plants de M. Giovannetti, journal rivista di biologia Riv.

Biol., Print ISSN: 0035-6050 Volume: 96

ñ Ces OGM qui changent le monde se G.-E. Séralini aux éditions Flammarion

ñ Transgenic plants in agriculture, Ten years experience of the French Biomolecular

Engineering Commisson sous la direction d'A. Kahn aux éditions John Libbey Eurotest

ñ La transgenèse végétale de C. Franche et E. Duhoux

ñ OGM Le vrai et le faux de L.-M. Houdebineaux édition Le Pommier

1

/

4

100%