Les Papilionacées, entre ombre et lumière

N° 60 HIVER 2007 -BIODYNAMIS 3

BOTANIQUE GOETHÉENNE

On emploie plus souvent le terme de

légumineuses dans l'alimentation

ou l'agriculture pour parler de ces

plantes. Les légumineuses sont une

famille botanique qui réunit environ

18 000 espèces réparties en trois sous-

familles sur tout le globe terrestre :

- les Papilionacées (aujourd'hui renom-

mées Fabacées d'après le nom de genre

Faba, la fève) qui est la seule famille

représentée en région tempérée

- les Césalpinacées et les Mimosacées,

deux familles dont la plupart des représen-

tants poussent dans les régions chaudes du

globe. On citera par exemple le mimosa

avec ses fleurs en pompons comme

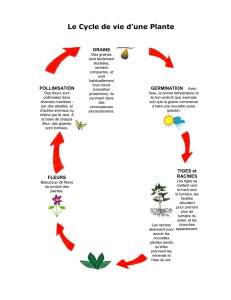

Les Papilionacées, entre

ombre et lumière

Avant de s’attacher au petit pois, jetons un regard sur sa famille bota-

nique, les Papilionacées, ce qui nous permettra de mieux cerner les

particularités de cette légumineuse.

La vesce (Vicia cracca) en pleine floraison : les fleurs ressemblent à des insectes butinant

exemple de Mimosacée et l'arbre de Judée

comme exemple de Césalpinacée.

Nous allons nous limiter à la famille des

Papilionacées déjà importante avec ses

12 000 espèces. En décrivant quelques-

uns de ses représentants les plus courants,

nous pourrons observer un certain nombre

de caractéristiques de la famille.

Dans les prés et les landes

Dans le jardin ou le pré, nous rencontre-

rons très facilement les trèfles aux feuilles

trifoliées (d'où vient le nom de Trifolium)

typiques et aux fleurs en pompons blancs,

roses, ou pourpres chez le trèfle incarnat.

Ces plantes ont souvent un feuillage vert

bleuté et elles restent bien vertes en été,

même par temps sec. Quand les fleurs

fanent, le reste de la plante, au lieu de

dessécher, reste toujours vert comme si la

plante ne voulait jamais dépérir… Les

fleurs du trèfle blanc sont très appréciées

des abeilles, en particulier au cœur de

l'été quand il n'y a guère d'autres fleurs à

nectar. D'autres Papilionacées des prés

comme le lotier corniculé, la minette, le

trèfle fer à cheval (Hippocrepis) aux

fleurs jaunes sont des aliments très appré-

ciés des chenilles de certains de nos

papillons diurnes. Pensez-y si voulez pré-

server les papillons. On découvre ainsi un

lien intime entre les papillons et la famille

des Papilionacées qui tire son nom de la

ressemblance de ses fleurs à ces insectes.

Dans la prairie artificielle, on découvrira

aussi la luzerne ou le sainfoin, papiliona-

cée fourragère un peu délaissée du Sud

de la France.

À la lisière du pré, nous trouverons les

vesces et les gesses, grandes

Papilionacées qui s'accrochent aux

arbustes par les vrilles des extrémités de

leurs feuilles. Il est facile de distinguer

les gesses des vesces en observant les

feuilles : la vesce a des feuilles compo-

sées avec de nombreuses folioles et la

gesse des feuilles avec un nombre réduit

de folioles. Les vrilles sont des folioles

de l'extrémité des feuilles transformées,

étrange capacité de la feuille, organe d'or-

dinaire tout en surface seulement récep-

tif, à rester tige pour devenir sensible et

s'enrouler en vrille "tactile". Ces plantes

qui, en général, n'ont pas de tiges assez

rigides pour tenir debout "toutes seules",

s'étendent à l'horizontale assez loin sur

les autres plantes.

Les légumineuses sont rares à l'ombre et

dans les milieux humides, elles cherchent

plutôt la lumière et le sec. Dans les sous-

bois, on ne rencontrera guère que la gesse

de printemps qui se hâte de fleurir avant

que les arbres portent leurs feuilles.

Par contre, certaines Papilionacées

comme les genêts et les ajoncs aux odeurs

entêtantes sont les parures des landes

sèches et des friches qu'elles embellissent

de leur jaune lumineux. On découvrira

les différentes espèces de genêts la plu-

part du temps sur des terres acides, très

siliceuses, à l'exception du genêt

d'Espagne qui orne tous les talus d'auto-

route calcaires dans le sud de la France. Il

semble que les genêts, bien que poussant

sur des terres très pauvres en calcaire,

soient capables de concentrer du calcaire

dans leurs tissus.

La diversité de Papilionacées s'accroît lar-

gement quand on va vers le sud de la

France dans les régions méditerranéennes

sèches et très lumineuses : on ne compte

plus les innombrables luzernes et trèfles,

parfois miniatures, des garrigues et bords

de mer. De même, les milieux alpins

ouverts concentrent un grand nombre

d'espèces assez rares : astragales,

Oxytropis, etc. Le sainfoin est d'ailleurs

aussi une plante de montagne à l'origine…

4BIODYNAMIS -N° 60 HIVER 2007

N° 60 HIVER 2007 -BIODYNAMIS 5

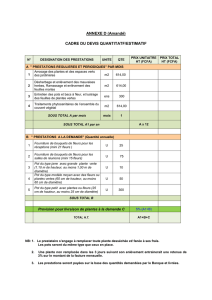

Les deux systèmes racines sont très différents : à l’image

des familles de ces deux plantes : un pivot profonf et peu

ramifié chez le sainfoin, et une racine fasciculée très fii-

nement ramifiée chez le seigle.

A gauche, sainfoin au bout d’un an ; semé en mai.

À droite, seigle au bout de 8 mois semis fin septembre

En bas à gauche, luzerne semée entre deux plaques de

verre afin de bien voir le système racinaire

Pour terminer ce petit tour d'horizon, évo-

quons un "immigré", le robinier faux-acacia

(les vrais acacias appartiennent à la famille

des Mimosacées) arbre américain assez

envahissant introduit de l'est des États-Unis

par Jean Robin en France au XVII° siècle.

Les légumineuses cultivées

En ce qui concerne les plantes cultivées,

les recherches archéologiques montrent

que les premières plantes cultivées et

donc modifiées par l'homme au Proche-

Orient sont des graminées (les ancêtres

du blé : engrain, emmer, etc.) et des

Papilionacées : en particulier les lentilles.

Les fèves et les lentilles seront ensuite

très consommées durant la civilisation

grecque et romaine. Il est intéressant de

remarquer que l'on retrouve ce "couple"

fondamental céréales-légumineuses

comme alimentation de base et premières

plantes cultivées sur les différents conti-

nents. Le Proche-Orient a le blé et les

lentilles, l'Afrique le millet et ses haricots

dolichos, l'Asie orientale, le riz et le soja

et l'Amérique, le maïs et les haricots. En

Amérique ces plantes étaient cultivées

ensemble (souvent avec une courge au

pied), le maïs servant de tuteur au haricot

et le haricot fournissant de l'azote au maïs

très exigeant. Ce n'est certainement pas

un hasard d'autant que la composition de

ces deux familles de plantes est très com-

plémentaire : céréales riches en glucides

et légumineuses riches en protéines.

De même, ce milieu créé par l'homme

qu'est la prairie "naturelle" (en fait elle ne

peut exister que si l'homme alterne pâtu-

rage par les animaux et fauche) a pour

base un bon équilibre entre graminées et

légumineuses auxquelles s'ajoutent

d'autres plantes "aromatiques" et médici-

nales. C'est parmi ces deux familles que

l'on trouve l'alimentation de base de nos

animaux d'élevage. Est-ce un hasard ou

s'exprime-t-il dans ce couple une polarité

essentielle ? Nous allons esquisser une

comparaison de ces deux familles.

Comparons légumineuses et graminées

Du point de vue des racines, les

Papilionacées ont des racines plutôt pivo-

tantes assez épaisses, portant des nodosi-

tés, nodules formés par la plante en

réponse à la pénétration de bactéries du

sol (Rhizobium) capables de fixer l'azote

de l'air du sol. Les graminées, quant à

elles, ont plutôt tendance à avoir des

racines fasciculées fines et très nom-

breuses qui pénètrent intiment le sol sans

pivot (voir les images page 5). Et surtout

elles ne sont absolument pas capables de

se lier à des processus du sol au point de

les intégrer comme les nodosités. C'est

pourquoi l'agriculture bio utilise souvent

6BIODYNAMIS -N° 60 HIVER 2007

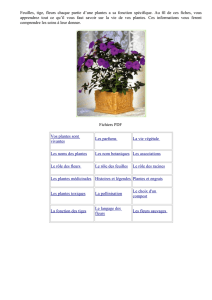

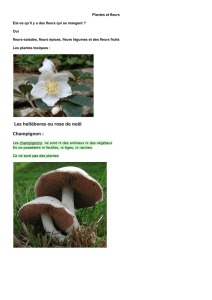

Le sainfoin de montagne (Onobrychis mon-

tana) : des fleurs qui rappellent la forme d’un

animal, papillon ou insecte

le mélange graminées - légumineuses

pour que ces dernières approvisionnent

les graminées en azote.

Les tiges et le port général des légumi-

neuses sont plutôt horizontaux, étendus

dans la largeur, voire retombant au sol si

les vrilles ne trouvent pas à s'accrocher

alors que les graminées donnent l'impres-

sion de se lever sur la pointe des pieds sur

leurs tiges minces et élancées. Les feuilles

renforcent cet aspect : d'un côté des

feuilles composées, rondes, larges, vert

bleuté et de l'autre des feuilles linéaires se

terminant en pointe coupante (par les

dents de silice des bords) devenant parfois

de fines aiguilles comme chez le nard

raide, graminée de montagne. On pourrait

dire que la légumineuse renferme ses

feuilles sur elle-même, ne s'insère pas

dans l'espace alors que la graminée affine

ses feuilles au point de presque les faire

disparaître dans l'espace… Le vert est

plutôt clair, lumineux et les feuilles jau-

nissent en prenant des couleurs orange,

jaune ou doré alors que les feuilles des

légumineuses noircissent en fanant.

Du point de vue des fleurs, on a du côté

des légumineuses des fleurs aux couleurs

chatoyantes, lumineuses allant du jaune

vif au violet le plus foncé créant un espace

intérieur dans leur carène presque fermé.

Ces fleurs zygomorphes (c’est-à-dire avec

une symétrie bilatérale formant une sorte

de copie d'insecte) et ouvertes dans l'es-

pace horizontal restent longtemps ouvertes

et ne fanent que lentement. Elles sont plus

liées aux insectes qu'aux rythmes du soleil

comme d'autres fleurs qui s'ouvrent et se

ferment au cours de la journée.

Chez les graminées, on trouve des fleurs

réduites aux organes de reproduction dont

la floraison très éphémère se passe à grande

échelle. Tout le champ de blé fleurit

comme s'il s'agissait d'un processus de la

terre en lien avec les éléments, air et

lumière, sans aucun lien avec les insectes.

On constatera aussi chez les légumi-

neuses une tendance à mêler feuilles et

fleurs sur les tiges. D'ailleurs les fleurs

apparaissent à l'aisselle des feuilles et

non au sommet de la tige - alors que chez

les graminées la fleur s'élève bien au-des-

sus de la sphère végétative (sauf chez les

variétés de céréale modernes artificielle-

ment raccourcies), ce qui éloigne la plante

de son "type".

Les fruits sont tout aussi différents : d'un côté

des fruits verts ayant des difficultés à maturer

dans lesquels on reconnaît souvent la forme de

la feuille (comme la gousse de petit pois). Il faut

toujours cuire ces graines en forme de rein,

forme animale refermée sur elle-même, pour

finir la maturation sinon le goût reste vert. Il est à

noter que le terme de légume était jadis réservé

aux fruits des seules légumineuses dont il dési-

gnait le fruit, la gousse.

De l'autre côté, on trouve des fruits secs

simples, des caryopses appelés plus cou-

ramment grains chez les céréales. Ces

fruits secs sont réduits au minimum, très

denses pour concentrer le maximum de

substance alimentaire mûrie par la

lumière et la chaleur du soleil

Une proximité avec l’animal

La légumineuse réunit une ensemble de

caractéristiques particulières : formation

de nodosités intériorisant des processus

du sol, tendance à la formation de vrille

montrant une tendance à prendre un carac-

tère animal tactile, une tendance des

plantes à être plutôt tournées vers la terre

et ses processus, basses, étalées, une

interpénétration des processus foliaire et

floral. Elle ne parvient pas à véritable-

ment élever sa tige pour former fleurs et

fruits au-dessus de la sphère végétative

dans un espace purement "cosmique".

N° 60 HIVER 2007 -BIODYNAMIS 7

6

6

1

/

6

100%