Lire l`article complet

140

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (VII), n° 3, mai/juin 2003

Une démarche d’éducation thérapeutique

pour un meilleur contrôle de l’hypercholestérolémie

et du risque cardiovasculaire global

I. Durack-Bown*, P. Giral*, J.F. d’Ivernois**, R. Chadarevian***, A. Benkritly***, É. Bruckert*

L

a connaissance par la population des maladies

cardiovasculaires et des facteurs de risque associés

s’est améliorée dans les années 1980, aux États-Unis

comme en Europe (1-3). Depuis, de nombreuses études

ont montré que le contrôle intensif des facteurs de risque

diminue l’incidence des événements cardiovasculaires

(4, 5). Malgré toutes les preuves scientifiques en faveur,

notamment, du contrôle de l’hypercholestérolémie, et en

dépit des informations diffusées par les médias, l’intérêt

du public, depuis les années 1990, est peu marqué dans

le domaine de la prévention cardiovasculaire (2, 6). Les

conséquences s’observent déjà, y compris chez les patients

en prévention secondaire. En effet, en Europe, les résultats

des enquêtes EUROASPIRE I et II (7) montrent qu’en

cinq ans, la prévalence du tabagisme ou de l’hypertension

reste inchangée, alors que celle de l’obésité augmente.

Par ailleurs, plus d’un patient traité sur deux reste non

contrôlé pour son hypercholestérolémie (taux 5 mmol/l)

(7). Ces données sont similaires en France, où plus de la

moitié des patients hyperlipémiques traités, en prévention

secondaire, n’atteint pas les objectifs fixés par recom-

mandations internationales (7).

L’insuffisance de prescription optimale des médicaments

associée aux difficultés des patients à suivre un traite-

ment hygiéno-diététique et médicamenteux sur le long

terme contribue probablement à expliquer ces résultats.

Les difficultés d’adhésion aux traitements sont, en effet,

souvent mises en évidence dans les études cliniques (8, 9).

La connaissance des risques cardiovasculaires semble

donc insuffisante pour modifier les comportements de

santé (10, 11). De plus, la prise en compte des percep-

tions et des attitudes des patients à risque cardiovas-

culaire est indispensable pour développer des stratégies

préventives efficaces (12).

Le projet PÉGASE (Programme éducatif pour la gestion

améliorée des sujets à risque cardiovasculaire élevé) a été

conçu, au-delà de la simple information, pour aider le

patient à haut risque cardiovasculaire à mieux gérer au

quotidien les difficultés de son traitement. Ce programme

s’inscrit dans une démarche d’éducation thérapeutique,

selon les critères de qualité de l’OMS (tableau) (13).

Après analyse préalable, il intègre la prise en compte des

difficultés rencontrées par le corps médical et celles des

patients, dans un programme éducatif mis en place en

France dans six centres hospitaliers publics et privés.

Nécessité d’une analyse préalable

des besoins éducatifs

Les professionnels de santé s’interrogent de plus en

plus sur la valeur des messages éducatifs délivrés et leur

impact sur les patients à risque cardiovasculaire (14). Face

à cette question, une analyse préalable de la situation

s’imposait pour :

– identifier les perceptions et les attitudes des patients

quant au risque cardiovasculaire et aux facteurs de risque

associés, afin de mesurer les difficultés d’apprentissage

dans ce domaine ;

* Unité de prévention des maladies cardiovasculaires, hôpital de la Pitié-

Salpêtrière, Paris.

** Laboratoire d’éducation santé (UPRES EA 3412), UFR SMBH, Bobigny,

université de Paris XIII.

*** Laboratoires AstraZeneca, Rueil-Malmaison.

Stratégie thérapeutique

Stratégie thérapeutique

Les critères de qualité de l’éducation thérapeutique

1. centrée sur le patient ;

2. prise en compte des stades d’adaptation

du patient à la maladie ;

3. axée sur les besoins objectifs et subjectifs

des patients ;

4. intégrée au traitement et aux soins ;

5. concerne le patient dans sa vie quotidienne ;

6. implique l’entourage ;

7. adaptée en permanence à l’évolution

de la maladie ;

8. organisée, structurée ;

9. proposée systématiquement à tous les patients ;

10. utilise des méthodes et des moyens variés

d’apprentissage ;

11. multiprofessionnelle et multidisciplinaire ;

12. nécessite un travail en réseau ;

13. réalisée par des professionnels formés ;

14. évaluée.

Tableau. Recommandations de l’OMS groupe Europe.

141

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (VII), n° 3, mai/juin 2003

Stratégie thérapeutique

Stratégie thérapeutique

– dégager les besoins éducatifs des patients et les hiérar-

chiser ;

– évaluer les difficultés rencontrées par les médecins pour

faire passer leur message éducatif.

Une première étude qualitative a été menée entre juin

et juillet 2000 auprès de 27 patients hypercholestérolé-

miques à haut risque cardiovasculaire (soit en prévention

primaire lorsqu’il existait une association avec un autre fac-

teur de risque comme le tabac, l’hypertension, le diabète,

ou l’obésité, soit en prévention secondaire) et auprès de

21 médecins libéraux. À partir de l’analyse du contenu

de chacune de ces interviews individuelles, un question-

naire quantitatif a été élaboré et adressé, entre octobre

et décembre 2000, à une population de 293 médecins

(200 généralistes, 48 endocrinologues et 45 cardiologues)

et de 969 patients.

Une trentaine de questions posées aux médecins portaient

sur leurs habitudes et leur rôle concernant la prise en

charge éducative de l’hypercholestérolémie d’une part,

sur l’importance à attribuer, selon eux, aux informations

données aux patients et sur leurs difficultés à faire passer

des messages éducatifs, d’autre part. Les auto-question-

naires des patients comportaient 52 questions fermées et

concernaient leur représentation et leur appréhension de

l’hypercholestérolémie et de son traitement, ainsi que leurs

besoins et attentes en termes d’information et de suivi.

Les résultats de ces enquêtes qualitatives et quantitatives,

présentés dans les paragraphes suivants, ont permis

d’élaborer les bases d’un programme éducatif adapté

aux patients à risque cardiovasculaire.

Perceptions et attitudes comparées

des patients et des médecins

Trois thématiques principales, issues des enquêtes préa-

lables, illustrent bien les différences de perception de

l’hypercholestérolémie entre les patients et les médecins.

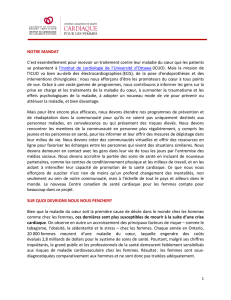

Facteurs de risque et risque cardiovasculaire,

une notion floue

Environ 30 % des patients parlent du cholestérol en termes

de maladie : il s’agit “d’une maladie muette, bénigne”.

En revanche, les médecins ne sont pas d’accord avec

ce concept de maladie (figure) qu’ils n’utilisent que pour

9% d’entre eux. Ils préfèrent parler de facteur de risque

cardiovasculaire (88 %) plutôt que de maladie dont la

connotation est, pour eux, “péjorative”. Seuls les endo-

crinologues se distinguent de leurs confrères en parlant

plus volontiers à leurs patients de maladie à propos de

l’hypercholestérolémie. Cependant, la notion de facteur

de risque cardiovasculaire est encore plus évasive que

celle du cholestérol et plus loin de l’idée de maladie.

Parmi une liste de 9 maladies, les patients reconnaissent,

pour 85 % d’entre eux, l’infarctus comme conséquence

d’un excès de cholestérol. Moins fréquente est la connais-

sance de la relation entre hypercholestérolémie et accident

vasculaire cérébral (65%) ou artérite des membres infé-

rieurs (46 %). Les patients ne font pas le lien entre les

mauvaises habitudes alimentaires et les risques cardio-

vasculaires qu’ils encourent. Ils se soucient peu de leurs

mauvaises habitudes alimentaires. Ces dernières, du ressort

du comportement individuel, produisent beaucoup moins

d’inquiétude (7%) que les craintes liées à la vie en société:

la consommation d’aliments pollués ou transformés obtient

un score de 30 %, le risque nucléaire de 28 %.

Traitements : des difficultés au long cours

Une large majorité des patients perçoit pourtant l’alimen-

tation positivement : elle favoriserait la longévité (92 %),

diminuerait la consommation de médicaments (77 %).

Cependant, une personne sur six en prévention primaire et

une personne sur cinq en prévention secondaire affirment

n’avoir reçu aucun conseil alimentaire spécifique de la part

de son médecin par rapport à son excès de cholestérol.

Parmi les patients qui ont reçu des conseils diététiques,

la majorité estime que l’alimentation proposée est mono-

tone (52 %), mal adaptée à leur goût et difficile à suivre

(42 %).

Par ailleurs, à peine la moitié des médecins généralistes

(42 %) et des cardiologues (47 %) parlent des adaptations

possibles de l’alimentation en fonction des circonstances

alors que, pour 93 % des patients, il est utile d’apprendre

à adapter l’alimentation en toutes circonstances. Les

endocrinologues se distinguent cependant en évoquant

ces adaptations dans 83 % des cas.

Malgré l’apparente facilité de la prise d’un médicament,

peu contraignant par rapport au suivi du régime, certains

patients sont réticents à sa prise. Cinquante-neuf pour cent

se sentent gênés par le fait d’avoir trop de cholestérol et

de le traiter. Leur gêne se manifeste pour 59 % d’entre eux

par la prise régulière du médicament. Vient ensuite la

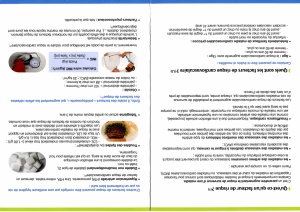

Figure. Comment les médecins parlent-ils du cholestérol? Quelle

perception les patients ont-ils du cholestérol?

Médecins

risque

1% 9%

88 % 62 %

30 %

5%

maladie anomalie sanguine

Patients

142

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (VII), n° 3, mai/juin 2003

Stratégie thérapeutique

Stratégie thérapeutique

gêne occasionnée par les repas pris à l’extérieur (45 %)

et lors des fêtes de famille (42 %). Quarante-huit pour

cent des patients contre 19 % des médecins pensent que

les effets secondaires sont très utiles à connaître, alors

que la durée du traitement passe au second plan, après

la connaissance des conséquences des risques cardiovas-

culaires et des facteurs de risque. Pour plus de la moitié

des médecins, la durée du traitement hypolipémiant

(58 %) – pierre angulaire de la prévention des maladies

cardiovasculaires – et les effets secondaires (54 %) sont

des notions difficiles à transmettre.

Langage médical complexe, source de confusion

Les patients trouvent claires à 97 % les explications données

par leur médecin sur le cholestérol et son traitement. Mais

pour 53 % d’entre eux, ces explications ne débouchent que

sur des conseils généraux. Parmi les messages “faciles”

ou “très faciles” à faire passer, l’ensemble des médecins

citent le lien entre excès de cholestérol et maladie cardio-

vasculaire (88 % généralistes, 87 % endocrinologues,

94 % cardiologues), ainsi que la différence entre bon et

mauvais cholestérol (64% généralistes, 84 % endocrino-

logues, 65 % cardiologues). Pourtant, les réponses à cette

dernière question montrent que, à l’évidence, les patients,

en prévention secondaire comme en prévention primaire,

ne connaissent pas vraiment la différence entre la signi-

fication du “bon” et du “mauvais” cholestérol.

Les besoins et les attentes des patients

Lors d’une consultation pour hypercholestérolémie, 68 %

des patients se plaignent du centrage de la consultation

sur l’analyse des résultats biologiques. Dans un cas sur

six, le patient n’ose pas poser de questions à son médecin

à propos de son excès de cholestérol, de l’alimentation ou

du médicament. Parmi ces patients, 45% donnent comme

motif à cette attitude leur crainte de ne pas comprendre

les explications et 38 % le désir de ne pas déranger le

médecin. Dans près de la moitié des cas en prévention

secondaire et dans un tiers des cas en prévention pri-

maire, les patients cherchent des informations en dehors

de la consultation médicale et avant tout auprès de la

presse écrite.

Les médecins disposent pourtant de documents pédago-

giques écrits ou audiovisuels mais les utilisent peu, en

général, lors de leur consultation (84 % des médecins ne

remettent aucun document d’information à leur patient

suite à la consultation).

Cependant, une majorité d’entre eux pense qu’il serait

utile de développer des outils pédagogiques pertinents

autour de certains thèmes, comme la notion du risque

cardiovasculaire (88 %), les facteurs de risque associés

(94 %) et la diététique (96 %).

Comme chez les médecins, c’est le côté pragmatique qui

est plébiscité : ils sont 80 % à vouloir un guide sur la lec-

ture des étiquettes alimentaires (97 % pour les médecins)

et 73 % à souhaiter un guide sur les chiffres du cholestérol

et les conséquences de l’hypercholestérolémie (85 % pour

les médecins).

La prise en compte des difficultés

des médecins

Un tiers des médecins souhaitent, au-delà de la mise à

disposition d’outils pédagogiques, recevoir une formation

aux techniques pédagogiques (généralistes 34 %, endo-

crinologues 29 %, cardiologues 24%) et 87 % d’entre eux

une formation aux techniques de motivation du patient.

En effet, bien que jugeant leur rôle comme central dans

la prévention cardiovasculaire, les médecins se sentent

moins compétents pour favoriser l’adhésion des patients

à leur traitement au long cours (15). En toute lucidité, les

médecins constatent que l’observance de leurs patients

pour les traitements hypolipémiants n’est pas satisfaisante.

La mauvaise observance, estimée dans notre enquête à

environ 29 % de leurs patients, rejoint celle constatée par

les patients eux-mêmes et celle observée dans la littéra-

ture (8).

PÉGASE :

un programme d’éducation thérapeutique

L’ensemble des résultats des études qualitatives et quanti-

tatives préalables a permis de concevoir le programme

éducatif PÉGASE.

Ce programme a pour objectif de permettre aux patients

de mieux comprendre la maladie cardiovasculaire, son

évolution dans le temps et de préciser la notion de facteurs

de risque. Au-delà d’une formation spécifique à la pré-

vention des maladies cardiovasculaires, ce programme

pragmatique et adapté au style de vie de chacun permet

au patient d’initier son propre projet de santé et lui

apporte l’aide nécessaire pour qu’il puisse agir person-

nellement sur les facteurs qui le concernent.

Dispensé par des éducateurs formés dans six centres

hospitaliers en France, il comporte quatre séances édu-

catives collectives (de 5 à 8 patients), deux séances indi-

viduelles et un suivi assuré par le médecin de ville. Il est

axé sur le développement, par le patient, d’un projet de

changement dans le domaine de la santé. Un changement

de comportement est, en effet, un long processus dyna-

mique qui respecte toujours plusieurs étapes (15) :la

pré-intention (la personne n’envisage pas de changer de

143

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (VII), n° 3, mai/juin 2003

Stratégie thérapeutique

Stratégie thérapeutique

comportement), l’intention, la préparation, l’action, le

maintien et la résolution. Pour accompagner une personne

dans son désir de changement, il faut, d’une part, tenir

compte du stade où elle se trouve et, d’autre part, élaborer

des modes d’intervention éducative adaptés à chacune de

ces étapes.

La dynamique générale du programme PÉGASE com-

porte trois phases principales : une phase de préparation

(phase de prise de conscience de l’ensemble des facteurs

de risque autour d’outils pédagogiques variés, comme le

photolangage), une phase d’action (acquisition des compé-

tences, nutritionnelles par exemple, avec des résolutions

de problème, un travail de communication en lien avec

la mise en place de son projet personnel de changement),

et une phase de maintien (renforcement de toutes les

compétences acquises, évaluation régulière du projet par

le patient en collaboration avec son médecin de ville).

Une évaluation scientifique

Le programme PÉGASE s’inscrit dans le cadre d’une

démarche scientifique. Il s’agit d’une étude randomisée

en ouvert, pour une durée de un an, ayant débuté en

janvier 2002 et incluant deux groupes de 300 patients

chacun. Il a pour objectif de comparer deux types de

prise en charge : une prise en charge habituelle versus

une prise en charge “interventionnelle”. Les critères

d’évaluation du programme prennent en compte le score

de risque cardiovasculaire global (d’après l’étude de

Framingham), mais aussi des changements de compor-

tement sur le plan diététique, médicamenteux, l’activité

physique, la consommation de tabac à travers plusieurs

auto-questionnaires, etc.

En outre, pour le bras “interventionnel”, la mise en place

et la concrétisation d’un projet thérapeutique propre au

patient sont spécifiquement évaluées. Les résultats sont

évalués à 6 mois, puis, à nouveau, à 12 mois, afin d’établir

si les effets se maintiennent dans le temps.

Conclusion

Les difficultés des patients à suivre un traitement au long

cours sont manifestes, bien que souvent sous-évaluées par

les médecins. La prise en charge thérapeutique du risque

cardiovasculaire, et plus particulièrement de l’hyper-

cholestérolémie, en est une bonne illustration. Malgré

l’établissement de recommandations internationales, les

enquêtes épidémiologiques ont mis en évidence un faible

niveau d’atteinte des objectifs thérapeutiques chez bon

nombre de patients à haut risque cardiovasculaire.

L’analyse des difficultés rencontrées par les médecins et

les patients dans ce domaine de prévention est révélatrice.

En effet, au-delà d’une divergence de perception de

l’hypercholestérolémie et de la notion de risque cardio-

vasculaire entre médecins et patients, elle montre l’impor-

tance de la prise en compte à la fois des besoins d’appren-

tissage des patients et des difficultés des médecins à faire

passer leur message éducatif.

Fondé sur la concrétisation d’un projet thérapeutique

personnel, le programme PÉGASE vise à répondre au plus

près aux besoins et aux attentes des patients et, à terme,

à permettre une meilleure prévention cardiovasculaire.

Cependant, comme pour toute nouvelle démarche théra-

peutique, il est indispensable d’évaluer rigoureusement

l’efficacité des stratégies développées sur des critères de

changement de comportement de santé et, à terme, de

réduction de facteurs de risque cardiovasculaire.

Remerciements. Le projet PÉGASE a été parrainé par le

laboratoire AstraZeneca et conçu par Édusanté avec le

partenariat du CFES.

Références

1.

Glanz K. Patient and public education for cholesterol reduction : a review

of strategies and issues. Pat Educ Couns 1988 ; 12 : 235-57.

2.

Gans KM, Assmann SF, Sallar A, Lasater TM. Knowledge of cardiovascu-

lar disease prevention : an analysis from two New England communities. Prev

Med 1999 ; 29 : 229-37.

3.

Danielsson B, Aberg H. The public view on cardiovascular risk factors and

changes in lifestyle. Scand J Prim Health Care 1995 ; 13 : 74-80.

4.

Scandinavian simvastatin survival study group. Randomized trial of choles-

terol lowering in 4444 patients with coronary heart disease. Lancet 1994 ;

344 : 1383-9.

5.

Sherperd J, Cobbe SM, Ford I et al. Prevention of coronary heart disease with

pravastatin in men with hypercholesterolemia. N Eng J Med 1995 ; 333 : 1301-7.

6.

Danielsson B, Aberg H, Strender LE. Evaluation of changes in public inter-

est on lipids and others cardiovascular risk factors between 1990 and 1995.

Scand J Prim Health Care 2000 ; 18 : 183-7.

7.

Clinical reality of coronary prevention guidelines : a comparison of

EUROASPIRE I and II in nine countries. Lancet 2001; 357 : 995-1001.

8.

Fick MH et al. Helsinki heart study : primary-prevention trial with gemfibrozil

in middle-age men with dyslipidemia. Safety of treatment, changes in risk factors,

and incidence in coronary heart disease. N Engl J Med 1987 : 317 : 1237-45.

9.

House WC, Penleton L, Parker L. Patients’ versus physicians’ attributions

of reasons for diabetic patients’noncompliance with diet. Diabetes Care 1986 ;

9:434.

10.

Avis NE, McKinlay JB, Smith KW. Is cardiovascular risk factor knowledge

sufficient to influence behavior ? Am J Prev 1990 ; 6 : 137-44.

11.

Bruckert É, Thomas D, Emmerich J et al. Influence d’une campagne d’in-

formation sur les facteurs de risque cardiovasculaire, Épernon ville d’étude,

résultats à 5 ans. Press Med 1999 ; 28 : 517-22.

12.

Troein M, Rastam L, Selander S. Health beliefs and heart disease risk

among middle-aged Swedich men. Results from screening in an urban primary

care district. Scand J Prim Health 1997 ; 15 : 198-202.

13.

Therapeutic patient education, continuing education programmes for

healthcare providers in the field of prevention of chronic diseases. Report of a

WHO working group (critères OMS 1998).

14.

Wiles R, Kinmonth AL. Patients’understanding of heart attack : implications

for prevention of recurrence. Patient Educ Couns 2001 ; 44 : 217-29.

15.

Proschaska J, Di Clemente C. Stages and processes of self-change in smoking:

toward an intergrative model of change. J Consult Clin Psychol 1983; 5: 390-5.

1

/

4

100%