cellules souches petstem stomatite caudale chat - Stem-T

Essai thérapeutique du traitement d’une gingivo-

stomatite féline par cellules souches

mésenchymateuses PETSTEM©

Points sur la gingivo-stomatite féline

La gingivo-stomatite féline fait partie des pathologies inflammatoires chroniques d’étiologie

multifactorielle connaissant des échecs thérapeutiques. De nombreux facteurs non exhaustifs

comme la présence de plaques dentaires, la présence d’une insuffisance rénale, l’infection par un

calicivirus, le virus leucemogene félin ou le virus de l’immunodéficience féline contribuent à

maintenir une inflammation chronique qui finit par s’auto-entretenir conduisant parfois à

l’euthanasie devant l’inefficacité des soins pour assurer un confort de vie quotidien à l’animal.

Le cas clinique de Tigrou

Tigrou est un chat européen mâle castré né en juillet 2013. Le 24 aout 2015, il est présenté suite à

une gingivo-stomatite déjà traitée il y a 2 mois par injection d’antibiotique à effet retard (cefovecine)

et de corticoïde à effet retard (diacetate de triamcinolone) qui avait amélioré les signes cliniques

pendant 5 semaines. La baisse d’activité (jeux, sorties, interaction avec ses congénères, etc) et

d’appétit de Tigrou (« s’étouffe », « s’étrangle » lorsque qu’il ingère ses croquettes/ses

boulettes/soupe) sont les indices évocateurs de la dégradation de l’état de sa bouche qui poussent

les propriétaires à consulter leur vétérinaire.

Lors des consultations qui suivront sur une période de plus d’un an nous observerons une

inflammation chronique des structure buccales caudales (tonsilles/gencives/muqueuses orales

maxillaires et mandibulaires/oropharynx). Un traitement par voie orale étant impossible (la

déglutition étant trop douloureuse et chat très peu coopératif), le même traitement par injection

d’antibiotque (cefovecine) et corticoïde longue action (diacetate de triamcinolone ) est renouvelé

tous les 1 à 2 mois. En milieu de parcours (6 mois après le début des injections retard), une exérèse

totale des dents est effectuée mais ne le soulage que très provisoirement (10 jours). Par la suite et à

3 reprises, seuls des corticoïdes retard (sans antibiotique) ont été injectés. L’amélioration fut moins

nette peut être dûe à une accoutumance et baisse d’efficacité causée par la répétition d’injections de

corticoïde.

En raison du budget limité des propriétaires, aucun test d’évaluation sérologique de statut FelV/FIV

ou de PCR calicivirose n’a été effectué. De même, les traitements à base d’interféron ou de

cyclosporine ont été proposés et refusés par les propriétaires pour la même raison.

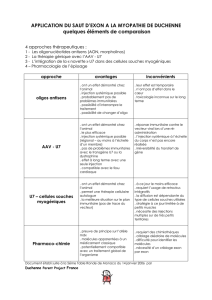

Mode d’action des cellules souches

Migration des cellules souches

Lors d’une injection intraveineuse, les cellules souches mésenchymateuses se retrouvent

principalement retenues dans les capillaires pulmonaires. La plupart d’entre elles y périront dans les

72h post-injection. Une très faible partie (approximativement 5%) migre vers les tissus lésés de la

cavité orale (homing lésionnel).

Effet paracrine

Le mode d’action principal des CSMs provient de leur capacité à transmettre des messages chimiques

à leur environnement par la sécrétion de cytokines, de facteurs de croissance et de micro-vésicules

transportant des protéines et micro-ARN exerçant des fonctions diverses : anti-inflammatoires, anti-

apoptiques, pro-angiogéniques, cytoprotectrices, anti-fibrosantes…

Effets anti-inflammatoire

Cet effet s’obtient lorsque les cellules souches mésenchymateuses sécrètent les cytokines IL-1

récepteur antagoniste, TGF-ß et IL-10. A noter qu’il est d’autant plus important lorsque le chat

présente des symptômes inflammatoires marqués. On traite ici les symptômes et il en découle un

confort pour l’animal pendant une quinzaine de jours.

Effet immuno-régulateur

La stomatite caudale est une maladie dysimmunitaire. Les cellules souches mésenchymateuses ont

des propriétés immunorégulatrices notoires : elles vont agir sur l’une des causes de la pathologie.

La sécrétion par les CSMs des cytokines TGFb, HGF et PGE2 mais aussi de l’ondoleamine 2,3-

dioxygénase favorise la régulation du système immunitaire.

De plus, les CSMs inhibent la prolifération des lymphocytes T et B ainsi que les cellules dentriques et

les lymphocytes NK. C’est d’ailleurs par la réduction de la population de lymphocyte T CD8+ que l’on

parvient à obtenir réduction des signes cliniques. Cet effet peut prendre du temps pour se mettre en

place (2 à 4 mois).

Protocole cellules souches

Le protocole est à destination des patients réfractaire après avulsion dentaire et non atteints de FeLV

et FIV. Il se compose de :

d’un test d’éligibilité

de 2 injections, en intraveineuse lente, à un mois d’écart de seringues de 10mL de 20M de

cellules souches mésenchymateuses fraiches issues de tissus adipeux.

1

Répétition conseillée tous les 4 mois dans les cas les plus difficiles

Il est important que les CSMs soient fraiches, c’est-à-dire non congelées (la plupart du temps elles

sont conservées en azote liquide et livrées directement congelées grâce à de la neige carbonique). La

viabilité des CSMs congelées chute d’au moins 50% lors de la décongélation à quoi s’ajoute un choc

thermique invalidant leur fonctionnalité et capacité thérapeutique. De plus, du DMSO est

généralement ajouté à la solution comme cryoconservateur. Le DMSO engendre un risque de non

tolérance.

Pour ce cas cliniques, les CSMs fraiches (non congelées et donc sans DMSO) ont été envoyées par

livreur dans une pochette thermique à 4-6°C.

1

Arzi, Therapeutic Efficacy of Fresh, Autologous Mesenchymal Stem Cells for Severe Refractory

Gingivostomatitis in Cats, 2015, Stem cell translational Med.

Test d’éligibilité

Le 3 novembre 2016, le test d’éligibilité du traitement par cellules souches mésenchymateuses pour

la stomatite caudale est réalisé sur Tigrou. Il consiste en l’envoi au laboratoire de thérapie cellulaire

1mL de sang en tube EDTA (violet). Le prélèvement est passé au cymomètre de flux pour mesurer la

population de lympocytes T NK CD8+Low parmi la population de CD8+. Une population de CD8+Low

inférieur à 15% de la population de CD8+ est un biomarqueur de l’éligibilité du patient. Le résultat est

communiqué sous 48h maximum après réception du prélèvement.

Injections 1 (J0)

Tigrou est éligible et la date cible d’injection est fixée au 23 novembre 2016 (J0). Cela réclame une

organisation synchronisée car les CSMs ont une durée de vie très courte (72h), l’injection doit être

idéalement réalisée dans les 48 heures suivant leur sortie du laboratoire. Après 48h, la viabilité

cellulaire chute drastiquement à 40%. Il est important d’injecter les CSMs au plus vite après leur

conditionnement au laboratoire pour maximiser les effets thérapeutiques. Suite à des contraintes

logistiques extérieures, La première injection a été réalisée dans les 40h après la sortie du

laboratoire.

Un cathéter est posé sur la veine céphalique de la patte antérieure droite et une sédation à base

d’une association de tilétamine et zolazépam est effectuée. L’injection de 10 millilitres de CSMs à

concentration de 5 millions par KG est réalisée par voie intraveineuse lente sur 10 minutes. Afin

d’objectiver les résultats, un scoring des signes cliniques et des photographies du fond de la gueule

sont réalisées (PHOTO 1).

Photo 1 - Cavité orale avant injection 1 (J0)

Apres 3 jours sans effet visible, Tigrou se remet à manger, joue et dégluti sans s’étouffer pendant 15

jours puis se dégrade petit à petit.

Injection 2 (J+30)

Le 27 décembre 2016 (J+30), la seconde injection est réalisée et le fond de la gueule est

photographié (Photo 2 et 3) pour comparaison. Macroscopiquement, et ce malgré un aspect

anormalement épaissi, l’inflammation est bien moindre sur les gencives et l’oropharinx. Cependant,

la diminution de l’activité et les comportements anormaux d’étouffement et de gêne à la déglutition

persistent.

Photo 2 Cavité orale avant injection 2 (J+30)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%