Cancer du poumon

« Cancer du poumon,

le tabac n’est pas le seul coupable !

La Fondation pour la Recherche Médicale a été créée en 1947 pour apporter une aide rapide et décisive aux chercheurs

dans tous les domaines de la recherche médicale. La Fondation a ainsi participé à toutes les grandes découvertes

médicales françaises. Grâce uniquement aux dons et legs privés, elle soutient chaque année 1 chercheur sur 3 et finance

environ 700 programmes de recherche. La Fondation Recherche Médicale remplit également une mission d’information

pour favoriser le dialogue entre les Français et les chercheurs. A ce titre, elle s’est vue attribuer par le gouvernement le

label « campagne d’intérêt général 2005 ».

Pour faire un don :

Bullletin à découper en dernière page de ce document.

À retourner à :

Fondation pour la Recherche Médicale

54, rue de Varenne - 75335 Paris cedex 07

Tél. : 01 44 39 75 75 - Fax : 01 44 39 75 99

ou sur sur www.frm.org (rubrique "aidez la recherche")

Cancer du poumon : le tabac n’est pas le seul coupable y www.frm.org 1

> SOMMAIRE

Pourquoi des Journées de la

Fondation Recherche Médicale ?

25 000 nouveaux cas chaque année :

et demain ?

Doit-on généraliser la détection précoce ?

Des tirs de plus en plus ciblés

pour attaquer les tumeurs

Témoignages

Les réponses à vos questions

À propos de la Fondation

p. 2

p. 3

p. 3

p. 5

p. 7

p. 8

p. 14

> Propos recueillis à l’occasion de la 4è édition des

Journées de la Fondation Recherche Médicale, sur le

thème « Sommes-nous malades de notre

environnement ? ». Le présent débat s’est déroulé le 14

septembre 2005, à l’Amphithéâtre du CRDP de

Grenoble.

> Débat animé par Laurent Romejko, journaliste de

France 2.

> Document disponible sur le site de la Fondation

Recherche Médicale www.frm.org

> Publication : novembre 2005

> Crédits photographiques : Fondation pour la

Recherche Médicale

»

Avec la participation de :

> Dr Denis Moro-Sibilot

Pneumologue spécialisé en oncologie thoracique et praticien hospitalier dans le département de médecine aiguë

spécialisée en pneumologie du CHU, et chercheur au sein de l'unité Inserm 578 « Bases moléculaires de

l'initiation et de la progression des cancers du poumon », au sein de l’Institut Albert Bonniot à Grenoble.

> Pr Christian Brambilla

Chef du département de médecine aiguë pneumologie et directeur de l'unité Inserm 578 « Bases moléculaires de

l'initiation et de la progression des cancers du poumon », au sein de l'Institut Albert Bonniot à Grenoble.

> Pr Marie-Christine Favrot

Responsable de l'équipe « Thérapie du cancer du poumon par vectorisation intra-tumorale de molécules pro-

apoptotiques » dans l'unité Inserm 578, au sein de l’Institut Albert Bonniot à Grenoble.

Journées de la Fondation Recherche Médicale 2005 y Cancer du poumon y www.frm.org 2

Pourquoi

des « Journées de la Fondation Recherche Médicale » ?

Plus que jamais, les liens entre environnement et santé sont aujourd’hui au

cœur des inquiétudes des Français. Pollution de l’air et de l’eau, risques

alimentaires, contamination microbiologique et chimique, rayonnements,

stress et bruit… sont autant de facteurs incriminés dans nombre de maladies

et auxquels nous sommes tous potentiellement exposés. En outre, les

maladies liées directement ou indirectement à notre environnement et à nos

modes de vie sont en constante augmentation : cancers, maladies

cardiovasculaires, allergies, obésité, stérilité… À titre d’exemple, on estime

que 7 à 20 % des cancers seraient imputables à des facteurs

environnementaux ! Pourtant, aujourd’hui encore, nombre de questions

restent en suspens…

Devant le besoin d’information que vous nous manifestez chaque jour, la Fondation Recherche

Médicale a décidé en septembre 2005 d’ouvrir ce débat avec vous, en présence des meilleurs

experts. La 4e édition des Journées de la Fondation Recherche Médicale1 a posé, en effet, la

question « Sommes-nous malades de notre environnement ? ». Au cours de six débats sur six

thématiques différentes et dans six villes de France, un public venu nombreux a pu dialoguer avec les

chercheurs et trouver réponses à ses questions. Face à ce questionnement, la Fondation Recherche

Médicale a également choisi de lancer, dès 2004, le programme « Défis de la recherche en

allergologie2 ». C’est une réelle incitation au développement de recherches sur les origines

moléculaires et cellulaires des allergies et sur les pistes de traitements. C’est également une initiative

ambitieuse qui n’aurait pu voir le jour sans la générosité et la confiance de ses donateurs - peut-être

vous ? -. Cette nouvelle édition des Journées de la Fondation Recherche Médicale est finalement

l’occasion de mieux comprendre les enjeux de la recherche et de mesurer le rôle essentiel de la

Fondation Recherche Médicale.

Joëlle Finidori,

Directrice des affaires scientifiques

de la Fondation Recherche Médicale

1visitez le site consacré à l’événement http://www.jfrm.org

2pour plus d’infos, consultez la page http://www.frm.org/demandez/dem_specifiques_allergie.php

Journées de la Fondation Recherche Médicale 2005 y Cancer du poumon y www.frm.org 3

25 000 nouveaux cas

chaque année : et demain ?

Dr Denis Moro-Sibilot,

Pneumologue spécialisé en oncologie

thoracique et praticien hospitalier dans le

département de médecine aiguë spécialisée

en pneumologie du CHU, et chercheur au sein

de l'unité Inserm 578 « Bases moléculaires de

l'initiation et de la progression des cancers du

poumon », au sein de l’Institut Albert Bonniot à

Grenoble.

> Le tabac est-il aussi dangereux

qu’on le dit ?

Le tabac est certainement plus dangereux

qu’on le dit ! Alors

que cette

information est

inscrite sur les

paquets de tabac, il

y a une

minimisation

volontaire des

dangers du tabac

de la part des

industries qui le

fabriquent. Pour

preuve, il a fallu

attendre 2001 pour que le PDG de Philip

Morris International reconnaisse que la

cigarette était nocive. Le combat contre ceux

qui fabriquent des cigarettes est un combat de

David contre Goliath, avec un rapport financier

de 1 à 100. Le déséquilibre entre les moyens

mis à disposition pour la prévention et les

moyens de promotion du tabac est colossal. Il

y a beaucoup de choses à faire, comme

l’éducation des enfants dans les écoles ou

dans les universités, où il faut expliquer les

dangers du tabac. La part réglementaire et

législative reste également importante : la loi

Evin est une bonne chose, et l’appliquer en

serait une meilleure !

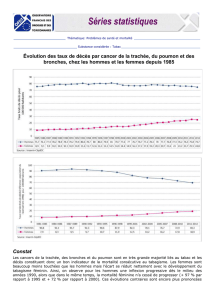

Les Etats-Unis, via leur réglementation, ont

abouti à une diminution très importante du taux

de cancers dans la population, aussi bien chez

les hommes que chez les femmes, même si la

diminution est moins marquée chez ces

dernières. Les mauvaises habitudes des

hommes sont passées dans la population

féminine au cours des années 1970. La

France en est encore loin. Du fait des

modifications des habitudes tabagiques, les

hommes fument moins (70 % d’hommes

fumeurs dans les années 1960 à 45 - 50 % en

2 000 voire 30 % dans la région grenobloise)

et développent moins de cancers du poumon,

au contraire des femmes, dont le tabagisme a

augmenté de manière importante. Ce

tabagisme féminin devient problématique,

notamment chez les femmes jeunes.

> Le tabac n’est pas le seul facteur

Il existe d’autres facteurs. On peut citer le

tabagisme passif. Dans les décès attribués au

tabac, on distingue les tabagiques actifs et les

tabagiques passifs. Des personnes qui ont

travaillé ou vécu dans des endroits enfumés

ont été exposées au tabac et ont un risque de

développer un cancer. Le tabac est une

pollution souvent ignorée qu’il faut pourtant

prendre en compte. Malheureusement, il

semble que les gens n’aient pas encore réalisé

le danger du tabagisme passif. La loi Evin est

mal respectée, comme on peut le constater

dans les gares ou les aéroports.

Par ailleurs, l’amiante est un facteur

professionnel, largement répercuté par la

grande presse. Sur les 25 000 cancers du

poumon qui se déclarent chaque année en

France, un millier est lié à l’amiante. D’autres

facteurs sont liés à la pollution : des études

menées à Singapour montrent un parallélisme

entre l’intensité du trafic automobile et

l’incidence de certains cancers. La pollution

industrielle est également responsable de

certains cancers. Des travaux menés sur le

sous-continent indien, où les normes sont

moins respectées qu’en Europe, montrent une

augmentation du nombre de cancers en

fonction du nombre d’années passées à

travailler en usine. Des travaux nord-

américains ont montré qu’en terme de nombre

de patients atteints d’un cancer du poumon, le

poids de la pollution était comparable à celui

du tabagisme passif.

Doit-on généraliser

la détection précoce ?

Pr Christian Brambilla,

Chef du département de médecine aiguë

pneumologie et directeur de l'unité Inserm 578

« Laboratoire bases moléculaires de l'initiation

et de la progression des cancers du poumon »,

au sein de l'Institut Albert Bonniot à Grenoble.

> Pourquoi n’y a-t-il pas de dépistage

systématique du cancer du poumon ?

L’espoir de survie pour les patients atteints

d’un cancer du poumon est très différent selon

Journées de la Fondation Recherche Médicale 2005 y Cancer du poumon y www.frm.org 4

le stade auquel il est détecté.

Malheureusement, dans 8 cas sur 10, le

cancer du poumon est détecté trop

tardivement pour qu’une opération soit

possible. Lorsqu’on détecte un cancer précoce

à partir d’une radiographie pulmonaire ou d’un

scanner, les chances de guérison par la

chirurgie seule ou associée à une

chimiothérapie sont plus importantes.

Au contraire du

cancer du sein

par exemple, le

fait de réaliser

des examens

de dépistage

systématique

n’améliorerait

pas les choses.

Ces essais sont

très coûteux.

Voici trente ans,

des essais avaient été réalisés aux Etats-Unis

et en Europe en utilisant la radiographie

pulmonaire. Si l’on trouvait davantage de petits

cancers, la survie des sujets qui n’avaient pas

eu de radio n’était pas moins bonne que celle

des sujets qui avaient passé une radio. Le fait

de réaliser des radios à grande échelle

n’améliorait donc pas la situation. Ce type

d’étude dure très longtemps : cinq années sont

nécessaires pour inclure des milliers de

personnes, suivies de cinq autres pour les

suivre, et enfin de vingt années de débats sur

les résultats. Ces discussions se poursuivent

sur certains cancers, comme c’est le cas pour

le cancer du sein. Néanmoins, les femmes ont

des mammographies régulières, et le pronostic

du cancer du sein s’améliore. Ceci n’a pas

encore été montré sur le cancer du poumon.

Depuis deux ans, nous essayons d’obtenir de

la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance

Maladie) la possibilité de lancer l’essai de

dépistage en France. Aux Pays-Bas et au

Danemark, 12 000 personnes seront incluses

dans l’essai. Elles sont au nombre de 20 000

aux Etats-Unis. En France, les discussions se

prolongent et la CNAM ne semble pas être

décidée à investir la somme – il est vrai

considérable –, d’environ 200 millions d’euros.

Il s’agit en effet de réaliser des scanners sur

20 000 personnes pendant 5 ans. Il est

toutefois impératif que cet argent soit investi,

car le dépistage révélera de très petites

lésions, qui peuvent changer la donne. Cette

journée est l’occasion de demander à nos

responsables de santé d’apporter une

réponse, positive ou négative, sachant que les

crédits ont été mis de côté pour cela.

> A qui s’adresse ce dépistage ?

La population à risque est clairement celle des

fumeurs, ainsi que celle des personnes

exposées à l’amiante. La population féminine

ayant des antécédents de cancers du poumon

ou des voies respiratoires commence à être

considérée comme une population à risque. Il

faut tenter de mieux cibler ces populations à

risque, car l’argent de la Sécurité sociale doit

être utilisé à bon escient. Il ne faut pas non

plus réaliser des scanners à répétition, car cet

examen entraîne une irradiation qui peut ne

pas être dénuée de risque.

Le terme « tabagisme » ne se limite à définir le

fait de fumer 3 paquets par jour. Un tabagisme

prolongé chez la femme, avec quelques

cigarettes par jour, peut être tout aussi

dangereux. Il faut donc bien réfléchir à la

manière de cibler les patients et les patientes.

Il faut clairement dire aux jeunes femmes

qu’elles prennent beaucoup de risque, même

en fumant quelques cigarettes par jour.

En ce qui concerne le tabagisme passif, les

fumeurs doivent s’obliger à fumer à l’extérieur

de la maison. L’industrie du tabac est en toile

de fond pour masquer les informations : le

tabagisme passif est dangereux. La Loi Evin

est une bonne chose, mais il faut l’appliquer.

Lorsqu’une personne non fumeuse est dans

un milieu enfumé plusieurs heures par jour,

elle inhale des produits dangereux.

> Effets carcinogènes du tabac sur le gène

Le cheminement depuis le carcinogène

contenu dans la fumée de tabac jusqu’à

l’altération des gènes par ce carcinogène

commence à être bien connu. Ceci permettra

éventuellement d’avoir des armes efficaces.

Cette connaissance permet aussi d’avoir

toutes les preuves du délit, et ceci est à

présent bien prouvé pour le tabagisme passif,

même si la publication de résultats

scientifiques sur ce domaine a souvent été

freinée.

Laurent Romejko – Au cours de vos travaux

menés au sein du laboratoire Albert Bonniot,

avez-vous déjà bénéficié de l’aide de la

Fondation pour la Recherche Médicale ?

Pr Christian Brambilla – Bien sûr, et cela à

de nombreuses reprises. Un dossier a encore

été déposé cette année. Il est essentiel que la

Fondation soutienne les jeunes chercheurs.

Journées de la Fondation Recherche Médicale 2005 y Cancer du poumon y www.frm.org 5

Des tirs de plus en plus ciblés

pour attaquer les tumeurs

Pr Marie-Christine Favrot,

Responsable de l'équipe « Thérapie du cancer

du poumon par vectorisation intra-tumorale de

molécules pro-apoptotiques » dans l'unité

Inserm 578, au sein de l’Institut Albert Bonniot

à Grenoble

> Qu’est ce qu’un traitement ciblé ?

Il s’agit d’un traitement spécifique des

anomalies présentes dans la cellule tumorale,

qui lui ont permis de passer d’un état normal à

un état malin. Une cellule tumorale peut

présenter deux grands types d’anomalies : soit

elle se multiplie trop vite, soit elle refuse de

mourir. Ces anomalies peuvent se situer au

niveau du gène : actuellement, il est encore

difficile de traiter une maladie par thérapie

génique en

intervenant

directement sur

le gène.

Heureusement,

le gène code

pour des

protéines,

contre

lesquelles on

dispose de

davantage

d’armes

lorsqu’elles sont

anormales.

> Quelles anomalies peut-on cibler ?

Les premières anomalies sont les facteurs de

croissance, qui permettent aux cellules

tumorales de survivre et de se multiplier : on

peut essayer de bloquer ces facteurs de

croissance en les neutralisant. Les facteurs de

croissance se fixent sur des récepteurs situés

sur la membrane de la cellule maligne : on

peut alors essayer de bloquer ces récepteurs.

On peut également bloquer le système

existant entre ces récepteurs et la machinerie

interne de la cellule maligne, dont la mise en

marche déclenche la multiplication cellulaire.

La médecine commence à disposer de

drogues pour lutter contre ces anomalies.

Un autre type d’anomalies concerne la

vascularisation d’une tumeur. Une tumeur a

besoin d’être nourrie pour proliférer, et cette

nourriture (oxygène, sucres, …) arrive via des

vaisseaux, qui lui sont indispensables. Si l’on

réussit à détruire cette vascularisation, on a

une chance de voir la tumeur régresser ou

disparaître. Une série de traitements vise soit

à détruire ces vaisseaux (voici plus d’un siècle,

des chirurgiens thrombosaient déjà les artères

irriguant une tumeur), soit à utiliser des

thérapeutiques ciblées, en neutralisant les

facteurs de croissance des cellules de ces

vaisseaux.

> Pourquoi des thérapies ciblées ?

Le premier motif repose sur l’espoir que ces

thérapies ciblées soient moins toxiques qu’une

chimiothérapie. Ceci n’est pas clairement

démontré, car rien dans l’organisme n’est

totalement spécifique et ces thérapies peuvent

toucher d’autres cellules.

Le second motif est que malgré un nombre

croissant de molécules de chimiothérapie avec

des modes d’action différents et la possibilité

de les associer entre elles, certains cancers

(notamment le cancer du poumon) restent

relativement résistants à la chimiothérapie.

> Quel espoir mettre dans ces

thérapies ciblées ?

Le milieu médical et les malades ont un grand

espoir dans ces thérapies ciblées. Il faut

toutefois le nuancer : leur spécificité à une

anomalie fait à la fois l’intérêt et la limite de

ces molécules. En effet, chaque malade a sa

propre tumeur, même si l’on peut nuancer en

disant que 25 % des malades présentent un

type d’anomalie, 25 % un autre type… La

prescription de ce type de médicament

nécessite que la tumeur ait été analysée et

que le traitement soit bien indiqué. Par ailleurs,

on dispose de molécules ciblées contre

quelques anomalies, mais pas toutes. Cela

signifie qu’il faudra multiplier cet arsenal

thérapeutique afin d’avoir au final une

molécule pour chaque groupe de malade, via

un traitement personnalisé. Une autre limite

vient du fait que certaines anomalies sont

relativement faciles à cibler. D’autres sont

beaucoup plus complexes, car il est

nécessaire d’amener le médicament jusqu’au

noyau de la cellule maligne. Ces problèmes

rappellent ceux de la thérapie génique et

nécessitent la fabrication de vecteurs qui

amèneront les molécules thérapeutiques au

bon endroit.

Les médias ont cité des molécules

« miracles » qui avaient soigné des malades à

des phases critiques de leur maladie, comme

dans le cas de la leucémie myéloïde avec le

Glivec©. Dans le cas du cancer du poumon, la

molécule Iressa© cible un facteur de

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%