Y a-t-il un thymostat dans le cerveau

TROUBLES BIPOLAIRES

Y a-t-il un thymostat dans le cerveau ?

Renaud de Beaurepaire*

* CH Paul-Guiraud, 94806 Villejuif. <[email protected]>

RÉSUMÉ

L’humeur est dépendante des événements stressants présents dans l’environnement. L’hypothèse proposée dans cet article

est qu’un mauvais contrôle de l’humeur est dangereux pour la survie et que son contrôle est d’une complexité telle qu’il doit

nécessairement être centralisé, utilisant un système spécifique et autonome. On a appelé ce système spécifique un

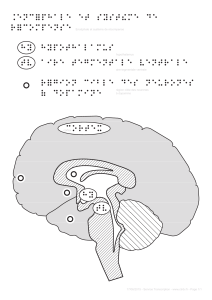

thymostat. Selon l’hypothèse développée, le thymostat serait un générateur d’opérations psychomotrices, il serait localisé

dans l’hypothalamus, réglerait le set-point de la thymie (la normothymie) et son fonctionnement serait étroitement lié à

l’afflux des informations provenant de « neurones du stress » présents dans le système limbique (surtout l’amygdale) et

dans les boucles préfrontales cortico-sous-corticales (surtout la boucle cingulaire).

Mots clés :troubles bipolaires, humeur, thymostat

ABSTRACT

The hypothesis of a cerebral “thymostat”. Mood states result from stressful events. The regulation of mood and stressful

events is of such a complexity that it must necessarily be controlled by a central supervisory system. We named this system

a thymostat. According to the hypothesis developed in this article, the thymostat is a generator of psychomotor operations,

is localized in the hypothalamus, rules out a thymic set-point (normothymia), and is controlled by « stress neurons »

localized in the the prefrontal cortex (rostral cingular cortex) and in the limbic system (amygdala).

Key words:bipolar disorders, mood, thymostat

RESUMEN

¿Hay un timostato en el cerebro? El humor depende de los acontecimientos estresantes presentes en el entorno. El

artículo propone una hypótesis según la cual puesto que el mal control del humor pone en peligro la vida del indivíduo y

dada la complejidad del control del humor, debe existir necesariamente un sistema específico, centralizado y autónomo.

Los autores proponen el término de timostato para este sistema específico. Según dicha hypótesis el timostato sería un

generador de operaciones psicomotoras, estaría localizado en el hypotálamo, regularía el set-point de la timia (la

normotimia) y su funcionamiento estaría estrechamente ligado al flujo de informaciones provinentes de las ″neuronas del

estrés″presentes en el sistema límbico (sobretodo la amígdala) y en los giros prefrontales cortico-sub-corticales (sobretodo

el giro cingular).

Palabras clave :humor, control del humor, timostato, estrés, hypotálamo, sistema límbico, cortex cingular

L’Information psychiatrique 2005 ; 81 : 883-9

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 81, N° 10 - DE

´CEMBRE 2005 883

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

L’humeur de tout un chacun peut varier d’un moment à

l’autre mais, chez les personnes normales, ces variations

sont habituellement de courte durée. Autrement dit,

l’humeur d’une personne normale est fondamentalement

assez stable. On ne sait pas pourquoi l’humeur est stable.

On peut s’interroger sur les raisons de cette stabilité. À

moins que l’on ne décide d’emblée que c’est un problème

inutile, que l’humeur est naturellement stable comme la

terre est ronde ou le ciel est bleu. Qu’il existe seulement,

nichés dans un ou deux recoins du cerveau, un noyau

maniaque et un noyau dépressif, qui ne seraient pas là, ou

seraient naturellement quiescents, chez les personnes nor-

males, et qui ne s’exprimeraient que chez les personnes

malades. Mais cette façon de voir est peu compatible avec

le fait que les affects et les humeurs, les plaisirs et la

tristesse, la joie et la colère sont universels, et que la manie

et la dépression ne sont jamais que les expressions extrê-

mes d’états ou de sentiments quotidiens et universellement

partagés. Dans ces conditions, on ne peut pas penser que

l’humeur est naturellement stable comme la terre est ronde.

On peut aussi penser que la stabilité de l’humeur n’est

rien d’autre que le résultat de la neutralisation réciproque

de deux grands systèmes actifs en permanence, actifs et en

constante opposition, l’un qui serait un grand système

activateur de l’humeur (potentiellement maniaque) et

l’autre un grand système inhibiteur (potentiellement

déprimé). Si l’un devenait hyperactif, l’autre pourrait se

retrouver inhibé, et vice versa, produisant des états d’exci-

tation ou de dépression de l’humeur. Mais ce qui plaide

contre une telle façon de voir est l’exemple d’autres grands

systèmes. Des systèmes conçus pour contrôler d’autres

grandes fonctions que l’humeur, telles que la température

centrale, la pression artérielle, l’osmolarité, la glycémie,

les sécrétions endocriniennes et d’autres encore. Ces

grands systèmes sont commandés par un régulateur central,

que l’on peut appeler aussi centre de contrôle ou centre de

commande centrale. Ce centre régulateur détermine ce que

l’on appelle un set-point, qui est un point de stabilité

universel. Par exemple, la température corporelle est main-

tenue constante entre 36 et 37° C. Ou bien la pression

artérielle a des chiffres normaux et assez constants, systo-

liques et diastoliques, ou la glycémie, etc. Ce qui n’empê-

che pas ces centres de contrôle d’être soumis à l’influence

de grands systèmes activateurs ou inhibiteurs, mais c’est le

contrôleur central qui décide en dernier ressort, c’est lui

qui, en dehors de la pathologie, a le dernier mot. Ainsi vont

les homéostats : thermostat, glucostat, osmostat, et d’autres

qui ne se terminent pas par « stat », mais qui n’en sont pas

moins soumis à la loi d’un contrôleur central : la pression

artérielle, les hormones, peut-être la satiété.

L’idée que l’on va développer dans cet article est que la

stabilité de l’humeur n’est pas une donnée première qui ne

se discute pas, ni le résultat de la neutralisation réciproque

de deux grands systèmes antagonistes, mais que l’humeur

est fondamentalement régulée par un contrôleur central,

porteur d’une sorte de loi, le set-point central de l’humeur,

qui commande sa stabilité. Sur le modèle des homéostats,

on propose donc que l’humeur soit déterminée par l’acti-

vité de ce que l’on va appeler un « thymostat ». Pure hypo-

thèse, aucune preuve, aucune référence dans la littérature,

seulement quelques arguments.

Arguments en faveur de l’existence

d’un thymostat

Outre les éléments négatifs cités ci-dessus, il existe des

éléments qui soulèvent concrètement l’hypothèse de l’exis-

tence d’un thymostat.

Le premier est phylogénétique. Les variations brutales

de l’humeur sont dangereuses pour un individu, elles sont

susceptibles de lui faire perdre gravement son contrôle de

soi, elles sont souvent antisociales, c’est dangereux pour la

survie de l’espèce. N’importe quoi, même le plus petit des

événements, pour peu que l’individu y soit sensibilisé, peut

provoquer un profond dérèglement de l’humeur. Les déter-

minants psychosensoriels de l’humeur sont extrêmement

nombreux, d’une complexité que l’on pourrait dire infinie,

ils sont aléatoires et viennent de n’importe où :

externes (l’environnement), internes (l’histoire traumati-

que personnelle du sujet) ; ils n’ont, que l’on sache, aucune

organisation naturelle cohérente. La nature ne pouvait pas

laisser cela sans inventer un système régulateur solide qui

évite des débordements incontrôlés.

Le second élément est le fait qu’il existe des thymosta-

bilisateurs. Les thymostabilisateurs sont très efficaces dans

le traitement des troubles de l’humeur. Ils ne peuvent pas

être de simples réducteurs universels de l’excitabilité

(d’autant que le plus typique d’entre eux, le lithium, est

épileptogène). En réalité, comme on le verra plus loin, ils

semblent agir très spécifiquement sur certains systèmes

particuliers du cerveau. On peut donc garder comme argu-

ment en faveur d’un thymostat le fait que les thymostabili-

sateurs ont une sélectivité anatomique d’action.

Le troisième élément est clinique. Les troubles de

l’humeur sont d’abord caractérisés par des variations de la

vitesse des opérations psychomotrices au cours des diffé-

rentes phases de la maladie, ralentie dans la dépression,

accélérée dans la manie. D’un point de vue neurobiologi-

que, aborder des opérations psychomotrices en termes de

vitesse conduit inévitablement à imaginer l’existence de

générateurs, auxquels toute opération motrice est nécessai-

rement associée. Dans les troubles de l’humeur, la vitesse

des opérations locomotrices est indissociablement liée à la

vitesse des opérations mentales, conduisant à penser que

ces deux vitesses pourraient être générées par un même

système. On appellera ce système un « générateur d’opéra-

tions psychomotrices ». On connaît des générateurs de la

locomotricité (ils sont situés dans le tronc cérébral et la

moelle), mais on n’a aucune idée de ce que pourraient être

R. de Beaurepaire

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 81, N° 10 - DE

´CEMBRE 2005884

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

des générateurs de motricité dans le cas des opérations

mentales. Il n’y a pas de raison pourtant pour que les deux

types d’opérations (locomotrices et psychomotrices) soient

tellement différents (l’organisme réutilise toujours les

mécanismes qui ont démontré une efficacité).

Enfin, un dernier élément est que les troubles présents

dans les états maniaques et dépressifs sont associés à plu-

sieurs autres troubles : du sommeil, du comportement ali-

mentaire et des sécrétions endocriniennes. S’il existe un

contrôleur des opérations psychomotrices exerçant ses

effets sur la stabilité de l’humeur, il y a tout lieu de penser

que ce contrôleur est situé à proximité d’autres contrôleurs,

en étroite interaction avec eux, ceux du sommeil, de la prise

alimentaire et des sécrétions hormonales. Toutes ces fonc-

tions sont dépendantes de l’hypothalamus. Cela conduit à

imaginer un thymostat situé dans l’hypothalamus et amène

sur le devant de la scène la question du rôle de l’hypotha-

lamus dans les troubles de l’humeur.

En résumé, ces éléments soulèvent l’hypothèse de

l’existence d’un système constitué par un contrôleur cen-

tral, situé dans l’hypothalamus, qui peut se dérégler soit

dans un sens (commande d’un ralentissement), soit dans un

autre (commande d’une accélération), entraînant avec lui

d’autres homéostats du fait de relations de proximité et

d’interactions fonctionnelles.

L’exemple du thermostat

Pour tracer les grandes lignes de ce que pourrait être un

thymostat, on va utiliser l’exemple d’un homéostat bien

connu, le thermostat. Le thermostat, comme tous les

homéostats, fonctionne sur un principe simple à trois

niveaux : un niveau d’arrivée de l’information (sur la tem-

pérature environnante), un niveau de traitement de cette

information (relié à de nombreux systèmes et donc soumis

à de nombreuses influences) et un niveau effecteur (qui

commande le maintien ou le retour à une température

normale, correspondant au set-point) [4, 6].

L’information sur la température environnante est

apportée de la périphérie par des afférences nerveuses

issues de thermorécepteurs cutanés (sensibles aux varia-

tions de la température cutanée). Mais l’élément le plus

important dans la perception des informations thermiques

semble être le fait qu’il existe dans le cerveau des neurones

thermosensibles (sensibles à la chaleur ou au froid). On

retrouve de très fortes densités en neurones thermosensi-

bles dans l’hypothalamus antérieur et l’aire préoptique

(HA/APO). Les neurones thermosensibles sont de deux

types, ceux qui sont sensibles à la chaleur (neurones

« chauds », qui augmentent considérablement leur activité

[décharges électriques] quand on les réchauffe et la dimi-

nuent quand on les refroidit) et ceux qui sont sensibles au

froid (neurones « froids » qui font l’inverse). Les neurones

chauds sont couplés à un signal froid : ils activent un signal

hypothermisant (ils vont chercher à s’opposer à la chaleur

qui les a activés). Les neurones froids sont couplés à un

signal chaud : ils vont mobiliser des mécanismes activa-

teurs de la thermogenèse. Dans certaines conditions, des

neurones non thermosensibles peuvent devenir thermosen-

sibles (et vice-versa), témoignant de la plasticité de ces

systèmes neuronaux.

On trouve aussi des neurones thermosensibles en dehors

de l’HA/APO ; il y en a dans pratiquement tout l’hypotha-

lamus et même dans des structures a priori peu impliquées

dans la thermorégulation : le cortex pariétal, le septum, le

noyau rouge, le noyau dorsal du vague, la partie inférieure

du tronc cérébral et la moelle épinière. C’est néanmoins

dans l’HA/PO qu’ils sont les plus nombreux et les plus

importants fonctionnellement (susceptibles de déclencher

un signal froid ou un signal chaud), ce qui fait que c’est

cette région qui est considérée comme le véritable siège du

thermostat. Il a aussi été montré que beaucoup de neurones

thermosensibles (dans l’HA/APO et ailleurs) répondent

aussi aux variations de la pression artérielle, de l’osmola-

rité, de la concentration locale en glucose et en stéroïdes

sexuels, ainsi qu’à des stimuli nociceptifs et même émo-

tionnels. En contrepoint, certains neurones, spécifiquement

identifiés comme osmorégulateurs ou glucosensibles, etc.,

peuvent répondre à des stimuli thermiques. De telles mul-

timodaliltés des réponses indiquent que le thermostat n’est

pas une structure isolée, mais en constante interaction avec

les autres grandes fonctions régulatrices du cerveau (et sa

localisation dans l’hypothalamus pourrait faciliter de telles

interactions avec les homéostats situés à proximité, dans

des contextes de grandes plasticité et multimodalités cellu-

laires). De nombreux neurotransmetteurs, peptides ou

autres types de molécules peuvent modifier l’activité des

neurones thermosensibles. En particulier, la dopamine et la

noradrénaline, qui favorisent les hyperthermies, et la séro-

tonine, qui favorise les hypothermies.

Un signal hypothermique, qu’il soit lié à un réchauffe-

ment de l’atmosphère, à un réchauffement artificiel de

l’hypothalamus antérieur ou encore à l’action d’un neuro-

transmetteur, est suivi par toute une série d’actions qui ont

pour effet d’augmenter les dépenses caloriques (pour per-

dre de la chaleur). Un signal hyperthermique déclenche

l’inverse. Ces actions semblent commandées par des neu-

rones de l’HA/APO. Des situations de compétition ou de

conflit peuvent aussi survenir pour diverses raisons (liées à

la multiplicité des interactions et modalités neuronales),

qui sont susceptibles de modifier, ou d’émousser, les répon-

ses thermiques. C’est le centre de commande, le thermos-

tat, qui, en dernier ressort, décidera de déclencher telle ou

telle action pour maintenir la température stable.

Le thermostat est donc un système très complexe, mais il

est entièrement au service d’un objectif simple : maintenir

une température constante et stable, quels que soient les

événements environnementaux ou internes. Le set-point a

la simplicité de sa constance. La notion de set-point repose

sur l’hypothèse de l’existence de neurones que l’on appelle

Y a-t-il un thymostat dans le cerveau ?

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 81, N° 10 - DE

´CEMBRE 2005 885

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

référents ou intégrateurs (on pourrait dire des neurones

« porteurs de la règle » ou « détenteurs de la loi »), qui

restent stables quoi qu’il advienne, qui sont au sommet de

la hiérarchie du thermostat et sont générateurs du « signal

de référence » (entre 36° et 37 °C). Le thermostat autorise

des variations mineures et temporaires de température,

mais il rétablit rapidement une température normale quand

existent des écarts jugés trop importants. L’origine de la

stabilité du set-point est inconnue. Les hypothèses actuel-

les proposent que les neurones référents intègrent toutes les

informations qu’ils reçoivent, qui sont en quelque sorte

« moyennées », pour décider du niveau de leur réglage,

dans une fourchette étroite, le moyennage habituel condui-

sant à des températures comprises entre 36 et 37°C. Mais

cette explication n’est pas complètement satisfaisante. La

question d’un déterminisme génétique de cette stabilité est

toujours ouverte.

Les grandes lignes du thymostat

Nous allons chercher en quoi pourrait consister un thy-

mostat, construit sur le modèle du thermostat.

L’hypothalamus

L’hypothalamus est une sorte de chef d’orchestre qui

contrôle et régule les grandes fonctions du cerveau et de la

périphérie (autonomiques, endocriniennes et émotionnel-

les). Même s’il n’est pas une région habituellement consi-

dérée comme très impliquée dans la dépression, ni dans la

régulation de l’humeur, un certain nombre d’éléments plai-

dent néanmoins dans ce sens.

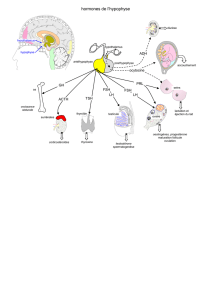

-Les effets des thymostabilisateurs. Les thymostabili-

sateurs (le plus étudié est le lithium) sont des molécules qui

agissent sur de nombreux systèmes dans le cerveau, et le

mécanisme responsable de leurs effets proprement thymo-

stabilisateurs est toujours inconnu. Parmi les sites d’action

du lithium, l’hypothalamus figure en bonne place. Le

lithium a dans l’hypothalamus des effets différents de ceux

qu’il a dans d’autres régions du cerveau [3, 5]. Il active le

métabolisme de la noradrénaline exclusivement dans

l’hypothalamus. Il augmente (dans certaines conditions) la

libération de sérotonine dans l’hypothalamus, et plus parti-

culièrement dans la région périfornicale. Il augmente les

sites de recaptage de la sérotonine dans l’hypothalamus

latéral, c’est-à-dire dans une région proche de l’aire péri-

fornicale. Enfin, une hypothèse très importante concernant

son mode d’action est qu’il agit sur le métabolisme de

l’inositol ; or, d’une part l’hypothalamus est une des

régions du cerveau où l’inositol s’accumule le plus facile-

ment et, d’autre part, le lithium a une action particulière et

sélective sur l’inositol hypothalamique. D’un autre côté, on

insiste beaucoup actuellement sur les effets neurotrophi-

ques du lithium et il ne semble pas que le lithium active la

libération de facteurs neurotrophiques dans l’hypothala-

mus (à la différence d’autres régions du cerveau comme le

cortex). Dans ces conditions, il pourrait avoir des effets

multiples dans le cerveau, son effet dans l’hypothalamus

n’étant pas neurotrophique, mais particulier par une cer-

taine sélectivité d’action sur la sérotonine et l’inositol. Ce

qui conduit à proposer, dans le cadre de l’argumentation de

cet article, que le thymostat hypothalamique, s’il existe,

aurait un lien avec l’activité sérotoninergique et l’accumu-

lation d’inositol dans la région périfornicale. Les propriétés

neurotrophiques du lithium hors de l’hypothalamus pour-

raient entrer dans un autre aspect de l’hypothèse du thy-

mostat (un contrôle du thymostat par le cortex).

-Hypothalamus et antidépresseurs. La théorie sérotoni-

nergique de la dépression propose qu’il existe une insuffi-

sance de sérotonine, ou un défaut de transmission sérotoni-

nergique, dans le cerveau des déprimés. Or il a été montré

que les antidépresseurs, en particulier les tricycliques, aug-

mentent la libération de sérotonine dans l’hypothalamus, et

beaucoup d’antidépresseurs désensibilisent les récepteurs

sérotoninergiques présynaptiques dans l’hypothalamus.

C’est aussi en agissant dans l’hypothalamus que les antidé-

presseurs peuvent normaliser l’activité de l’axe cortico-

trope (on sait l’importance de l’axe psychotrope dans la

physiopathologie de la dépression, avec la théorie corti-

coïde de la dépression). Enfin, il est vraisemblable que c’est

en agissant dans l’hypothalamus que les antidépresseurs

normalisent progressivement les troubles du sommeil, de la

prise alimentaire et des sécrétions hormonales chez les

déprimés.

-Hypothalamus et activité motrice. Le rôle de l’hypo-

thalamus dans la régulation de l’activité motrice est moins

connu que ses fonctions autonomiques et endocriniennes,

mais c’est un rôle bien démontré. Nous avons montré que

certaines régions de l’hypothalamus, et plus particulière-

ment la région paraventriculaire/périfornicale, sont très

impliquées dans les comportements moteurs (peut-être par

des mécanismes calcium-dépendants), dans le sens soit

d’une inhibition motrice [7], soit d’une activation motrice

[8]. De nombreux travaux ont confirmé l’implication de la

région périfornicale dans la régulation de l’activité motrice.

Ainsi, l’injection de sulpiride (un antagoniste dopaminer-

gique D2/D3) dans la région périfornicale stimule l’activité

locomotrice [13] et augmente la libération de dopamine

dans le noyau accumbens [12]. Des auteurs ont aussi mon-

tré que la sérotonine dans l’hypothalamus latéral a une

action inhibitrice sur la libération de dopamine dans le

noyau accumbens [10]. Ces travaux font donc un lien entre

l’hypothalamus, et plus particulièrement la sérotonine

hypothalamique, et une région dopaminergique, le noyau

accumbens, qui est un élément clé de la boucle cingulaire

(impliquée dans la motivation et l’intentionnalité). Plu-

sieurs peptides présents dans cette région (entre autres

l’orexine et le corticotropin-releasing factor) sont capables

de modifier à la fois les états de vigilance et l’activité

motrice des animaux. L’hypothalamus est aussi reconnu

R. de Beaurepaire

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 81, N° 10 - DE

´CEMBRE 2005886

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

depuis très longtemps comme impliqué dans les réactions

de défense (le fight/flight), réactions primitives, phylogéné-

tiquement très anciennes, qui déterminent l’attitude d’un

individu face à un danger : faire face ou fuir. Il existe tout

un circuit neuronal qui contrôle ces réactions de défense,

où l’hypothalamus a un rôle majeur (surtout la région

périfornicale). Les réactions de défense sont d’abord des

réactions motrices – faire ou ne pas faire le mort – dans le

cadre des réactions de stress (en présence d’un danger).

-Hypothalamus, émotions et agressivité. Il existe de

très nombreuses données expérimentales qui démontrent

que l’hypothalamus est impliqué dans le traitement des

émotions. Les liens entre l’amygdale et l’hypothalamus

sont très étroits, et il est bien établi que l’hypothalamus est

un effecteur de certains aspects des réactions de stress, tels

que l’activation de l’axe corticotrope, la mobilisation des

systèmes sympathique ou parasympathique et les modifi-

cations comportementales du stress (les réactions de

défense que l’on a citées). L’agressivité est aussi liée à

l’hypothalamus. L’agressivité hypothalamique est un

symptôme couramment décrit en neurologie chez

l’homme. Cela ne veut pas dire que l’hypothalamus est la

seule structure cérébrale potentiellement responsable de

comportements agressifs, mais une revue de la littérature

montre que les autres régions du cerveau les plus commu-

nément impliquées dans l’agressivité, l’amygdale et le cor-

tex préfrontal médian, constituent un réseau « des émotions

et de l’humeur » qui fonctionne en étroite relation avec

l’hypothalamus.

-Hypothalamus et dépression. L’hypothalamus n’est

généralement pas considéré comme une structure primaire-

ment impliquée dans la dépression (on tendrait plutôt à

incriminer le cortex cingulaire et l’amygdale), mais des

anomalies cellulaires et biochimiques ont été retrouvées

dans celui des déprimés [2].

Le niveau de l’arrivée de l’information

L’apparition du thermostat, au cours de l’évolution, a

constitué une étape décisive dans le développement des

espèces. Avant le thermostat, les animaux étaient dépen-

dants de l’énergie calorique apportée par l’environnement

(poïkilothermes) et, quand ils sont devenus autonomes vis-

à-vis de l’environnement sur le plan thermique (homéo-

thermes), cela leur a ouvert la possibilité de développer un

répertoire beaucoup plus étendu de stratégies pour survi-

vre. En poursuivant l’analogie entre thermostat et thymos-

tat, on soulève la question de savoir en quoi l’apparition

d’un thymostat pourrait avoir été aussi révolutionnaire que

celle d’un thermostat. La réponse pourrait être que la fonc-

tion première du thymostat est tout aussi énergétique que

celle du thermostat, mais se rapportant à ce que l’on pour-

rait appeler l’énergie psychique, dans le sens où celle-ci est

mobilisée pour organiser des stratégies de survie. Si le

thermostat est un générateur d’énergie pour mettre en place

des stratégies permettant d’organiser et d’équilibrer les

dépenses caloriques, le thymostat serait un générateur

d’énergie et de stratégies pour activer et organiser des

informations psychiques dans un but de survie. Les infor-

mations psychiques s’appellent des affects, et le principal

pourvoyeur d’affects est le stress. Les informations arrivant

au thymostat seraient ainsi tous les événements changeants

de l’environnement auxquels le cerveau doit faire face en

tant qu’ils sont pourvoyeurs d’affects.

Il est évidemment difficile de trouver dans le cerveau des

neurones qui auraient la propriété d’être des constituants

spécifiques du thymostat, analogues à ce que sont les neu-

rones thermosensibles dans le cas du thermostat, mais on

proposera que le réseau afférent vers le thymostat rassem-

ble l’ensemble des neurones sensibles à l’impact du stress

ou des affects : on les appellera les « neurones du stress ».

Il ne fait pas de doute que de tels neurones existent, et on

proposera, par analogie avec le thermostat, que certains de

ces neurones sont plus particulièrement liés au centre de

contrôle (déterminant un set-point du thymostat), ce qui

n’empêche pas les vastes réseaux des neurones du stress

d’être présents partout dans le cerveau, d’être multimo-

daux, pour constituer un large système d’information de

neurones sensibles au stress et aux affects. Ils converge-

raient vers leur centre de contrôle, possiblement situé dans

l’hypothalamus, au sommet de la hiérarchie (ou peut-être

plutôt à la base, parce qu’on a un peu de mal à imaginer que

l’hypothalamus pourrait être au sommet d’une hiérarchie

dans le cas du traitement des affects et du stress, c’est plutôt

le cortex préfrontal que l’on mettrait au sommet de la

hiérarchie).

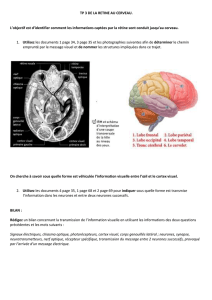

Les neurones du stress sont situés dans des régions

multiples, principalement les réseaux de neurones prove-

nant du système limbique et de certaines régions du cortex,

porteurs d’affects et de diverses formes d’intentionnalités.

Les informations qui concernent les affects proviennent

principalement de l’amygdale. Celles qui concernent les

intentionnalités viennent des boucles cortico-sous-

corticales, et plus particulièrement des boucles cingulaire

(cortex cingulaire-pallidum-accumbens-thalamus-cortex

cingulaire) et orbitaire (cortex orbitaire-pallidum-striatum

ventral-thalamus-cortex cingulaire). Quand l’amygdale est

dans l’incapacité de traiter les informations stressantes, elle

déclenche les réactions physiologiques du stress en activant

toute une série de structures, plus particulièrement trois :

l’hypothalamus, la substance grise périaqueducale et le

tronc cérébral (où sont en particulier situés les noyaux des

neurotransmetteurs). Ces structures coordonnent les répon-

ses au stress. L’hypothalamus est plus impliqué dans les

réactions motrices, la prise alimentaire, les réactions car-

diovasculaires, le sommeil, les hormones sexuelles et

l’activité de l’axe corticotrope. On propose que l’intégra-

tion des informations stressantes pourrait se faire dans la

région périfornicale, qui apparaît bien comme une zone de

convergence et de traitement de toutes les informations que

l’on suppose impliquées dans le fonctionnement d’un thy-

Y a-t-il un thymostat dans le cerveau ?

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 81, N° 10 - DE

´CEMBRE 2005 887

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

7

7

1

/

7

100%

![Découverte d un nouveau centre cérébr[...]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001261824_1-044b689d1e2faad91148811640c2eb34-300x300.png)