La Distance focale

La Distance focale

Les distances focales, respectivement objet et image, d'un système optique centré convergent ou divergent sont, par

définition, les distances algébriques séparant respectivement le plan principal objet H du foyer objet F et le plan

principal image H′ du foyer image F′. Elles sont souvent notées respectivement ƒ et ƒ′.

Dans le cas d'un système mince, par exemple une lentille mince, les plans principaux peuvent être confondus avec le

centre optique de la lentille et dans ce cas la distance focale image est facilement définie par la distance algébrique

séparant le centre optique de la lentille mince du foyer image.

Dans tous les cas les distances focales font partie des éléments cardinaux d'un système, c'est-à-dire d'un ensemble de

grandeurs qui permettent une définition complète du système et une numérisation facile du calcul, notamment en

optique matricielle.

Propriétés

Pour les systèmes optiques dont les milieux d'entrée et de sortie sont identiques, les distances focales deviennent

égales en valeur absolue. C'est le cas très classique d'une lentille plongée dans l'air pour laquelle H'F' = − HF = f' = −

f.

On comprend facilement cette propriété à partir d'une autre définition possible des distances focales, à partir de la

vergence V d'un système. Si on appelle n et n' les indices d'entrée et de sortie du système :

et

Pour les systèmes plongés dans l'air (par exemple en photographie) on retrouve donc également la propriété suivante :

la distance focale image est l'inverse de la vergence :

La notion de convergence et de divergence s'en trouve également explicitée : on appellera convergent un système

optique dont la distance focale image est positive et divergent un système dont la distance focale image est négative.

Une lentille convergente a une distance focale positive et une lentille divergente une distance focale négative. En

photographie, les objectifs sont des systèmes convergents ainsi que les bonnettes d'approche. Les doubleurs de focale

qu'on intercale entre l'objectif et le film ou (le capteur) sont des systèmes afocaux.

Calcul et mesure

Il est toujours possible de calculer les distances focales à partir des données géométriques et des indices d'un système

(courbure, indice de réfraction) puisqu'elles sont reliées à la vergence. Néanmoins quand ces données viennent à

manquer une mesure expérimentale est possible.

Les mesures expérimentales, pour les systèmes minces tels les lentilles minces, reposent généralement sur la

détermination des positions des foyers objet et image. On rappelle que le foyer image est le point vers lequel

convergent après le système des rayons qui sont parallèles à l'axe optique avant le système. À l'inverse, des rayons

passant par le foyer objet ressortent parallèles à l'axe optique. Les rayons ne passent pas nécessairement

physiquement par le foyer, il peut s'agir de leur prolongation.

On peut en avoir l'illustration dans quelques cas simples :

•

lentille optique ;

•

miroir courbe.

On peut aussi la mesurer expérimentalement de plusieurs façons :

•

En la mesurant directement entre la lentille et l'image nette d'un objet suffisamment lointain pour être

considéré comme à l'infini (soleil, étoiles ou paysage à l'horizon).

•

Avec la méthode dite de Silbermann : quand la lentille est placée de telle façon que l'image sur un écran

(image réelle) a la même taille que l'objet alors la distance entre l'image et l'objet vaut quatre fois la distance

focale.

•

Par la méthode d'autocollimation (pour les lentilles convergentes seulement) : après avoir accolé un miroir

plan à une lentille, il suffit de rechercher la position de la lentille pour laquelle objet et image se superposent

parfaitement. La distance entre l'objet et la lentille est alors la distance focale de cette lentille.

Photographie

La surface sensible (la pellicule dans le cas de la photographie argentique, le capteur dans le cas de la photographie

numérique) est dans le plan de convergence des rayons issus de l'objet à photographier (voir les articles Mise au point

et Profondeur de champ). Dans le cas d'un objet « à l'infini » (c'est-à-dire, pour fixer les idées, situé à plus d'une

vingtaine de mètres, avec un appareil 24x36 et une optique courante), la surface sensible est dans le plan focal ; sa

distance avec le plan principal image H' de l'objectif est alors la distance focale. Voir aussi l'article Point nodal.

Une variation de la distance focale induit deux effets concrets sur l'image vue à travers l'objectif :

« Grandissement de l'objet »

Avec le format classique 24×36, par exemple, la focale dite "normale", naturelle ou moyenne est environ de 43 mm

(c'est la diagonale de l'image 24×36 mm) : avec cette focale, il est d'usage de dire que l'image est perçue à travers

l'objectif selon le même angle de champ que la vision humaine.

- La vision est un système à focalisation mentale variable : angle d’attention (lecture, examen d’un détail) sur 1° ;

angle d’observation sur 60° ; angle de perception sur 180°.

En réalité cette affirmation doit être nuancée sur plusieurs plans. En effet la vision humaine ne procède pas de la

même façon que l'enregistrement d'une image derrière un objectif de focale fixe donnée : l'œil a un champ de vision

de grande netteté ou angle d'attention (lecture, examen d'un détail) de l'ordre de 1 à 5 degrés, c'est-à-dire le champ

qu'enregistrerait une longue focale de 500 mm environ. Au-delà de ces 5 degrés, l'œil perçoit moins bien les fins

détails. L'œil balaye le champ sans arrêt, l'impression visuelle résulte donc de la comparaison permanente de

différents champs vers lesquels l'œil se tourne. Néanmoins, on parle d'angle d'observation, qui couvre environ 60°

dans le plan horizontal. C'est cet angle qui sert de référence pour la focale "normale" pour le format considéré.

D'autre part, l'œil a une sensibilité aux mouvements et à la lumière qui atteint presque les 180°, que décrit l'angle de

"perception".

Un autre point important c'est la façon dont les viseurs sont réglés. Par exemple il est courant que les viseurs des

appareils reflex 24×36 soient réglés pour que la focale de 35 mm donne un grossissement optique identique à ce que

l'œil nu verrait ; le 50 mm est donc affecté, à travers le viseur de ces appareils, d'un facteur de grossissement de 50/35

= 1,4.

Dans les appareils non reflex à télémètre, selon le modèle, le viseur peut être construit ou réglé à différentes valeurs

de grossissement entre 0,5 et 1,25 (avec une lentille additionnelle) ; grâce à des cadres-repères dans le viseur, ce qui

est vu dans le viseur est relié avec ce que les objectifs de différentes focales enregistreront sur la surface de 24×36

mm.

Il est clair que les vues prises aux très grands angles ou aux très longues focales ont quelque chose de « non-naturel »,

il est donc légitime de chercher à placer entre les deux une focale normale ou naturelle. La notion de « focale

normale » couvrant un angle de 53° (diagonale = focale), sans exclure totalement des raisons d'optique physiologique,

doit peut-être sans doute plus à l'histoire de la technique photographique. On peut en effet évoquer le poids historique

des optiques de type triplet et tessar qui couvrent, justement, cet angle avec une bonne qualité d'images pour un

encombrement et un prix réduits, formules optiques qui ont dominé le marché pendant presque un siècle.

Ci-dessous, un même objet photographié à travers diverses focales depuis un même point (le photographe ne se

déplace pas)

28 mm

50 mm 70 mm

210 mm

Déformation apparente de l'environnement

Une focale courte comme le 28 mm, aussi appelé grand angle, déforme apparemment la perspective et a un angle de

vision plus important que celui de l'œil humain. Là encore il faut nuancer compte tenu des remarques faites ci-dessus

sur le champ de vision de l'œil, mais il n'est pas possible à l'œil d'embrasser le champ total de 75° d'un 28 mm en

24×36 sans balayer le champ par un réflexe naturel de rotation du globe oculaire. L'image enregistrée sur le film en

une seule fois sous 75° est donc très différente de l'impression visuelle.

Une focale longue comme le 200 mm (téléobjectif) rapproche les plans et « aplatit » le fond du sujet.

Un point important est celui du rendu de perspective. Le rendu de perspective tel qu'il est vu par l'œil ou l'appareil

photo ne dépend que du point de vue où on se place. D'un même point de vue, une longue focale ou un grand

angulaire donneront le même rendu de perspective, et ceci quel que soit le type d'appareil ou de format utilisé. Un

agrandissement de la portion centrale de l'image prise au 28 mm est exactement identique dans sa perspective à

l'image prise avec une longue focale. Il n'est pas possible de changer le rendu de perspective sans changer de point de

vue. Un zoom ne fait que recadrer une image à la prise de vue, ce qui est un atout considérable, mais ne peut pas

changer le rendu de perspective.

Il convient également de distinguer la notion de téléobjectif de la notion de longue focale. Une longue focale

photographique est par convention toute focale plus longue que la diagonale du format. Parmi les formules optiques

utilisées, les téléobjectifs sont des longues focales qui ont l'avantage d'un encombrement mécanique plus court que

leur distance focale. Ils sont très prisés sur les reflex petit format, mais on peut parfaitement utiliser comme longue

focale d'autres formules que les téléobjectifs, par exemple des objectifs de lunette astronomique qui devront être

placés à peu près à une distance focale en avant du film, c'est-à-dire que le longueur de tube dans ce cas doit être au

moins aussi longue que la focale pour pouvoir mettre au point sur l'infini.

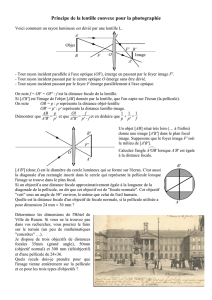

28 mm 35 mm 50 mm 70 mm

135 mm 270 mm

Effet des focales de 28 (courte), 35, 50 (moyenne), 70, 135 et 270 mm (longues) sur l'environnement : le photographe

se déplace de façon à ce que l'objet ait toujours la même taille sur la photo. De ce fait, le point de vue change donc le

rendu de perspective change tout en conservant la même dimension à l'objet central.

Autre exemple :

50 mm (focale moyenne)

17 mm (focale ultra-courte)

Les objectifs de type zoom ont une focale variable.

Voir l'article détaillé Déformation de perspective liée à la distance focale.

Angle de champ

Une longue focale (téléobjectif) correspond à un petit angle de prise de vue alors qu'une focale courte (grand angle),

comme son nom l'indique, a un angle de prise de vue beaucoup plus grand.

Projection cinématographique

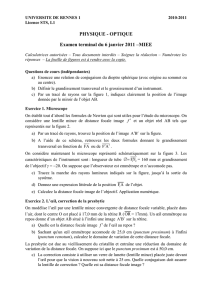

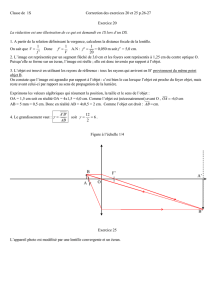

Relation entre la hauteur h du photogramme (film sur la gauche), la distance focale ƒ de l'objectif (au centre), la

hauteur H de l'écran (à droite) et le distance de projection D

Sur la pellicule, la largeur du photogramme est constante (18 mm), mais à la projection, c'est la hauteur qui est

constante (hauteur de l'écran) ; on utilise donc des objectifs avec différentes focales ; pour le format 2,35:1

(Cinémascope), on utilise de plus une anamorphose

En projection cinématographique, l'écran est situé « à l'infini » et la pellicule est donc dans le plan focal. La distance

focale ƒ est adaptée afin que la hauteur de l'image projetée soit la hauteur de l'écran. La focale à utiliser se calcule

facilement en fonction :

•

de la hauteur de l'image sur la pellicule (voir Format de projection), h ;

•

la hauteur de l'écran, H ;

•

la distance projecteur-écran, D.

Il s'agit d'une simple loi proportionnelle (théorème de Thalès) :

H/h = (D-ƒ)/ƒ ≃ D/ƒ

puisque ƒ << D.

On utilise un cache pour tronquer la fenêtre de projection :

•

en général, il y a une bande noire qui remplit ce rôle, mais elle n'est pas totalement opaque d'une part (pour la

puissance de la lanterne), et d'autre part, comme le reste de la pellicule, elle peut être endommagée et laisser

passer de la lumière ;

•

certains films contiennent une image plus grande que celle projetée (l'image impresionnée lors de la prise de

vue est plus haute que le cadre), donc pas de bande noire.

Dans le cas du Cinémascope (rapport largeur sur hauteur de 2,35), on utilise une anamorphose : un complément

optique afocal placé devant l'objectif de prise de vue ou parfois dans le système de tirage des copies comprime

l'image dans le sens de la largeur sur la pellicule ; ce même dispositif est utilisé devant l'objectif de projection pour

restituer, sur l'écran, une image remise à sa bonne largeur. Le plus connu de ces dispositifs est l'Hypergonar du

professeur Chrétien mais il en existe d'autres ; tous comportent des associations de « lentilles » cylindriques.

1

/

5

100%