Traité de Versailles - Fichier

Traité de Versailles 1

Traité de Versailles

Pour les articles homonymes, voir Traité de Versailles (homonymie).

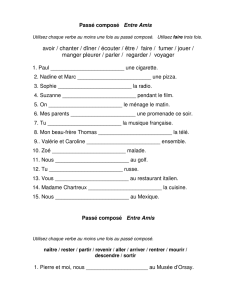

Traité de Versailles

Signature du traité de 1919, galerie des Glaces, château de Versailles.

Traité de paix entre les Alliés et les Puissances associées et l'Allemagne

Dépôt Gouvernement français

Langues Français, anglais

Signé 28ƒjuinƒ1919

(Versailles, France)

Effet 10ƒjanvierƒ1920

(Ratification par l'Allemagne

et les trois principales puissances alliées.)

Parties

Partie 1 Partie 2

Parties Perdant Vainqueurs

Signataires ƒRépublique de Weimar ƒRoyaume-Uni

ƒRépublique

française

ătats-Unis

ƒVoir le traité sur Wikisource

Le traité de Versailles de 1919 est un traité de paix signé entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première

Guerre mondiale.

Élaboré au cours de la conférence de Paris, le traité fut signé le 28ƒjuinƒ1919, dans la galerie des Glaces du château

de Versailles et promulgué le 10ƒjanvierƒ1920. Il annonça la création d'une Société des Nations et détermina les

sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés. Celle-ci, qui n'était pas représentée au cours de la

conférence, se vit privée de ses colonies et d'une partie de ses droits militaires, amputée de certains territoires et

astreinte à de lourdes réparations économiques. Ces indemnités restent cependant inférieures, par rapport à la

richesse nationale, à ce que la France avait dû payer aux Alliés en 1815.

Traité de Versailles 2

Choix du lieu

Le choix du lieu de signature du traité marque pour la France l'occasion d'effacer symboliquement l'humiliation de la

défaite lors de la guerre de 1870. C'est en effet dans la même galerie des Glaces, au château de Versailles, qu'avait eu

lieu la proclamation de l'empire allemand, le 18ƒjanvierƒ1871.

Choix de la date

La signature du traité de Versailles le 28ƒjuinƒ1919 n'est pas non plus sans sens. En effet, elle renvoie directement au

28 juin 1914, date de l'attentat de Sarajevo, événement direct, ou plutôt prétexte, à l'origine de l'ultimatum

austro-hongrois adressé à la Serbie, déclencheur de la Première Guerre mondiale.

Conditions de la rédaction et de la signature du traité

Signature du traité

On invita des représentants de territoires du monde entier à la

conférence de paix, mais aucun responsable des États vaincus et

de la Russie, qui avait quitté la guerre en 1917. Certaines

personnalités eurent une influence déterminante. On en retient

habituellement les dirigeants de cinq des principales puissances

victorieuses : Lloyd George, Premier ministre britannique,

Vittorio Orlando, président du Conseil italien, Milenko R.

Vesnić [1] ministre de Serbie, Georges Clemenceau, son

homologue français et Woodrow Wilson, le président des

États-Unis.

Signature du traité, vue par le peintre William Orpen

Chaque représentant est libre de travailler à la rédaction du

traité, mais les positions de ces hommes divergent. Le président

américain veut mettre en place la nouvelle politique

internationale dont il a exposé les principes directeurs dans ses

Quatorze points. Pour lui, la nouvelle diplomatie doit être

fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et sur la

collaboration entre États. Il dispose d'un grand prestige. Il

cherche à ménager l'Allemagne pour éviter qu'un esprit

revanchard ne s'y développe. Les responsables anglais tiennent

aussi à laisser à l'Allemagne une certaine puissance. Fidèles à

leur théorie d'équilibre entre les puissances, ils tiennent à

empêcher la France d'acquérir une hégémonie en Europe

continentale. Clemenceau, au contraire, cherche à imposer de

lourdes indemnités pour limiter la puissance économique et

politique de l'Allemagne, et pour financer la reconstruction de la

France.

Traité de Versailles 3

L'affaire de Fiume

Article détaillé : Régence italienne du Carnaro.

La signature du traité fut retardée de plusieurs mois par le coup de force de Gabriele D'Annunzio qui s'empara de la

ville de Fiume. Il fallut attendre l'intervention de la marine italienne en décembre 1920 pour que le traité de Rapallo,

instaurant l'État libre de Fiume, puisse s'appliquer et permettre la proclamation officielle du traité de Versailles. C'est

lors de ces événements que Georges Clemenceau fait appel au général Humbert, mis à disposition de son

gouvernement militaire quelques mois plus tôt par le général Mordacq, et l'envoie en Adriatique par Fiume et les

territoires revendiqués par les Italiens. Les forces interalliées dans les Balkans et l'Adriatique constatent cet

impérialisme italien qui se porte à l'encontre de l'esprit du Traité de Versailles embryonnaire ; Lloyd George et

Georges Clemenceau s'inquiètent de ce comportement agressif qui prolonge les tensions de la fin de guerre, tandis

que Woodrow Wilson voit par ces revendications une menace au « droit des Serbes et des Slaves à disposer

d'eux-mêmes ». La prise de Fiume laisse entrevoir le militarisme et le nationalisme de l'Italie six ans avant

Mussolini.

Contenu

La première partie établit une charte pour une Société des Nations. Elle reprend l'idéal wilsonien d'une diplomatie

ouverte, organisée par un droit international. La treizième partie pose les principes du Bureau International du

Travail. Le reste du traité est essentiellement consacré aux conditions de la paix en Europe. Un principe, énoncé à

l'article 231, structure l'ensemble : l'Allemagne et ses alliés sont déclarés seuls responsables des dommages de la

guerre (que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie avaient effectivement déclarée en 1914). Ce principe justifie les

exigences très lourdes des vainqueurs à l'égard de l'Allemagne. Les principales dispositions du traité sont :

Remaniements territoriaux

La seconde partie du traité définit les frontières de l'Allemagne, mais dans plusieurs régions, le tracé définitif est

remis à plus tard. L'indépendance des nouveaux États de Pologne et de Tchécoslovaquie est également affirmée.

L'indépendance de l'Autriche est également protégée : il est interdit à l'Allemagne de l'annexer (art. 80).

L'Allemagne se voit amputée de 15 % de son territoire et de 10 % de sa population au profit de la France, de la

Belgique du Danemark, et surtout de la Pologne, nouvellement recréée. Il s'agit essentiellement de régions qu'elle

avait naguère conquises par la force. Les principales transformations territoriales sont :

•• la restitution à la France de l'Alsace et de deux départements lorrains (La Moselle et La Meurthe) (art. 27) ;

• l'intégration à la Belgique des cantons d'Eupen et de Malmedy, dont la Vennbahn (art. 27) ;

• la possibilité pour le Danemark de récupérer certains territoires du nord de l'Allemagne où se trouvent des

populations danoises. La décision doit être soumise à un vote de la population locale. (art. 109 à 111). Le

référendum est mené en 1920. Les villes d'Aabenraa, Sønderborg et Tønder, et leurs environs passent alors au

Danemark

• Le Territoire du Bassin de la Sarre est placé sous administration internationale pour 15 ans. Son statut définitif

doit être soumis à référendum.

• D'importants territoires qui se trouvaient dans l'est de l'Allemagne sont attribués au nouvel État polonais (art.28).

Dans certaines régions, le statut définitif n'est pas décidé. Il doit être déterminé par une commission ou par un

référendum dans la zone concernée (art 87 à 93). Dantzig devient une ville libre, ce qui garantit l'accès de la

Pologne à la mer, mais a aussi pour effet de séparer la Prusse orientale, restée allemande, du reste de l'Allemagne.

Traité de Versailles 4

Dispositions militaires

De nombreuses mesures sont prises pour limiter le pouvoir militaire de l'Allemagne et protéger ainsi les États

voisins. Les clauses militaires forment la cinquième partie du traité.

• L'Allemagne doit livrer 5ƒ000 canons, 25ƒ000 avions, ses quelques blindés et toute sa flotte (qui se sabordera dans

la baie écossaise de Scapa Flow).

• Son réarmement est strictement limité. Elle n'a plus droit aux chars, à l'artillerie et à l'aviation militaire.

• Son armée sera limitée à un effectif de 100ƒ000 hommes et le service militaire aboli.

Article détaillé : Occupation de la Rhénanie après la Première Guerre mondiale.

• La rive gauche du Rhin, plus Coblence, Mayence et Cologne, sont démilitarisées.

Dispositions économiques et financières

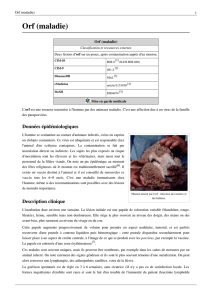

Page couverture de la version en anglais du traité.

(Document publié vers le 28 juin 1919.)

• À la suite des dommages de guerre causés pendant toute la durée de

la guerre dans le Nord de la France et en Belgique, l'Allemagne -

considérée comme seule responsable de la guerre -, doit payer de

fortes réparations à ces deux pays. Le montant à payer est fixé par

une commission en mai 1921. Il s'élève à 132 milliards de marks-or,

une somme très élevée[2]. Le montant total des dommages causés

par la guerre aux alliés a toutefois été estimé à 150 milliards de

marks-or.

• Plusieurs sanctions commerciales et des livraisons en nature

complètent ce volet économique : l'Allemagne perd la propriété de

tous ses brevets (l'aspirine de Bayer tombe ainsi dans le domaine

public). Les fleuves Rhin, Oder et Elbe sont internationalisés et

l'Allemagne doit admettre les marchandises en provenance

d'Alsace-Moselle et de Posnanie sans droits de douane. En outre, le

pays doit livrer aux Alliés du matériel et des produits.

Renoncement de l'Allemagne à son empire colonial

Dans la quatrième partie du traité, l'Allemagne, toujours à titre de

compensations, est sommée de renoncer à son empire colonial. Il s'agit

pour les puissances victorieuses d'agrandir leurs empires coloniaux aux dépens de l'Allemagne, mais aussi de punir

moralement l'Allemagne. L'Allemagne, responsable de la guerre, avait commis auparavant des actes de barbarie,

notamment le massacre des Héréros (1904-1911, en Namibie). En ce sens, elle est incapable d'assumer la mission

civilisatrice que les contemporains attachent au colonialisme. C'est ainsi que, au sein des Alliés, les puissances

coloniales riveraines des possessions allemandes en Afrique (Grande-Bretagne, France, Belgique et Union

sud-africaine) se partagent ces dernières : le Cameroun, le Togo, l'Afrique-Orientale allemande (actuels Tanzanie,

Rwanda et Burundi) et le Sud-Ouest africain (actuelle Namibie). Cette dernière colonie allemande a déjà été

conquise militairement en 1914-1915 par l'Union sud-africaine, qui la reçoit en mandat par la SDN en 1920. Dans la

foulée, l'Allemagne devra également renoncer à ses intérêts commerciaux (ses comptoirs et ses conventions

douanières) de par le monde (Chine, Siam, Maroc, Égypte, Turquie, etc.).

Traité de Versailles 5

Les traités annexes

Répartition des peuples européens du sud et de l'est

avant le conflit.

Des traités annexes au traité de Versailles sont signés séparément

avec chacun des vaincus : Les traités de Saint-Germain-en-Laye

puis du Trianon avec l'Autriche-Hongrie qui est partagée en :

• une Autriche réduite au territoire majoritairement occupé par

des germanophones ;

• un État hongrois indépendant, réduit au territoire

majoritairement occupé par des magyarophones, moins certains

comtés de Slovaquie, Voïvodine et Transylvanie, notamment

ceux enclavés dans d'autres majorités linguistiques ;

• la Tchécoslovaquie, État principalement binational (Tchèques et Slovaques), mais avec une forte minorité

germanophone (Sudètes) et d'autres minorités : polonaise, hongroise, ruthène.

•• d'autres parties de son territoire vont à :

• la Roumanie (la Transylvanie avec de fortes minorités hongroise et germanophone, enclavées au milieu des

Roumains) ;

• l'Italie (les provinces germanophone de Bolzano et italienne de Trento, la ville de Trieste, la péninsule de

l'Istrie et la ville de Zara en Dalmatie). Toutefois, la province de Bolzano est officiellement bilingue depuis la

2e moitié du XXe siècle, grâce à Alcide de Gasperi (nom allemand : Süd Tirol Bozen Provinz).

• pour répondre aux vœux de la majorité des Slaves du sud à l'époque, et pour récompenser la Serbie, une

fédération des Slaves du sud est créée : la Yougoslavie (dite alors officiellement Royaume des Serbes, Croates

et Slovènes), comportant Serbie, Monténégro, Croatie et Slovénie, plus la Bosnie-Herzégovine (région

multinationale) et une minorité hongroise en Voïvodine. Cette clause du traité de Versailles sera abrogée en

2003, et son abrogation, définitivement effective en 2006 : La Yougoslavie n'existe plus. Cependant, les

anciennes régions austro-hongroises (Slovénie et Croatie), sont des pays à part entière, membres de l'UE (XXIe

siècle).

L'Entente signe le traité de Neuilly-sur-Seine avec la Bulgarie, et celui de Sèvres avec l'Empire ottoman.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%