VOIES URBAINES

Extrait du Vocabulaire français de l'Art urbain, par Robert-Max Antoni, sur www.arturbain.fr

Extrait du “Vocabulaire français de l'Art urbain”, par Robert-Max Antoni, sur www.arturbain.fr

VOIES URBAINES

VOIES URBAINES :

Du latin via, « voie », et

urbanus, « de (la) ville ».

Espace à parcourir pour aller

quelque part. Voies urbaines, à

l'intérieur d'une agglomération

(rue, avenue, boulevard, etc.).

Voies express, à circulation

rapide, dans les villes. Les voies

sur berges, à Paris.

D'une manière générale,

la voie publique est "tout

espace du domaine public

destiné à la circulation

(voies proprement dites,

places, etc.) dans les villes.

[…]. Partie d'une route de

la largeur d'un véhicule.

Route à trois, quatre

voies » (Le Robert).

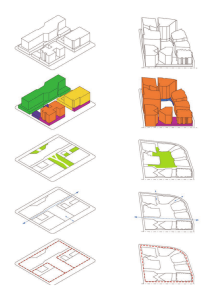

Dès l'époque grecque, à

travers les cités-États, coexis-

tent deux modèles

d'organisation, le plan libre

(Pergame) et le plan ortho-

normé (Milet) (1). Ce der-

nier, datant du Ve siècle

av. J.-C., se fonde sur un plan

en échiquier. Son découpage

perpendiculaire délimite les

insulæ rectangulaires per-

mettant une lecture claire et

symbolique de l'espace. À la

même époque, les Romains

s'inspirent des principes

grecs. L'organisation viaire

découvre une place centrale

au croisement de l'axe

est/ouest (decumanus) et

nord/sud (cardo). Les voies

sont réglementées selon leur

usage. Les itinera désignent

les rues pour piétons, l'actus

sert pour le passage d'un

char et la via, pour celui de

deux chars. Leur largeur

varie de 4 à 8 m avec une

exception de 32 m pour la

Via Noua de Rome. Déjà, les

rues sont dallées et bordées

de trottoirs. Aoste révèle une

persistance de la trame viaire

romaine jusqu'à nos

jours (2).

La planification isotropique

est abandonnée dans les

villes chrétiennes du Moyen

Âge. Elles s'organisent au-

tour d'un lieu de culte ou

d'un château fort protecteur

suivant un plan circulaire.

Délimité par des enceintes,

l'espace urbain se compose

de voies très étroites et

irrégulières, comme l'illustre

la cité de Brive (3).

Au XVIIe siècle, on assiste à

l'élargissement des artères

principales grâce au principe

de l'expropriation immédiate.

Suivant une politique d'unifi-

cation, les dimensions sont

normalisées. Le plan officiel

des rues de Paris de

Verniquet permet d'établir

trois classes de voies : 10 m

et plus, de 8 à 10 m et moins

de 8 m. Parallèlement, la

hauteur des bâtiments est

définie. Sous le Directoire,

un arrêté codifie les dimen-

sions des rues entre 14 m et

6 m.

Durant la révolution indus-

trielle, 95 % du système

viaire français est mis en

place entre 1836 et 1886. La

voirie parisienne sert de

modèle. Rambuteau (1833-

1848) applique, sous la

Restauration, les premiers

plans d'alignement en

perçant et élargissant certains

axes. La voie urbaine est

traitée comme un équipe-

ment. Une partition horizon-

tale (les chaussées et les

trottoirs) et verticale (sol et

sous-sol) est implantée.

Haussmann (1853-1870) im-

pose un plan d'ensemble

systématique de la voirie

urbaine pour répondre aux

problèmes d'encombrements

dus à la circulation. L'art de

la voirie codifie l'espace

urbain et son paysage. La rue

est traitée comme une

composition (profil bombé,

revêtement, trottoirs et

caniveaux). Le boulevard et

l'avenue déterminent une

nouvelle typologie de voies

urbaines (8/9).

Les villes américaines quant

à elles sont planifiées suivant

le modèle de la trame de

Jefferson (Jefferson's Ordinance)

qui définit un quadrillage

rectiligne strict (7).

Cerda (1815-1876) propose

sa « teoria » fondée sur un

urbanisme de réseaux

précurseur des doctrines du

Mouvement moderne. Son

approche fonctionnaliste, la

première, différencie l'espace

du mouvement (la voirie) de

celui du séjour (les îlots)

suivant le concept de

« viabilité universelle », com-

me le montre le plan de

Barcelone (4). La ville se

compose d'un système de

voies orthogonales formant

les carrefours traités en pans

coupés et percées de voies

diagonales. Les voies particu-

lières sont réservées à l'accès

aux lotissements.

Ebenezer Howard (1850-

1928) publie en 1899 le

concept des cités-jardins

satellites en Angleterre. Leur

plan théorique partant d'un

rond-point central suit un

schéma radioconcentrique

avec une hiérarchisation des

voies (6).

Les CIAM approfondissent

la logique de la spécialisation.

En 1933, Le Corbusier

présente, au congrès d'Athè-

nes, sa théorie de « la ville

fonctionnelle ». Le système

viaire est requalifié selon la

vitesse et hiérarchisé suivant

trois fonctions fondamen-

tales : l'habitat, le travail et le

loisir. À Chandigar (5), il

applique le principe des

« sept V » composé de

sept voies adaptées à l'usage

et à la circulation modernes.

En préviligiant la vitesse et

en évitant les carrefours par

des voies en dénivelé, il

réduit le réseau viaire à une

monofonctionnalité circula-

toire avec perte d'orientation

et de liens avec le bâti.

La croissance de la motorisa-

tion dans les années qui

suivent la Seconde Guerre

mondiale bouleverse la

problématique des villes.

En 1969, les voies rapides

urbaines (autoroutes urbai-

nes) sont mises en place sur

les berges parisiennes. Le

boulevard périphérique se

substitue aux remparts

suivant un schéma circulaire.

Dans les années soixante-dix,

les rues piétonnes font leur

apparition pour restituer le

centre des villes aux

riverains. Avec l'évolution

des différents modes de

déplacements (transports en

commun, vélos, etc.)

surgissent les voies en site

propre employées notam-

ment au cœur des « villes

nouvelles » (10).

À l'inverse, l'essor de voies

mixtes réglementées telles

que les zones 30 (limitées à

30 km/h) ou les cours

urbaines sont des alternatives

à la spécialisation et à

l'encombrement de l'espace

urbain.

La réduction du station-

nement et de la circulation

automobile aux voies

urbaines ne peut que réhabi-

liter les espaces publics pour

les citadins. Cependant les

habitudes prises par nos

concitoyens et les nom-

breuses activités économi-

ques qui dépendent de

l'usage abusif de l'auto

constituent une résistance au

changement comportemen-

tal et économique. Seule une

réponse globale dans le

temps apportera une amélio-

ration de notre cadre de vie.

V. AVENUE, BOULEVARD,

CARREFOUR, COUR, ÎLOT,

LOTISSEMENT, ROND-

POINT, RUE, RUE PIÉ-

TONNE.

« Le point de départ comme le point d'arrivée de toutes

les voies est toujours l'habitation ou la demeure de

l'Homme. La communication entre ces deux points

extrêmes n'est généralement pas directe et elle doit

s'effectuer par des voies intermédiaires. Un système de

voies ressemble à un bassin fluvial. Les sources forment

des ruisseaux qui affluent vers des torrents. Ceux-ci

débouchent dans les rivières qui, à leur tour, se jettent

dans le fleuve qui mènera toutes ces eaux à la mer. De

même, l'Homme sort de sa maison en empruntant un

sentier qui le conduit à un chemin qui débouche sur un

chemin vicinal. Celui-ci mène à une route

départementale, puis nationale, et ainsi de suite,

jusqu'au rivage de la mer où les différentes voies se

disperseront sur cet élément navigable en toutes

directions pour desservir les divers points du globe. »

I. Cerda

1

/

1

100%