Gestion publique des risques et crises telluriques : quand l

ACPAP 2015 4ème conférence annuelle

Gestion publique des risques et crises telluriques!: quand

l’administration rencontre les sciences de la Terre

1

Maud H. Devès

Institut de Physique du Globe de Paris, CNRS UMR 7154 – Sorbonne Paris Cité

Sciences Po Paris

Thomas Ribémont

CERAL, Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité

ICEE, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle

CEPEL, Université de Montpellier 1

!

-

!

Introduction

!

Qu’il s’agisse d’aléas technologiques ou telluriques, la gestion des risques est un

enjeu primordial des politiques publiques contemporaines . Gérer le risque requiert en

2

premier lieu d’identifier les aléas et de les caractériser!; au moins dans une certaine

mesure. Pour cette raison, la gestion des risques s’effectue nécessairement à l’articulation

entre recherche, expertise scientifique et décision publique . Ceci a des incidences à la

3

fois sur la manière dont s’opère une politique publique mais aussi sur la manière dont les

scientifiques travaillent.

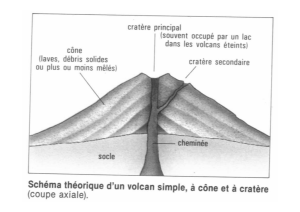

Nous avons choisi de nous intéresser à deux cas de gestion de crise, associées à

l’aléa volcanique : l’éruption phréatique de la Soufrière de Guadeloupe en 1976, et

l’éruption magmatique de Soufrière Hills de Montserrat (1995 - en cours). Ces deux crises -

à l’instar des travaux de Francis Chateauraynaud et Didier Torny sur l’amiante, le nucléaire

et les maladies à prions - éclairent, en creux, deux scenarii possibles de circulations des

4

savoirs et de controverse au sein de la communauté de recherche elle-même, et entre les

5

chercheurs et les décideurs.

" 1

Cet article s’appuie sur des recherches en cours dans le cadre du programme SPC Politiques de la Terre, qui

1

ont fait l’objet d’une présentation préliminaire lors du colloque CoSPOF en février 2015.

Beck, U. La société des risques.

2

Voir par exemple sur le lien entre expertise et décision publique, Lascoumes, Pierre (dossier coordonné par),

3

«!Expertise et action publique!» Problèmes politiques et sociaux, n° 912, Paris, La Documentation française,

mais 2005.

Chateauraynaud, F.!; Torny, D., Les sombres précurseurs. Une sociologie de l’alerte et du risque, Paris,

4

EHESS, 1999.

Sur la circulation des savoirs, voir notamment Latour, B.!; Woolgar, S., La vie de laboratoire!: la production

5

des faits scientifiques, traduit de l’anglais par M.!Biezunski, Paris, La Découverte, 2006 (1ère éd. anglaise,

1986, 1ère éd. française, 1988).

ACPAP 2015 4ème conférence annuelle

La «!crise de 76!» a en effet donné lieu à d’intenses polémiques et est restée

célèbre comme l’exemple à ne pas suivre dans la gestion des crises ,,,. Les vicissitudes

6 7 8 9

rencontrées alors par les différents acteurs rappellent notamment combien les frontières

entre recherche, expertise et décision peuvent devenir floues en contexte d’incertitude.

Les scientifiques ne réussirent pas à s’entendre et une violente polémique éclata entre les

experts, rendant d’autant plus complexe pour l’administration et les élus la gestion de la

crise. Largement relayée par les médias, cette controverse vint semer un trouble durable

conduisant la population à douter de la pertinence des interprétations proposées par les

scientifiques et des décisions prises par les autorités. Fort du retour d’expérience de la

«!crise de 76!», la crise de Montserrat donna lieu à une gestion de crise très différente. On

s’appuya notamment sur l’analyse structurée du jugement des experts et sur des outils

probabilistes de quantification de l'incertitude et d'aide à la décision .

10

La comparaison entre ces deux crises permet ainsi de mettre en évidence le rôle clé

joué par l’introduction des instruments probabilistes dans l’évolution des controverses.

Notre analyse comparée s’appuie sur un regard croisé!associant des chercheurs en

sciences de la Terre et en science politique. L’hybridation de ces «!disciplines », avec leurs

ensembles différents de culture, de savoirs et de savoir-faire, doit permettre de dépasser

la logique duale qui oppose traditionnellement l’Homme à la Nature, et les Sciences

Humaines et Sociales aux Sciences de la Nature. Il s’agit donc de prendre au sérieux l’idée

" 2

Stieltjes, L., Au-dessous du volcan. Volcans et séismes, Aléas et Enjeux, n°9, 2004.

6

Fiske, R., «!Volcanologists, journalists, and the concerned local public: a tale of two crises in the eastern

7

Caribbean!», in Boyd, F. (ed.), Explosive Volcanism: Inception, Evolution and hazards. Studies in Geophysics,

National Academy Press, p. 170–176, 1984.

Lepointe, E., Essai sur la réponse sociale à une catastrope : La Soufrière de Guadeloupe en 1976, Thèse

8

Doctorat d’Etat, Université Paris 10 Nanterre, vol. 1 (p. 1-445) et vol. 2 (p. 447-975), 1984 ; et Lepointe, E.,

«!Le réveil du volcan de la Soufriére en 1976 : la population guadeloupéenne à l’épreuve du danger!», in Yacou,

A. (ed.), Les catastrophes naturelles aux Antilles – D’une Soufriére à l’autre, CERC Université Antilles et de la

Guyane, Editions Karthala, Paris, p. 15-71, 1999.

Komorowski, J.-C. ; Beauducel, F. ; Devès, M. ; Dessert, C. ; de Chabalier, J.-B., and the CASAVA research

9

consortium, Failed magmatic eruptions, uncertain precursors and false alarms: lessons learned from the

1976-77 La Soufrière of Guadeloupe volcano (French Antilles) crisis, Workshop of the Cost Action IS1304

“Expert Judgment Network: Bridging the Gap Between Scientific Uncertainty and Evidence-Based Decision

Making”: Science, uncertainty and decision making in the mitigation of natural risks, Dipartimento della

Protezione Civile, Roma, October 8-10, 2014, abstract, http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/

documents/Abstracts_workshop_8_10ottobre2014.pdf; http://www.expertsinuncertainty.net/, 2014.

On pourra lire par exemple : Aspinall, W., “A route to more tractable expert advice”, Nature, vol. 463, p.

10

294-295, 2010 ; Aspinall, W., ; Cooke, R., “Expert Elicitation and Judgement”, in Hill, L. ; Rougier, J.-C. ;

Sparks, RSJ. (eds.), Risk and Uncertainty assessment in natural Hazards, Cambridge University Press, p. 64-99,

2013!; Aspinall, W. ; Blong, R., Chapter 70, “Volcanic risk assessment”, in! Sigurdsson et al. (eds.), The

Encyclopedia of volcanoes, Elsevier, in press, 2015 ; Hincks, T.K. ; Komorowski, J.-C. ; Sparks, R.S.J. ; Aspinall,

W., “Retrospective analysis of uncertain eruption precursors at La Soufrière volcano, Guadeloupe, 1975–77:

volcanic hazard assessment using a Bayesian Belief Network approach”, Journal of Applied Volcanology, 2014,

3:3!; 10.1186/2191-5040-3-3!; http://www.appliedvolc.com/content/3/1/3 ; Woo, G., Calculating

catastrophe, Imperial College Press, London, p. 1-355, 2011.

ACPAP 2015 4ème conférence annuelle

selon laquelle l’approche interdisciplinaire est susceptible de contribuer à une meilleure

compréhension de l’articulation entre recherche, expertise et décision .

11

En terme de méthode, nous nous appuyons sur une analyse de la littérature en

sciences de la Terre et en sciences politiques (analyse de l’action publique), et sur l’étude

des nombreux documents d’archives récoltés par les équipes de l’Institut Physique du

Globe de Paris (IPGP) à propos de la «!crise de 76!» (rapports de l’observatoire de la

Guadeloupe, communiqués de presse, articles scientifiques, etc.). Pour ce qui est de la

«!crise de Montserrat!», nous nous appuyons principalement sur la revue de la littérature,

les rapports produits par les experts dans la gestion de cette crise ainsi que des

observations participantes effectuées par des chercheurs de l’IPGP.

Cet article s’articule en deux temps. Une première partie revient sur certains

concepts clés!de l’analyse de l’action publique!: l’expertise, les notions de controverse et

d’instrument. Une seconde partie explore l’utilisation de ces concepts à partir des deux

cas d’études précités.

!

!

" 3

Plusieurs travaux existent sur ces questions!: voir par exemple, Dumoulin, L., L’expert en justice : De

11

l’invention d’une figure à ses usages, Paris, Economica, collection « Etudes politiques », 2007!; Trépos, J.-Y.,

Sociologie de l’expertise, Paris, PUF, 1996!; Fischer, F., Technocracy and the Politics of Expertise, London,

Sage, 1990.

ACPAP 2015 4ème conférence annuelle

I. Quel cadre conceptuel pour aborder l’articulation entre recherche en

sciences de la Terre, expertise et décision ?

!

1) Une approche par la notion d’expertise

!

La question de la prise en compte politique des risques telluriques renvoie au poids

croissant de l’expertise dans le champ de la gestion des risques et de l’action publique. On

peut certes souligner que la notion d’expertise fait l’objet, au sein même des disciplines

scientifiques, «!d’affrontements symboliques pour la définition de l’expertise légitime

comme pour la qualité d’expert!», qui ne vont pas sans poser de difficultés théoriques.

12

Au demeurant, les controverses scientifiques entourant le concept d’expertise, loin

d’invalider sa portée heuristique, attestent au contraire le fait que l’intervention savante

dans le débat public peut avoir des effets sur les conditions mêmes de l’activité

scientifique ou sur la perception que les acteurs du champ scientifique ont de leurs

pratiques. Les usages croisés de la science, que mettent en lumière les expertises, ont des

résonances dans le champ scientifique et peuvent, comme le montre, par exemple, le cas

des sciences sociales , avoir un impact direct sur les logiques de recomposition des

13

secteurs de recherche, suscitant, en retour, de vives polémiques internes au monde

savant. Sous cet angle, les tensions autour de la catégorie d’expertise font davantage

office de révélateur des reconfigurations affectant le champ scientifique qu’ils ne récusent

l’intérêt de la notion.

La sociologie propose différentes approches de l’expertise qui, si elles se recoupent

le plus souvent, peuvent être distinguées en fonction des caractéristiques qu’elles mettent

en avant.

Dans une problématisation courante, proche de celle développée par la sociologie

des professions, les notions d’!«!expertise!» ou d’!«!expert!» renvoient tout d’abord à

celles de «!compétence!» ou de «!compétent!», insistant par là même sur la détention et

l’utilisation, par l’expert, d’un savoir et d’un savoir-faire spécifiques . La compétence,

14

dans ce cadre, se fonde sur un savoir et un savoir-faire que l’on peut rattacher à un corpus

savant authentifié et semble largement légitimée par l’appartenance de l’expert à une

communauté scientifique reconnue, cette appartenance étant elle-même, la plupart du

" 4

Damamme, D., «!Michel Crozier, intellectuel, sociologue, expert!», Damamme, D.!; Ribémont, T. (dir.),

12

Expertise et engagement politique, Paris, l’Harmattan, 2001, p. 95.

Dans une perspective proche de celle développée par Pierre Bourdieu dans Homo Academicus (Paris, Ed. de

13

Minuit, 1984), voir par exemple, Ribémont, T., L’expertise historienne dans la France contemporaine!; La

fonction politique de l’histoire en question, thèse de doctorat, sous la dir. de Dominique Damamme, Université

Paris 9, 2006.

Voir sur ce point, Sarfatti Larson, M., «!A propos des professionnels et des experts, ou comment il peut être

14

utile d’essayer de tout dire!», Sociologie et sociétés, vol. XX, n° 2, octobre 1988, p. 23-40.

ACPAP 2015 4ème conférence annuelle

temps, associée à des instruments d’analyse et de mesure, à la mise en avant d’une

méthode, voire à des grades, des titres ou au soutien des pairs. Ainsi, rappelle Corinne

Delmas, bien que «!la compétence scientifique constitue le droit d’entrée à payer pour

accéder à un rôle nouveau, l’autorité des propositions que le chercheur est amené à

formuler en tant qu’expert reste liée à un statut scientifique qu’il doit s’efforcer de

préserver!».

15

En insistant sur la compétence, cette définition a cependant trop tendance à

limiter l’expertise à une simple performance technique. Or, s’il n’est pas inutile de

souligner son caractère technique récurrent, encore faut-il ne pas négliger sa possible

portée normative. Jean-Yves Trépos apparentait ainsi l’acte d’expertise à un jugement ,

16

ce qui inviterait, selon Dominique Damamme, «!à ne pas limiter l’expertise au seul registre

du technique mais à l’ouvrir à la sphère éthique et politique, et à réintégrer, dans la

caractérisation de l’activité d’expertise, les fonctions sociales ou politiques qu’elle est

susceptible de remplir, et son éventuelle visée réformatrice!».

17

Le second registre dans lequel s’inscrivent les définitions de l’expertise insiste,

quant à lui, sur la préexistence d’une demande. Sous cet angle, on peut, à la suite de

Robert Castel, qualifier l’expertise de «!relation de service!» dans laquelle l’expert serait

«!un pourvoyeur d’informations qui, à partir de son savoir propre, aide l’institution

demanderesse à accomplir ses propres finalités!», d’où l’utilisation récurrente par

18

l’expert, ou par celui qui veut se faire reconnaître comme tel, d’une «!rhétorique du

besoin!». L’expertise recouvrirait alors, selon Christiane Restier-Melleray, les

caractéristiques suivantes!: un individu ou un groupe d’individus extérieur et indépendant

de l’institution demanderesse, ne tenant pas de lui-même sa légitimité, bien qu’il soit, en

principe, choisi au regard de son savoir-faire (compétence spécifique), et dont le rôle est

de formuler un jugement ou une aide à la décision . Une telle définition, on le voit, a le

19

mérite d’insister sur les «!situations d’expertise!» et sur le versant utilitaire de l’acte

d’expertise, mettant ainsi l’accent sur les rapports qui se nouent, dans ce cadre, entre

«!science!» et «!action!».

Toutefois, la notion de demande peut se révéler problématique. On note en effet

que la commande, entendue comme un mandat formel, ne se retrouve pas de façon

systématique comme l’attestent les cas de contre expertise et d’expertise alternative, non

" 5

Delmas, Corinne, «!Pour une définition non positiviste de l’expertise!», in Damamme, D.!; Ribémont, T.(dir.),

15

op.cit., p. 18.

Trépos, Jean-Yves, Sociologie de l’expertise, Paris, Presses Universitaires de France, 1996.

16

Damamme, Dominique, «!Michel Crozier, intellectuel, sociologue, expert!», in Damamme, Dominique!;

17

Ribémont, Thomas (dir.), op. cit., p.98.

Castel, R., «!L’expert mandaté et l’expert instituant!», in CRESAL, Situations d’expertise et socialisation des

18

savoirs, CRESAL, 1985, p. 85.

Restier-Melleray, C., «!Experts et expertise scientifique. Le cas de la France!», Revue française de science

19

politique, vol. 40, n° 4, 1990, p. 546-585.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%