Les philosophes et la «bêtise - Français et Philosophie en lycée

!

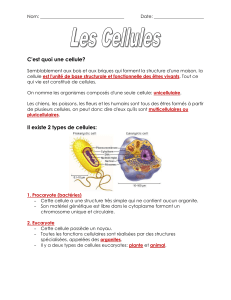

"!

Les philosophes et la «bêtise»

Philosophie magazine

Elisabeth de Fontenay, philosophe et auteur de Le Silence des bêtes, ouvre notre dossier par un constat et

une mise en garde. Oui, la frontière entre l’homme et l’animal s’efface et le débat entre « dualistes » et

« continuistes » n’a plus lieu d’être. Pour autant, la difficulté est aujourd’hui pour la philosophie de

réhabiliter l’animalité sans tomber dans la bêtise.

« Comme si l’homme avait été la grande pensée de derrière la tête de l’évolution animale. Il n’est

absolument pas le couronnement de la création : chaque être se trouve à côté de lui au même degré de

perfection », écrivait Friedrich Nietzsche. Par-delà ou en deçà de notre maîtrise du vivant, nous faisons

désormais, pour le meilleur et pour le pire, l’expérience d’une communauté de destin avec les animaux. Leur

proximité est à l’horizon de quelques-uns de nos problèmes les plus sensibles. Rappelons juste les épisodes

de la vache folle et de la grippe aviaire qui, avec le scandale des conditions industrielles et mercantiles

d’abattage et d’élevage, ont révélé le danger de contamination entre les espèces. On peut évoquer encore la

proche faisabilité de greffes d’organes animaux à des humains ou la création de chimères, animaux hybrides,

que rend désormais effective le génie génétique.

Les recherches scientifiques croisées des paléoanthropologues, des primatologues, des zoologues, des

éthologues et des généticiens, ce qu’on appelle la théorie synthétique de l’évolution (ensemble des théories

contemporaines de l’évolution), ne peuvent que ruiner, dans ses fondements implicites et bien-pensants, la

sacro-sainte foi humaniste et toujours quelque peu créationniste que nous avons dans l’unicité et la

prééminence de notre espèce. Ces disciplines achèvent de faire déroger l’homme, mettant fin à une

arrogance occidentale presque immémoriale.

Face à cette grande crise du propre de l’homme, les philosophes se trouvent en première ligne. Tous, depuis

le commencement grec, ont parlé de l’animalité, tantôt sans la thématiser explicitement, tantôt en lui donnant

une fonction capitale. Les uns, dualistes comme René Descartes et Emmanuel Kant, opposent

radicalement l’humain et l’animal. D’autres, comme Aristote, Gottfried Wilhelm Leibniz, Edmund

Husserl, se représentent une gradation de la sensibilité, de la mémoire, de la conscience, affirmant que

la nature ne fait pas de saut. Pourtant, ces continuistes n’hésitent pas à placer l’homme à part et au-dessus des

autres vivants, comme si le classificateur tendait à s’excepter de la classification. Un personnage du Politique

de Platon proclame drôlement que, si les grues avaient la parole, elles se placeraient d’un côté d’une ligne de

démarcation et mettraient tous les autres vivants, y compris l’homme, de l’autre côté...

Cette sape de la croyance au propre de l’homme passe aujourd’hui par l’écriture de philosophes

postmodernes, résolument anti-métaphysiciens, comme Gilles Deleuze et surtout Jacques Derrida. Il semble

néanmoins qu’il faille maintenir fermement disjointes deux interrogations hétérogènes : celle de l’origine de

l’homme (scientifique) et celle de la signification de l’humain (philosophique, politique). La philosophie,

pour autant qu’on s’engage par elle dans des expériences de pensée et qu’on y produit des concepts pouvant

susciter des normes, n’a pas à soumettre sa problématique aux révisions scientifiques et encore moins aux

conclusions éthico-politiques que certains paléoanthropologues, primatologues, généticiens, éthologues

proposent, ingénument et redoutablement parfois, de leurs résultats.

Ces tentatives de réduction – matérialistes et réactionnaires – de l’historique à l’éthologique ou du social au

« naturel » ne sauraient être ébranlées par de beaux discours sur le libre arbitre et la volonté. Seule une

argumentation philosophique et politique, attentive à ce qu’est un événement, au caractère tragique des

conflits de droit entre les êtres humains permet de ne pas sombrer dans la confusion et l’indistinction.

L’homme est décrit et expliqué par les scientifiques en tant qu’espèce mais, dans leurs pratiques éthiques et

politiques, les hommes se proclament, se déclarent, comme genre humain.

Sans doute est-ce à juste titre que l’ethnologue et philosophe Claude Lévi-Strauss a critiqué la notion de

droits de l’homme, trop ancrée dans une philosophie de la subjectivité, du propre, de l’être moral. Il

défendait le principe d’un droit de l’homme en tant qu’être vivant, droit de l’espèce humaine entre autres

espèces. Bien entendu, on ne peut plus faire taire l’exigence pressante d’un droit des animaux. Faudrait-il

!

#!

pour autant accueillir la réclamation exorbitante, donc injuste, d’une extension des droits de l’homme aux

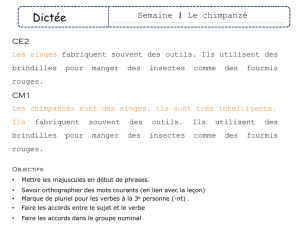

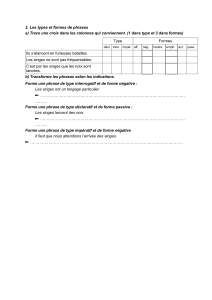

chimpanzés, aux gorilles, aux orangs-outans ? Non, car prendre acte de la continuité oblige en même temps à

reconnaître qu’il y a des sauts qualitatifs, ce qu’on nomme l’émergence.

Oui, il faut prendre acte de l’épreuve infligée au consensus humaniste traditionnel, mais il faut affirmer

aussi avec la philosophie que le destin de l’humain ne se laisse pas déchiffrer à partir des seuls savoirs sur

l’origine de l’homme et les gènes. Sauf à reconstituer un propre d’ordre métaphysique ou théologique, on se

gardera bien de définir l’humain. On sait depuis longtemps qu’il n’y a pas d’essence de l’homme. Il n’est pas

sûr que celui qu’on a pu désigner comme l’animal symbolique puisse se définir par l’existence, l’être pour la

mort, l’expérience d’un monde, alors que l’animal se caractériserait par sa pauvreté en monde et sa non-

représentation de la mort. Il apparaît de plus en plus clairement que les animaux ont eux aussi des

comportements symboliques et des capacités de catégorisation, qu’ils se transmettent des savoir-faire. Tel est

le mauvais coup que portent la primatologie et l’éthologie à l’humanisme métaphysique.

Nous ne pouvons pas plus croire Montaigne disant qu’il y a parfois plus de différence d’homme à homme

qu’entre un animal et un homme que Descartes faisant du langage le critère absolu de l’humain. Il faut être

une brute pour refuser aux bêtes la souffrance, le langage, l’intériorité, la subjectivité, le regard. Mais ne

risque-t-on pas de sombrer dans la bêtise si l’on s’obstine à nier que les hommes ressentent, communiquent,

expriment, produisent autrement et mieux que les plus humains des animaux ?

Par ÉLISABETH DE FONTENAY

Philosophe spécialiste de la différence entre l’homme et l’animal, elle a publié une somme, Le Silence des

bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité (Fayard, 1998). Également auteur de Sans offenser le genre

humain. Réflexions sur la cause animale (Albin Michel, 2008), elle a écrit une préface magnifique au poème

de Lucrèce (trad. A. Ernout, Les Belles Lettres, 2009).

********************

Les$rapports$hommes/animaux$

$%&!'()%&!*+,-./&!0/(!(0+10+)&!%+!2%-+30+4!5%!,-6!7!&%!&.(+%)!4-)!)-440)(!-+8!-/.,-+8!9:%!;0/(%/-<=!

">>?@=!3%&!3)A-(+)%&!A()-/B%&!C+.!4-)30+)-.%/(!6%+)!%/D.)0//%,%/(=!4-)(-B%-.%/(!6%+)!D.%=!7!3%)(-./&!

AB-)5&!6%+)!)%&&%,26-.%/(=!%(!-D%3!C+.!.6&!%/()%(%/-.%/(!5%&!)-440)(&!&0+D%/(!30,46%8%&!5E-,0+)!0+!5%!

*-./%F! G/! H-.(=! 6%! &(-(+(! 4*.60&04*.C+%=! D0.)%! )%6.B.%+8=! 5%! 6E-/.,-6! 5-/&! 6%&! B)-/5%&! 3.D.6.&-(.0/&=! -!

60/B(%,4&! 0&3.66A! %/()%! 5%+8! 30/3%4(.0/&! H0/5-,%/(-6%&!I! l’animal-homme$ et$ l’animal-objet=! 40+)!

-20+(.)! %/! H./! 5%! 30,4(%=! 5-/&! 6-! 4%/&A%! 033.5%/(-6%! -3(+%66%=! 7! +/%! 30/3%4(.0/! 46+&! 30/H0),%! 7! 6-!

&3.%/3%!,05%)/%!I!celle$de$l’animal-être$sensible.$

!

La$ conception$ de$ l’animal-homme!D0<-.(! &+)(0+(! 5-/&! 6E-/.,-6.(A! 6%&! ()-.(&! C+.! 6-! )-44)03*-.%/(!

30/&.5A)-26%,%/(! 5%! 6E*+,-/.(A! 9J*-40+(*.%)=! #KKL@F! J%6-! )%40&-.(! &0+D%/(! &+)! 5%&! %))%+)&!

5E-44)A3.-(.0/! 5+! 30,40)(%,%/(=! 30,,%! 6E-&&.,.6-(.0/! 5%! 6-! 30,,+/.3-(.0/! -/.,-6%! 7! +/! D)-.!

6-/B-B%=!3-4-26%!4-)!%8%,46%!5%!&%!)AHA)%)!7!5%&!./H0),-(.0/&!4-&&A%&=!3%!C+.!/E%&(!C+%!()M&!)-)%,%/(!

6%! 3-&F! :%&! /0,2)%+&%&! -/-60B.%&! C+%! 6E0/! 40+D-.(! 02&%)D%)!%/()%! 6%! 30,40)(%,%/(! 5%! 6E%&4M3%!

*+,-./%! %(! 3%6+.! 5E%&4M3%&! )%6-(.D%,%/(! 4)03*%&! 5%! 6+.! 9%&&%/(.%66%,%/(! 6%&! ,-,,.HM)%&! %(! 6%&!

0.&%-+8@=!0/!4-&&-.(!-2+&.D%,%/(!7!+/%!.5%/(.(AF!

$$

:%! 3%! ()-.(%,%/(! 5%&! -/.,-+8! ).B0+)%+&%,%/(! 30,,%! 5%&! *0,,%&=! +/! 5%&! %8%,46%&! 6%&! 46+&!

&4%3(-3+6-.)%&!%&(!&-/&!50+(%!les$procès$d’animaux$du$Moyen-âgeF!$0)&C+E+/!-/.,-6!-D-.(!26%&&A!0+!

(+A!+/!*0,,%=!il$était$traduit$en$justice,$défendu$par$des$avocats$et$puni$s’il$était$jugé$coupable!

%(!AD%/(+%66%,%/(!4%/5+!%/!B)-/5%!40,4%!%(!%/!4+26.3F!:+!(%,4&!5%!$0+.&!NOO=!6EAD'C+%!5EP+(+/!-D-.(!

,',%!D0+6+!excommunier$les$rats!4-)3%!C+E.6&!()-/&,%((-.%/(!6-!4%&(%F!Q)R3%!7!6-!2).66-/(%!46-.50.).%!

5%! 6%+)! -D03-(=! S-)(*A6A,<! J*-&&-/A%=! 6%&! )-(&! A3*-44M)%/(! *%+)%+&%,%/(! 7! 3%((%! ./1+&(%!

30/5-,/-(.0/!T!9S)+/0.&=!">?L@!

$$

!

U!

S%-+30+4!5%!)%6.B.0/&!0/(!A(A!%/30)%!46+&!60./F!V+.&C+%!certains$dieux$avaient$des$traits$humains=!

d’autres$ dieux$ pouvaient$ avoir$ des$ traits$ animauxF! $%&! -/.,-+8! 5.D./.&A&! -20/5%/(! 5-/&! 6%&!

)%6.B.0/&! 5%! 6EGB<4(%! P/3.%//%=! 5%! 6EO/5%=! 5+! W0+D%-+XY0/5%=! %(! ,',%! 5-/&! 6-! Q)M3%! -/(.C+%F! Z/!

()0+D%!-+&&.=!5-/&!6E-&4%3(!5%&!5.%+8=!5%!/0,2)%+8!,A6-/B%&!%/()%!*0,,%&!%(!-/.,-+8=!30,,%!6%!5.%+!

./5.%/!5%&!,-)3*-/5&!%(!5%&!D0<-B%+)&=!Q-/%&*=!C+.!40)(%!&+)!+/!30)4&!*+,-./!+/%!('(%!5EA6A4*-/(=!0+!

6%! 5.%+!B)%3! V-/=! 40+)D+! 5%! 4-((%&! 5%! 20+3F! G/H./! .6! %&(! +/%! 3)0<-/3%! )%6.B.%+&%! ()M&! )A4-/5+%! C+.!

50//%!7!6E-/.,-6!+/%!-+()%!3-)-3(A).&(.C+%!*+,-./%!I!3%66%!5%!6ER,%F!JE%&(!la$métempsycose=!3)0<-/3%!

&%60/!6-C+%66%!6%&!R,%&!4%+D%/(=!-4)M&!6-!,0)(=!&%!)A./3-)/%)!5-/&!5%&!30)4&!*+,-./&!30,,%!5-/&!5%&!

30)4&!5E-/.,-+8F!J%((%!3)0<-/3%!H0/5-,%/(-6%!5%&! )%6.B.0/&!5%!6EG8()',%XZ).%/(!-!A(A!()M&!)A4-/5+%!

-+! 30+)&! 5%! 6E*.&(0.)%! 4-)(0+(! 5-/&! 6%! ,0/5%! %(! ,',%! 3*%[! 6%&! B)%3&=! 4+.&C+%! 6%! 3A6M2)%! 4*.60&04*%!

V6-(0/=!4-)!%8%,46%=!3)0<-.(!5-/&!6-!,A(%,4&<30&%F!

$$

J%!&(-(+(!de$l’animal-homme!-!5.&4-)+!5%!6-!4%/&A%!)%6.B.%+&%!033.5%/(-6%!-D%3!6E-)).DA%!5%&!)%6.B.0/&!

,0/0(*A.&(%&=!,',%!&E.6!5%,%+)%!%/30)%!5-/&!3%)(-./%&!,A(-4*0)%&!30,,%!\!6E-B/%-+! 5%! 5.%+!]! 5+!

3*).&(.-/.&,%F!$E-/.,-6X*0,,%=!3-4-26%!5%!4-)6%)!%(!5%!&%!30,40)(%)!%8-3(%,%/(!30,,%!+/!*+,-./=!

%8.&(%!3%)(%&!%/30)%!5-/&!6-!4%/&A%!033.5%/(-6%=!,-.&!7!(.()%!5%!H.3(.0/=!5-/&!6%&!H-26%&=!5-/&!6%&!5%&&./&!

-/.,A&!0+!5-/&!6%&!)0,-/&!5%!&3.%/3%XH.3(.0/F!Le#loup!5%!$-!;0/(-./%!0+!6%!Mickey!5%!^-6(!:.&/%<!/E0/(!

4-&!46+&!5E%8.&(%/3%!)A%66%!C+%!6%&!3*.%/&!5+!)0,-/!5%!J6.HH0)5!_.,-`=!C+.!&+33M5%/(!-+8!*0,,%&!5-/&!

6-!B%&(.0/!5%!6-!3.D.6.&-(.0/F!

$

L’animal$–$objet$$:$

$$

P! 6E0440&A=! 40+))-.(X0/! 5.)%=! &%! &.(+%! 6-! 30/3%4(.0/! C+.! D0.(! 5-/&! 6%&! -/.,-+8! 5%&! 021%(&F!

V-)-508-6%,%/(!3%((%!30/3%4(.0/!-!60/B(%,4&!30*-2.(A!-D%3!3%66%!5%!6E-/.,-6X*0,,%F!G/!%HH%(=!&.!6%&!

5%+8! 30/3%4(.0/&! /0+&! 4-)-.&&%/(! -+10+)5E*+.=! 7! 6E*%+)%! 5%&! 5)0.(&! 5%! 6E*0,,%=! 30,46M(%,%/(!

0440&A%&=!3%!/EA(-.(!4-&!6%!3-&!5+)-/(!(0+(%&!6%&!4A).05%&!5%!6E*.&(0.)%!0a!6E%&36-D-B%!A(-.(!4%)b+!30,,%!

+/%!4)-(.C+%!&03.-6%!\!/0),-6%!]!%(!0a=!4-)!&+.(%=!6%&!*0,,%&!%+8X,',%&!A(-.%/(!()-.(A&!30,,%!5%&!

021%(&F!

$$

_.! 50/3! +/%! 3%)(-./%! 30/H+&.0/! -! 60/B(%,4&! %8.&(A! %/()%! 6E-/.,-6X*0,,%! %(! 6E-/.,-6X021%(=! 3%((%!

30/H+&.0/! -! 5.&4-)+! 7! 6EA40C+%! ,05%)/%! %/! Z33.5%/(F! J%! &0/(! 4)./3.4-6%,%/(! 6%&! (*M&%&! 5%! René$

Descartes!%(! 5%! &%&! &+33%&&%+)&! C+.! &0/(! 7! 6E0).B./%! 5%! 6-! 30/3%4(.0/! ,05%)/%! 5%! 6E-/.,-6X021%(!

9J*-40+(*.%)=! #KKK@F! V0+)! :%&3-)(%&=! 6%! 30)4&=! 3%6+.! 5%! 6E*0,,%! 30,,%! 3%6+.! 5%! 6E-/.,-6=! &0/(! 5%&!

,-3*./%&F!Y-.&!6E'()%!*+,-./=!30/()-.)%,%/(!7!6E-/.,-6=!A3*-44%!7!&0/!&(-(+(!5%!4+)%!,-3*./%!4-)3%!

C+E.6!40&&M5%!-+&&.!+/%!R,%F!C’est$le$«$dualisme$»$cartésien$de$l’âme$et$du$corpsF!_+)!6%!46-/!5%!6-!

4*.60&04*.%! 4+)%=! :%&3-)(%&! /E-D-.(! 4-&! 30,46M(%,%/(! (0)(! %/! -&&.,.6-/(! 6%! 30)4&! 7! +/! &<&(M,%!

,-(A).%6F!c0+(%!6-!2.060B.%!,05%)/%!)%40&%!5%!H-.(!&+)!6%!40&(+6-(!C+%!6%!30)4&!%&(!+/!&<&(M,%!,-(A).%6!

-/-6<&-26%!%(!30//-.&&-26%!4-)!6-!&3.%/3%F!Y-.&!6E-+()%!*<40(*M&%!5%!:%&3-)(%&!&%60/!6-C+%66%!6E-/.,-6!

/%! 5.&40&-.(! 4-&! 5E+/%! \!R,%!]! -! -,%/A! &%&! &+33%&&%+)&! 7! ()-.(%)! 6%&! -/.,-+8! 30,,%! 5%&! %/(.(A&!

5A40+)D+%&!5%!&%/&.2.6.(A=!3%!C+.!-!30/5+.(!7!+/!5A&-&()%!,0)-6F!Z/!4%+(!4%/&%)!C+%!:%&3-)(%&=!,0)(!

)%6-(.D%,%/(! 1%+/%=! /E-! 4)02-26%,%/(! 4-&! %+! 6%! (%,4&! 5%! 4)A3.&%)! &+HH.&-,,%/(! 3%! 40./(! 5%! 6-!

&%/&.2.6.(A! 5%&! -/.,-+8F! Y-.&! 3E%&(! &+)(0+(! 6%! &+33%&&%+)! 5%! :%&3-)(%&=! Malebranche,!C+.! -! 40+&&A!

1+&C+E7!6-!3-).3-(+)%!6-!(*M&%!5%&!-/.,-+8X,-3*./%&F!JE%&(!6+.=!Y-6%2)-/3*%!C+.!2-((-.(!&0/!3*.%/!%(!C+.=!

C+-/5!6-!4-+D)%!2'(%!-20<-.(=!30/&(-(-.(!H)0.5%,%/(!:#«#Regardez,#c’est#exactement#comme#une#horloge#

qui# sonne# l’heure#!#»!:%4+.&=! 6%&! 40&.(.0/&! \!40&(X3-)(A&.%//%&!]! 0/(! %/D-*.! 6-! 4%/&A%! 033.5%/(-6%! %(!

6E.5A%! C+%! 6%&! -/.,-+8! &0/(! 5%&! ,-3*./%&! &-/&! -+3+/%! &%/&.2.6.(A=!50/3!5%&!021%(&=!5%&!3*0&%&=! <! %&(!

%8()',%,%/(!)A4-/5+%F!d+-/5!0/!%/(%/5!5.)%!I!\!P4)M&!(0+(!3%!/E%&(!C+E+/%!2'(%!T!]!40+)!1+&(.H.%)!6%&!

4.)%&! &AD.3%&! &+)! 6%&! -/.,-+8=! 3E%&(! +/%! -504(.0/! &03.-6%! 5%! 3%&! (*M&%&! 40&(X3-)(A&.%//%&! C+%! /0+&!

%/(%/50/&! H0),+6%)F! $-! &03.A(A! 5%! 30/&0,,-(.0/! -! 5E-.66%+)&! 30,46M(%,%/(! ./(AB)A! 3%&! (*M&%&! %/!

H-.&-/(! 5%! 6E-/.,-6X021%(=! +/! -/.,-6X,-)3*-/5.&%F! d+-/5=! 4-)! %8%,46%=! %/! H-3%! 5%&! ,0/(-B/%&! 5%!

3-5-D)%&!5E-/.,-+8!5%!6-!H.MD)%!-4*(%+&%=!0/!-HH.),%!I!\!JE%&(!(0+(!7!H-.(!6AB.(.,%!I!3%6-!30e(%!,0./&!3*%)!

5%!6%&!(+%)!C+%!5%!6%&!D-33./%)!T!]=!0/!/%!H-.(!C+%!()-/&40&%)!7!+/!50,-./%!A30/0,.C+%!6%!,05M6%!40&(X

3-)(A&.%/!5%!6E-/.,-6X021%(F!G(=!7!C+%6C+%&!%83%4(.0/&!9)A3%/(%&@!4)M&=!6%&!(%8(%&!1+).5.C+%&!30/&-3)%/(!

-+&&.!6%!&(-(+(!5E021%(!%(!5%!,-)3*-/5.&%!5%!6E-/.,-6!9P/(0./%=!#KKf@F!

!

L!

$$

L’animal$-$être$$$

$$

Y-.&=! ,',%! &.! 6%! ,05M6%! 5%! 6E-/.,-6X021%(! )%&(%! %/30)%! ()M&! 4)A&%/(! 5-/&! /0&! &03.A(A&! 033.5%/(-6%&=!

+/%!-+()%!30/3%4(.0/=!2%-+30+4!46+&!30*A)%/(%!-D%3!6%&!30//-.&&-/3%&!&3.%/(.H.C+%&!,05%)/%&!9W0+g(!

%(! J*-40+(*.%)=! #KKh@=! -! D+! 6%! 10+)! %(! &%! )A4-/5! 5%! 46+&! %/! 46+&!I! celle$ de$ l’animal-être$ sensible!

9S+)B-(=! #KKh@F! G/! %HH%(=! 6%&! 4)0B)M&! 5%! 6-! 30//-.&&-/3%! &3.%/(.H.C+%! 0/(! -,%/A! 7! +/%! ,%.66%+)%!

30//-.&&-/3%! 5%! 6-! ,-/.M)%! 50/(! \!H0/3(.0//%!]! 6%&! 30)4&! 5%&! -/.,-+8! %(! 6%! 30)4&! 5%&! *0,,%&F! J%&!

4)0B)M&!&0/(!5E-.66%+)&!H0/5A&!&+)!6-!)%3*%)3*%!2.060B.C+%!%84A).,%/(-6%!%66%X,',%=!50/(!6%&!4)./3.4%&!

0/(!A(A!5A3).(&!-+!NON%,%!&.M36%!4-)!J6-+5%!S%)/-)5!9S%)/-)5=!">i#@=!%(!50/(!6%&!2-&%&!&0/(=!30,,%!0/!

6E-!D+=!40&(X3-)(A&.%//%&!I!6%&!30)4&!D.D-/(&=!&<&(M,%&!,-(A).%6&=!&0/(!-/-6<&-26%&!%(!30//-.&&-26%&!4-)!

6E%84A).,%/(-(.0/F! Z)! 3%&! 4)0B)M&! 5%! 6-! 30//-.&&-/3%! &3.%/(.H.C+%! 0/(! 5A,0/()A! 6E%8()-0)5./-.)%!

)%&&%,26-/3%!5+!H0/3(.0//%,%/(!5%&!30)4&!-/.,-+8!%(!*+,-./&F!:-/&!(0+&!6%&!50,-./%&!9BA/A(.C+%=!

4*<&.060B.%=!4-(*060B.%=!)A-3(.0/&!A,0(.0//%66%&=!%(!,',%!3-4-3.(A&!3+6(+)%66%&!30,,%!6%!,-/.%,%/(!

5E0+(.6&!0+!6%&!3*0.8!%&(*A(.C+%&!9J*-40+(*.%)=!#KK>@j@!6E*0,,%!&E-DA)-.(!+/!-/.,-6F!Y.%+8!C+%!3%6-=!

6-!(*A0).%!5%!6EAD06+(.0/!,0/()-.(!C+%!6E*0,,%!A(-.(!+/!-/.,-6!4-)(.3+6.%)=!.&&+!5+!B)0+4%!5%&!4).,-(%&!

%(!4)03*%!4-)%/(!5%&!3*.,4-/[A&F!J%)(%&!6E'()%!*+,-./=!50(A!5E+/!3%)D%-+!()M&!4%)H0),-/(=!&E-DA)-.(!+/!

3*.,4-/[A!%83%4(.0//%66%,%/(!./(%66.B%/(=!%(!3%((%!./(%66.B%/3%!5%!6E\!*0,,%!&-D-/(!]!9Homo#sapiens@=!

30,,%! .6! &E%&(! /0,,A! 6+.X,',%=! 6+.! -D-.(! 4%),.&! 5%! 50,./%)! 6%! ,0/5%F! Y-.&! %/! 3%! C+.! 30/3%)/%! 6-!

&%/&.2.6.(A=!6-!3-4-3.(A!7!A4)0+D%)!5%!6-!50+6%+)=!6%&!5.HHA)%/3%&!%/()%!6E*0,,%!%(!6%&!9-+()%&@!-/.,-+8!

A(-.%/(!(0+(!7!H-.(!,-)B./-6%&!I!*0,,%!%(!9-+()%&@!-/.,-+8!&0/(!(0+&!5%&!\!'()%&!&%/&.26%&!]F!

$$

:E0a!H./-6%,%/(!6E.5A%=!H0)(%,%/(!A(-<A%!4-)!6-!&3.%/3%!,05%)/%=!C+%!6E-/.,-6!%&(!+/!\!'()%!&%/&.26%!]=!

()M&! 5.HHA)%/(! 5%! 6E*0,,%! 5-/&! &%&! 3-4-3.(A&! ./(%66%3(+%66%&=! mais$ semblable$ à$ l’homme$ dans$ son$

aptitude$ à$ ressentir$ la$ douleur$ (P+HH)%(!k-/!:%)!l%,4!%(!W0+g(=!#KK?@F!G/!-+3+/!3-&!+/!021%(=!-+!

&%/&! 40&(X3-)(A&.%/! 5+! (%),%F! O6! &E%/&+.(! C+%! 6E-/.,-6! 5%D)-.(! -D0.)=! 5-/&! 6-! 4)-(.C+%! %(! 5-/&! 6-! 60.!

9P/(0./%=!#KKf@=!+/!&(-(+(!4-)(.3+6.%)=!6.A!7!&-!/-(+)%!5E-/.,-6!&%/&.26%F!JE%&(!6-!)-.&0/!5E+/!,0+D%,%/(!

C+.!&%!5AD%6044%!-3(+%66%,%/(!%/!H-D%+)!5%!\!5)0.(&!5%!6E-/.,-6!]=!5)0.(&!C+.!&%)-.%/(!3%)(%&!5.HHA)%/(&!

5%&! 5)0.(&! 5%! 6E*0,,%=! ,-.&! 30/&-3)%)-.%/(! 36-.)%,%/(! 6-! 5.HHA)%/3%! %/()%! 6E-/.,-6! %(! 6-! 3*0&%!

9J*-40+(*.%)=!#KKL@F!!!

$%&!5)0.(&!5%!6E-/.,-6!5.HHA)%)-.%/(!5%!3%+8!5%&!4%)&0//%&!,0)-6%&!4-)! 6%!H-.(!,',%!5%! 6-!&%/&.2.6.(A!

5%&! -/.,-+8=! C+.! )A36-,%! 5%&! ,%&+)%&! 5%! 4)0(%3(.0/! 4-)(.3+6.M)%&F! O6&! &E%/! )-44)03*%)-.%/(! %/!

)%D-/3*%! 4-)! 6%! H-.(! C+%=! 30,,%! 5E-.66%+)&! 40+)! 3%)(-./&! *+,-./&! ./3-4-26%&! 5%! &%! )%4)A&%/(%)! %+8X

,',%&=!3%&!5)0.(&!/%!40+))-.%/(!'()%!5AH%/5+&!C+%!4-)!5%&!)%4)A&%/(-/(&!0+!5%&!,A5.-(%+)&!*+,-./&F!

d+-/(! -+! 30/(%/+!4)A3.&! 5%! 3%&! 5)0.(&=! &%60/! C+E.6! &E-B.)-.(! 5E-/.,-+8! AD06+A&! 0+! /0/! 5-/&! 6EA3*%66%!

4*<6A(.C+%=! 5E-/.,-+8! &-+D-B%&! 0+! 50,%&(.C+A&=! 5E-/.,-+8! 30,,+/&! 0+! %/! D0.%! 5%! 5.&4-).(.0/=! .6!

-44-)(.%/5)-! -+8! 6AB.&6-(%+)&! 5+! H+(+)! 5%! 6%&! H.8%)=! 5-/&! +/! ,0+D%,%/(! 2.%/! -,0)3A! 5A17! D%)&! 6%!

)%&4%3(!5%!6E-/.,-6=!%(!C+.!H%)-.(!&+.(%!-+8!/0,2)%+&%&!60.&!5A17!%/!46-3%!5-/&!6%&!4-<&!033.5%/(-+8F!

!

i!

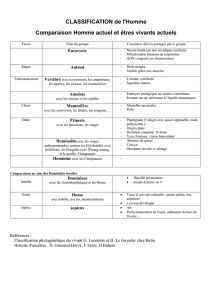

Les dualistes et les continuistes

Les dualistes, partisans de la frontière homme-animal

La Genèse

C’est dans l’Ancien Testament qu’on trouve, avec la Création, le fondement théologique de la séparation

entre l’homme et l’animal. Au quatrième jour, Dieu crée les animaux aquatiques et les oiseaux ; au

cinquième jour, les animaux terrestres. Le lendemain, « Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon

notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute

la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre » (1, 20-27).

Le stoïcisme (env. IIIe au Ier s. av. J.-C.)

Pour les stoïciens, l’homme est capable d’actions produites par sa seule raison, alors que l’animal est

toujours contraint par la nécessité naturelle, par l’« instinct ». Doué d’une âme, capable de sensations,

l’animal reste exclu, de Chrysippe à Sénèque, de la société des êtres de raison qui regroupe les hommes et les

dieux. Cicéron écrit : « Le porc, que fournit-il en dehors de sa chair ? C’est pour qu’elle ne pourrît pas que

l’âme lui a été donnée en guise de sel » (De la nature des dieux, 44).

René Descartes (1596-1650)

Jusqu’à Descartes, personne ne nie que les bêtes aient une âme : la querelle porte sur la faculté de l’âme des

bêtes à accéder aux plus hautes fonctions de la raison humaine. Chez Descartes, l’âme n’a plus de fonction

vitale, son seul attribut est la pensée. Il assimile donc les animaux à des machines très sophistiquées,

produites par Dieu. Seul l’homme est doué d’une raison, dont la parole est la manifestation.

Emmanuel Kant (1724-1804)

Dans la Critique de la raison pratique, Emmanuel Kant fait de la moralité le critère de la différence radicale

qui sépare l’homme de l’animal. L’homme, contrairement à l’animal, est capable de choix rationnel et

d’action morale. Kant fonde l’humanité sur la loi morale, qui est comme la marque de Dieu en l’homme et

lui confère sa dignité.

Martin Heidegger (1889-1976)

L’homme n’est pas un animal « plus » (langage, raison…), c’est un existant, « toujours déjà » projeté dans un

monde. L’animal reste « pauvre en monde », qui ne se représente pas le monde dans son ensemble, mais

évolue dans un « environnement ». « La pierre est sans monde, l’animal est pauvre en monde, l’homme est

configurateur de monde » (Les Concepts fondamentaux de la métaphysique).

Les continuistes, opposants à la frontière homme-animal

Aristote (384–322 av. J.-C.)

Pour les Grecs antiques, tout ce qui vit est pourvu d’un principe vital, la « psyché », terme que nous

traduisons par « âme », du latin anima, d’où dérive « animal ». Dans le Traité de l’âme, Aristote explique que

la plante, qui n’est capable que de se nourrir et de se reproduire, est douée d’une âme végétative ; l’animal,

qui possède sensation, désir et mouvement, a une âme sensitive ; l’homme, enfin, a une pensée, donc une

âme intellective. De la plante à l’animal et à l’homme, il y a à la fois continuité et hiérarchie. De plus,

l’homme appartient aux espèces grégaires et se donne une organisation sociale, c’est pourquoi il est

un « animal politique » (Politique).

Plutarque (50-125)

Il s’est opposé aux théories stoïciennes sur la prééminence de l’homme. D’après ses observations, les

animaux font des actions qui témoignent d’une intelligence et d’une réflexion similaires à celles de l’homme.

Dans le dialogue « Que les bêtes brutes usent de raison » (Œuvres morales), il conclut à la supériorité de

celles-ci sur le plan de la fidélité, de la tempérance ou encore de l’amour pour leur progéniture.

Montaigne (1533-1592)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

1

/

36

100%