Micronoyaux et polymorphismes génétiques

revue générale

Micronoyaux et polymorphismes génétiques :

de l’exposition à la susceptibilité

Micronuclei and genetic polymorphisms: from exposure to susceptibility

G. Iarmarcovai

A. Botta

T. Orsière

Laboratoire de biogénotoxicologie

et mutagenèse environnementale

(EA 1784 ; IFR PMSE 112),

Faculté de médecine,

Université de la Méditerranée, Marseille

Article reçu le 29 décembre 2006,

accepté le 24 avril 2007

Résumé.Le concept de susceptibilité génétique et d’interactions entre facteurs

de risque génétiques et environnementaux est un nouvel axe de recherche de

l’épidémiologie moléculaire des cancers. Les micronoyaux peuvent être, soit le

témoin d’une instabilité génétique, soit un biomarqueur d’effet mettant en

évidence des dommages chromosomiques induits par des agents

mutagènes/cancérogènes. Son association à l’hybridation in situ fluorescente

différencie les micronoyaux contenant des fragments chromosomiques

acentromériques (cassures chromosomiques) et ceux contenant des chromoso-

mes entiers centromériques (pertes chromosomiques). Un champ actuel

d’investigation est d’associer aux biomarqueurs de susceptibilité génétique,

capables de rendre compte de la susceptibilité aux cancers et de différences

interindividuelles dans la réponse à une exposition génotoxique, le test des

micronoyaux, témoin d’une interaction entre l’environnement et le matériel

génétique de la cellule. Les modulations des dommages à l’ADN et plus

particulièrement de la fréquence et du contenu centromérique des micronoyaux

par le polymorphisme génétique de gènes impliqués dans le métabolisme des

xénobiotiques (activation ou détoxification), dans la réparation des lésions de

l’ADN ou dans le métabolisme des folates commencent à être documentées. Le

micronoyau est un biomarqueur intégrant de nombreux facteurs de variation

(sexe, âge, tabagisme), d’où l’intérêt de l’associer à l’étude du polymorphisme

génétique des individus pour une meilleure définition de sa situation en terme

de prévention et/ou prédiction du risque cancérogène.

Mots clés :épidémiologie moléculaire, biomarqueurs, mutagenèse, risque

cancérogène, susceptibilités génétiques

Abstract.The concept of genetic susceptibility and interactions between

genetic and environmental factors of risk is a new trend in molecular epidemio-

logy studies of cancers. Micronuclei are biomarkers of chromosome damage

due to genetic instability or exposure to environmental mutagens or carcino-

gens. The micronucleus assay in combination with fluorescent in situ hybridi-

zation discriminates between micronuclei containing acentric chromosome

fragments (chromosome breakage) and micronuclei containing whole chromo-

somes (chromosome loss). A recent approach is to associate the biomarkers of

genetic susceptibility, which take into account cancer susceptibility and interin-

dividual differences in the response to a genotoxic exposure, and the micronu-

cleus assay, which serves as a biomarker of interactions between the environ-

ment and the genetic material of the cell. Information is being gathered on how

DNA damage and more particularly the frequency and centromeric content of

micronuclei depend on the polymorphisms of genes implicated in xenobiotic

metabolism (activation or detoxication), DNA lesion repair, or folate metabo-

lism. For biomonitoring purposes, numerous confounding factors (age, sex,

Tirés à part : G. Iarmarcovai

abc

Ann Biol Clin 2007 ; 65 (4) : 357-63

doi: 10.1684/abc.2007.0133

Ann Biol Clin, vol. 65, n° 4, juillet-août 2007 357

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

tobacco consumption) influence the micronucleus biomarker, and thus associa-

ting genetic polymorphisms to micronuclei would be useful to better define the

prevention and prediction of cancer risk.

Key words:molecular epidemiology, biomarkers, mutagenesis, cancer risk,

genetic susceptibility

L’objectif de l’épidémiologie moléculaire des cancers est

de pouvoir déterminer les rôles respectifs des facteurs

environnementaux et génétiques dans l’initiation et la pro-

gression des tumeurs, afin de mettre à profit ces connais-

sances pour le développement de stratégies de prévention

des cancers [1]. Les biomarqueurs utilisés sont générale-

ment classés en trois catégories : 1) biomarqueurs d’expo-

sition évaluant la pénétration d’une substance exogène

dans l’organisme par le dosage de la substance elle-même

ou de ses métabolites dans les fluides biologiques, les

tissus ou les cellules ; 2) biomarqueurs d’effet témoignant

d’une interaction entre les agents génotoxiques et le maté-

riel génétique de la cellule (tests de génotoxicité) ; 3) bio-

marqueurs de susceptibilité permettant de rendre compte

des différences interindividuelles dans la réponse à une

exposition génotoxique [1]. Le concept de susceptibilité

génétique et d’interactions entre facteurs de risque généti-

ques et environnementaux est un nouvel axe de recherche

de l’épidémiologie moléculaire des cancers [2].

Le micronoyau en tant que

biomarqueur : quelle signification ?

De l’utilité de ce biomarqueur

Dans le cadre des relations santé-environnement, le

domaine de la toxicologie génétique s’est révélé être

essentiel puisque la détermination des facteurs environne-

mentaux susceptibles d’interagir, directement ou non,

avec le patrimoine génétique des cellules est devenue

nécessaire dans le cadre de la prévention du risque cancé-

rogène. Compte tenu de la grande diversité des anomalies

susceptibles d’être induites au niveau d’un patrimoine

génétique, il n’existe pas un, mais plusieurs tests de géno-

toxicité susceptibles de révéler tels ou tels types de lésions

ou de mutations. Une mutation, conséquence de l’incapa-

cité des systèmes de réparation à restaurer fidèlement

l’ADN, est une modification stable et irréversible de

l’ADN.

Le test de numération des micronoyaux (MN) représente

un moyen d’évaluer les mutations chromosomiques de

structure et de nombre. Il s’agit donc d’un test adapté à la

mise en évidence de remaniements génomiques comple-

xes consécutifs tant à des cassures chromosomiques qu’à

des altérations des protéines se traduisant par des anoma-

lies chromosomiques quantitatives. Son protocole aisé,

son interprétation non ambiguë et son coût modéré expli-

quent l’utilisation sans cesse croissante de ce test qui, de

surcroît, est particulièrement indiqué dans la détermina-

tion des événements aneugènes [3, 4]. En plus de sa capa-

cité à détecter les micronoyaux (cassures et pertes chro-

mosomiques), le test des micronoyaux avec blocage de la

cytodiérèse peut apporter d’autres mesures de génotoxi-

cité et de cytotoxicité : 1) chromosomes dicentriques

(réarrangement chromosomique) ; 2) bourgeonnements

nucléaires (amplification génique) ; 3) inhibition de la

division cellulaire (par la mesure de l’index de division

nucléaire) ; 4) nécrose et apoptose. Le test des micro-

noyaux avec blocage de la cytodiérèse peut de ce fait être

considéré comme un « cytome » essai couvrant les

champs de l’instabilité chromosomique, de la dysfonction

mitotique, de la prolifération cellulaire et de la mort cellu-

laire [5].

Micronoyaux et risque cancérogène

L’hypothèse de la prédictivité des micronoyaux sur le ris-

que cancérogène est supportée par une récente analyse des

résultats de différentes cohortes européennes (projets

HUMN et CancerRisk Biomarkers) qui a montré que les

sujets ayant une fréquence des micronoyaux élevée

avaient plus de risque de développer un cancer 12 à 15 ans

après la réalisation du test [6]. Cette association était pré-

sente dans toutes les cohortes nationales et pour la majo-

rité des localisations cancéreuses, et notamment pour les

cancers gastro-intestinaux et uro-génitaux [7].

Test des micronoyaux :

de la toxicologie génétique

à la biosurveillance

Le test des micronoyaux avec blocage de la cytodiérèse est

la méthode de choix pour évaluer la fréquence des micro-

noyaux dans les cellules humaines cultivées ex vivo ainsi

que sur les lignées cellulaires, car l’identification des cel-

lules micronucléées et leur dénombrement sont limités

revue générale

Ann Biol Clin, vol. 65, n° 4, juillet-août 2007358

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

aux cellules qui ont subi un seul cycle cellulaire, ces der-

nières étant aisément identifiables car elles sont binucléées

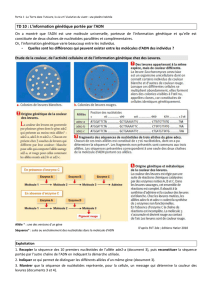

[8] (figure 1, partie gauche). La terminologie test des

micronoyaux employée tout au long de l’article renvoie à

cette méthode. La limitation de la détermination des

micronoyaux au sein des cellules binucléées permet de

s’affranchir d’un facteur de variation majeur : les cinéti-

ques de division cellulaire non optimales, fréquentes face

à un environnement génotoxique.

Test des micronoyaux in vitro

Le test des micronoyaux peut être réalisé sur un grand

nombre de types cellulaires, qu’il s’agisse de lignées cel-

lulaires ou de primocultures, pour documenter in vitro la

toxicité de produits chimiques. Des exemples de cellules

couramment utilisées dans le cadre des applications

in vitro sont les cellules ovariennes de hamster chinois

(cellules CHO), les cellules de lymphomes de souris telles

que les L5178Y, les fibroblastes de hamsters chinois (cel-

lules V79). Appliqué in vitro à des lymphocytes en cul-

ture, le test des micronoyaux permet d’évaluer les anoma-

lies chromosomiques de nombre et de structure induites

par des substances génotoxiques. Les micronoyaux repré-

sentent tantôt la conséquence des lésions primaires de

l’ADN non létales et non réparées conduisant à des cassu-

res chromosomiques, tantôt des dysfonctionnements des

structures protéiques impliquées dans la bipolarité du

fuseau mitotique (disjonction et migration des chromoso-

mes fils) induisant des pertes de chromosomes entiers [6].

Test des micronoyaux in vivo

Les micronoyaux peuvent être, soit le témoin d’une insta-

bilité génétique, soit un biomarqueur d’effet mettant en

évidence des dommages chromosomiques induits par des

agents mutagènes/cancérogènes [9]. L’association de

l’hybridation in situ fluorescente permet de différencier

les micronoyaux contenant des fragments chromosomi-

ques acentromériques (MNC-) résultant de cassures chro-

mosomiques et ceux contenant des chromosomes entiers

centromériques (MNC+) résultant de pertes chromosomi-

ques [10] (figure 1, partie droite). L’utilisation de sondes

centromériques spécifiques permet aussi d’approcher les

phénomènes de non-disjonction chromosomique [5]. Le

test des micronoyaux a été employé dans diverses études

auprès de sujets professionnellement exposés à des orga-

nochlorés, aux cytostatiques, aux hydrocarbures aromati-

ques polycycliques, aux rayonnements ionisants [9].

Le test des micronoyaux est un biomarqueur empreint

d’une grande variabilité. Il existe d’abord une variabilité

inter-laboratoire (différences de protocole et/ou de critères

de lecture) [11] et une importante variabilité interindivi-

duelle liée à des facteurs propres à l’individu (sexe, âge)

ou à son mode de vie (tabagisme, alcool, habitudes ali-

mentaires) [12]. La prise en compte de ces facteurs peut se

faire par l’utilisation d’un questionnaire standardisé et par

la constitution, parallèlement aux sujets malades ou expo-

sés professionnellement, d’un groupe témoin apparié sur

ces facteurs de variation et ne différant que pour ce qui

concerne le paramètre étudié.

Prélèvement de

sang périphérique

Sang total

en culture

Stimulation de

la prolifération des

lymphocytes T

(activation mitogénique

par la phytohemagglutinine M)

Mitose

Inhibition de

la division

du cytoplasme

en fin de mitose

(blocage de la cytodiérèse

par la cytochalasine B)

Lymphocytes

binucléés

micronucléés

Formation d’un

ou de plusieurs

micronoyaux

Détermination

du contenu

centromérique

des micronoyaux

MN

MNC-

MNC+

Hybridation

in situ

fluorescente

Figure 1. Principe du test des micronoyaux, avec blocage de la cytodiérèse, associé à l’hybridation in situ fluorescente de sondes

pancentromériques. Pour chaque sujet, 1 000 lymphocytes binucléés sont observés et les cellules micronucléées contenant un ou

plusieurs MN (jusqu’à 6 MN) sont comptabilisées selon les critères définis par Fenech [29]. Pour chaque cellule micronucléée, le

nombre de MN est enregistré, de même que la présence ou non de centromères dans les MN (MNC- ou MNC+) et le nombre de spots

de fluorescence (correspondant chacun à un centromère donc à un chromosome) au sein de chaque MNC+. MN : micronoyaux ;

MNC- : fragments chromosomiques acentromériques ; MNC+ : chromosomes entiers centromériques.

Micronoyaux et polymorphismes génétiques

Ann Biol Clin, vol. 65, n° 4, juillet-août 2007 359

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Origine des lésions de l’ADN

et polymorphisme génétique

Lésions de l’ADN et anomalies chromosomiques

Les agents mutagènes/cancérogènes subissent en général

plusieurs transformations métaboliques dans l’organisme,

ce qui peut conduire à leur élimination mais aussi parfois à

la formation de composés capables d’altérer les macromo-

lécules cellulaires. Pour lutter contre certaines agressions

d’origine endogène liées à l’hydrolyse spontanée et aux

produits du métabolisme cellulaire oxydatif, à savoir les

espèces radicalaires (ion superoxyde, radical hydroxyle, eau

oxygénée), la cellule est dotée de systèmes enzymatiques

(superoxyde dismutase, glutathion peroxydase, catalase)

chargés d’éliminer ces produits, ainsi que de petites molé-

cules sentinelles (scavenger) capables de capter ces espèces

radicalaires. Ces biotransformations ont lieu selon deux

phases réactionnelles, dites phase I responsable des phéno-

mènes de toxification/fonctionnalisation (comme les cyto-

chromes P450 mono-oxygénases) et phase II responsable

des phénomènes de détoxification/conjugaison (comme les

glutathion S-transférases, N-acétyl-transférases, sulfotrans-

férases) catalysées par les enzymes du métabolisme des

xénobiotiques [13]

. Il s’ajoute à ces enzymes des protéines

de transport de phase III assurant le transfert des métaboli-

tes dans la cellule ou hors de la cellule, par exemple la

protéine P-gp (codée par le gène MDR1 pour multidrug

resistance) et les protéines de la famille ABC (ATP bin-

ding cassette) [13].

La molécule d’ADN est une structure dynamique sujette à

de constants changements. Ces variations sont consécuti-

ves, d’une part, à des erreurs spontanées et, d’autre part, à

des lésions de l’ADN induites par des agents physiques ou

chimiques (ultraviolets, radiations ionisantes, produits

chimiques) qualifiés de génotoxiques. Les cellules ont

donc développé des systèmes de surveillance et de répara-

tion pour maintenir l’intégrité de leur matériel génétique

(réparation par réversion directe, réparation par excision

des nucléotides, réparation par excision des bases, répara-

tion des cassures double brin) [14].

Les systèmes enzymatiques de réparation par réversion

directe (direct reversal repair ou DRR) éliminent les

lésions en catalysant la réaction inverse à celle qui a

conduit à former ces lésions. Ces systèmes de réparation

ont pour avantage d’être hautement spécifiques, ce qui est

également un désavantage puisque leur adaptabilité sera

limitée. Le système de réparation par excision des nucléo-

tides (nucleotide excision repair ou NER) constitue un

système de défense majeur contre les effets des rayonne-

ments ultraviolets solaires. Il peut reconnaître un grand

nombre de lésions de l’ADN et joue un rôle important

notamment dans la réparation des adduits volumineux

(bulky adducts) entraînant une distorsion de la double

hélice [15]. Le système d’excision des bases (base exci-

sion repair ou BER) est le mécanisme de réparation le

plus important vis-à-vis des lésions oxydatives de l’ADN,

qu’elles soient générées lors du métabolisme cellulaire

normal ou à la suite d’exposition à des agents exogènes.

Ce système d’excision-resynthèse permet de réparer, de

façon rapide et fidèle, les lésions d’une base et les cassures

simple brin, le brin intact étant utilisé comme modèle

[14]. Les voies de réparation des cassures double brin

(double strand break repair ou DSBR) sont la recombi-

naison homologue, processus de réparation fidèle, et la

religation directe des extrémités de l’ADN, processus de

réparation fautif pouvant conduire à des erreurs (recombi-

naison illégitime), ainsi qu’à une perte de matériel généti-

que (délétions). En fait, la mise en œuvre de ces processus

de réparation des cassures double brin chez les mammifè-

res varie selon les phases du cycle cellulaire [16]. Des

capacités de réparation des lésions de l’ADN, variables

selon les individus, peuvent expliquer une sensibilité dif-

férente de chacun aux agents mutagènes/cancérogènes et

une prédisposition au cancer [17].

Anomalies chromosomiques

et polymorphisme génétique

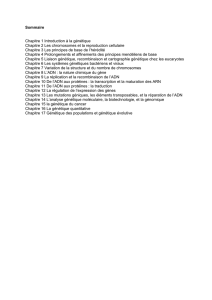

À chacune des étapes de la cancérogenèse, depuis la plus

précoce (la génotoxicité) jusqu’à la plus tardive (le clone

tumoral constitué), l’environnement et l’hérédité sont en

étroite interaction. Un champ actuel d’investigation est

d’associer aux biomarqueurs de susceptibilité génétique,

capables de rendre compte de la susceptibilité aux cancers

et de différences interindividuelles dans la réponse à une

exposition génotoxique, le test des micronoyaux, témoin

d’une interaction entre l’environnement et le matériel

génétique de la cellule (figure 2) [2, 18]. Les modulations

des dommages à l’ADN et plus particulièrement de la

fréquence ou du contenu centromérique des micronoyaux

par le polymorphisme génétique de gènes impliqués dans

le métabolisme des xénobiotiques (activation ou détoxifi-

cation), dans la réparation des lésions de l’ADN ou dans le

métabolisme des folates commencent à être largement

documentées [6]. Une récente analyse poolée étudiant

l’influence des polymorphismes génétiques de GSTM1

(Glutathion S-transférases de classue mu 1) et GSTT1

(Glutathion S-transférases de classe thêta 1) sur la fré-

quence des micronoyaux sur lymphocytes périphériques a

montré que les sujets GSTT1 nuls avaient des taux moins

élevés de micronoyaux que ceux GSTT1 positifs [19].

Nous avons également mis en évidence que les individus

GSTM1 positifs présentaient des taux plus élevés de

MNC- comparés à des individus GSTM1 nuls, le poly-

morphisme génétique pouvant également influencer le

mécanisme de formation des micronoyaux et donc le

contenu centromérique des micronoyaux [20, 21].

revue générale

Ann Biol Clin, vol. 65, n° 4, juillet-août 2007360

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Le polymorphisme génétique correspond à l’existence de

variations dans la séquence de l’ADN à un locus donné.

Ces variations peuvent siéger dans des exons et éventuel-

lement modifier la phase de lecture du gène. Elles sont

donc susceptibles de moduler l’activité des enzymes

impliquées dans le métabolisme des xénobiotiques ou

dans la réparation des lésions de l’ADN [22], mais n’ont

pas de conséquences pathologiques du fait d’une dysfonc-

tion du gène ou de la protéine, ce qui les différencie des

mutations à proprement parler. Globalement, il n’existe

pas de « bon » ou de « mauvais » polymorphisme. Un

même polymorphisme pouvant être « à risque » dans une

situation et inversement « protecteur » dans une autre sui-

vant les types d’exposition et de métabolisation mis en

œuvre. Par ailleurs, la prévalence de certains génotypes

apparaît dépendante de l’ethnie [23].

Polymorphisme génétique

et biomarqueurs de susceptibilité

Méthodes d’analyse

Plus de 99 % du génome est commun à tous les humains.

La fraction restante, bien qu’infime, est essentielle parce

que les variations dans la séquence des acides nucléiques

qu’elle comporte influencent la susceptibilité aux mala-

dies, leur expression clinique et leur évolutivité. Un indi-

vidu porte deux allèles d’un même gène, identiques ou

différents, définissant l’état constitutionnel du gène. Ces

gènes peuvent présenter des variations de deux types : les

polymorphismes de répétition et ceux atteignant un seul

nucléotide. Les premiers qui sont les plus fréquents affec-

tent le nombre des répétitions en tandem d’une même

séquence nucléotidique, encore appelée minisatellite (dix

à quinze nucléotides) ou microsatellite (un à quatre

nucléotides) selon l’étendue de la répétition. Ce nombre

est variable d’un individu à l’autre et se transmet hérédi-

tairement. Les polymorphismes affectant un seul nucléo-

tide (single nucleotide polymorphism ou SNP) consistent

en des variations de base dans un nucléotide, l’une rem-

plaçant l’autre. Il s’y ajoute, beaucoup plus rarement, des

délétions totales ou partielles du gène aboutissant à un

défaut de fonction et des amplifications aboutissant à des

gains de fonction (tableau 1) [13, 24].

L’identification de ces polymorphismes a initialement

reposé sur le dot blot et le Southern blot, techniques se

caractérisant, respectivement, par le dépôt ou le transfert

Biomarqueurs

de susceptibilité

Polymorphisme des gènes

de réparation de l’ADN

Mutations géniques et chromosomiques

Biomarqueurs

d’effet

génotoxique

Expansion clonale

Cancer précoce

Cancer généralisé

Alimentation

Mode de vie

Facteurs environnementaux

Expositions environnementales

et professionnelles

Polymorphisme et induction

des gènes du métabolisme

Bioactivation/détoxification des génotoxiques

Biomarqueurs

d’exposition

Probabilité

de

progression

Efficacité

des

interventions

Lésions endogènes

de l’ADN

Lésions exogènes

de l’ADN

+

Figure 2. Inter-relations des composantes environnementales et génétiques dans le processus de cancérogenèse : place des

biomarqueurs d’exposition et d’effet génotoxique en fonction des polymorphismes des gènes du métabolisme et de réparation de

l’ADN. Les tests de génotoxicité sont susceptibles de quantifier (i) l’intensité des lésions primaires à l’ADN, non encore prises en

charge par les systèmes de réparation de l’ADN et (ii) les mutations géniques et /ou chromosomiques, modifications irréversibles et

transmissibles de l’ADN.

Micronoyaux et polymorphismes génétiques

Ann Biol Clin, vol. 65, n° 4, juillet-août 2007 361

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

7

7

1

/

7

100%