Le changement cLimatique entre image et texte1

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ENTRE

IMAGE ET TEXTE1

Nicole d’Almeida et Ana Carolina Peliz2

Cet article présente les résultats d’un travail de recherche consa-

cré à la référence au Groupe Intergouvernemental sur l’Evolu-

tion du Climat (GIEC) dans la presse française (l’analyse d’un

corpus de presse de la presse française concernant la publication

des rapports du groupe (1990, 1995, 2001 et 2007) et dans trois

lms marquants (A. Gore 2006, Y. Arthus Bertrand 2009, N.

Hulot 2009).

La mobilisation de ce corpus écrit et audiovisuel permet de

cerner les contours de la conguration de la question du chan-

gement climatique. Elle permet d’envisager différentes mises

en scène d’une même question et différentes conceptions de la

nature. Elle permet aussi de repérer l’émergence d’une commu-

nauté interprétative polyphonique qui reprend à sa manière les

travaux de ce dénisseur primaire qu’est le GIEC et en fait un

thème dominant de l’agenda national et international.

1 Ce texte est la synthèse de travaux en cours dont nous proposons ici de présenter les

principaux résultats.

2 Nicole d’Almeida est professeure à l’université Paris-Sorbonne, Celsa, laboratoire

GRIPIC ; Ana Carolina Peliz est doctorante à l’université Paris-Sorbonne, GRIPIC.

Recherches en communication, n° 35 (2011).

18 niCoLe d’aLmeida- ana CaroLina PeLiz

Cette analyse permet de comprendre comment la citation-scé-

narisation des travaux d’un groupe d’experts publicise et fait

évoluer d’une question de la sphère purement scientique vers

la sphère politique, sociale et économique en lui conférant une

plus grande répercussion et visibilité.

Cet article est consacré à la publicisation de la question du change-

ment climatique, à l’introduction et circulation dans la sphère publique

d’une question d’abord scientique devenue très vite une question

scientico-politique. Nous nous intéresserons ici à l’installation sociale

de la question climatique et aux différentes congurations médiatiques

revêtues. Le point d’appui de cette analyse est la médiatisation des

travaux du GIEC1, instance située à la jonction de la production scien-

tique et de la décision politique, instance experte dont les rapports

ponctuent l’agenda national et international et suscitent des représenta-

tions particulières de la vie et de l’activité des hommes.

La perspective est communicationnelle, elle concerne l’introduc-

tion, la publicisation et la qualication du thème du changement clima-

tique : les manières de dire et congurer ce changement, de le nommer-

montrer en suscitant des représentations sociales, des questions, des

polémiques, etc.

Deux médias seront pour cela retenus correspondant à deux modes

d’exposition (cinéma et presse écrite), à deux types de public (large

et plus restreint), et à deux perspectives : internationale (des lms à

grand retentissement) et nationale (des titres de la presse quotidienne

française).

Mobiliser un corpus écrit et audiovisuel est à la fois difcile et

intéressant. La difculté consiste à maîtriser l’hétérogénéité des corpus

mais cette hétérogénéité est précisément ce qui nous intéresse ici.

L’objectif est en effet d’analyser des mises en scène de la question

climatique où se croisent paroles, textes, images et chiffres et de repérer

l’émergence d’une communauté interprétative qui se fait à plusieurs

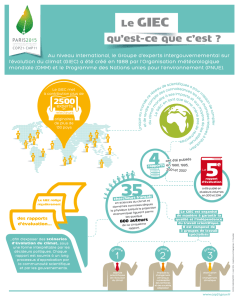

1 Créé en 1988 à la demande du G7 par une agence de l’ONU (le PNUE) et

l’organisation mondiale de la météorologie, le GIEC reçoit de ces instances une

lettre de mission très précise. Les chefs d’état demandent aux chercheurs des

« informations d’origine scientique, technique et socio-économique nécessaires

pour mieux comprendre les fondements scientiques des risques liés au changement

climatique d’origine humaine ». Le GIEC publie son rapport tous les 5 ans environ

(1990, 1995, 2001, 2007), le cinquième rapport étant attendu en 2014.

19

Le ChangemenT CLimaTique enTre image eT TexTe

voix, selon plusieurs médias, tout ceci se déroulant dans un cadre

commun et international de référence. La circulation, la thématisation,

la mise en discussion du changement climatique suscitent au l des

ans l’entrée en scène d’acteurs toujours plus nombreux : de l’échelon

international au national et local, du niveau scientique au niveau poli-

tique et économique, des structures intergouvernementales aux ONG et

leaders d’opinion.

Analyser un corpus cinématographique permet de mesurer le

lancement « grand public » d’une question, son extension (l’élargisse-

ment d’une question scientique vers une question sociale), sa publici-

sation selon divers modes, d’analyser la multiplicité des images lancées

dans l’espace public et des représentations proposées à l’opinion des

publics. Analyser un corpus écrit permet de cerner plus précisément

la sélection-interprétation d’un discours produit par des scientiques,

d’isoler des fragments de discours suspendus de leur espace d’origine

et tissés avec d’autres discours. Cet article se situe donc délibérément

dans le balancement entre images et textes, invitant les auteurs à tenir

sur un plan méthodologique une position d’équilibriste et les incitant à

produire une interprétation uniée d’éléments hétérogènes.

L’environnement au cinéma

« Regarder un lm c’est comme feuilleter un atlas historique »,

cette remarque de W. Benjamin (2000, p. 441) concerne particulière-

ment bien les lms traitant de l’environnement.

Rappelons que l’environnement au cinéma n’est pas une théma-

tique nouvelle : en 1956, le commandant Cousteau reçoit à Cannes la

palme du documentaire pour « Le monde du silence » consacré à la

biodiversité marine. D’autres réalisations suivront, leur multiplication

survenant à partir des années 2000 : multiplication des genres (docu-

mentaires-lms-ctions) et des lieux de production (tous les pays de la

planète). Ce qui est nouveau depuis quelques années, c’est la répétition,

la multiplication industrielle de cette thématique largement déclinée sur

le plan éditorial, cinématographique, télévisuel et électronique. Dans ce

tout éditorial et ce tout visuel qui circule à travers la planète se jouent

une vision du monde (Weltanschaung), une interrogation lancinante sur

son présent et son avenir, une thématisation de la vie et des activités

humaines. Ce ot-ux d’images marque un souci de qualication de

l’existant, de détermination du sens de l’activité voire de la place des

20 niCoLe d’aLmeida- ana CaroLina PeLiz

hommes. Dans la foulée de la thèse de S. Gruzinski (1999), concernant

la puissance de l’image dans le métissage des représentations, nous

retrouvons ici l’extraordinaire capacité des images à traverser les fron-

tières culturelles d’univers que tout oppose, leur plasticité qui autorise

tous les emprunts et suscite la création d’idiomes planétaires.

Les raisons du choix du corpus lmique retenu sont liées à la

personnalité de leur auteur et à leur audience. A. Gore réalise une

conjonction imprévue en obtenant à la fois deux Oscars à Hollywood

(2006) pour son lm Une vérité qui dérange et le Prix Nobel de la paix

2007 en partage avec le GIEC. Y. Arthus Bertrand effectue au printemps

2009 le lancement (multi)médiatique mondial du lm Home, soutenu

en cela par un grand groupe économique (PPR). Enn, la contribution

de N. Hulot en octobre 2009 dans Le syndrome du Titanic se situe à la

jonction du médiatique et du politique, elle s’inscrit dans la foulée du

Pacte écologique, tremplin des élections présidentielles de 2007. Ce

corpus a donc été choisi en raison de sa valeur exemplaire.

Le statut de ces lms pose problème dès lors qu’ils ne relèvent ni

du cinéma du réel, ni du cinéma de ction mais constituent un genre

particulier dans lequel s’entrecroisent des récits documentaires1, des

reportages, des récits personnels et des citations de travaux scientiques

et de personnalités. Le traitement que nous proposons de ces trois lms

n’est pas strictement textuel ou stylistique, sa visée est interprétative : il

s’agit de comprendre la constitution d’une communauté de préoccupa-

tions par le repérage de procédés communs et unités de sens communes

dans lequel s’effectue le passage du monstratif au démonstratif.

Trois points de vue sont mobilisés dans ce corpus, tous trois parti-

cipant d’une visée pédagogique dès lors que « le passage de l’inten-

tion narrative à l’intention didactique est le passage d’une pertinence

d’ordre temporel à une pertinence d’ordre logique » (Jacquinot, 1977,

p. 83). Le point de vue d’Al Gore est celui de l’homme fait, détaché

et engagé à la fois : celui qui a accompli une mission politique, a pris

connaissance des dernières avancées de la science. Relatant une expé-

rience familiale douloureuse il renaît d’une certaine manière au monde

en enseignant, prenant la posture d’un conférencier présenté face à son

public, équipé d’un ordinateur où il puise les informations énoncées.

C’est le point de vue de l’homme éclairé par l’action politique et par la

1 Nommés « documenteurs » par Agnés Varda.

21

Le ChangemenT CLimaTique enTre image eT TexTe

connaissance scientique, de nombreux tableaux et graphiques accom-

pagnent son propos. C’est aussi le point de vue de l’homme éclairant,

pédagogue face à un public, prédicateur diront certains. Le point de vue

de Y. Arthus Bertrand est celui de la planète vue du ciel : point de vue de

Sirius (position de hauteur et de distance), point de vue du Créateur qui

en son septième jour contemple l’œuvre accomplie et qui au 77° jour

contemple le désastre. La référence est ici clairement faite à la Genèse

et à la création du monde, point sur lequel s’ouvre le lm. Le choix est

celui d’un point de vue divin ou transcendant, la planète est montrée

et ses dégâts désignés. L’œil est extérieur et lointain, ce point de vue

reprenant une posture classique et quasiment théologique selon laquelle

c’est de loin que se mesure la beauté du monde ou les outrages qui lui

sont causés1. A l’opposé, le point de vue de N. Hulot est intérieur, il est

celui du témoignage et de la confession dans une perspective didactique

« donner la conscience de notre inconscience ». Le point de vue est

immanent, le sort de la planète est vécu, il est l’objet d’une expérience

intérieure, d’un œil intérieur qui se porte sur le monde (cf l’œil de l’af-

che du lm), organe de l’intellect, de la compréhension : l’œil qui voit

et décrypte le monde , l’œil qui regarde regarder et s’étonne du regard

des autres totalement tendu vers les médias et oublieux de l’essentiel

(la prolifération d’extraits TV, radios, publicités nous renvoie à notre

condition moderne d’êtres assujettis à l’écran). La dimension théolo-

gique est fortement présente dans ces lms (mobilisant tour à tour la

posture du divin-observateur, du prédicateur-éducateur et du pécheur

repenti) ce qui ne l’empêche pas de s’articuler avec une dimension

scientique et politique tout aussi clairement assumée.

Une même certitude anime ces trois lms : le changement clima-

tique est assimilé sans détour au réchauffement climatique d’une part,

les hommes et leurs activités sont responsables d’autre part.

La question de la différence entre hypothèse et preuve, incerti-

tude et certitude n’apparaît aucunement dans ces lms qui citent les

travaux du GIEC mais sans en reprendre la prudence, sans évoquer

les indices de conance établis par les experts internationaux : prati-

quement certain supérieur à 99%, extrêmement probable au dessus de

95%, très probable supérieur à 90%. Rappelons que l’indice retenu et

conrmé dans le résumé du GIEC à l’intention des décideurs publié en

1 Cf. Leibniz, Essais de Théodicée (1710) : les imperfections de la création sont liées

à une erreur du point de vue généralement trop proche.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%