Lire l`article complet

194 | La Lettre du Neurologue • Vol. XVII - no 7 - septembre 2013

MISE AU POINT

Le syndrome

Gilles de la Tourette

Gilles de la Tourette syndrome

A. Hartmann*

* Centre de référence national

maladies rares “syndrome Gilles de

la Tourette”, pôle des maladies du

système nerveux, et UPMC/Inserm

UMR S975 ; Centre de recherche

de l’institut du cerveau et de la

moelle épinière, hôpital de la Pitié-

Salpêtrière, Paris.

Le syndrome Gilles de la Tourette (SGT) est un

syndrome neuro-développemental rare, repré-

sentant la forme la plus sévère d’un ensemble

plus vaste de maladies caractérisées par des tics.

Les tics sont des manifestations motrices et vocales

anormales, brèves, soudaines, non rythmiques,

involontaires, stéréotypées et répétitives, dont

la présentation (plasticité des tics), la fréquence

(périodes d’exacerbation entrecoupées de rémis-

sions/évolution en dents de scie) et la complexité

sont extrêmement variables d’un patient à l’autre

et au cours de leur vie. Les tics apparaissent généra-

lement entre 5 et 7 ans, avec un pic de sévérité entre

9 et 11 ans (1). La sévérité des symptômes varie de

formes légères − sans retentissement marqué sur

la scolarité et l’intégration sociale −, à des formes

plus sévères − souvent associées à des troubles

psychiatriques comme des troubles obsessionnels

compulsifs, une hyperactivité, des troubles de

l’attention, des actes d’automutilation ou des crises

de rage. Bien que les comorbidités psychiatriques

soient fréquentes (environ 90 % des patients), les tics

constituent le symptôme principal et la condition

sine qua non du SGT. Ils permettent sa classication

dans le cadre nosographique des pathologies du

mouvement (diagnostic différentiel) [tableau I].

Épidémiologie

Les caractéristiques épidémiologiques de la maladie

sont encore aujourd’hui mal connues. Les chiffres

disponibles sont très variables et dépendent de

l’âge au moment de l’évaluation et des difcultés

diagnostiques liées à la variabilité et à l’hétéro-

généité de la présentation clinique. La prévalence

varie en fonction des classes de population : elle est

actuellement évaluée entre 0,3 % et 0,8 % de la

population infantile et adolescente (2) sur la base

des critères diagnostiques du DSM IV-TR (tableau II).

Le prol évolutif de la maladie, assez singulier, se

fait vers une aggravation de la symptomatologie

à l’adolescence, puis vers une amélioration, voire

une rémission complète à l’âge adulte : seuls 25 %

des patients atteints d’un SGT gardent un handicap

modéré à sévère une fois l’âge adulte atteint (3).

Ce pronostic favorable est à souligner auprès des

patients mineurs et de leurs parents.

Tableau I. Diagnostic différentiel des tics.

• Myoclonie

• Dystonie

• Chorée

• Dyskinésies paroxystiques

• Hémiballisme

• Spasmes hémifaciaux

• Stéréotypies

• Maniérisme

• Compulsions

• Akathisie

• Syndrome des jambes sans repos

• Épilepsie

Tableau II. Critères DSM IV-TR du SGT.

• Début avant l’âge de 18 ans

• Présence de tics moteurs multiples

• Au moins un tic vocal à un moment quelconque

del’évolution (pas nécessairement simultanément

auxticsvocaux)

• Les tics surviennent à de nombreuses reprises au cours de

la journée, presque tous les jours ou de façon intermittente

pendant plus d’une année durant laquelle il n’y a jamais

eu d’intervalle sans tics de plus de 3 mois consécutifs

Les tics ne sont pas dus aux effets normaux d’une substance

(par exemple, des stimulants) ou à une autre maladie

La Lettre du Neurologue • Vol. XVII - no 7 - septembre 2013 | 195

Points forts

»

Le syndrome Gilles de la Tourette (SGT) est une maladie caractérisée par la présence de tics moteurs et

vocaux, même si les comorbidités psychiatriques sont fréquentes et souvent au premier plan du handicap

lié au SGT.

»

Le SGT débute dans l’enfance avec un pronostic favorable, à savoir une rémission des tics chez les trois

quarts des patients atteignant l’âge adulte.

»L’étiologie du SGT est organique, vraisemblablement liée à un déficit de migration neuronale et sous-

tendue par une transmission génétique complexe.

»

Une variété de traitements existent aujourd’hui pour traiter les tics : neuroleptiques de dernière génération,

injections de toxine botulique, thérapies cognitivo-comportementales et stimulation cérébrale profonde.

Mots-clés

Tics

Syndrome Gilles de la

Tourette

Aripiprazole

Toxine botulique

Thérapies cognitivo-

comportementales

Highlights

»

Gilles de la Tourette

syndrome (GTS) is a disease

characterized by the pres-

ence of motor and vocal tics,

although psychiatric comor-

bidities are frequent and

often determine the handicap

induced by the syndrome.

»

GTS begins in childhood

with an overall favourable

prognosis, since around 75%

of patients go into remission

once they reach adulthood.

»

GTS etiology is organic, most

likely due to deficits in neuronal

migration and linked to a

complex genetic transmission.

»

A variety of treatments is

available nowadays for treating

tics: last generation neurolep-

tics, botulinum toxin injections,

cognitive-behavioural thera-

pies, deep brain stimulation.

Keywords

Tics

Gilles de la Tourette

syndrome

Aripiprazole

Botulinum toxin

Cognitive-behavioural

therapy

Physiopathologie

Anatomie

Au niveau anatomique, 2 structures cérébrales,

ainsi que les circuits les reliant, ont été mises en

cause : les ganglions de la base et le cortex. Au sein

même des ganglions de la base, une défaillance des

mécanismes de sélection des programmes moteurs

a été avancée (4). Ainsi, lors de l'exécution d’un

programme moteur, d’autres programmes concur-

rentiels sont inhibés au niveau du globus pallidus

interne et de la substance noire pars reticulata. Si

ce mécanisme d’inhibition striatal est altéré, tics

et autres comportements répétitifs peuvent alors

survenir. Deux études post mortem récentes plaident

en faveur d’un tel mécanisme, en mettant en évidence

une diminution du nombre d’interneurones GABAer-

giques parvalbumine-positifs et cholinergiques dans

le striatum, particulièrement dans le noyau caudé,

et une augmentation de ces mêmes neurones

dans le segment interne du globus pallidus (5). Les

auteurs expliquent les variations de densité de cette

catégorie de neurones par une défaillance dans la

migration tangentielle des interneurones GABAer-

giques et cholinergiques au cours de l’embryogenèse.

Il en résulterait par conséquent une défaillance du

contrôle inhibiteur au niveau du striatum et du

pallidum. Ce défaut d’inhibition pourrait s’étendre

au cortex et a été indirectement conrmé par des

études électrophysiologiques (6), qui ont montré

la diminution de l’inhibition intracorticale chez des

patients atteints d’un SGT. Inversement, certaines

anomalies corticales (en particulier certaines varia-

tions de l’épaisseur corticale en fonction de l’âge des

patients et de la durée de la maladie) détectées par

différentes méthodes de neuro-imagerie suggèrent

des mécanismes compensatoires ou, en cas de défail-

lance de ces mécanismes, peuvent servir comme

biomarqueurs potentiels lorsqu’il y a persistance

des symptômes à l’âge adulte (7).

Génétique

La génétique du SGT est probablement extrêmement

complexe. Plusieurs modèles de transmission ont été

proposés après l’étude de familles présentant des

tics de sévérité variable. Certains de ces modèles

reposent sur l’hypothèse d’un gène majeur (avec

une pénétrance incomplète et une expressivité

variable), et d’autres favorisent celle d’une trans-

mission mixte, semi-récessive/semi-dominante. Des

études récentes favorisent plutôt l’hypothèse d’une

hérédité polygénique avec un effet additif de gènes

impliqués ; cette suggestion n'est d'ailleurs pas en

contradiction avec l’existence d’un gène majeur dans

certaines familles. Des études de liaison génétique

fondées sur ces hypothèses ont été menées au sein

de familles de patients atteints d’un SGT, et ont

permis l’identication de plusieurs loci, c’est-à-dire

des régions du génome potentiellement ségrégant

avec la présence des tics dans les familles. Mais aucun

gène responsable n’a été rapporté à ce jour. Plus

récemment, des études d’association réalisées sur

l’ensemble du génome (GWAS) chez des milliers de

patients versus des milliers de sujets témoins ont mis

en évidence des régions du génome qui pourraient

contenir des facteurs de susceptibilité au SGT. Mais

ces résultats doivent être reproduits et validés par

d’autres équipes (8). Une deuxième approche a

consisté à caractériser des anomalies chromoso-

miques visibles au caryotype ou par des techniques de

cytogénétique dans des cas sporadiques de SGT. Ces

études ont également permis de proposer plusieurs

régions chromosomiques candidates. Une étude a

identié des mutations du gène SLITRK1 (SLIT and

NTRK-like family, member 1) comme responsables

du SGT chez un petit nombre de patients (9).

Néanmoins, plusieurs études récentes n’ont pas

pu conrmer l’implication réelle du gène SLITRK1

dans de larges cohortes. Son rôle dans le SGT reste

donc controversé. Plus récemment, une étude de

liaison a permis d’identier un gène potentiellement

impliqué dans une famille avec plusieurs membres

atteints de SGT : il s’agit du gène HDC, codant la

L-histidine décarboxylase, une enzyme impliquée

dans le métabolisme de l’histamine (10). La mutation

identiée correspond à une perte de fonction de

l’allèle muté censée réduire la quantité de protéine

fonctionnelle. Toutefois, aucune autre mutation dans

ce gène n’a été trouvée chez un grand nombre de

patients. D’autres études sont donc nécessaires pour

valider le rôle de ce gène dans l’étiologie du SGT.

196 | La Lettre du Neurologue • Vol. XVII - no 7 - septembre 2013

Le syndrome Gillesde la Tourette

MISE AU POINT

Traitements

Principes

Le traitement des tics repose autant sur le bon sens

que sur des études contrôlées qui, du fait de la rareté

du SGT, restent malheureusement peu nombreuses.

Dans un premier temps, conseiller et instruire le

patient, sa famille et son environnement scolaire ou

professionnel sur la nature des tics, les comorbidités et

le pronostic reste un premier pas essentiel. Dans une

grande partie des cas, ces mesures simples, accompa-

gnées d’un suivi régulier, sont sufsantes. La décision

de traiter un tic repose sur 4 critères :

➤

problèmes sociaux (isolement social, moqueries,

etc.) ;

➤

problèmes émotionnels (syndrome dépressif

réactif, phobie sociale, etc.) ;

➤

problèmes fonctionnels (lecture, écriture, etc.) ;

➤douleurs, blessures ou incapacité physique.

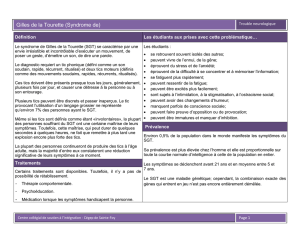

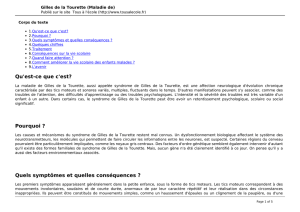

Approches pharmacologiques

Pour tout détail sur les traitements pharmaco-

logiques (tableau III), nous préconisons en parti-

culier les recommandations européennes récemment

publiées (11). Historiquement, le traitement des tics

est avant tout fondé sur l’utilisation des neuro-

leptiques, en premier lieu l’halopéridol. Parmi les

neuroleptiques “classiques” (en raison de leur afnité

particulière pour les récepteurs D2), le pimozide

semble être aussi efcace que l’halopéridol et présente

moins d’effets indésirables, notamment la sédation et

la prise de poids, ainsi que la survenue de syndromes

extrapyramidaux. Depuis peu, les neuroleptiques

“atypiques” sont généralement favorisés, en raison

d’un blocage moins puissant des récepteurs D2 et d'un

antagonisme des récepteurs 5-HT2A et 5-HT2C, ce

qui réduit le risque de syndromes parkinsoniens et de

dyskinésies tardives. Parmi eux, le rispéridone offre

le meilleur niveau de preuve. Néanmoins, les effets

secondaires métaboliques (glucose, lipides, prolactine)

sont à surveiller de près. Le risque de dépression liée

aux effets anti sérotoninergiques de cette molécule

est également à prendre en compte.

Au cours des dernières années, l’aripiprazole a

été considéré comme une molécule de première

intention dans le traitement des tics, même s’il ne

possède pas d’autorisation de mise sur le marché

(AMM) pour cette indication. Étant un agoniste

partiel des récepteurs D2 et 5-HT1A, et un anta-

goniste des récepteurs 5-HT2A, il offre un mécanisme

d’action particulier. Les études ouvertes conduites

à ce jour (11) suggèrent une efcacité remarquable

de cette molécule avec un effet sédatif et orexigène

bien moindre que tout autre neuroleptique. Aussi,

beaucoup de patients insistent sur les effets compor-

tementaux favorables de l’aripiprazole, à savoir un

effet tranquillisant sans sédation (12). À noter,

néanmoins, un risque d’akathisie et d’irritabilité (en

début de traitement) plus important que pour les

autres neuroleptiques. Malheureusement, aucune

étude contrôlée n’a été conduite pour l’aripiprazole

dans le traitement des tics et la molécule tombera

dans le domaine public en 2014. Néanmoins, une

formule à libération prolongée (prise hebdoma-

daire) est actuellement à l'essai chez l’enfant et

chez l’adulte avec des résultats attendus n 2013

(ClinicalTrials.gov : NCT01418352 et NCT01418339).

Finalement, nous insistons sur l’utilité potentielle

de la toxine botulique dans le cas de tics isolés.

La toxine botulique offre l’avantage d’une inter-

vention ciblée et restreinte dans le traitement de

certains tics sévères et potentiellement dangereux

(notamment ceux de la nuque). Il a également été

proposé qu’une injection dans les cordes vocales

pouvait être efcace dans les cas de tics vocaux

importants (13). Phénomène intéressant, on a pu

Tableau III. Approches pharmacologiques dans le traitement des tics (adapté de Scahill et al.,

2006).

Neuroleptiques Support

empirique

Doses de début

(mg)

Doses thérapeutiques

(mg/j)

Halopéridol A 0,25-0,5 1-4

Pimozide A 0,5-1,0 2-8

Rispéridone A 0,25-0,5 1-3

Fluphénazine B 0,5-1,0 1,5-10

Tiapride B 50-150 150-500

Olanzapine C 2,5-5,0 2,5-12,5

Sulpiride C 100-200 200-1 000

Aripiprazole C 2,5-5,0 5-20

Autres

Clonidine B 0,0025-0,05 0,1-0,3

Guanfacine B 0,5-1,0 1-3

Toxine botulique B 30-300 U/site d’injection

Tétrabénazine C 12,5-25 25-150

Baclofène C 10 40-60

Patch de nicotine C 7 7-21

Mécamylamine C 2,5 2,5-7,5

Niveau de preuve

Catégorie A : preuve bonne concernant l’efficacité et la tolérance à court terme, fondée sur au moins 2 études

randomisées contre placebo

Catégorie B : preuve moyenne concernant l’efficacité et la tolérance à court terme, fondée sur au moins 1étude

randomisée contre placebo

Catégorie C : preuve minimale concernant l’efficacité et la tolérance à court terme, fondée sur des études ouvertes

et l’expérience clinique cumulative

La Lettre du Neurologue • Vol. XVII - no 7 - septembre 2013 | 197

MISE AU POINT

observer que les sensations prémonitoires semblent

diminuer, voire disparaître, après injections répétées.

Approches psychothérapeutiques

Les approches psychothérapeutiques sont proposées

en cas de tics légers à modérés pour les patients ne

souhaitant pas, ou ne supportant pas, les traitements

pharmacologiques classiques. Parmi les nombreuses

techniques étudiées à ce jour, c’est en premier lieu la

technique dite “inversion d’habitude” (Habit Reversal

Training [HRT]) qui a obtenu un niveau de preuve élevé.

Une autre technique, appartenant aussi au registre

cognitivo-comportemental, est celle de l’“Exposure

Response Prevention” (ERP) qui consiste à l’habituation

graduelle de la suppression des tics tout en évitant

le phénomène de rebond. Ces techniques cognitivo-

comportementales (TCC) constituent un grand espoir

dans la prise en charge de nos patients ; leur appli-

cation à travers tout le territoire français nous semble

être une priorité dans les années à venir. En raison

de leur importance, nous les détaillons ci-dessous.

◆Technique d’inversion d’habitude

Dans le traitement des tics, le HRT est la technique

psychothérapeutique qui a bénécié du plus grand

intérêt dans la littérature à ce jour (14). Le HRT est

une thérapie à composantes multiples : il comprend

une phase de prise de conscience des tics (self-

management), une phase principale d’inversion des

habitudes, et, enn, une phase de généralisation et de

soutien psychosocial. L’inversion des habitudes, qui

constitue le cœur de la technique, consiste à élaborer

et à mettre en place un geste antagoniste qui entre

en compétition avec le mouvement du tic. L’objectif

est de rendre impossible la réalisation motrice du tic.

Il s’agit donc d’une contraction musculaire incom-

patible avec le mouvement du tic : par exemple, une

contraction des mâchoires avec les lèvres serrées

l’une contre l’autre face à un tic d’ouverture de la

bouche ou de bâillement, ou encore, une exion du

cou vers l’avant pour désamorcer un mouvement de

tête vers l’arrière. Ce mouvement doit être instauré

dès que l’individu perçoit la sensation prémonitoire,

et maintenu pendant 1 à 3 minutes, ou jusqu’à ce que

disparaisse la sensation de gêne. À terme, la résis-

tance à la réalisation du tic permettrait la diminution

de l’envie de “tiquer”, parfois jusqu’à la disparition

totale du tic. En général, il est proposé entre 8 et

15 séances, d’une durée d’une heure environ, à une

fréquence hebdomadaire dans un premier temps,

puis bimensuelle. La durée de la thérapie va dépendre

principalement de la facilité de l’individu à ressentir la

sensation prémonitoire et du nombre de tics à traiter.

Dans cette thérapie en effet, le rôle de la sensation

prémonitoire est fondamental, puisque c’est sur

elle que repose la mise en place de la technique

d’inversion des habitudes. Par ailleurs, le HRT s’inté-

resse au traitement des tics de façon sérielle, ces

derniers ayant été hiérarchisés par le patient selon

leur caractère invalidant lors des premières séances.

Ainsi, cette technique sera davantage recommandée

à des patients capables de ressentir la survenue de

leurs tics et qui n’en présentent pas un grand nombre.

À ce jour, 14 études de cas et 8 essais contrôlés et

randomisés ont investigué le bénéce du HRT (14).

L’efcacité sur la réduction de la sévérité des tics varie

de 30 à 100 %. Aucun phénomène de substitution

n’a été rapporté. Les 2 plus importantes publications

en termes de critères méthodologiques et de taille

des échantillons résultent d’études américaines

récentes portant sur des populations d’enfants (15)

et d’adultes (16). Dans la première étude, 126 enfants

et adolescents (âgés de 9 à 17 ans) présentant des

tics chroniques ou un SGT dans des formes sévères

à modérées ont été randomisés en 2 groupes : un

groupe bénéciant d’une thérapie comportementale

reposant sur la technique du HRT et un groupe suivant

le même nombre de sessions en thérapie de soutien

et psycho-éducation (8 sessions sur 10 semaines).

Plus de la moitié des enfants du groupe d’étude ont

présenté une amélioration signicative de la sévérité

de leurs tics et de leur fonctionnement psychosocial,

contre moins d’un tiers dans le groupe témoin. Parmi

les enfants répondant au traitement, 87 % ont

maintenu le bénéce de la thérapie 6 mois après la n

du traitement. Le même paradigme d’étude a été suivi

dans la seconde publication chez 122 adultes. À l’issue

des 8 sessions, 38 % des patients ayant bénécié de

la thérapie comportementale ont vu une amélioration

de la sévérité des tics contre 6 % des patients avec

la thérapie de soutien. Comme dans la précédente

étude, la thérapie comportementale a également eu

des retentissements positifs sur la qualité de vie et

le fonctionnement psychosocial.

◆Technique d’exposition préventive

Une autre technique, appartenant également au

registre cognitivo-comportemental, est celle de

l’exposition préventive (ERP). Les TCC reposent

sur l’association négative entre une sensation

désagréable (urge to do) et la réalisation du tic qui

vient soulager cette tension. Mais la réalisation du

tic va réactiver la survenue de la sensation de urge to

do. La technique ERP contraint les patients, de façon

L’auteur n’a pas précisé ses éven-

tuels liens d’intérêts.

Le syndrome Gillesde la Tourette

MISE AU POINT

graduelle, à se confronter à leurs sensations prémo-

nitoires désagréables en retenant la réalisation des

tics. La thérapie commence en général par 2 séances

d’entraînement au cours desquelles l’individu apprend à

réfréner ses tics sur des périodes de plus en plus longues

grâce à des techniques de relaxation. Lors des séances

suivantes, le patient et le thérapeute incitent aux sensa-

tions prémonitoires sur des périodes de plus en plus

prolongées (exposition) an d’accroître la capacité

de résistance aux tics (prévention de la réponse). Le

patient apprend ainsi à tolérer et à gérer les sensations

de urge to do par un phénomène d’habituation, ce qui,

à terme, permet de diminuer voire de supprimer l’envie

de “tiquer”. Avec cette technique, aucun phénomène

de rebond n’a été observé (17). À ce jour, la principale

étude contrôlée est celle d’une équipe hollandaise qui

a montré une efcacité similaire entre la technique

du HRT et celle de l’ERP dans une population de

43 patients âgés de 7 à 55 ans (18). D’autres essais

sont en cours. L’avantage principal de cette technique

est qu’elle permet de traiter l’ensemble de la sympto-

matologie des tics de manière simultanée. Elle est par

conséquent conseillée à des patients souffrant de tics

multiples. Le deuxième avantage est qu’elle fonctionne

tout aussi bien chez les patients qui ne ressentent que

peu ou pas les sensations prémonitoires, notamment

les enfants, très réceptifs à cette technique.

Approches neurochirurgicales

Au cours des 20 dernières années, la stimulation

cérébrale profonde (SCP) a fait la preuve de son

efficacité dans un grand nombre de pathologies

du mouvement, à commencer par la maladie de

Parkinson. La SCP offre une promesse thérapeutique

considérable dans le traitement des tics pharmacoré-

sistants. Contrairement à la maladie de Parkinson, le

SGT n’est pas une affection neurodégénérative ; une

amélioration durable de la symptomatologie peut

donc être envisagée sans modication des paramètres

de stimulation au cours du temps. Les cibles testées

sont le globus pallidus interne (territoire sensori-

moteur et limbique), le thalamus (noyaux médians

et intralaminaires), la capsule interne (bras antérieur)

et le noyau accumbens (19).

Les résultats obtenus sont encourageants, mais il

est nécessaire de rappeler l’absence d’études rando-

misées, contrôlées et en double aveugle, même si

plusieurs essais sont en cours à l’heure actuelle. Parmi

les questions à résoudre gurent celles des comorbi-

dités, de la dénition de la pharmacorésistance, de la

qualité de vie (au-delà d’une simple réduction des tics)

et de l’âge de l’intervention. Concernant ce dernier

point, il est important de rappeler que, en l’absence

de critères pronostiques clairs pour l’évolution du

SGT, les enfants et les adolescents sont susceptibles

d’avoir une amélioration spontanée et substantielle

lors de l’entrée à l’âge adulte. Ainsi, une conférence

de consensus stipule d’attendre l’âge de 25 ans avant

l’intervention (20). Néanmoins, dans des formes

juvéniles très sévères entraînant une désocialisation et

une déscolarisation complète, la question d’une SCP

reste posée, d’autant plus qu’il s’agit d’une technique

réversible. Ces considérations relèvent aussi bien du

domaine médical qu’éthique et nécessiteront une

attention particulière dès que les résultats d’études

cliniques contrôlées seront disponibles. ■

1. Leckman JF, Zhang H, Vitale A et al. Course of tic seve-

rity in Tourette syndrome: the first two decades. Pediatrics

1998;102(1 Pt1):14-9.

2. Knight T, Steeves T, Day L et al. Prevalence of tic disor-

ders: a systematic review and meta-analysis. Pediatr Neurol

2012;47(2):77-90.

3. Bloch MH, Peterson BS, Scahill L et al. Adulthood

outcome of tic and obsessive-compulsive symptom severity

in children with Tourette syndrome. Arch Pediatr Adolesc

Med 2006;160(1):65-9.

4. Albin RL, Mink JW. Recent advances in Tourette syndrome

research. Trends Neurosci 2006;29(3):175-82.

5. Kataoka Y, Kalanithi PS, Grantz H et al. Decreased

number of parvalbumin and cholinergic interneurons in

the striatum of individuals with Tourette syndrome. J Comp

Neurol 2010;518(3):277-91.

6. Orth M, Amann B, Robertson MM et al. Excitability

of motor cortex inhibitory circuits in Tourette syndrome

before and after single dose nicotine. Brain 2005;128(Pt

6):1292-300.

7. Worbe Y, Gerardin E, Hartmann A et al. Distinct structural

changes underpin clinical phenotypes in patients with Gilles

de la Tourette syndrome. Brain 2010;133(Pt12):3649-60.

8. Scharf JM, Yu D, Mathews CA et al. Genome-wide associa-

tion study of Tourette’s syndrome. Mol Psychiatry 2012;doi:

10.1038/mp.2012.69. [Epub ahead of print]

9. Abelson JF, Kwan KY, O’Roak BJ et al. Sequence variants

in SLITRK1 are associated with Tourette’s syndrome. Science

2005;310(5746):317-20.

10. Ercan-Sencicek AG, Stillman AA, Ghosh AK et al. L-histi-

dine decarboxylase and Tourette’s syndrome. N Engl J Med

2010;362(20):1901-8.

11. Roessner V, Plessen KJ, Rothenberger A et al. European

clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disor-

ders. Part II: pharmacological treatment. Eur Child Adolesc

Psychiatry 2011;20(4):173-96.

12. Budman C, Coffey BJ, Shechter R et al. Aripiprazole in

children and adolescents with Tourette disorder with and

without explosive outbursts. J Child Adolesc Psychophar-

macol 2008;18(5):509-15.

13. Porta M, Maggioni G, Ottaviani F et al. Treatment of

phonic tics in patients with Tourette’s syndrome using botu-

linum toxin type A. Neurol Sci 2004;24(6):420-3.

14. Frank M, Cavanna AE. Behavioural treatments for

Tourette syndrome: an evidence-based review. Behav Neurol

2013;27(1):105-17.

15. Piacentini J, Woods DW, Scahill L et al. Behavior therapy

for children with Tourette disorder: a randomized controlled

trial. JAMA 2010;303(19):1929-37.

16. Wilhelm S, Peterson AL, Piacentini J et al. Randomized

trial of behavior therapy for adults with Tourette syndrome.

Arch Gen Psychiatry 2012;69(8):795-803.

17. Verdellen CW, Hoogduin CA, Keijsers GP. Tic suppres-

sion in the treatment of Tourette’s syndrome with exposure

therapy: the rebound phenomenon reconsidered. Mov Disord

2007;22(11):1601-6.

18. Verdellen CW, Keijsers GP, Cath DC et al. Expo-

sure with response prevention versus habit reversal in

Tourettes’s syndrome: a controlled study. Behav Res Ther

2004;42(5):501-11.

19. Müller-Vahl KR. Surgical treatment of Tourette

syndrome. Neurosci Biobehav Rev 2012;doi:pii: S0149-

7634(12)00165-0. 10.1016/j.neubiorev.2012.09.012. (Epub

ahead of print)

20. Mink JW, Walkup J, Frey KA et al. Patient selection and

assessment recommendations for deep brain stimulation

in Tourette syndrome. Mov Disord 2006;21(11):1831-8.

Références bibliographiques

1

/

5

100%