Position de thèse - Université Paris

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE

ÉCOLE DOCTORALE DE GÉOGRAPHIE DE PARIS

ESPACES, SOCIÉTES, AMÉNAGEMENT

Laboratoire de recherche Espaces, Nature et Culture

T H È S E

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE

Discipline/ Spécialité : Aménagement, Urbanisme et Dynamique des Espaces

Présentée et soutenue par :

Nassima Djouher KACIMI ZEGGAÏ

Le : 25 juin 2013

POUR UN DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DU

TOURISME EN ALGÉRIE

- LE CAS DU LITTORAL ALGÉROIS -

Sous la direction de :

Monsieur Guy CHEMLA Professeur, Directeur de l’UFR de Géographie et

Aménagement, Université Paris-Sorbonne

JURY :

Madame Edith FAGNONI Maître de Conférence HDR, Université Paris-

Sorbonne, I.U.F.M – Présidente

Madame Ewa BEREZOWSKA AZZAG Professeur, École Polytechnique d’Architecture et

d’Urbanisme, Alger – Rapporteur

Monsieur Ali HADJIEDJ Professeur, Université des Sciences et de la

Technologie Houari Boumediene, Alger –

Rapporteur

1

Problématique

Les recettes de l’Algérie dépendent des hydrocarbures

L’Algérie est un important pays producteur et exportateur de gaz naturel

1

et de pétrole

2

, ce

sont les principales sources de revenus. Les pouvoirs publics ont tenté de diversifier

l’économie du pays dans les années 1960-1970 en réformant son système agraire et en

modernisant son industrie lourde. Ces réformes ont échoué et les hydrocarbures constituent

encore à ce jour, la quasi-totalité des exportations. Seulement, dans moins de trente ans, il n’y

aura plus pour l’Algérie de pétrole à exporter. La principale source de recettes qui fait vivre

actuellement plus de trente millions d’habitants sera d’ici là tarie. Cet état de fait fut déjà

pressenti bien avant les années 1980, puisqu’un bilan socio-économique de l’Algérie fut

dressé pour la décennie 1967-1978, où l’on peut lire l’extrait suivant : « La production des

hydrocarbures est demeurée élevée pendant la période et a entraîné une chute non

négligeable dans le niveau de nos réserves d’hydrocarbures sans que parallèlement une

politique énergétique du long terme, pour prendre le relai après épuisement de nos réserves,

n’ait été mise en œuvre »

3

.

Dans cet ordre d’idées, un article publié récemment dans le quotidien El-Watan fait référence

à la question de l’épuisement des hydrocarbures, dans lequel Abdelhak LAMIRI, expert en

sciences de gestion, a écrit : « Les experts dans le domaine énergétique ne cessent depuis les

années soixante-dix de nous prévenir sur les dangers qui guettent l’économie algérienne, trop

dépendante d’une rente non renouvelable. Ils ne cessent de répéter que nous ne sommes pas

loin de l’épuisement de nos réserves. On évoque souvent le fameux peak pétrolier : les

quantités exploitées pour la consommation interne et l’exportation sont supérieures aux

nouvelles découvertes. Mais comme ces avertissements ne se sont pas matérialisés sur le

terrain, très peu de gens y croient. On connaît tous l’histoire du plaisantin qui criait au

secours à chaque fois qu’il plongeait en mer. Fatigué de le secourir pour rien, aucun citoyen

n’est accouru lorsqu’il avait réellement besoin d’aide. Il périt victime de ses plaisanteries.

Sauf que nous ne sommes pas dans le domaine des plaisanteries ! »

4

… Le spectre de l’après-

pétrole peut se manifester au moment où l’on s’attend le moins sans qu’aucune mesure n’ait

été prise pour faire face à cette crise.

C’est une situation qui perdure et fut confirmée en 2010 dans un rapport publié par le Fonds

Monétaire International (F.M.I) qui souligne qu’« après la crise politique et socio-

économique des années 90, l'Algérie a connu plus de 10 années de développement

économique mais reste dépendante des hydrocarbures et des dépenses publiques … Des

politiques budgétaire et monétaire prudentes ont contribué à maintenir l’inflation à un faible

niveau et, dans une période d'augmentation des prix du pétrole, ont permis à l'Algérie de

consolider sa position financière, avec des réserves de change importantes, une épargne

budgétaire considérable dans un fonds de stabilisation pétrolier et un endettement public et

extérieur minime. En dépit des efforts pour diversifier l'économie, les recettes des

hydrocarbures représentent encore 98% des exportations et deux tiers des recettes

budgétaires »

5

. L’Algérie est non seulement menacée par le tarissement des hydrocarbures

mais elle est aussi vulnérable face à la baisse de leur prix. C’est pourtant une situation que le

1

L’Algérie est classée respectivement au 5

ème

rang et au 4

ème

rang des pays producteurs et exportateurs de gaz naturel.

2

L’Algérie est classée respectivement au 13

ème

rang et au 9

ème

rang des pays producteurs et exportateurs de pétrole.

3

Synthèse du bilan économique et social de la décennie 1967-1978, Ministère de la Planification et de l’Aménagement du

Territoire, Alger, mai 1980, p. xi

4

LAMIRI A. (2012) « Cet après-pétrole qui arrive plus vite que prévu », Quotidien algérien El-Watan, In Repères Eco du 9

juillet 2012

5

Algérie : Rapport des services du FMI pour les consultations de 2010 au titre de l’article IV, n°11/39, Mars 2011, p. 5

2

pays a déjà vécu en 1986, dont il faut retenir la leçon et que le F.M.I rappelle dans son

rapport : « Le soutien à la croissance économique, qui a aidé à surmonter l'impact de la crise

mondiale en 2009, ne devrait pas être retiré trop rapidement. La gestion macroéconomique

prudente de la dernière décennie a donné à l'Algérie une importante marge de manœuvre

pour faire face aux chocs extérieurs et absorber les chutes brutales des prix des

hydrocarbures. Cependant, la crise mondiale a aussi montré la vulnérabilité financière de

l'Algérie en cas de périodes prolongées de faiblesse des prix du pétrole »

6

.

Le développement du tourisme est une opportunité à saisir pour l’Algérie

Sachant que l’économie algérienne est peu compétitive et peu diversifiée, l’une des solutions

de rechange au type de problème auquel notre pays va se trouver confronté sera de développer

le tourisme, malgré les performances de ce secteur qui sont très en deçà de celles auxquelles

nous pouvons légitimement prétendre. L’Algérie n’a jamais su donner l’image d’une

destination à vocation touristique malgré ses atouts matérialisés par trois grands types de

paysages. A l’intérieur même de ces paysages, la diversité est étonnante, ce qui permet de

fonder de grands espoirs si cette facette économique est développée. Le tourisme, au sens

durable, constituera indéniablement un excellent choix et un secteur économique de

substitution, un marché prometteur pour les investisseurs et un vecteur de développement à

tous les niveaux.

De nombreux pays du bassin méditerranéen ne disposent pas de ressources en hydrocarbures,

ils ont donc opté pour le secteur du tourisme afin de développer leur économie. Le Maroc, par

exemple, ne dispose pas de ressources en hydrocarbures, pourtant il est la 5

ème

puissance

économique d’Afrique

7

: « Le Maroc, pays non-producteur de pétrole, en développant le

tourisme, se procure une source autonome extraordinaire de devises, dont il a expressément

besoin. En plus, il ouvre, par la même occasion, un marché de l’emploi à grande capacité

d’absorption de main-d’œuvre. Le tourisme se présente donc comme une issue politique et

une solution économique non seulement pour le Maroc, mais pour l’ensemble des pays en

développement, à tendance capitaliste et non-producteurs de pétrole »

8

.

Le tourisme et les loisirs en Algérie : un mythe ou une réalité ?

Les loisirs, les voyages et le tourisme en général constituent un besoin pour tout individu et

lui procurent détente, découverte, dépaysement, culture, échanges, … « Voyager et découvrir

de nouveaux horizons sont des besoins essentiels au même titre que se loger ou se nourrir.

C’est aussi une des aspirations les plus ancrées dans la nature humaine qui a sans doute

conduit les premiers hommes à progressivement peupler l’ensemble de la planète »

9

. Mais

qu’en est-il pour l’Algérien ? Comment perçoit-il le phénomène du tourisme et des loisirs ?

Quelle place est accordée au tourisme dans la vie de l’Algérien ?

Le quotidien de la plupart des Algériens est caractérisé par une routine de travail-maison sans

aucune coupure, c’est une sorte d’emprisonnement. Ils n’ont pas le choix parce que l’offre en

matière de tourisme et de loisirs est peu ou pas existante, ces derniers ne constituant pas une

priorité pour les décideurs. À ce jour, il n’existe pas d’études sur le phénomène des loisirs en

Algérie, c’est ce qui explique en partie l’absence de stratégie dans ce domaine. Quant aux

études touristiques, de nombreuses furent élaborées sans qu’aucune n’aboutisse, c’est ce qui

6

Algérie : Rapport des services du FMI pour les consultations de 2010 au titre de l’article IV, n°11/39, Mars 2011, p. 9

7

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc

8

GOURIJA S. (2007) Tourisme et développement durable : quelles conjugaisons ? Expérience du Maroc, Thèse de Doctorat

en Sciences Économiques, Université du Littoral Côte d’Opale, France, p. 237

9

CACCOMO J.-L. (2007) Fondements d’économie du tourisme : Acteurs, marchés, stratégies, Éd. De Boeck Université,

Bruxelles, p. 11

3

fait que l’Algérie reste un pays inconnu non-seulement par les étrangers, mais aussi par les

Algériens eux-mêmes, comme l’écrit explicitement Marc CÔTE dans son ouvrage dédié à

l’Algérie : « La richesse en paysages et en patrimoine de l’Algérie est exceptionnelle. Mais

cette richesse est négligée par les touristes, et souvent ignorés par les habitants eux-mêmes.

Les circuits classiques transportant rapidement des groupes d’hôtel en hôtel, ne font

qu’entrouvrir la porte. À côté des grands sites connus, combien de plages discrètes, de forêts

splendides, de vieux villages, de lieux chargés d’histoire, qui restent ignorés… »

10

.

Pratiquer un loisir, signifie avoir du temps libre de tout engagement. Seulement, avec les

heures de travail professionnel en plus des activités extraprofessionnelles (tâches ménagères,

tâches familiales, transports, engagements sociopolitiques, …), dont les commodités ne sont

pas assurées, l’Algérien les accomplit avec beaucoup de difficultés, de nervosité, voire avec

agressivité. Toutes ces tâches lui prennent la quasi-totalité de son temps libre, ce qui induit

forcément qu’il ne pense pas aux loisirs puisqu’il ne jouit pas d’un temps réellement libre

pour y pratiquer des activités susceptibles de le détendre. Mais ce n’est pas la seule raison, le

facteur financier joue un très grand rôle dans la société algérienne. Elle est composée

essentiellement de catégories sociales à faibles et moyens revenus qui pensent d’abord aux

factures à payer à la fin du mois avant de penser aux loisirs, à partir en vacances ou à voyager

et découvrir d’autres horizons, d’autres contrées, d’autres cultures, d’autres peuples. Les

besoins en loisirs se trouvent par conséquent loin des besoins de se nourrir, se vêtir et se

loger. Les Algériens ne peuvent pas se permettre de pratiquer les loisirs de leur choix même

s’ils ont en l’envie ou les moyens. Jean-Jacques DELUZ, qui a vécu pendant longtemps en

Algérie et connait en l’occurrence le mode de vie de ce pays et de ses habitants, a écrit à ce

propos que : « Dans les classes moyennes (sans parler des plus pauvres), la part du budget

familial consacrée à l’alimentation dépasse 60%, celle des loisirs et de la culture, qui était de

4,4% en 1988 est passée à 0,6% en 1998 »

11

. Cette baisse de la part du budget consacré aux

loisirs et à la culture est due à l’augmentation du niveau de vie et aux salaires bas qui

n’augmentent pas en parallèle.

Le temps est-il venu pour que le secteur touristique devienne un levier économique et

territorial pour l’Algérie ?

Malgré la baisse de la croissance démographique en Algérie, sa population reste très

importante. Cette situation induit des besoins en logements, en équipements sociaux, en

emplois, etc. Depuis plusieurs années, des actions sont entreprises avec l’adoption d’une

politique d’équipements structurants et une politique d’incitation au développement régional.

Ce qui s’avère assez difficile à réaliser dans un cadre socioéconomique particulier, caractérisé

par le passage d’une économie dirigée à une économie de marché et amplifié par un contexte

sécuritaire qui a paralysé le pays pendant plus de quinze ans. Par conséquent, les différents

programmes de relance économique, tels que le Plan de Soutien à la Relance Économique

(2001-2004), le Programme de Soutien à la Croissance Économique (2005-2009) et les

Programmes de Développement du Sud et des Hauts-Plateaux, initiés par le Président de la

République constituent une dynamique favorisant la croissance économique du pays. De plus,

étant donné leur transversalité, les retombées de ces programmes devraient favoriser l’essor

du secteur touristique, notamment en matière de réseaux d’infrastructures aéroportuaires et

routières déjà réalisés et ceux qui sont en cours de réalisation (autoroutes, pénétrantes,

rocades, …), d’hydraulique (barrages, stations d’épuration, alimentation en eau potable,

unités de dessalement d’eau de mer, transferts hydrauliques, assainissement, …), d’énergie,

10

COTE M. (2006) Guide d’Algérie : Paysages et Patrimoine, Éd. Média-Plus, Constantine, p. 5

11

DELUZ J.-J. (2001) Alger chronique urbaine, Éd. Bouchène, Paris, p. 221

4

de technologies de l’information et de la communication (densification du réseau

téléphonique, internet, …).

D’autre part, des projets d’aménagement du territoire et de développement durable sont

engagés aussi avec la métropolisation des quatre plus grandes agglomérations du pays : Alger,

Oran, Annaba et Constantine, le lancement d’un rempart vert situé à la périphérie immédiate

de l’agglomération algéroise (Parc Dounya), l’engagement d’actions de dépollutions

industrielles, la protection et la mise en valeur du littoral, le lancement des pôles

technologiques et scientifiques des villes nouvelles de Sidi Abdellah et de Bouinan, situées

dans la première couronne de l’agglomération algéroise et les chantiers de l’hydraulique avec

la réalisation de nombreuses stations de dessalement d’eau de mer et de stations d’épuration

des eaux usées sur tout le territoire. D’autres projets d’équipements publics furent entrepris

avec la réalisation du métro et du tramway d’Alger, de la route du littoral, des pénétrantes

Nord-Sud et de l’autoroute Est-Ouest qui sont en cours de réalisation, l’aménagement de 20

ports mixtes et la réalisation de la centrale électrique du Hamma dans la commune de

Mohamed Belouizdad à Alger. Toutes ces opérations augurent un optimisme qui laisse

espérer qu’elles profiteront indéniablement à l’essor du secteur du tourisme.

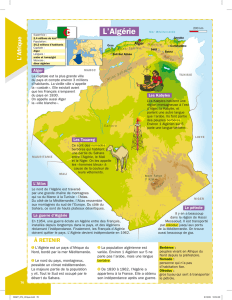

Les espoirs d’une Algérie touristique – C’est un pays aux multiples facettes

Les atouts touristiques de l’Algérie sont unanimement reconnus et cela nous fait penser à ce

qu’ont écrit Claire et Reno MARCA dans un ouvrage dédié à l’Algérie : « Annoncez que vous

partez en Algérie et voilà une tempête de mises en garde qui se lève ‘L’Algérie, c’est

dangereux !’ Mais le plus souvent, fort heureusement, la nouvelle suscite des torrents

d’enthousiasme : Algériens de Franc, Français d’origine algérienne, pieds-noirs, anciens

voyageurs transsahariens, tous évoquent avec émotion une terre à nulle autre pareille. Une

terre qui, grandiose et mythique, a tissé des liens si forts avec la France durant cent trente

années… Et qui a tant fait rêver aventuriers, peintres, écrivains et érudits, d’Isabelle

Eberhardt à Albert Camus, en passant par Eugène Delacroix ou Théodore Monod… »

12

. Mais

même au plus haut niveau, ces atouts touristiques sont reconnus puisque lors de la célébration

de la journée mondiale du tourisme en 2005, le Président de la République, Abdelaziz

BOUTEFLIKA, a prononcé le début de son discours comme suit : « Dieu le Tout Puissant

nous a gratifiés d’un pays doté de paysages féeriques et de sites enchanteurs tels qu’il n’en

existe que très peu ailleurs. Le touriste s’imagine traverser des contrées et des saisons alors

qu’en fait il n’a pas changé de pays ». En effet, la géographie autant que l’histoire ont

façonné l’Algérie pour en faire un pays à la fois africain, maghrébin et méditerranéen. Soumis

à ces influences, ce pays est une destination où se rencontrent une vaste gamme de paysages

et de ressources culturelles étonnamment variées (climat, plages, montagnes, sources

thermales, récifs coralliens, déserts, oasis, gastronomie, musique et folklore, manifestations à

caractère religieux

13

, …). Aussi, de par sa superficie, l’Algérie est le second plus grand pays

du continent africain et du monde arabe, c’est également le plus grand pays du bassin

méditerranéen, dont près de 4/5

ème

de son territoire est occupé par le Sahara. Cependant, les

ressources naturelles y sont limitées et fragiles et doivent être préservées, en raison des

conditions climatiques et de leur distribution inégale à travers le territoire.

Le tourisme est une opportunité à saisir car les enjeux sont multiples

12

MARCA C. et R. (2010) Algérie « Soyez les bienvenus ! », Éd. de La Martinière, Paris, p. 6

13

Nous pouvons citer entre autre Souk Ahras qui est la ville natale de l’illustre philosophe Chrétien Saint Augustin et Annaba

sa ville d’adoption et sa basilique ; Tlemcen avec son riche patrimoine arabo-musulman et le Rabin Nekoua, figure

importante pour la communauté Juive et qui est enterré dans cette ville ; L’ermitage du Père Charles de Foucauld à

Tamanrasset et son tombeau à El-Goléa.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%