introduction - cloudfront.net

INTRODUCTION

La terre est une « planète bleue ». L’océan occupe 71 % de la surface de la planète. Ayant toujours suscité les

plus vives interrogations, l’océan révèle peu à peu ses mystères. Parce que c’est un milieu complexe et très

différent des surfaces émergées, la recherche en océanologie s’accompagna d’un effort en pédagogie dès le départ.

Les premières stations biologiques françaises (Roscoff, Banyuls-sur-mer) sont équipées d’aquariums qui permettent

au visiteur du XIXe de découvrir un monde nouveau.

Pourtant, de gros efforts restent encore à faire pour développer des approches didactiques et pédagogiques en

matière d’écologie marine. En effet, au primaire, les sciences naturelles doivent partir du vécu de l’enfant. Même si

comme le précise Charpak, « S‘en remettre aux « occasions » ne suffit pas ... Il est donc nécessaire de sélectionner

les sujets se prêtant à une approche expérimentale et conduisant à une découverte pour l’enfant ». L’océan reste un

milieu parfois difficile d’accès et par définition étranger à l’humain. Pour Flos : « Par ses qualités d’animal

terrestre, l’homme est spécialement conçu pour connaître et comprendre le milieu terrestre à travers ses sens. Sous

l’eau, la vue se brouille, les sons deviennent inintelligibles, l’odorat est inefficace et le toucher offre des sensations

nouvelles et inconnues. Les enfants apprennent à connaître le milieu terrestre et son fonctionnement de façon

pratique, intuitive. La mer, elle, n’est pas un milieu familier à l’homme et donc n’offre pas cette possibilité».

Certains enfants ne l’ont même jamais vu. Alors pourquoi choisir ce sujet ? Parce que ce travail part d’une

expérience vécue l’an passé avec des élèves de 6ème du collège III de St Laurent. Au cours d’une visite au C.S.G,

nous nous sommes arrêtés sur la plage de Kourou pour pique – niquer. Notre surprise a été grande de constater que

la plupart des enfants dont beaucoup étaient originaires du fleuve n’avaient jamais vu l’océan. Etant installés sur

des rochers pour manger, certains enfants étaient tellement curieux d’observer la vie des mares qu’ils oublièrent

leurs appétits, pour certains pourtant légendaires… Sur les comptes rendus de la journée quelques uns ne parlaient

que de la mer et de ses étranges créatures ayant oubliés la fusée.

Mais comme l’écrit Charpak : « la spontanéité n’a jamais donné un enseignement bien efficace ». Ce travail

aborde surtout les concepts retenus pour parler d’écologie marine. Ces concepts ont fait l’objet d’un choix, non

commenté dans ce travail. Ce choix a largement été influencé par la lecture de l’ouvrage : « Ecologia » (Margalef,

1989). Pour chacun des concepts, on analysera les possibilités d’un enseignement au primaire. Ce sera aux enfants

de prendre des initiatives et de cheminer par eux – mêmes à travers ces situations soigneusement sélectionnées.

Les photographies sont tirés du livre de Nelson Cazeils

1

1

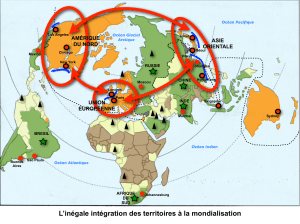

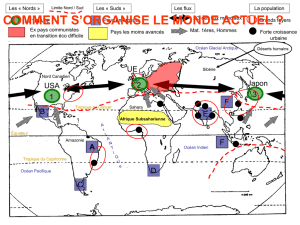

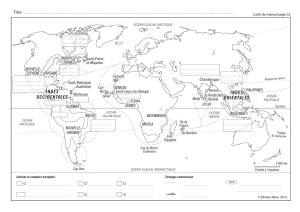

I) Répartition mondiale de l’écosystème océanique :

L’écosystème océanique peut se définir comme une vaste étendue d’eau salée, 71 % de la surface de la planète.

Ces limites verticales vont de la surface océanique à -11516 m sous cette surface (fosse des Mariannes,

Philippines). Toutefois, la profondeur moyenne de l’océan est de 2500 m. Les zones comprises entre 0 et 200 m,

zones de plateaux continentaux, représentent 5,5% de la surface de la planète. Sur le plan horizontal, l’océan est

limité par les côtes. Celles – ci sont de deux types : à substrat dur (rochers ou corail) ou à substrat meuble (vase,

sable). On distingue aussi la région côtière, en écologie, en général, jusqu’au talus continental et la région

océanique. D’un point de vue côtier, dans les régions à marée, la zone de balancement des marées est divisée en

trois étages. Enfin, on distingue le domaine pélagique du domaine benthique. Le domaine pélagique (le grand bleu)

est limité par la surface et le fond, c’est toute la colonne d’eau. Le domaine benthique est tout ce qui touche le fond.

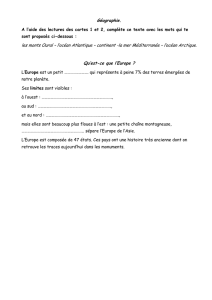

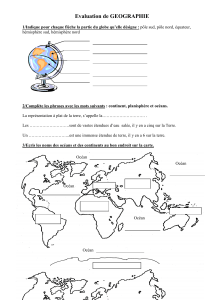

En cycle 1 :

En cycle 1, l’enfant s’intéresse à son environnement proche, vécu dans des situations quotidiennes. Dans le cas

d’une proximité avec le domaine marin ou d’une sortie sur le terrain, on pourra toutefois l’amener à prendre

conscience des différents types de côtes (plage, rocher) et notamment par le déplacement (jeu des empreintes sur la

plage = sédiment meuble). La répartition mondiale de l’océan n’est pas au programme.

En cycle 2 :

Dès le cycle 2, on pourra avoir une approche plus fine du milieu océanique. L’enfant passe alors à l’espace

perçu. On retiendra les objectifs suivants :

- Sur le planisphère, l’océan occupe la plus grande place. Le globe est tout bleu au niveau

du Pacifique.

- Toutes les côtes ne sont pas pareilles, il y a des côtes rocheuses et des côtes avec du sable ou de la vase

(sorties, photographies).

- Plus je m’éloigne de la côte et plus cela devient profond.

- Loin de la côte, il y a tellement de fond, que l’homme est obligé de se servir d’un sous-marin pour y aller

(vidéos)

- Lors de la sortie, la marée était basse. Il y a une zone qui est parfois sous l’eau et parfois émergée.

- Dans l’aquarium de la classe, il y a des animaux qui vivent toujours au fond et d’autres qui nagent toujours.

Il apparaît clairement ici que ces objectifs sont plus de la géographie. Mais à ce stade, il s’agit de découvrir le

monde et les disciplines ne sont pas encore totalement différenciées. Plus que jamais, les sorties en bord de mer

peuvent être utiles. Certains enfants n’ont jamais vu l’océan et son immensité est sa principale caractéristique. Les

enfants se rendent vite compte de celle – ci face à l’horizon mais pas forcément sur un planisphère ou un globe qui

restent encore très abstraits.

En cycle 3 :

Les objectifs sont :

- L’océan mondial est partagé en cinq océans : L’océan Atlantique, l’océan Pacifique, l’océan Indien, l’océan

glacial arctique et l’océan glacial Antarctique (planisphère, globe).

- La façade Nord de la Guyane est une côte (cartes).

- Les côtes guyanaises sont sableuses ou rocheuses (sorties, photographies).

- De la plage à la mer, on trouve : une zone qui n’est jamais sous l’eau mais arrosée par les embruns, une

zone qui est parfois sous l’eau, une zone qui est toujours sous l’eau (sorties, étude de photographies prises

aux différentes heures de la marée : soit avec un repère, soit avec des photographies aériennes, étude d’un

rocher, de sa faune et de sa flore).

- On pêche certains animaux au fond de la mer et d’autres en pleine eau (sortie au port, engins de pêche).

- Le fond de l’océan n’est pas plat. Il y a des volcans et des fosses.

Pour ce dernier objectif, on pourra fabriquer une maquette à partir de lignes de sondes, la notion de repérage

selon l’axe verticale, peut se faire aussi bien avec des terres émergées qu’immergées. Toutefois, l’enfant n’a pas

accès à l’observation directe de ces reliefs (comme pour les montagnes). Ce genre de réalisation ne peut

s’effectuer que si les enfants manifestent une réelle curiosité pour le monde des « abysses ». On peut déclencher

2

2

cette curiosité par la lecture d’ouvrages (exemple :« vingt mille lieux sous les mers », Jules Vernes). Tous ces

objectifs sont plus de l’ordre de la géographie. L’étude d’un écosystème est forcément transdisciplinaire.

La notion d’étagement littoral peut avoir comme point de départ la problématique suivante : où capturer les

animaux pour faire un aquarium (toujours immergé) ? Les enfants découvriront que de la plage à la mer, il y a

une zone toujours émergée (étage supralittoral, repérage de la laisse de mer), une zone partiellement immergée

(étage médiolittoral) et une zone toujours immergée (étage infralittoral). Le vocabulaire apparaît moins

important que les caractéristiques de ces zones. La faune et la flore de l’étage supralittoral ne pourront s’adapter

à la vie de l’aquarium. Ceux de l’étage médiolittoral peuvent être classés en deux catégories : ceux qui

supportent une émersion et ceux qui sont obligés de rester dans les mares. En collectant dans les mares, on

trouve des animaux et des plantes qui peuvent vivre dans un aquarium. Enfin, l’étage infralittoral semble être le

plus intéressant pour faire un aquarium mais son accès est difficile. A noter que cette problématique peut être

intéressante pour l’argumentation des enfants face à leurs choix (notion de respiration aquatique). A noter qu’en

procédant par essais / erreurs, les enfants peuvent réagir de façon très émotive, il faut donc argumenter sur

place.

II) Des facteurs abiotiques importants :

Les différences entre les écosystèmes marins et terrestres sont notamment liées à des facteurs abiotiques

caractéristiques. Tous les organismes marins évoluent dans un milieu caractérisé par :

- Océans ou océan ? Tous les océans sont en relation les uns avec les autres. Certaines espèces occupent tous

les océans, par exemple : la tortue luth. La tortue luth est un animal populaire en Guyane. Au cycle 2 et 3, on

pourra effectuer des enquêtes sur ce que fait la tortue quand elle n’est pas sur la côte. A noter, qu’au cycle 3, le

programme d’histoire évoque les grandes découvertes et notamment les voyages en mer (tour du monde), on

pourra faire un parallèle avec les migrations de certains animaux marins.

-La pesanteur est réduite par la poussée d’Archimède, d’où certains organismes gigantesques avec un

squelette réduit. Par exemple, certains calmars. Au cycle 3, en relation avec les sciences et technologie (qui

évoquent la pesanteur), on se demandera pourquoi une baleine qui s’échoue, meurt ?

-En trois dimensions, ce qui entraîne une distribution du réseau trophique sur l’axe verticale. On

développera cet aspect dans le chapitre : « réseaux trophiques ».

-L’absorption de la lumière est importante dès les premiers mètres. Conséquences : étagement littoral de

la flore, distribution verticale du plancton et faibles biomasses des faunes et flores abyssales. On développera

cet aspect dans le chapitre : « production primaire ».

-L’eau est salée. Les organismes marins ont développé des appareils respiratoires adaptés aux échanges en

milieu salin, ce qui interdira à certains d’entre eux la fréquentation de milieux dulçaquicoles (organismes

euryhalins et sténohalins). Ce concept paraît inabordable au primaire. Pourtant des CE 2 d’Apatou soutenaient

que si on mettait du sel dans le Maroni, il y aurait des requins. Au cycle 1, ce genre de facteur est inabordable,

les enfants pourront toutefois savoir que la mer est salée. Au cycle 2, les enfants commencent à découvrir le

monde à une plus large échelle. Ils découvriront des faunes et flores. Certaines communautés seront marines

c’est à dire dans un milieu où l’eau est salée, d’autres vivent dans l’eau douce. A noter que la mise en évidence

de la salinité de l’eau de mer par évaporation est une expérience que les enfants peuvent mettre au point. Mais

attention, à ne pas oublier de mettre aussi en évidence l’absence de sel (NaCl) dans l’eau douce… En cycle 3,

la notion de sténohalin et euryhalin peut être abordée. Par exemple, en étudiant la vie d’un oiseau comme le

cormoran, les enfants se rendront vite compte que l’animal est aquatique mais peut aussi bien vivre dans un

milieu que dans l’autre. A l’inverse, lors d’une initiation au milieu dulçaquicole, on pourra s’interroger sur ce

qu’on ne trouve pas? A noter que cette question sur l’absence d’un animal quand on étudie un milieu n’est pas

évidente, mais peut survenir chez les enfants de façon beaucoup plus naturelle. A l’âge adulte, il semblerait

qu’on n’ose plus poser cette question jugée « stupide » et qui est pourtant fondamentale en écologie.

-L’océan est plus stable d’un point de vue thermique. Si les températures des milieux terrestres vont de

– 88,3 °C (Vostok, Antarctique) à + 57,8°C (Mexique et Libye) sur terre, l’océan lui se caractérise par des

écarts de température moindre : de – 2°C à + 30°C.

-La distribution de la température sur la verticale influence celle des organismes océaniques (Up

welling, thermoclines). On étudiera ces deux concepts en biogéographie.

-Dans les conditions naturelles, l’eau de mer est un milieu turbulent et visqueux. De nombreux micro-

organismes n’ont pas d’autre substrat que l’eau. Il me paraît impossible d’aborder ce concept en cycle 1. Pour

les cycles 2 et 3, on pourra proposer comme élevage de classe des Artémia salina. Très faciles à élever, ces

crustacés sont visibles à l’œil nu. Ils sont très réactifs à l’absence de turbulence. La difficulté vient de

l’isolement des paramètres « teneur en oxygène dissous » et « turbulence ». En effet, au primaire, si la classe

3

3

est équipée d’un aquarium, on peut générer la turbulence par un aérateur. Le seul moyen de créer une agitation

sans apport d’air est l’utilisation d’un agitateur de type magnétique. Ce genre d’appareil se trouve au collège en

sciences.

-Les courants permettent une diffusion importante des organismes du plancton, des œufs et des larves.

D’où une répartition parfois étonnante de certaines espèces à l’échelle de la planète (par exemple :

dissémination dans le Pacifique des larves de poissons de récif). Les marées jouent un rôle important dans les

rythmes biologiques. Pour les marées, les expériences in vivo sont les plus intéressantes. Dans le cas d’une

proximité de l’école avec la plage, on peut amener les enfants à s’interroger sur le déplacement ou non

d’individus. A cet égard, les patelles sont très intéressantes. En effet, à chaque marée basse, après un parcours

qui est toujours le même elles se repositionnent toujours au même endroit. Mis en parallèle avec l’activité

d’individus captifs et immergés, ces observations vont devenir une véritable énigme pour les enfants. On notera

aussi des observations faciles avec les anémones de mer : immergées, leurs tentacules se déploient, émergés,

elles se rétractent. Là encore, ce qui est intéressant, c’est que ce soit les enfants les découvreurs de tous ces

changements.

Attention, quelque soit la notion abordée dans cet essais et l’exemple proposé pour la mettre en évidence est très

simplificateur. Par exemple, la mise en évidence du rôle de la pesanteur dans la mort d’une baleine échouée n’est

pas simple. En effet, l’animal peut mourir par simple insolation (on pourra alors se poser la question : pourquoi les

sauveteurs aspergent la baleine et la couvrent de couvertures ?). Pour les enfants, elle peut aussi simplement mourir

de chagrin… Il en va aussi de beaucoup d’expériences faites à l’aide d’un aquarium. La mort peut être due à de

multiples facteurs souvent difficilement isolables (exemple : température et oxygène dissous). Il faut donc être

particulièrement vigilant sur l’existence de témoins. L’enseignement d’un écosystème est complexe par les choix

qu’il impose. Il faut, à la fois, simplifié pour rendre le concept accessible par l’enfant et en même temps ne par être

trop simplificateur pour rendre compte des interrelations.

III)Les moyens de prélèvements et d’observations :

Une des difficultés de tout océanologue (y compris en herbe), c’est l’inaccessibilité du milieu. L’océan

est vaste et profond, les conditions hydroclimatiques parfois difficiles (forts courants, vagues, etc…). La

turbidité ou la profondeur de l’eau rend l’observation directe impossible. Les systèmes côtiers sont

largement plus accessibles. Il persiste des difficultés dans ce domaine : voie d’accès à la côte inexistante,

substrat meuble pouvant être dangereux, horaires des marées, etc… C’est ce caractère inaccessible du

milieu qui fait que tout océanologue commence sa réflexion par les moyens d’observations et de

prélèvements dont il dispose. Les moyens de prélèvements et d’observations évoqués dans le tableau I,

concernent les milieux océaniques et côtiers. Le milieu côtier a, de plus, un énorme avantage, il est

accessible par terre. Les techniques employées sur le terrain diffèrent surtout en fonction des types de

côtes étudiées. Dans tous les cas, une sortie en bord de mer se prépare. Les horaires doivent être précis, à

cause de la marée, le site « Terresdeguyane » propose ces horaires.

Tableau II : moyens de prélèvements en milieu côtier.

Fabrication par

les élèves

coût Utilisation Remarques

Récipients

Divers

Possible

(bouteilles)

gratuit Collecte Dès qu’il s’agit d’un échantillon, il est

préférable que les enfants l’identifient

(étiquettage).

Plaquette

plastique et

crayon papier

Possible

(boites de

glaces)

gratuit Pouvoir écrire même

sous la pluie

Technique utilisée en plongée pour

écrire sous l’eau.

Sacs de

congélation

Impossible faible Prélèvement Les animaux se blessent moins

pendant le transport dans ces sacs

qu’on remplira au 1/3.

Haveneaux Possible

(ficelle, fil de

fer, bâton)

Faible Prélèvement Technique un peu plus compliquée de

fabrication (nœuds de filets)

Râteaux et

pelles

Impossible élevé Prélèvement Permet de meilleurs prélèvements de

la faune des fonds meubles.

Ficelle possible faible Instrument de mesure

4

4

Cadre en bois Possible Faible Instrument de mesure

(surface)

Filtre + support Possible (filtre

à café +

bouteille)

gratuit Trier Permet de mettre facilement en

évidence les petits organismes

planctoniques.

Tamis possible faible Trier Permet de trier efficacement un

prélèvement de sédiment + faune.

Attention, sur la côte rocheuse, le danger vient des chutes sur des surfaces parfois glissantes. Il faut donc veiller

à ce que les enfants ne se chargent pas trop de matériel. Sur la côte à fond meuble, le danger vient de sédiments

trop meubles où les enfants pourraient s’enliser. Un repérage préalable est nécessaire. Dans tous les cas, l’étude

d’écosystème devrait toujours prendre en compte les facteurs abiotiques. Tous les instruments de mesure que

connaissent les enfants doivent être à leur disposition lors d’une sortie (montres pour l’heure des marées,

thermomètres, etc…).

IV) L’écosystème :

Tout écosystème peut se réduire à la superposition de deux cycles : un cycle de la matière et un cycle d’énergie.

La source principale d’énergie est l’énergie solaire (la chimiosynthèse existe en milieu océanique : sources

hydrothermales). Le flux de matière est accompagné d’un flux d’énergie. Le cycle de la matière est plus ou moins

fermé, le cycle d’énergie est ouvert. L’énergie se dégrade et n’est pas récupérable. L’énergie entre dans

l’écosystème au niveau des producteurs primaires (végétaux autotrophes). Dans les transferts successifs entre

compartiments trophiques, l’énergie circule sous forme d’énergie chimique. C’est à dire associée à des composés

endergoniques, énergie qui provient en dernier lieu de celle captée par les producteurs primaires.

Dès le cycle 1, la notion de biomasse peut être abordée. Par simple tri, en classant le vivant du non – vivant, les

enfants mettent en évidence la biomasse. En cycle 2, on pourra continuer ces exercices de tri, toujours sur le

principe du vivant et non – vivant. En cycle 3, on pourra approfondir l’idée de biomasse (biomasse particulière :

faune fixée) et surtout inviter les enfants à inventer des outils et des démarches pour trier.

Par exemple : Comment faire pour ne ramener en classe que les organismes vivants d’un prélèvement de

sédiment meuble ? Idée du tamis, collecte manuelle. A ce stade de l’apprentissage, il est important de laisser les

enfants «bricoler» des solutions. A noter que ces bricolages sont très fréquents en océanologie.

L’idée de flux d’énergie peut être mise en relation avec la nécessité de la lumière pour la croissance des

végétaux aquatiques. Les Ulves sont à cet égard un excellent outil pour le primaire. Plantes ubiquistes et peu

exigeantes, leur croissance est très rapide et elles meurent très vite en absence de lumière.

V) La production primaire :

La production primaire est un aspect déterminant pour la compréhension d’un écosystème. De plus, les enfants

s’interrogent souvent sur « qui mange qui ? » ou sur «qu’est ce que mange untel ? ».

Dans l’océan, la production primaire est dominée par des organismes de petites tailles : microphytoplancton. Sur

l’axe vertical, la distribution du microphytoplancton est limitée par la lumière et par les sels minéraux. Ces

derniers déterminent des zones très productives : les zones eutrophes. Par exemple, les Up wellings, c’est à dire les

zones de remontées d’eaux riches en sels minéraux et froides : Pérou, Mauritanie, Namibie, en général, en face des

déserts sur la façade ouest des continents. C’est le cas aussi des zones côtières, des embouchures des fleuves (si la

production n’est pas limitée par une turbidité trop élevée) ou des pôles où la fonte des glaces crée un apport rapide

d’éléments nutritifs. Certaines régions de l’océan sont très pauvres en sels nutritifs, ce sont les zones oligotrophes

(Méditerranée, Pacifique central). La production primaire y est très faible.

En cycle 3, l’observation d’images satellites peut être un bon moyen pour délimiter des zones riches en plancton

des zones pauvres. A noter que cette séance, peut faire l’objet d’un travail en transdisciplinarité avec les TICE. A

savoir, la recherche de documents sur un site internet.

La multiplication du phytoplancton peut être très rapide. L’eau change alors de couleur (eaux brunes, blanches,

rouges, vertes). C’est le bloom phytoplanctonique. Celui – ci est d’origine naturelle (fonte des glaces et

réchauffement de l’eau en Antarctique, augmentation de la température et de la lumière en Bretagne) ou liée à une

pollution (par déséquilibre du rapport Nitrate/Phosphate/silicium, cas de la rade de Brest).

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%