impact feu.indd - Les Presses agronomiques de Gembloux

Introduction

L’impact du feu sur la végétation et son usage par les

populations apparaissent dès les premiers documents

relatifs à l’étude de la végétation savanicole de l’Afrique

(White, 1965 ; Komarek, 1965 ; Monnier, 1968, 1981 ;

Malaisse, 1973 ; Schnell, 1971 et 1976 ; Bruzon, 1990). Au

Ranch de gibier de Nazinga (RGN), les études récentes

sur les feux sont relativement abondantes. L’essentiel

des études a toutefois porté sur la strate herbacée et les

relations faune/pâturage (Decker, 1984 ; Jachmann, 1987 ;

Nana, 1988 ; Frame, 1990 ; Yaméogo, 1999). En fonction de

leur période de réalisation, on distingue : les feux précoces

(novembre-début de saison sèche), les feux intermédiaires

(janvier-février, en milieu de saison sèche), les feux tardifs

(avril-mai en fin de saison sèche) et les feux de contre-

saison (juin-juillet en pleine saison des pluies). Le feu est

un élément constant à Nazinga. Tantôt spontané, tantôt

contrôlé, il est considéré comme un facteur essentiel dans

la gestion des écosystèmes du RGN. La maîtrise du feu

à Nazinga est fondamentale pour la compréhension des

relations entre les animaux et leurs habitats, l’évolution de

la disponibilité alimentaire ainsi que le suivi de la distribution

de la faune et le contrôle du braconnage.

Sur la strate herbacée, notre objectif est d’évaluer l’effet

du feu sur l’évolution phénologique et son impact sur la

production maximale de phytomasse sur les différentes

espèces étudiées. Sur les plantes ligneuses, l’objectif

poursuivi est d’évaluer la repousse ligneuse et l’évolution

des phénophases selon les types de feu appliqués sur un

certain nombre d’espèces.

V L’impact des feux sur les strates

herbacée et ligneuse

Ouédraogo M., Delvingt W.

292 Nazinga

Matériel et méthodes

La strate herbacée

Le site d’implantation

Cette expérience a été réalisée en station. Dans la

classification des paysages du RGN, le site est situé sur

une formation de savane arborée à Terminalia avicennioides

et Crossopteryx febrifuga. La strate herbacée est dominée

par Andropogon ascinodis et Hyparrhenia involucrata. La

topographie environnante est quasi plane, avec une pente

de 0 à 1 %. Une fosse pédologique de 0,85 m de largeur,

1,5 m de longueur et 0,45 m de profondeur a été ouverte.

À cette profondeur, nous avons rencontré la carapace

ferrugineuse.

Matériel végétal utilisé et dispositif expérimental

Treize espèces herbacées vivaces (Tableau 43) spontanées

récoltées à Nazinga ont été multipliées en station à

partir d’éclats de souches constitués de 3 à 5 talles.

L’expérimentation comprend 13 objets en 9 répétitions

aléatoires chacun, soit en tout 117 micro-parcelles de 1,5

x 1,5 m. Les plants ont été maintenus à l’abri de la dent

des animaux grâce à une clôture placée à une distance de

5 m de la superficie plantée. La strate ligneuse n’a pas été

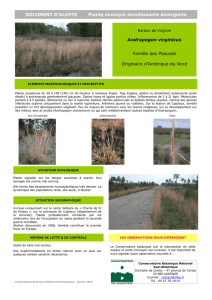

éliminée. Une vue des traitements effectués est présentée

à la figure 36. Le choix des espèces a été fait sur base de

leur abondance dans les pâturages du RGN et de l’intensité

de leur consommation observée sur le terrain.

Observation du développement des graminées

cespiteuses

Le développement des graminées cespiteuses a été décrit

par plusieurs auteurs (Hall et al., 1978, Fournier, 1983a ;

César, 1991 ; César 1992 ; Buldgen, 1997 ; Buldgen et

al., 1997). Dans le déclenchement de l’initiation florale, la

photo-période est le facteur le plus important (Buldgen,

1998). En se ramifiant abondamment au niveau du sol, la

graminée vivace en l’absence de feu ou de coupe sévère,

édifie une touffe (Figure 36). Au fil des années, le diamètre

augmente, et comme la partie centrale non régénérée

tend à disparaître, la touffe se fragmente en groupes

d’axes. Cette séquence de développement désigne sans

équivoque la talle comme module de croissance clonale

et comme unité morphologique de base. Nos mesures en

ce qui concerne la croissance et le développement des

touffes ont donc été effectuées sur les talles et les feuilles

naissantes.

Repiquage des plants en station

Les essais de repiquage ont débuté en juin 2000. Les

espèces ont été identifiées et récoltées à l’intérieur du

RGN et les souches ont été prélevées et transportées sur

la parcelle. Elles ont été divisées en blocs de talles (3 à 5),

sectionnées à 10 cm au dessus des racines pour réduire

la transpiration avant d’être mis en terre. Les écartements

adoptés entre plants étaient de 50 cm x 30 cm. Sur chaque

placeau, 12 pieds ont été plantés. Chaque espèce est en

conséquence représentée par 9 x 12, soit 108 pieds. En

première année (juin 2000), la reprise après repiquage a

été difficile. Malgré l’apport supplémentaire d’eau puisée

dans le barrage à partir d’une charrette, les plantes sont

mortes ou n’ont pas poussé. Les nouveaux repiquages

ont réussi à partir du 15 juillet 2000. Les anciens pieds

n’ont pas été systématiquement arrachés parce que leur

état de départ ne laissait aucun espoir de survie. Pour

éviter un effet « stress » lié au repiquage nous n’avons

pas effectué de mesures en 2000 correspondant à l’année

1. Les analyses et les prélèvements ont été effectués à

partir d’octobre 2001.

Les feux

Les brûlis précoces (mi-novembre) et de contre-saison

(mi-juillet) ont été effectués au niveau des placeaux et

l’opération a été surveillée par au moins 3 personnes

pour éviter la propagation éventuelle du feu sur les autres

placeaux. Pour obtenir un nombre de pieds suffisants

par espèce, 2 ou 3 placeaux ont parfois été brûlés. La

répartition des placeaux par traitement est présentée au

tableau 44.

Les mesures effectuées

La phénologie

Cinq stades de développement ont été distingués au

moment de la récolte des fourrages : stade végétatif,

montaison, épiaison, floraison – fructification et maturation.

Au niveau de la floraison, 3 stades ont été distingués :

• 1 = début de la phase (au moins 1 talle amorce la

floraison) ;

• 2 = pleine phase (au moins 50 % des talles sont

concernées) ;

• 3 = plus de 90 % des talles sont concernées.

La phytomasse

Sur les placeaux brûlés et non brûlés selon la période,

la végétation a été coupée en octobre, en fin de saison

des pluies. Sur chaque pied, les talles ont d’abord été

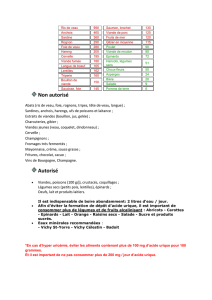

Tableau 43. Liste des espèces herbacées vivaces soumises au

feu.

Andropogon gayanus* Hyparrhenia rufa

Andropogon tectorum Hyparrhenia subplumosa

Andropogon africanus Hyparrhenia smithiana

Beckeropsis uniseta Schizachyrium sanguineum

Hyparrhenia glabriuscula Schizachyrium platyphyllum

Andropogon schirensis Monocymbium ceresiiforme

Andropogon ascinodis

* Andropogon gayanus possède deux écotypes : un à large feuille

notée gayanus 1 et un écotype à feuilles minces notée gayanus 2 dans

la suite de l’exposé.

293L’impact des feux sur les strates herbacée et ligneuse

Figure 37. A – Fragmentation d’une touffe en groupes d’axes au cours du temps. B – Éclats de souche fraîchement transplantés.

C – Stades de développement d’une touffe plantée : d. stade végétatif ; e. stade montaison ; f. épiaison-maturation ;

g. repousses après coupe précoce (septembre) ; h. repousse de saison sèche et chaude.

A

B

C

d e f g h

Tableau 44. Nombre de placeaux et de pieds (entre parenthèses) par traitement.

Espèce Comparaison feu précoce/ Comparaison feu précoce /

parcelles témoins non brûlées feu de contre-saison

Feu précoce Témoins Feu précoce Feu de

non brûlés contre-saison

Andropogon africanus 1(13) 2(23) 2(15) 2(13)

Andropogon ascinodis 1(12) 3(23) 2(17) 1(12)

Andropogon gayanus 1 2(14) 1(10) 2(14) 2(13)

Andropogon gayanus 2 2(17) 2(14) 1(12) 2(14)

Andropogon tectorum 2(15) 2(15) 2(16) 1(10)

Hyparrhenia glabriuscula 2(13) 2(16) 2(22) 1(11)

Hyparrhenia rufa 2(14) 2(15) 3(21) 1(12)

Hyparrhenia smithiana 3(22) 2(22) 2(22) 1(10)

Loudetia simplex 3(16) 2(10) 2(19) 1(9)

Monocymbium ceresiiforme 1(13) 3(18) 2(21) 1(11)

Beckeropsis uniseta 1(12) 2(15) - -

Schizachyrium platyphyllum 1(11) 2(13) - -

Total 21(172) 25(194) 20(179) 13(115)

294 Nazinga

dénombrées par souche et chaque touffe a été coupée

à 10 cm environ au-dessus du sol. La phytomasse est

mesurée par souche à l’aide d’un peson à ressort d’une

portée de 2 kg et d’une précision de 10 g. La matière

sèche a été évaluée au moyen d’un four à micro-ondes.

Pour ce faire, un échantillon de 10 g de matière verte est

prélevé au hasard par espèce étudiée et séché en de

3 à 4 min de chauffage jusqu’à l’obtention d’un poids

constant de la matière sèche.

La strate ligneuse

Dispositif et espèces étudiées

Les mesures ont été effectuées sur Terminalia

avicennioides, Vitellaria paradoxa, Isoberlinia doka,

Pteleopsis suberosa, Crossopteryx febrifuga et

Combretum glutinosum. Ces espèces ont été identifiées

en raison de leur abondance dans les formations

végétales du RGN et de leur réaction différente au feu,

sur base de nos propres observations sur le terrain.

Pour chaque espèce, deux parcelles d’1 ha, chacune

protégée de pare-feu de 5 m de largeur, sont délimitées.

La première est brûlée par un feu précoce, la seconde

n’est pas brûlée. Sur les individus étudiés choisis au

hasard dans les parcelles étudiées, la circonférence du

tronc a été mesurée en cm à 1 m du sol à l’aide d’un

ruban métrique. Cette hauteur (1m) permettait à la fois de

mesurer les circonférences des troncs des arbres et les

arbustes composant notre échantillon sans difficulté. La

hauteur en dm des individus a été mesurée à l’aide d’une

planche longue de 3 m graduée en dm et le recouvrement

à partir de la mesure du diamètre moyen du houppier à

l’aide d’un ruban métrique au sol. Ces trois paramètres

ont permis d’appréhender la structure des populations

étudiées. L’expérimentation s’est déroulée en 2001.

Les mesures effectuées

En vue de comparer la population brûlée et non brûlée,

la biomasse des nouvelles repousses et le stade

phénologique ont été mesurés sur chaque individu

dans les deux traitements. Pour les besoins de l’analyse

statistique, une valeur chiffrée a été attribuée à chaque

phénophase (Tableau 45).

Tableau 45. Stades phénologiques et valeurs chiffrées

correspondantes.

Stades phénologiques Valeurs chiffrées

Présence de feuilles 1

Absence de feuilles 2

Jeunes repousses 3

Floraison / fructification 4

Maturation 5

La biomasse a été mesurée par coupe intégrale de toutes

les repousses en feuilles du pied après le passage du feu.

La phytomasse a été pesée sur place à l’aide d’un peson

à ressort d’une portée de 2 kg avec une précision de

10 g. Seules les espèces suivantes ont été considérées,

les autres étant soit de taille trop importante, soit d’une

manipulation difficile (cas de Crossopteryx febrifuga)

en ce qui concerne la récolte des feuilles : Terminalia

avicennioides, Pteleopsis suberosa, Combretum

glutinosum. Les coordonnées géographiques de tous

les individus ont été notées à l’aide d’un GPS (Global

Position System), ce qui permet d’identifier chaque pied

étudié et de noter avec certitude son comportement ou

sa destruction éventuelle par les éléphants. Cinquante

individus, dont 25 en parcelles brûlées et 25 en parcelles

non brûlées, ont été pris en compte. Les individus cassés

ou déracinés par les éléphants sont remplacés par

d’autres individus du site dans la mesure du possible.

Dans le cas contraire, on se contente des individus

restants. Le nombre d’individus étudiés sera précisé à

chaque fois que nous aborderons l’étude d’une espèce

donnée. Les mesures ont été effectuées 60 jours après le

passage du feu.

Résultats

Impact du feu sur les plantes herbacées

vivaces

Sol du site et aptitude des espèces au repiquage

Le sol du site expérimental est caractérisé par 2 horizons.

L’horizon A (0-16 cm) est brun grisâtre à l’état sec, avec une

texture de limon sableux. L’horizon B (16-45 cm) est brun

clair à l’état sec et présente une texture d’argile sableuse.

De nombreux pores fins et très fins observés sur le profil

montrent une activité biologique très développée. Selon

la Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols

(CPCS, 1967), il s’agit d’un sol ferrugineux tropical lessivé

et induré, moyennement profond (FLIMP).

Sur base du nombre de pieds vivants qui ont poussé après

le repiquage, le tableau 46 présente l’aptitude des espèces

étudiées dans les conditions de l’expérimentation.

Le genre Andropogon paraît plus apte à la transplantation

par rapport au genre Hyparrhenia, tandis que le genre

Schizachyrium s’est montré plus sensible à la reprise.

Comparaison des parcelles ayant subi un feu

précoce par rapport aux parcelles non brûlées

Une analyse de la variance à deux critères de classification

a été réalisée sur base des données en prenant comme

critères : le feu, l’espèce et l’interaction « feu * espèce ». Les

résultats de l’analyse sont présentés dans le tableau 47.

Des 4 variables étudiées, on constate qu’entre parcelles

brûlées et non brûlées, il existe une différence hautement

significative au niveau de la phytomasse par pied. Aucune

différence significative n’est observée sur les trois autres

paramètres. L’interaction des deux critères (feu et

295L’impact des feux sur les strates herbacée et ligneuse

espèce) montre également des différences hautement

significatives, à l’exception de la phytomasse par talle.

Les moyennes enregistrées pour les paramètres étudiés

en parcelles brûlées et non brûlées sont présentées au

tableau 48.

Entre parcelle brûlée (feu précoce) et parcelle non brûlée,

aucune différence significative (P > 0,05) n’a été enregistrée

sur la majorité des paramètres étudiés. Seule la phytomasse

moyenne par pied montre une différence significative (P <

0,001) avec une phytomasse maximale plus importante sur

parcelle non brûlée que sur parcelle brûlée.

Étant donné la forte variabilité observée entre espèces,

nous avons analysé le comportement de chacune des

espèces prise individuellement sur placeau brûlé et

non brûlé. Deux espèces (Andropogon shirensis et

Andropogon africanus) ont été éliminées pour insuffisance

de nombre de pieds tandis que les deux écotypes

d’Andropogon gayanus ont été pris en compte. Le tableau

49 présente les résultats de l’analyse statistique sur les

paramètres étudiés. En ce qui concerne la réaction des

espèces au feu, trois catégories d’espèces peuvent être

distinguées :

• les espèces indifférentes. Sur l’ensemble des

4 paramètres étudiés, aucune différence significative

n’a été observée. Ce sont : Andropogon africanus,

Andropogon gayanus, Beckeropsis uniseta, Hyparrhenia

rufa et Schizachyrium platyphyllum ;

• les espèces peu sensibles. Les différences significatives

ont été observées sur un à deux paramètres. Il s’agit

d’Hyparrhenia glabriuscula, Loudetia simplex et

Monocymbium ceresiiforme ;

• les espèces dont des différences significatives ont été

observées sur tous les paramètres étudiés. Andropogon

ascinodis est la seule espèce dans ce cas.

Tableau 46. Aptitude des espèces à la transplantation (n = 108 pieds plantés par espèce).

Taux de reprise Mauvaise Moyenne Bonne Très bonne

20 – 40 % 41- 60 % 61 - 80 % 81 - 90 %

Andropogon gayanus ++++

Andropogon tectorum ++++

Andropogon africanus ++++

Beckeropsis uniseta ++++

Hyparrhenia glabriuscula +++

Andropogon schirensis +++

Andropogon ascinodis +++

Hyparrhenia rufa ++

Hyparrhenia subplumosa ++

Hyparrhenia smithiana ++

Schizachyrium sanguineum +

Schizachyrium platyphyllum +

Monocymbium ceresiiforme +

Tableau 47. Résultats de l’analyse de la variance sur le nombre de talles par pied, la phytomasse par pied et par talle

et le pourcentage des talles en floraison en considérant les critères « feu, espèce » et leur interaction (feu * espèce) de

peuplements soumis au feu précoce et non brûlé.

Variable Feu Espèce Feu * espèce

Nombre de talles moyen/pied P > 0,05 P < 0,001 P < 0,001

Phytomasse moyenne/pied (gMS) P < 0,001 P < 0,001 P < 0,01

Phytomasse moyenne/talle (gMS) P > 0,05 P < 0,001 P > 0,05

Moyenne des talles en floraison (%)/pied P > 0,05 P < 0,001 P < 0,001

Tableau 48. Nombre de talles par pied, phytomasse par pied et par talle et proportion des talles en floraison sur des espèces

brûlées (172 pieds) et non brûlées (194 pieds) en octobre 2001 (15 mois après le repiquage).

Nombre moyen Phytomasse Phytomasse Moyenne des talles

de talles/pied moyenne/ moyenne/ en floraison

pied (gMS) talle (gMS) (%)/pied

P > 0,05 P < 0,001 P > 0,05 P > 0,05

Feu précoce 28 ± 25 187,8 ± 152,0 9,6 ± 9,3 75,1 ± 24,0

Absence de feu 31 ± 26 238,6 ± 220,3 9,2 ± 8,5 78,6 ± 17,0

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%